指向物理觀念的逆向設計與實施策略——以新教材必修1“超重和失重”教學為例

任虎虎

(江蘇省太倉高級中學,江蘇 太倉 215411)

1 逆向設計的內涵

逆向設計倡導學習活動、課堂、單元和課程在邏輯上應該從想要達到的學習結果導出,而不是從教師所擅長的教法、教材和活動導出.教學過程是展示達到特定學習結果的最佳方式,類似于旅游計劃,教學設計的框架應該提供一組設計詳細的旅行指南,以達到文化層面的目標,而不是在某個國家的各大景點漫無目的地游覽.總之,最好的設計應該是“以終為始”,從學習結果開始的逆向思考.

2 物理觀念的意義和價值

2.1 物理觀念是物理核心素養的基礎

物理觀念是物理概念和規律等在頭腦中的整合、提煉和升華,物理觀念是物理核心素養的重要組成部分,它代表著對物理知識本質理解的深度、廣度和關聯度,是其它三個物理學科核心素養的基礎和紐帶.

2.2 物理觀念是逆向教學設計的起點

逆向教學設計是目標導向的設計,物理教學的目標就是落實物理學科核心素養,所以物理觀念是逆向設計的邏輯起點,從這個角度講,逆向設計就是指向物理觀念的學習路徑設計.

2.3 物理觀念是有效教學實施的歸宿

教學是否有效,最關鍵是目標有沒有達成,形式服務于功能,只有指向有助于目標達成的學生活動和師生對話才有意義和價值,所以物理觀念是有效教學實施的歸宿.

3 基于物理觀念的逆向設計

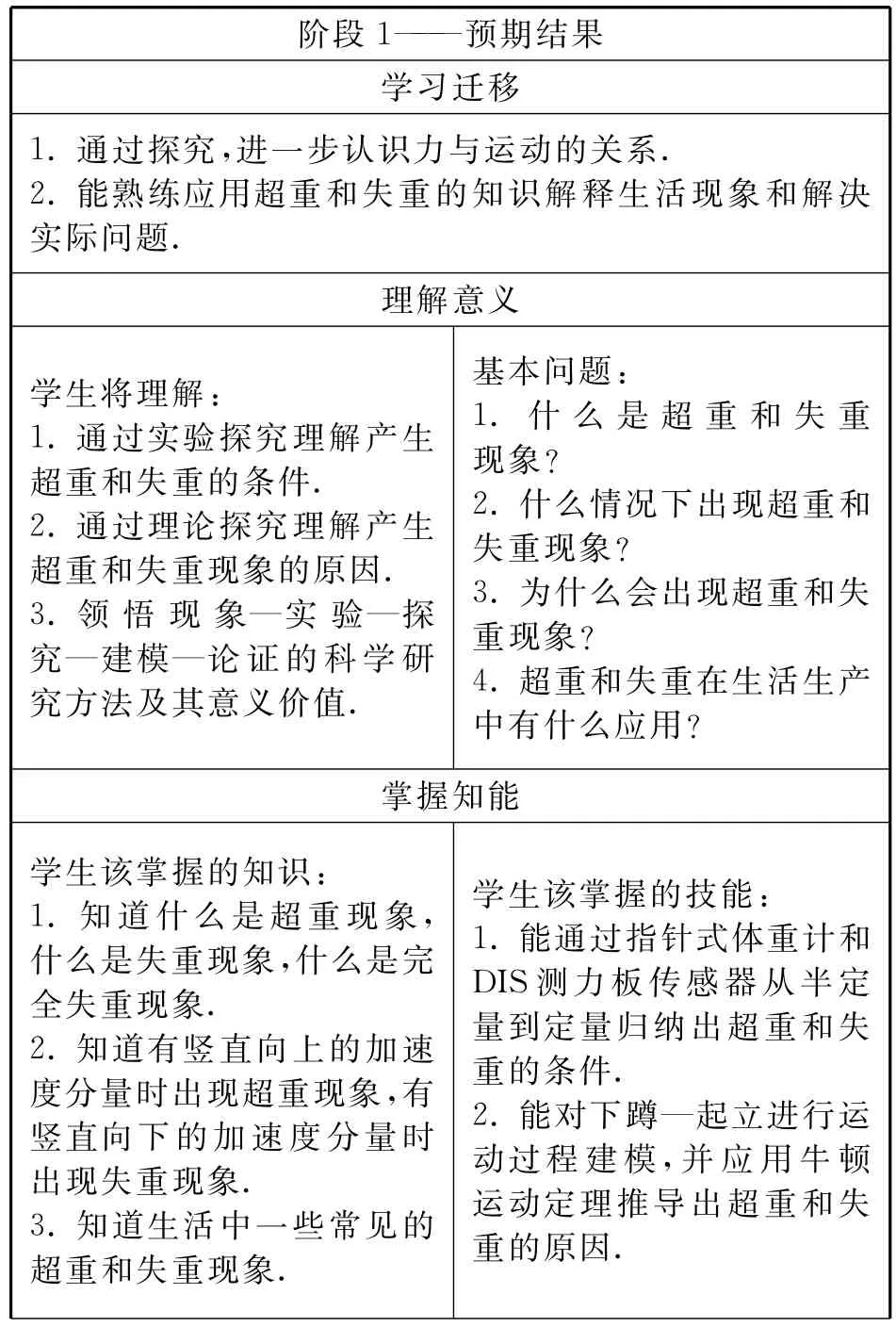

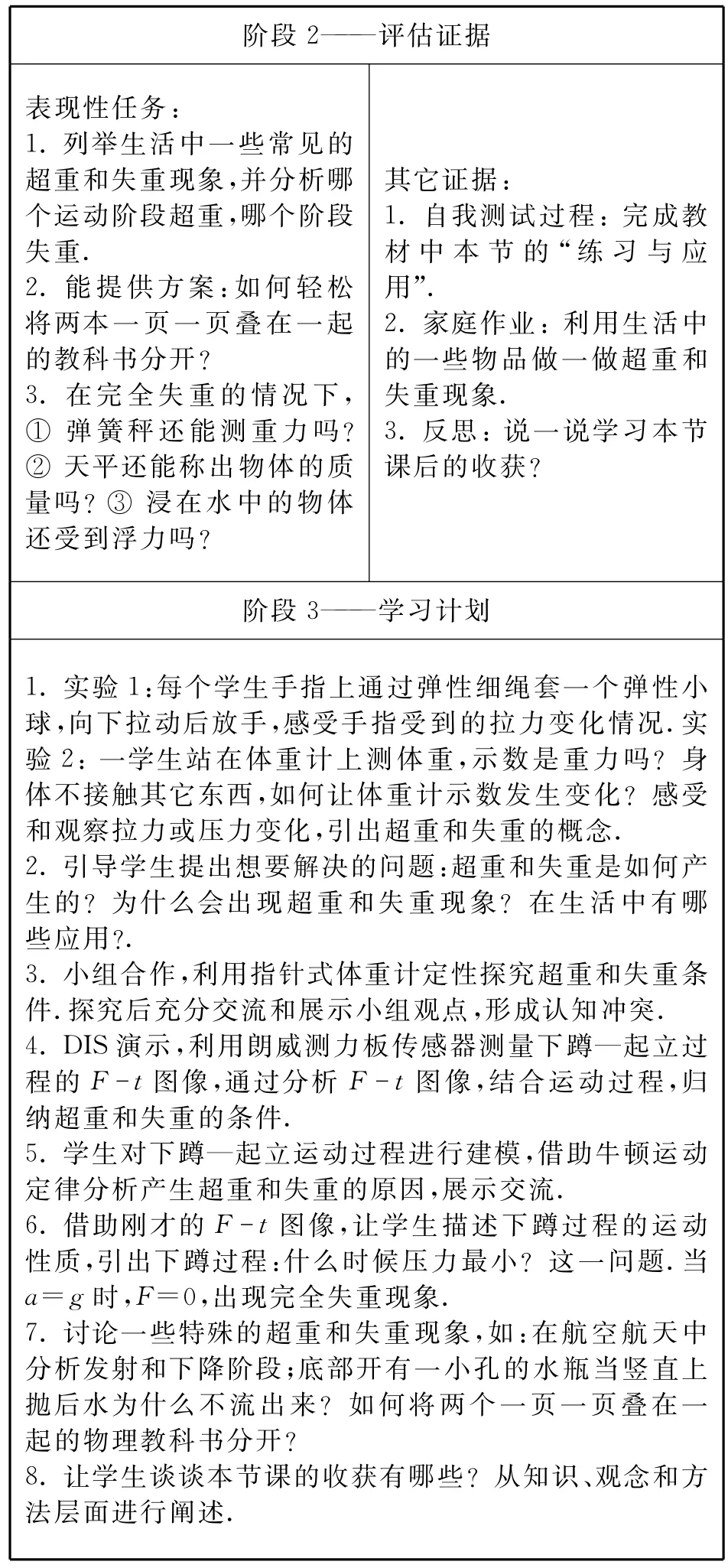

基于逆向設計的UbD(Understanding by Design)模板共分為3個階段:階段1為預期結果;階段2為評估證據;階段3為學習計劃.表1為基于UbD模塊的“起重與失重”逆向設計.

表1 基于UbD模板的“超重和失重”逆向設計

續表

4 基于物理觀念的教學實施策略

4.1 創設體驗式情境,引出研究主題

沒有體驗就沒有學習,學習不僅是靠理解和記憶進行的理性活動,更是通過體驗才能完成的涉身性、情感性和領悟性活動.教學中創設能讓每個學生體驗親身參與的問題情境,將很好地激發學生主動探究的熱情和提出問題,并對問題進行聚焦,引出研究主題.

教學片斷1:按照新教材的邏輯,在教學開始時設置問題:常用的測量重力的方法有哪些?學生回答:彈簧測力計懸掛測量和體重計測量.

教師為每個學生準備了一個帶彈性細繩的玩具水球,讓學生起立,將手舉高,彈性細繩的上端套在一根手指上,保持手指不動,讓小球盡可能處于自然下垂并靜止狀態,閉上眼睛感受一下手指的拉力大小,如圖1.接下來用另一只手將小球豎直向下拉一定距離(上面手指不動),放手后,小球上下運動,讓學生再次閉上眼睛感受手指的拉力大小.

圖1 感受手指的拉力

然后提出問題:大家感受到什么?說明了什么呢?

生1:感受到小球上下運動時,手指拉力變化,說明小球重力發生變化.

師:有不同的觀點嗎?

生2:小球的重力沒變,應該是小球上下運動時對彈性細繩的拉力發生變化.

師:很好,說明運動會引起力的變化,這是基本問題:力和運動之間的相互作用關系.

接下來讓一個學生利用指針式體重計測量重力,借助手機投屏軟件讓學生看清體重計的示數,如圖2.讓學生想一想:在不接觸其它任何東西的情況下,如何讓體重計的示數發生變化?

圖2 體重計示數變化

學生想到通過下蹲—起立讓示數變化,這個學生運動時,體重計示數變化很明顯,說明這個過程中人對體重計的壓力發生變化.通過兩個小實驗很自然讓學生理解超重和失重的概念.

師:大家能不能列舉一些生活中超重和失重現象的例子.

生3:乘坐電梯.

生4:蹦極、過山車、跳樓機等.

師:通過剛才的體驗,對于超重和失重現象,大家能不能提出一些需要解決的問題呢?

生5:什么情況下會出現超(或失)重現象?

生6:為什么會出現超(或失)重現象?

生7:超(或失)重現象在生活中有什么用?

教師把這些問題記錄在黑板上,并指出接下來將重點研究這3個問題.

4.2 通過層進式探究,領悟思想方法

學生真實的探究過程,不可能一蹴而就,需要經歷從特殊到一般、從定性到定量、從淺層到深度層進式的曲折過程.這些過程教師無法代替,也不能代替.關鍵在過程中培養學生分析、類比、歸納和建模等科學思想方法.

教學片斷2:有了開始的體驗,讓學生猜想:什么情況下會出現超或失重現象呢?

生8:向上運動可能超重,向下運動可能失重.

師:物體的運動方向也就是速度方向,還有不同的想法嗎?

生9:可能和運動過程中加速度的方向有關.

4.2.1 半定量探究

每個小組借助體重計進行探究,其中一個學生做下蹲——起立的動作,其它學生仔細觀察,如圖3.

圖3 小組合作探究

在小組探究后進行充分的觀點展示和交流討論.

師:大家觀察到什么現象?得到什么結論?

生10:我們組發現下蹲的時候示數變小,起立的時候示數變大,得出的結論是速度向下超重,速度向上失重.

生11:我們組發現下蹲的時候示數變大,起立的時候示數變小.

生12:我們組發現緩慢下蹲和起立時示數不變,說明與速度方向無關.

師:還有不同的發現嗎?

生13:我們組發現下蹲的時候示數先變小后變大,起立的時候先變大后變小,說明和速度方向無關.

師:同一個過程為什么有如此多不同的結論?說明仔細觀察很重要,剛才大家在觀察的過程中遇到什么困難嗎?

生14:示數變化太快,來不及讀數和記錄.

師:如何解決這個問題呢?

生15:把剛才過程拍成視頻慢鏡頭播放.

師:很好的方案,老師今天帶來了秘密武器:朗威測力板傳感器.

4.2.2 DIS定量探究

讓班級一個體重較大的學生站在測力板傳感器上進行演示,得到下蹲—起立過程的F-t圖像,如圖4.與剛才一組學生的結果一致,對他們的細心觀察提出表揚,接下來讓學生分析圖像.

圖4 DIS測力板傳感器定量探究

師:從圖像中能得到什么結論?

生16:站在上面不動時壓力不變,大小等于人的重力,下蹲時先失重后超重,起立時先超重后失重.

師:到底什么情況下會出現超重或失重現象呢?請大家分析討論.

4.2.3 建構物理模型

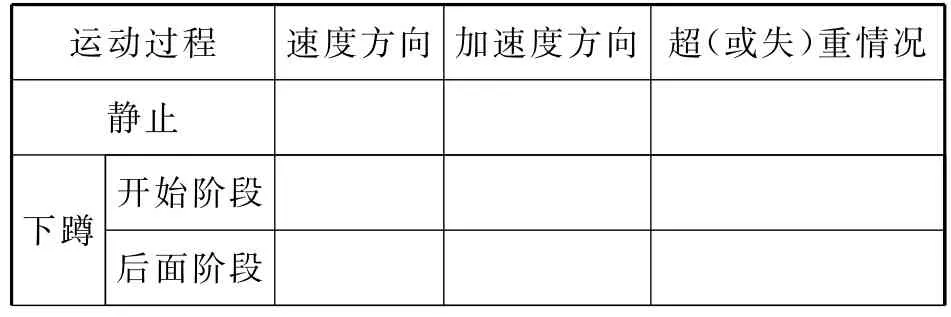

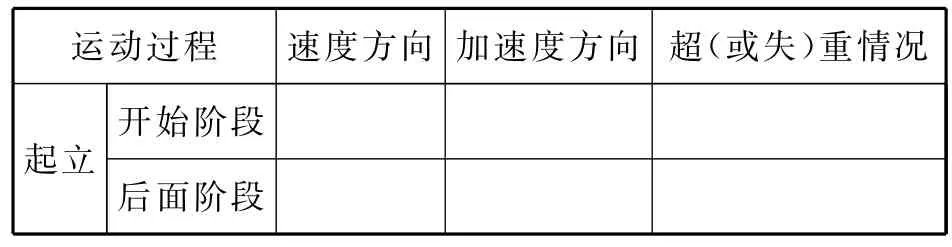

下蹲過程是一個生活現象,需要學生從物理學的角度對這一過程進行分析和表征.靜止不動時初速度為0,下蹲到最低點時末速度也為0,所以下蹲可以分為兩個運動過程:先向下加速,后向下減速.同理,起立可分為:先向上加速,后向上減速.

向下加速和向上減速時加速度都向下,向下減速和向上加速時加速度都向上,和圖像對應可以得出結論:加速度向上時出現超重現象,加速度下時出現失重現象.

4.3 基于審辯式論證,理解知識本質

審辯式論證是一種通過理性活動達到合理結論的過程.在這個過程中,包含著基于原則、實踐、經驗、推理和歸納之上的質疑和創造.學生在審辯式論證時不斷的質疑和進行批判性反思,并根據自己的思考、邏輯、經驗和理性作出獨立的判斷,理解知識的本質,培養物理觀念.

教學片斷3:對于上面的初步結論,一些學生將信將疑,可以通過列表讓學生進一步分析和內化(表2).

表2 下蹲—起立過程的過程分析

續表

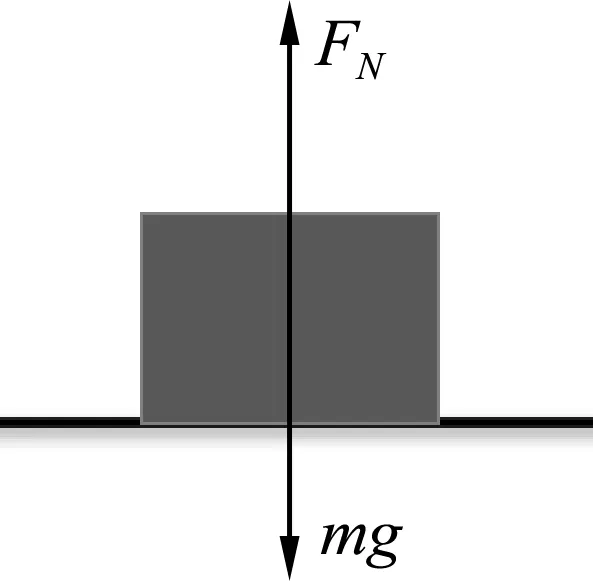

為什么加速度向上出現超重,加速度向下出現失重呢?讓學生建立模型,運用牛頓運動定律自主研究,得到如圖5所示的受力分析,當具有向上的加速度時FN-mg=ma;當有向下的加速度時FN+mg=ma.

圖5

在學生理解出現超重和失重的原因后,可以進一步提升:讓學生說說對運動和力關系的理解,并根據DIS得到的F-t圖像(圖4),分析下蹲和起立階段的運動性質.

4.4 設置開放式問題,促進靈活遷移

物理觀念的培養包括形成和應用兩個階段,物理觀念到底有沒有形成需要通過遷移應用情況來評估,觀念是活的能力不是僵化的知識,所以需要設置開放式問題讓學生解決,在靈活遷移過程中幫助學生進一步理解物理觀念的內涵.

教學片斷4:基于航空航天和生活實際可以設置大量有關超重和失重的開放式問題.比如以中國太空第一人楊利偉和記者對話為背景,分析各個運動階段的超(失)重情況.

記者:在“神舟五號”發射和運行過程中,你有什么感覺?

楊利偉:飛船升空時感到有載荷,就是感到胸部有壓力(處于什么狀態?),平時訓練時,這種壓力可達到8個G.箭船分離時,感覺身體突然被拋了一下,有一種突然騰空的感覺(處于什么狀態?).

記者:飛船著陸過程中有什么感覺?

楊利偉:降落傘打開后船體晃動厲害……當時有很強烈的_______感,儀表盤顯示有3至4個G的載荷.

以生活實際為背景,設置開放式問題:如何將兩本一頁一頁疊在一起的教科書分開?請根據本節課所學提出解決方案,并嘗試做一做.

物理觀念的培養是物理教學的基本目標,逆向設計就是要瞄準目標,開發的一切學習活動為目標達成而服務,也就是在開展教與學活動之前,先要努力思考此類學習要達到的目的到底是什么,以及哪些證據能夠表明學習達到了目的.雖然我們習慣上總是考慮教什么和如何教,但現在必須要挑戰自我,首先關注預期學習結果,這樣才有可能產生適合的教學行為.