不同版本教材中“實(shí)驗(yàn):探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系”實(shí)驗(yàn)探究方案的對比與思考

李紅偉 李泳杰

(1.廣州市第五中學(xué),廣東 廣州 510240;2.贛南師范大學(xué),江西 贛州 341800)

“實(shí)驗(yàn):探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系”是《普通高中物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版)》必修課程必修1模塊中“相互作用與運(yùn)動定律”主題下的內(nèi)容,課程標(biāo)準(zhǔn)的要求為:通過實(shí)驗(yàn),探究物體運(yùn)動的加速度與物體受力、物體質(zhì)量的關(guān)系.[1]《普通高中物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版)解讀》對課標(biāo)的解讀為:通過實(shí)驗(yàn),探究物體運(yùn)動的加速度與物體受力、質(zhì)量的關(guān)系,是指兩個關(guān)系:一是在物體質(zhì)量一定的情況下,探究加速度大小與受力大小的關(guān)系;二是在物體受力一定的情況下,探究物體運(yùn)動的加速度大小跟物體質(zhì)量的關(guān)系.[2]本節(jié)實(shí)驗(yàn)是學(xué)生必做分組探究實(shí)驗(yàn).

學(xué)習(xí)了牛頓第一定律,學(xué)生明確了當(dāng)物體受到的合力不為0時,物體運(yùn)動狀態(tài)發(fā)生改變,即物體具有加速度.聯(lián)系生活情景,學(xué)生容易理解加速度與力、質(zhì)量間的定性關(guān)系,因而本節(jié)的教學(xué)目標(biāo)是探究加速度與力、質(zhì)量間的定量關(guān)系.學(xué)生在初中探究性學(xué)習(xí)中已經(jīng)掌握控制變量法,具備了一定的研究基礎(chǔ);在之前學(xué)生已學(xué)習(xí)應(yīng)用圖像法處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),為實(shí)驗(yàn)處理數(shù)據(jù)打下了基礎(chǔ).實(shí)驗(yàn)涉及力與運(yùn)動等知識內(nèi)容,學(xué)生進(jìn)入高中階段第一次接觸多知識、多物理量關(guān)系研究,測量物理量多,實(shí)驗(yàn)重復(fù)次數(shù)多,要通過眾多的數(shù)據(jù)作出圖像,利用圖像尋找物理規(guī)律;實(shí)驗(yàn)整體復(fù)雜,思維跨度較大,教師要對學(xué)生存在困難和問題有清醒認(rèn)識,合理設(shè)計(jì)教學(xué)過程,優(yōu)化探究方案,幫助學(xué)生克服困難,解決問題,達(dá)成教學(xué)目標(biāo).

現(xiàn)行5種版本的教材中“實(shí)驗(yàn):探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系”內(nèi)容提供的實(shí)驗(yàn)探究方案,在內(nèi)容的編排上存在一定的差異,但實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)方面歸結(jié)起來有兩種,即人教版和粵教版為代表的兩種實(shí)驗(yàn)方案.本文就這兩種版本教材提供的實(shí)驗(yàn)探究方案進(jìn)行對比與思考,總結(jié)各版本方案優(yōu)點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上提出實(shí)驗(yàn)改進(jìn)方案.

1 兩種實(shí)驗(yàn)探究方案

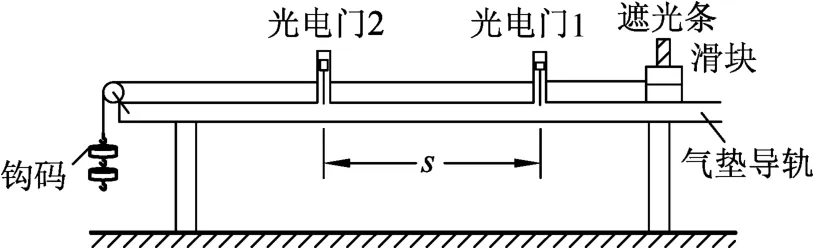

粵教版教材提供的方案(如圖1).氣墊導(dǎo)軌上的滑塊在鉤碼拉動下做勻加速直線運(yùn)動,數(shù)字計(jì)時器測出滑塊上的遮光條通過光電門1和2的時間間隔Δt1、Δt2,根據(jù)v=Δs/Δt,將遮光條通過光電門的平均速度代替滑塊運(yùn)動的瞬時速度,利用勻變速直線運(yùn)動的推論v22-v12=2as測量得到滑塊加速度.通過控制變量,探究滑塊質(zhì)量m一定時,滑塊的加速度a與所受拉力F的關(guān)系;探究滑塊所受拉力F一定時,滑塊的加速度a與滑塊質(zhì)量m的關(guān)系.

圖1 粵教版實(shí)驗(yàn)裝置1

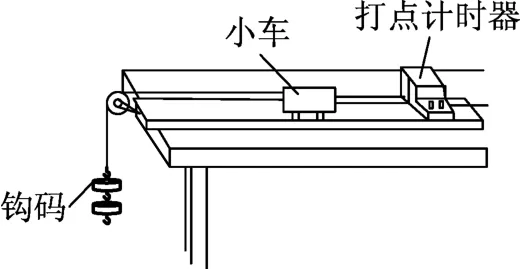

人教版教材提供的方案(如圖2).長木板上的小車在鉤碼拉動下做勻加速直線運(yùn)動,與小車相連的紙帶通過打點(diǎn)計(jì)時器打出點(diǎn)跡,點(diǎn)跡反映小車運(yùn)動過程中的時間和位移信息,利用勻變速直線運(yùn)動的推論Δs=a T2測量得到小車加速度.通過控制變量,探究滑塊質(zhì)量m一定時,滑塊的加速度a與所受拉力F的關(guān)系;探究滑塊所受拉力F一定時,滑塊的加速度a與滑塊質(zhì)量m的關(guān)系.

圖2 粵教版實(shí)驗(yàn)裝置

2 兩種實(shí)驗(yàn)探究方案比較

本實(shí)驗(yàn)探究方案的設(shè)計(jì)必須要考慮的兩個問題:一是研究對象所受拉力測量問題,另外是研究對象運(yùn)動過程中所受摩擦力影響“消除”問題.兩種版本教材提供的方案都是采用通過滑輪用鉤碼拉車的方式讓小車(滑塊)做勻加速運(yùn)動,近似認(rèn)為小車(滑塊)所受拉力等于鉤碼重力,實(shí)際鉤碼所受的重力大于細(xì)線對小車(滑塊)的拉力,只有滿足鉤碼質(zhì)量比小車(滑塊)的質(zhì)量小得多條件,才能近似認(rèn)為兩者相等.

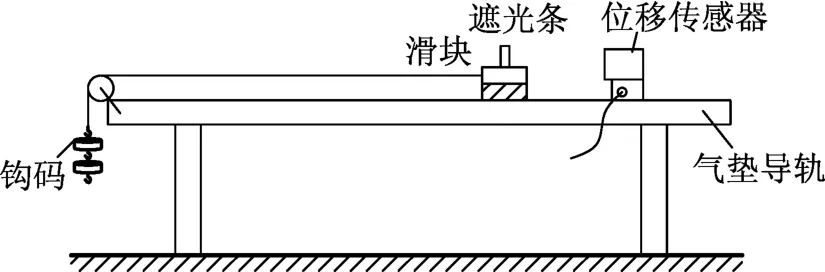

粵教版教材方案應(yīng)用氣墊導(dǎo)軌、光電門和數(shù)字計(jì)時器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),反應(yīng)靈敏、精度高,現(xiàn)代氣息濃,凸現(xiàn)科學(xué)探究能力的培養(yǎng)與信息技術(shù)的應(yīng)用.氣墊導(dǎo)軌是一種現(xiàn)代化的力學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器,是利用小型氣源將壓縮空氣送入導(dǎo)軌內(nèi)腔,空氣從導(dǎo)軌表面小孔噴出,滑塊與導(dǎo)軌之間形成很薄的空氣膜,使滑塊與導(dǎo)軌不直接接觸,滑塊在導(dǎo)軌上做近似無阻力的直線運(yùn)動.這樣就較好地解決了研究對象在運(yùn)動中所受摩擦力問題.但此實(shí)驗(yàn)方案存在不足,光電門所記錄的只是滑塊通過光電門的時間信息,無法反映滑塊整個運(yùn)動過程,此實(shí)驗(yàn)方案只是實(shí)驗(yàn)探究的其中一個環(huán)節(jié),學(xué)生是帶著滑塊是否做勻加速直線運(yùn)動的疑問來完成實(shí)驗(yàn)的.教材在下一節(jié)推導(dǎo)牛頓第二定律前,先利用位移傳感器來彌補(bǔ)與完成對牛頓第二定律的探究過程(如圖3),即通過位移傳感器記錄滑塊運(yùn)動中位移隨時間的變化情況,由計(jì)算機(jī)軟件得到各點(diǎn)速度,并做出v-t圖像;圖像是一條傾斜的直線,說明物體做勻加速直線運(yùn)動,直線斜率代表物體加速度的大小.粵教版教材提供的方案首先反映出來的是探究環(huán)節(jié)多,探究分散在不同教學(xué)課時的問題;其次探究過程中涉及的現(xiàn)代儀器多,氣墊導(dǎo)軌、光電門、數(shù)字計(jì)時器、位移傳感器、數(shù)據(jù)采集器及計(jì)算機(jī)等,信息量大,學(xué)生不能夠很好理解儀器的原理,不能夠很好地掌握儀器的使用,不符合學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,也不符合學(xué)生的實(shí)際接受能力;最后在利用位移傳感器、數(shù)據(jù)采集器及計(jì)算機(jī)驗(yàn)證滑塊做勻加速直線運(yùn)動,從數(shù)據(jù)采集、到數(shù)據(jù)處理、到圖像呈現(xiàn),都是一個“隱性”的處理過程,教學(xué)過程中給人的感受是教師演示講解一番后,直接告訴學(xué)生結(jié)論:滑塊在做勻加速直線運(yùn)動;因此在實(shí)際教學(xué)中,做與不做、教與不教,對學(xué)生實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ奶岣撸瑢W(xué)科素養(yǎng)的提升,都不會起到實(shí)質(zhì)性影響.

圖3 粵教版實(shí)驗(yàn)裝置2

人教版教材方案應(yīng)用打點(diǎn)計(jì)時器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),承接性好,成本低,配備和使用較普遍,凸現(xiàn)科學(xué)探究能力的培養(yǎng)與重要儀器的掌握使用.方案采取平衡法來消除摩擦力對實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的影響;即實(shí)驗(yàn)前,不要將懸掛小盤的細(xì)繩系在小車上,不要給小車任何牽引力,適當(dāng)墊高遠(yuǎn)離滑輪一側(cè),讓小車掛著紙帶,輕推小車自由運(yùn)動;若打點(diǎn)計(jì)時器打出紙帶點(diǎn)跡間隔均勻,則小車做勻速運(yùn)動,重力分力mgsinθ與摩擦力相互平衡抵消,從而認(rèn)為小車受到的合外力等于小車受到細(xì)繩的拉力.實(shí)驗(yàn)時,紙帶與小車相連,紙帶上留下的點(diǎn)跡記錄小車運(yùn)動中的位移和時間信息,通過這些信息,可以知道小車的運(yùn)動情況,若s1-s2=s3-s2=…=Δs,即相鄰相等時間間隔位移差相同,判斷出小車做勻變速直線運(yùn)動;同時利用Δs=aT2可以測得小車加速度值.打點(diǎn)計(jì)時器是力學(xué)的重要儀器,掌握打點(diǎn)計(jì)時器的原理使用與紙帶的處理問題是高中物理的一個難點(diǎn).為突破這個難點(diǎn),人教版教材沒有一步到位,而是采用循序漸進(jìn)的策略,這樣處理更符合學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,更符合學(xué)生的實(shí)際接受能力.教材在第一章學(xué)習(xí)“時間、位移”介紹了打點(diǎn)計(jì)時器,明確打點(diǎn)計(jì)時器打出的紙帶上記錄了物體運(yùn)動中的位移和時間信息;第2章第1節(jié)“實(shí)驗(yàn):探究小車速度隨時間變化的規(guī)律”中涉及打點(diǎn)計(jì)時器的使用和利用紙帶測量小車的瞬時速度;在第2章“自由落體運(yùn)動”中利用紙帶測量重物下落的加速度;在本節(jié)利用打點(diǎn)計(jì)時器探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系,學(xué)生對儀器不存在“陌生感”,降低了探究實(shí)驗(yàn)的難度,有助于學(xué)生突破實(shí)驗(yàn)難點(diǎn),有助于學(xué)生順利完成探究任務(wù).當(dāng)然,此方案在實(shí)驗(yàn)前要平衡摩擦力,增加了學(xué)生認(rèn)知和實(shí)驗(yàn)操作難度;同時在處理摩擦力問題上存在值得商榷的地方,即能否可以將小車所受的滾動摩擦力當(dāng)作滑動摩擦力處理.

3 實(shí)驗(yàn)探究方案優(yōu)化

從上面分析可知,粵教版方案很好解決了研究對象運(yùn)動中所受摩擦力問題,人教版方案與學(xué)生認(rèn)知規(guī)律相適應(yīng),筆者綜合兩方案優(yōu)點(diǎn),優(yōu)化設(shè)計(jì)方案(如圖4).在人教版方案基礎(chǔ)上,將長木板換成氣墊導(dǎo)軌,小車換成滑塊;這樣不僅省略了平衡摩擦力實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié),同時通過使用打點(diǎn)計(jì)時器得到紙帶,強(qiáng)化掌握打點(diǎn)計(jì)時器的原理使用及紙帶的處理.由于滑塊幾乎不受阻力 作用,故給滑塊很小的拉力作用,滑塊將獲得很大的加速度.將鉤碼改為質(zhì)量更小的小鐵夾,改變小鐵夾個數(shù)達(dá)到改變滑塊拉力大小的目的;小鐵夾質(zhì)量很小,很好地滿足了小鐵夾質(zhì)量比滑塊質(zhì)量小得多的條件,減小了系統(tǒng)誤差,較好地符合實(shí)驗(yàn)探究目的與要求.