冠脈介入治療冠心病急性心肌梗死的效果及對患者心室功能的影響

張春輝

冠心病急性心肌梗死屬于一種危害性較大的心血管急癥,致病因素復雜,不良生活習慣、環境、慢性疾病、遺傳等諸多因素均可導致發病,具有起病急驟、致死率高、致殘率高等特點,患者臨床常表現出胸骨后或心前區壓榨性疼痛、乏力、呼吸困難等癥狀,經心電圖檢查也會呈現出病理性Q 波的特征性成像,若未及時得到有效治療,病情持續發展可能引起心力衰竭、心源性休克、心律失常等嚴重并發癥,嚴重威脅患者生命安全[1]。隨著人們生活壓力的不斷加大以及飲食習慣的不斷改變,近幾年來,我國冠心病急性心肌梗死發病率呈現逐年升高趨勢,危害國民健康,引起社會各界的廣泛關注[2]。有研究提出,采用冠脈介入治療有效搶救缺血性心肌細胞,抑制心室重構,對于恢復冠脈灌注也具有積極意義,降低心力衰竭發生風險[3]。本文選取2015 年8 月~2016 年8 月98 例冠心病心肌梗死患者作為研究對象,探討冠脈介入治療冠心病急性心肌梗死的效果及對患者心室功能的影響,旨在為日后相關研究提供理論參考,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入2015 年8 月~2016 年8 月收治的98 例冠心病急性心肌梗死患者,按照計算機編號的單雙數分為觀察組(雙數)與對照組(單數),各49 例。對照組男26 例,女23 例;年齡49~83 歲,平均年齡(65.39±13.57)歲。觀察組男20 例,女29 例;年齡51~82 歲,平均年齡(64.98±12.66)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:患者經臨床診斷均符合中華醫學會心血管病學分會及其委員會制訂的《冠心病診斷和治療指南》中關于冠心病急性心肌梗死的相關診斷標準,同時經心電圖、心肌酶、冠脈造影輔助檢查以及患者臨床癥狀與體征診斷,確診為冠心病急性心肌梗死;患者臨床檔案與資料完整;無手術禁忌證;患者及其家屬均知情同意,愿意配合醫護人員工作。排除標準:合并其他類型心臟病變者,例如風濕性心臟病、擴張型心肌病等;肝腎臟器存在嚴重功能障礙者;合并惡性腫瘤、凝血功能障礙、冠脈介入治療禁忌證者。

1.2 方法 對照組采用靜脈溶栓治療,結合患者實際病情給予調脂、抗凝、抗血小板、利尿劑、β-受體阻滯、鈣離子拮抗劑等藥物治療。觀察組采用冠脈介入治療,具體為:給予0.4 ml 的依諾肝素(南京健友生化制藥股份有限公司,國藥準字H20143003),皮下注射,每12 小時1 次,指導患者取平臥位,實施局部麻醉,依據患者冠脈病變情況自橈動脈或股動脈取穿刺點,向其中置入導引導管,沿導管置入導絲,直至血管遠端,之后置入球囊,充分擴張堵塞部位,取正確的藥物涂層支架,通過導引導管將其置入堵塞位置,利用經冠狀動脈造影詳細觀察支架放置以及血流情況,確保支架位置情況理想、冠脈再通后,撤出導引導管、導絲等物品,少數病例不需要置入支架,術后叮囑患者繼續堅持服藥治療。

1.3 觀察指標 ①BNP 水平。分別于患者入院時和治療后第3、7、14 天采集患者外周靜脈血液,采用杭州迪訊生物有限公司生產的試劑,嚴格按照儀器以及試劑說明進行,利用酶聯免疫吸附測定法檢測BNP 水平。②心室功能。自患者入院后,由臨床經驗豐富的超聲科醫師采用彩色超聲多普勒技術分別于治療前后檢測患者LVEDV、LVEF、LVESV 等。③心肌酶指標。包括CK、CK-MB 的峰值及峰值出現時間。采用德國羅氏公司生產的電化學發光分析儀,型號為ECL2010,利用電化學發光法檢測。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

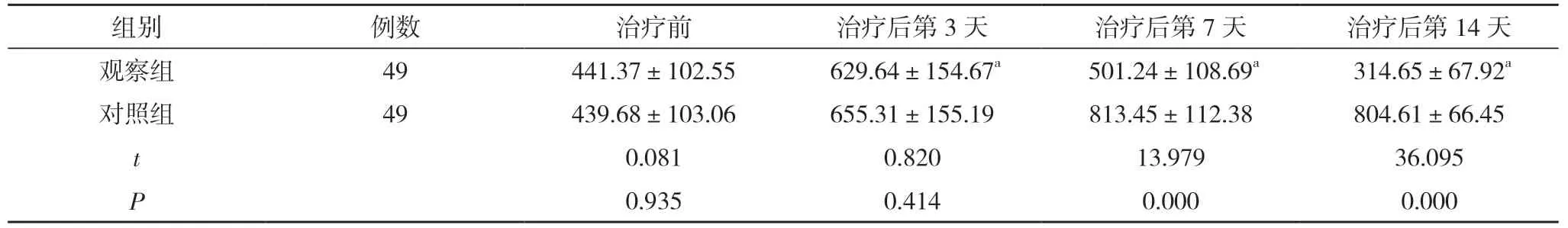

2.1 兩組治療前后BNP 水平比較 治療前、治療后第3 天,兩組BNP 水平比較差異均無統計學意義(P>0.05);治療后第7、14 天,觀察組BNP 水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后的BNP 水平比較(±s,ng/L)

表1 兩組治療前后的BNP 水平比較(±s,ng/L)

注:與對照組同期比較,aP<0.05

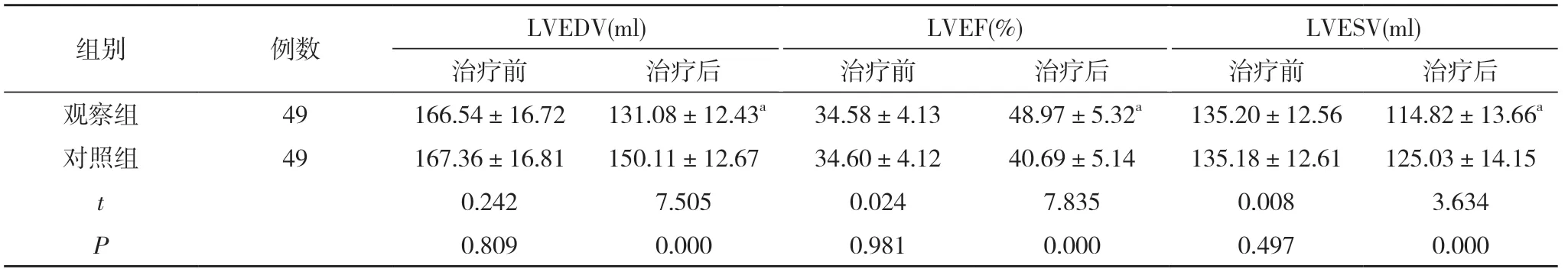

2.2 兩組治療前后心室功能比較 治療前,兩組LVEDV、LVESV、LVEF 比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組LVEDV、LVESV 低于對照組,LVEF 高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后心室功能比較(±s)

表2 兩組治療前后心室功能比較(±s)

注:與對照組同期比較,aP<0.05

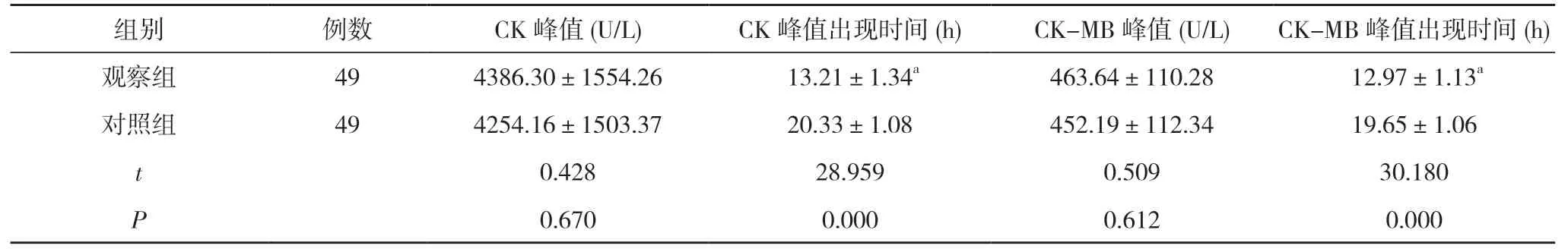

2.3 兩組心肌酶指標比較 兩組CK 峰值、CK-MB峰值比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組CK 峰值出現時間、CK-MB 峰值出現時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組心肌酶指標比較(±s)

表3 兩組心肌酶指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

當機體冠狀動脈出現粥樣硬化斑塊時,易引起冠狀動脈管腔變窄,導致心肌細胞供血以及供氧量不足,最終形成缺血性心肌疾病,即冠心病[4]。若患者長時間處于心肌缺血缺氧狀態下,極易加重心肌細胞死亡,引發心肌梗死。冠心病心肌梗死作為一種臨床常見的急診內科病癥,集中于中老年人群中發病,起病急,病情進展快,預后差,降低患者生存質量[5]。尋找一種積極有效的治療措施刻不容緩。目前,臨床上治療冠心病急性心肌梗死的主要方式有藥物保守治療、手術治療,保守藥物治療無法有效抑制心室重塑,心功能受到影響,療效并不理想[6]。隨著血管內介入治療的逐漸發展與成熟,冠脈介入治療憑借其顯著療效、預后良好等優勢在各大醫院中普及起來,其在術前給予患者阿司匹林、氯吡格雷等藥物進行抗栓治療,之后在局麻狀態下置入球囊,起到支架作用,之后向冠脈狹窄部位置入支架,恢復發病部位血流,快速促進病變冠脈再通,減少心肌缺血缺氧形成的損傷,達到改善預后的效果,獲得了患者及其家屬的普遍認可[7]。

BNP 是一種典型的神經激素類物質,主要由心室分泌,能夠準確反映心室負荷程度,便于評估心功能狀態,當機體承受較大的心室負荷時,其BNP 水平明顯增高。因此,密切監測冠心病急性心肌梗死患者BNP水平,有助于評估其病情發展,針對性選擇有效的治療手段[8]。本文研究結果顯示,治療后第7、14 天,觀察組BNP 水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示采用冠脈介入治療能夠明顯改善機體心室負荷程度。究其原因:冠心病急性心肌梗死患者在未接受治療前,其機體血流動力學極不穩定,且患者心臟舒縮、心肌缺血狀態也會對心室產生牽拉,增高了BNP 水平,而當采用冠脈介入治療后,患者心肌供血供氧不足情況以及牽拉心室壁得以完全消除,血流動力學也恢復穩定,進而實現了降低BNP 水平的作用[9]。患者心室負荷減輕,心臟收縮、舒張功能所受影響降低,心室重塑得以緩解。本文結果顯示,治療后,觀察組LVEDV、LVESV 低于對照組,LVEF 高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示采用冠脈介入治療能夠明顯改善患者心室功能。分析其原可能為冠脈介入治療通過明顯擴張狹窄冠脈,有效緩解了患者心肌缺血缺氧狀態,促使損傷的心肌細胞得以修復,極大程度上減輕了疾病對于患者心功能的影響[10,11]。CK-MB、CK 均常被臨床用于評估機體心肌損傷程度,本文中,兩組CK 峰值、CK-MB 峰值比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組CK 峰值出現時間、CK-MB峰值出現時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。可能是由于兩組患者均伴有不同程度的心肌損傷、缺血有關。

綜上所述,采用冠脈介入治療冠心病急性心肌梗死,效果良好,值得推廣應用。