安徽省新安江流域主要控制斷面目標生態水量分析

黃 軍

(安徽省水利水電勘測設計研究總院有限公司,安徽 合肥 230088)

安徽省新安江流域地處錢塘江流域上游,是安徽省境內三大流域之一。新安江發源于安徽省黃山市休寧縣境內,東入浙江省西部,經淳安至建德與蘭江匯合,東北流入錢塘江。流域山水秀美、氣候宜人、宜游宜居,是長三角地區重要的飲用水源地和生態屏障,是我國現階段不可多得且亟須保護的水生態區域之一。

良好生態環境是普惠的民生福祉,保障河湖生態水量是加強水資源開發利用管控、推進河湖生態保護修復的基本要求,事關生態文明建設和水利改革發展全局。貫徹落實全國生態環境保護會議的精神,堅持生態惠民、生態利民、生態為民,不斷滿足新安江流域人民日益增長的優美生態環境需要,開展安徽省新安江流域主要控制斷面目標生態水量分析,旨在為保護新安江河流生態、協調河流生態環境功能與社會服務功能以及流域生態水量調度提供技術依據。

1 控制斷面選擇

根據生態保護要求和基礎資料條件,重要控制斷面確定原則[1]主要包括:

a.以新安江干流和一級支流為研究重點,結合流域重要生態敏感區和保護對象分布情況,選擇資料系列長度超過30年的水文站作為主要控制斷面。

b.與《安徽省水資源綜合規劃》《新安江流域水量分配方案》、安徽省第三次水資源調查評價中確定的生態流量控制斷面相銜接,綜合考慮確定。

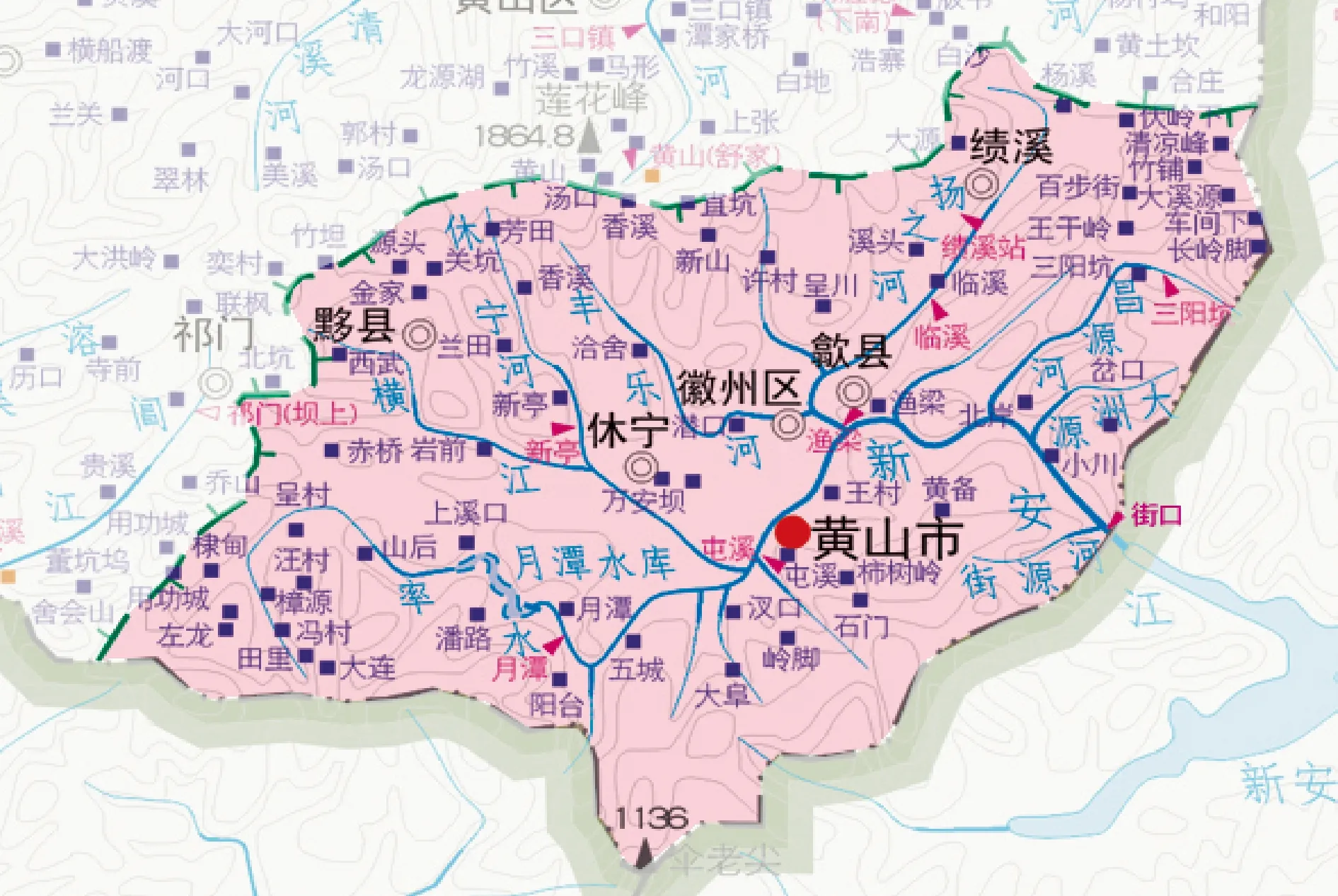

按照以上原則,最終確定新安江干流的屯溪斷面、支流的率水月潭斷面和練江漁梁斷面為分析的重要控制斷面。流域主要水文站點分布見圖1。

圖1 流域主要水文站點分布

2 重要涉水敏感區生態調查

2.1 重要涉水敏感區

河流重要的生態敏感保護目標主要包括國際和國家重要濕地,國家和省級濕地公園,國家和省級水產種質資源保護區,以及涉水的國家和省級自然保護區,國家級和省級風景名勝區,省級森林公園,世界、國家和省級地質公園等;魚類越冬場、產卵場和索餌場(三場)、洄游通道,珍稀、瀕危、特有水生動植物等;社會熱點關注的涉水自然、人文歷史景觀等。

2.2 重要保護魚類及生物特性

保護區內魚類以溪流物種為主,物種組成相對簡單,環境敏感性高,種群豐度較低,抵御環境干擾的能力差,種群遭受破壞后難以恢復。保護區內支流上游分布有魚類產卵場,干流(歙縣段)主要分布有魚類索餌場和越冬場。

3 主要控制斷面目標生態需水量分析

3.1 生態基流分析

生態基流是河流基本生態環境需水量的最小值,是指維持河湖給定的生態環境保護目標對應的生態環境功能不喪失,需要保留在河道內的最小流(水)量,用月均流量(或水量)表征。河道內基本生態環境需水量是河道內生態環境需水要求的下限值。

依據《河湖生態環境需水計算規范》(SL/Z 712—2014),河流基本生態環境需水量計算方法主要包括QP法、流量歷時曲線法、Tennant法、頻率曲線法以及濕周法等[3]。本次屯溪、月潭、漁梁控制斷面生態基流分析采用QP法[4]進行計算,P值取90%。街口水文站生態基流直接采用水利部批復后的《新安江流域水量分配方案》(水資源函〔2018〕7號)中的相關成果。

依據屯溪、月潭、漁梁控制斷面1956—2016年最小月徑流過程進行排頻,其生態基流分別為5.18m3/s、1.59m3/s和1.89m3/s。街口斷面生態基流為7.7m3/s。

3.2 敏感期生態需水分析

3.2.1 敏感期確定

a.河流濕地生態敏感期為豐水期的洪水期間,根據安徽省新安江流域主要控制斷面實測水文資料分析,流域豐水期確定為4—7月。

根據流域魚類資源調查、水產種質資源保護區基本情況調查和月潭水庫生態影響評價報告水生態現狀調查等基本資料,流域內尚有原纓口鰍、馬口魚、沙塘鱧、大眼華鳊、棒花魚、黃顙魚等其他具有保護價值或經濟價值的魚類,其繁殖期主要集中在4—9月。

3.2.2 分析方法

敏感期生態需水重點分析河流濕地及主要保護魚類需水,敏感期生態需水量根據兩類需水過程外包線確定,按月統計。

a.河流濕地生態需水。河流濕地生態需水可用最小洪峰流量(qw)、豐水期天數(D)、必需的總洪水歷時(d)表征。最小洪峰流量采用濕周法,即采用濕周率為100%時的流量;敏感時段的總天數為該流域的豐水期天數。計算公式如下:

WW=(D-d)max(qb,W′)+dMax(qw,W′)

(1)

式中:WW為敏感期河流濕地及河谷林草生態需水量,m3;qb為生態基流,m3/s;qw為最小洪峰流量,m3/s;D為豐水期天數,日;d為必需的總洪水歷時,日;W′為輸沙需水量,m3,在不考慮輸沙水量的河流,此項為0。

b.主要保護魚類生態需水。主要保護魚類生態需水采用生物需求法計算。依據《河湖生態環境需水計算規范》(SL/Z 712—2014),對于有水生生物物種不同時期對水量需求資料的,水生生物需水量可采用下列公式計算:

Wi=max(Wij)

(2)

式中:Wi為水生生物第i月需水量,m3;Wij為第i月第j種生物需水量,m3。

根據物種保護的要求,可以是一種或多種物種。實際計算中,可根據實測資料和相關參考資料確定生物物種生存、繁殖需要的流速范圍,再依據流速-流量關系曲線,確定對應的流量范圍,進而計算得到Wij。

當水生生物保護物種為多個時,應分別計算各保護物種的需水量,并取外包值。

本次屯溪、月潭和漁梁3個斷面敏感期生態需水在采用上述計算方法的基礎上,結合斷面水位-流量關系曲線分析,考慮水生生物生存空間需求后綜合確定。街口斷面因缺乏相關資料,不單獨進行敏感期生態需水分析。

3.2.3 主要分析成果

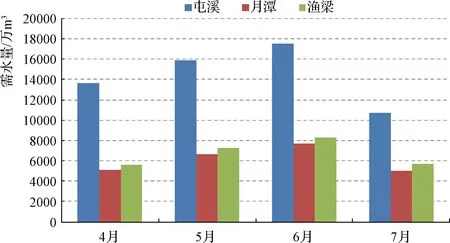

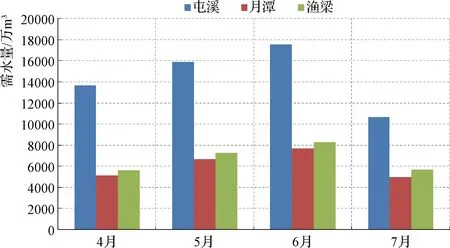

a.河流濕地生態需水。新安江屯溪、漁梁以及月潭斷面河流濕地及河谷林草生態需水計算參數匯總及主要計算成果見表1、圖2。

圖2 河流濕地及河谷林草生態需水計算成果

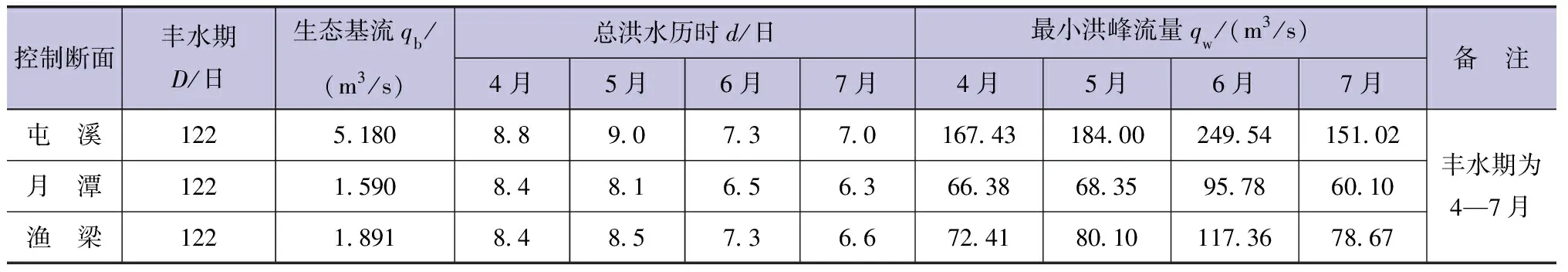

表1 河流濕地及河谷林草生態需水計算相關參數

b.主要保護魚類生態需水。根據生態調查資料,主要控制斷面所在河道保護魚類以流水類群為主,魚類產卵場主要分布于支流上游,干流主要為魚類索餌和越冬場所。從繁殖習性分析,主要保護魚類多為產黏沉性卵類群,產卵時間集中在春夏季,也有部分種類晚至秋季,親魚繁殖時需要一定的急流或流水條件刺激。

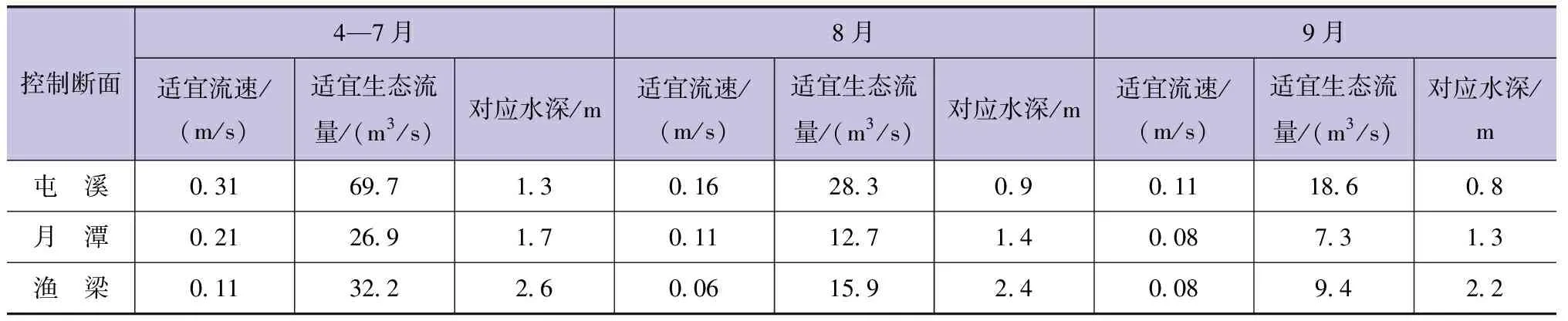

綜合考慮主要控制斷面4—7月、8月和9月的逐日流量、水位資料以及過水斷面形態情況,結合各月最小洪峰流量對應水位,繪制各控制斷面水位-流量以及流速-流量關系曲線。根據各河段保護魚類生物習性調查,其適宜流速范圍一般在0.05~0.50m/s之間,棲息地適宜水深下限為魚類體長的2~3倍,基本在60~100cm之間。根據斷面水文特性、過水斷面形態和“三場”分布具體情況,綜合考慮適宜流速、適宜水深,并對最小洪峰流量對應水位以下低水位進行分析,確定各控制斷面主要保護魚類適宜流速、適宜生態流量和對應水深,見表3。

表2 新安江流域主要保護魚類適宜生態流量

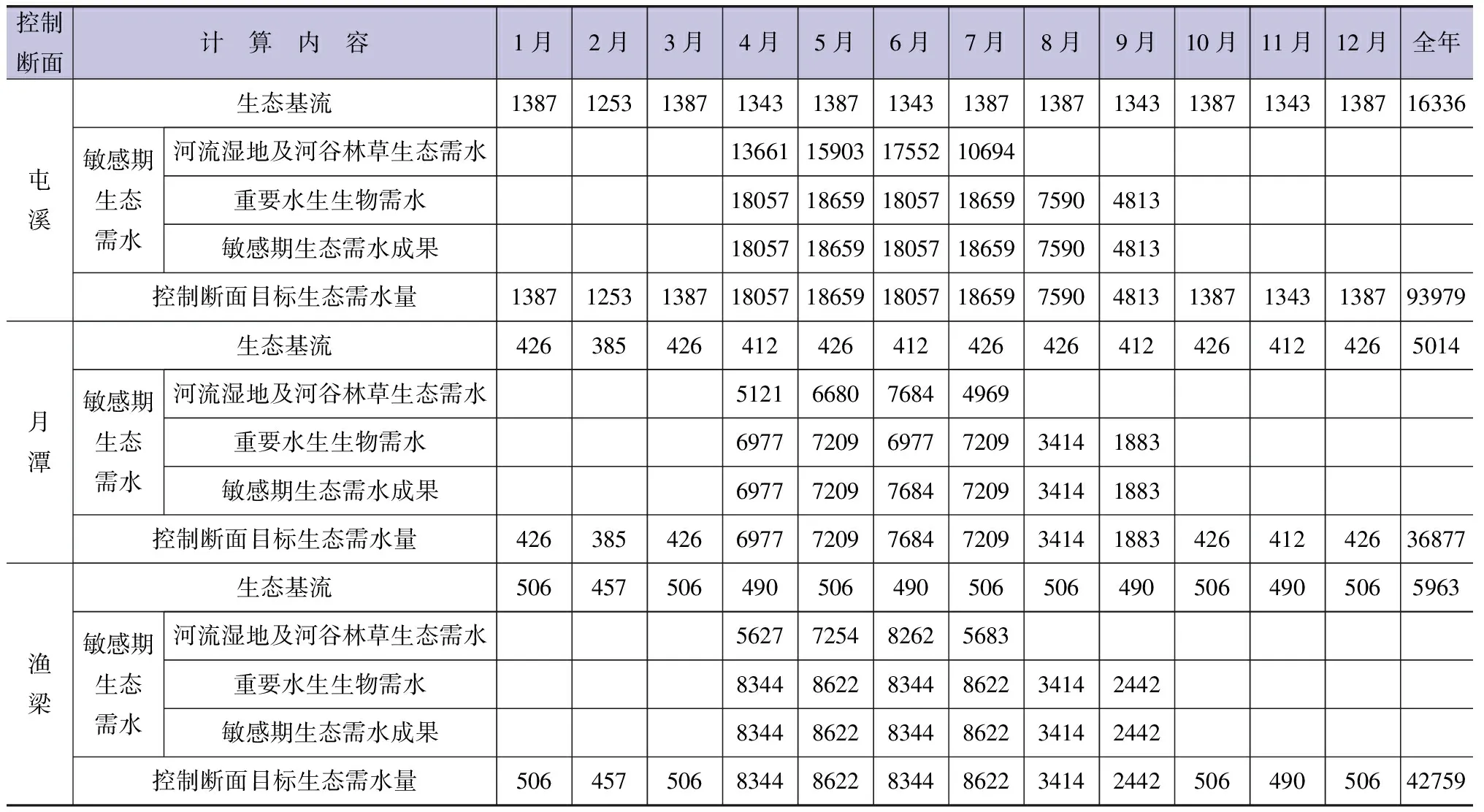

根據屯溪、月潭、漁梁控制斷面所在河段魚類生態敏感期(4—9月)適宜生態流量分析成果,確定控制斷面主要保護魚類敏感期生態需水量見圖3。

圖3 各控制斷面敏感期主要保護魚類生態需水量

3.3 主要控制斷面目標生態需水量

目標生態需水量是指維持河湖給定的生態保護目標對應的生態環境功能正常發揮,需要保留在河道內的水量(流量、水位、水深)及其過程,包括不同時段需水量和全年需水量等指標。綜合考慮生態基流、敏感期生態需水的生態需水過程,取兩者外包,確定新安江流域各斷面目標生態環境需水量成果,見表3。

表3 主要控制斷面目標生態需水量分析成果 單位:萬m3

3.4 需水目標可達性分析

利用新安江流域水文資料和水資源開發利用調查資料,對比2007—2016年水文系列的實測徑流量與生態基流、敏感期生態水量、不同時段(汛期和非汛期)目標生態水量、全年目標生態水量,評價河流主要控制斷面生態用水滿足程度[6]。

經對比分析,屯溪、月潭、漁梁水文站日均流量保障程度分別為97.6%、94.1%和99.7%。屯溪、月潭、漁梁水文站2007—2016年多年平均實測徑流量分別為33.18億m3、12.24億m3和14.89億m3。經統計分析,3個斷面全年、汛期、非汛期水量均滿足目標生態水量要求。

4 結 語

研究流域主要控制斷面目標生態水量可促進新安江流域生態功能進一步發揮,為我國經濟發展重要引擎之一的長三角地區提供強有力支撐,實現“在保護中發展,在發展中保護”,具有重要意義。研究形成的新安江流域目標生態水量調查分析成果,可作為保護新安江河流生態、協調河流生態環境功能與社會服務功能以及流域生態水量調度的技術依據,也可為安徽省其他流域開展此項工作提供借鑒。