單向導濕機織物的設計及其性能研究

陶鳳儀 喬明偉 王姍姍 祝成炎 張紅霞 田偉

摘要: 為從結構設計的角度開發具有單向導濕功能的機織物,文章選用黏膠纖維和蜂窩微孔滌綸纖維為原料,通過改變纖維原料在織物厚度方向上的排列方式,使織物內外兩層呈現不同的吸濕效應,測試并分析織物兩層的含水量變化、浸濕時間、吸水速率、液態水分擴散速度、最大浸濕半徑及單向傳遞指數,進一步分析水分在織物中的傳遞機理。結果表明:水分在織物中傳遞和吸濕擴散具有選擇性和方向性;疏水內層作為貼膚面在潤濕梯度效應下能單向將人體汗液排出,且能隔絕外界水分;織物內外兩層親疏水性能差異越大,單向導濕性能越好。

關鍵詞: 單向導濕;潤濕梯度;親疏水性能;機織物;結構設計;組織結構

中圖分類號: TS105.11

文獻標志碼: A

文章編號: 10017003(2021)07011007

引用頁碼: 071301

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.07.018(篇序)

Study on design and performance of unidirectional woven fabric with moisture conduction function

TAO Fengyi1, QIAO Mingwei2, WANG Shanshan2, ZHU Chengyan1, ZHANG Hongxia1, TIAN Wei1

(1.College of Textile Science and Engineering(International Institute of Silk), Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China;2.Hangzhou Xintianyuan Textile Co., Ltd., Hangzhou 310018, China)

Abstract: In order to develop woven fabrics with unidirectional moisture conduction function from the perspective of structural design, viscose fiber and honeycomb microporous polyester fiber were used as raw materials. By changing the arrangement of fiber materials in the thickness direction of the fabric, the inner and outer layers of the fabric presented different moisture absorption effects. The moisture content change, wetting time, water absorption rate, liquid water diffusion rate, maximum wetting radius and unidirectional transfer index of the two layers of the fabric were tested and analyzed, and the moisture transfer mechanism in the fabric was further analyzed. The results show that, moisture transfer and moisture absorption diffusion in the fabric were selective and directional. The hydrophobic inner layer as the skin surface could discharge human sweat in one direction under the wetting gradient effect, and isolate the external moisture. The greater the difference in hydrophilic and hydrophobic properties between the inner and outer layers, the better the unidirectional moisture conduction property.

Key words: unidirectional moisture conduction; wetting gradient; hydrophilic and hydrophobic properties; woven fabric; structure design; weave structure

收稿日期: 20210103;

修回日期: 20210610

基金項目:

作者簡介: 陶鳳儀(1996),女,碩士研究生,研究方向為功能性紡織品應用方面的研究。通信作者:田偉,副教授,tianwei_zstu@126.com。

單向導濕織物是具有吸濕、導濕、散濕性能的功能性紡織品,具有水分定向傳輸的能力,在人體分泌汗液時,能有效控制皮膚與織物間微氣候的濕度,及時將汗液導向織物外層并蒸發掉[1]。織物內層(貼膚面)疏水、外層親水時,內外層親疏水性能的差異在織物結構中形成水勢差,織物層間產生潤濕梯度,使得織物中的水分會自發地從疏水端向親水端傳導,從而控制液體流動方向,有效地提高織物中水分單向傳遞的能力[2]。實現織物的單向導濕功能主要有化學整理法和結構設計法兩種途徑。化學整理法是利用特殊助劑處理織物,可分為單面親水整理[3]、單面疏水整理[4]和雙面親疏水整理[5]。整理后織物內外兩層對水具有不同的吸附作用,在潤濕梯度效應下水分由內向外傳導,可達到單向導濕的效果。結構設計法是通過織物組織結構設計,使不同的纖維原料在織物厚度方向上按不同的親疏水性排列,以使水分能從疏水性的一側轉移到親水性一側,而不易逆向轉移[6-7]。與化學法相比,結構設計法不使用化學試劑,與人體皮膚可直接接觸,且避免了污染環境及耐久性差的問題,單向導濕功能持久有效。

近年來,利用結構設計法實現織物單向導濕性能的研究雖已有報道,但主要集中在針織領域[8-9],擁有大量消費群體的機織領域研究卻較少。在已有的關于機織物單向導濕的研究中,大多集中在利用新型功能性纖維或紗線,分析緊密度[10]和組織結構[11]對導濕性能的影響,而關于多層織物中水分在動態條件下傳輸及擴散路徑的研究卻鮮有涉及。針對這一現狀,本文以黏膠纖維和蜂窩微孔滌綸纖維為原料,利用兩種纖維親疏水性能的差異設計單向導濕織物,通過改變經緯紗排列方式,使織物內層相對疏水,外層相對親水,在潤濕梯度效應下,水分可定向從內層向外層傳遞。同時采用內松外緊的獨特結構,內層疏松且凹凸不平整,僅凸出部分與皮膚接觸,能有效減少人體出汗時織物貼身造成的濕冷感,外層多且小的空隙分布可提高水分蒸發速率[12],也避免水分在織物外層滴落。對織物內外兩層的吸濕、導濕性能進行測試,分析內外層親疏水性能的差異對單向導濕功能的影響,進一步探究水分在織物中的傳遞及擴散情況。

1 原料選擇

目前利用結構設計法實現織物的單向導濕功能主要是依靠纖維原料親疏水性能的差異,人體排出汗液時,水分是沿著織物厚度方向傳遞的,因此在設計具有單向導濕功能的織物時,對纖維原料需進行兩方面的考量。一是貼膚層所用的纖維材料吸濕性能差但導濕性能好,由于潤濕是導濕的前提,故材料應該容易被潤濕,這就要求纖維表面盡量有微孔,充分發揮織物與皮膚接觸時迅速將水分導出的能力;二是外層所用的纖維材料應具備良好的吸濕性,發揮儲水功能,能迅速吸收導出的水分,避免水分回流。

黏膠纖維的截面為鋸齒形皮芯結構,縱向平直有凹槽,使其吸濕性能良好,吸水量大,但當人體大量出汗時,纖維會因吸濕膨脹而緊貼皮膚,穿著者易感到黏膩的濕冷感[13]。蜂窩微孔滌綸纖維的表面分布著不規則的微孔溝槽,纖維間的空隙可減小毛細管當量半徑,提高纖維在織物中的毛細管效應,具有良好的導濕性,能促進液態水在織物中的傳輸,改善了普通滌綸纖維的手感硬、吸濕透氣性差的缺點,同時纖維中的微孔結構可提高纖維比表面積,增加與空氣的接觸面積,從而加快干燥速度[14]。單一纖維的性能無法滿足單向導濕織物內層疏水、外層親水的功能要求,因此采用親疏水性能不同的黏膠纖維和蜂窩微孔滌綸纖維為原料,通過經緯紗交織的方式實現織物的性能要求。

具體原料規格:黏膠14.8 tex×2短纖紗(杭州新天元織造有限公司),蜂窩微孔滌綸14.8 tex×2短纖紗(浙江上虞弘強彩色滌綸有限公司)。

2 單層織物規格設計與分析

2.1 單層織物制備

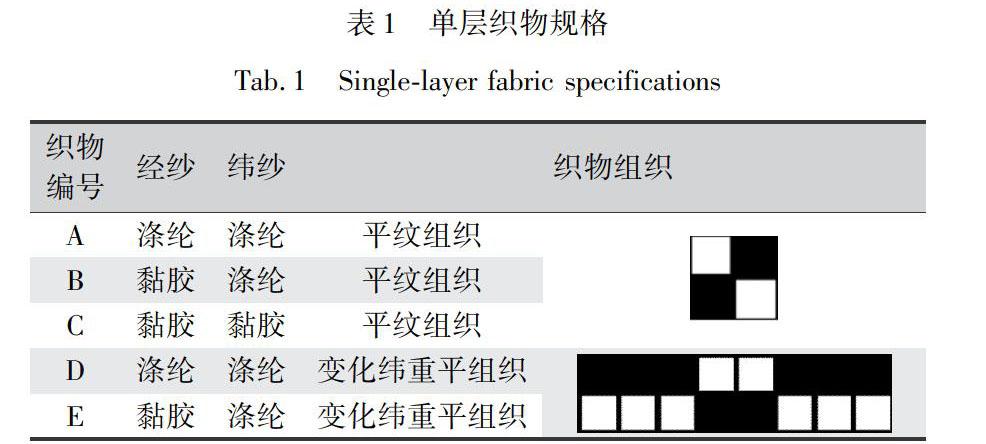

首先按表1設計系列單層織物,探究纖維原料和組織結構對織物導濕性能的影響,從而合理地設計出具備單向導濕功能的織物,織物經密為320根/10 cm,緯密為150根/10 cm。

2.2 芯吸性能測試

采用YG(B)871型毛細管效應測定儀,根據FZ/T 01071—2008《紡織品毛細效應試驗方法》,對織物的芯吸高度進行測試。

2.3 芯吸性能測試結果及分析

通過芯吸高度來表征織物的導濕能力,五種單層織物的芯吸高度測試結果如圖1所示。

從圖1可知,經緯紗原料相同時,變化緯重平組織的芯吸高度大于平紋組織的芯吸高度,這是因為變化緯重平組織交織點次數少,浮長線較長,織物較疏松,水分易進入織物內部,織物被潤濕的幾率增加,毛細效應較明顯。而平紋組織交織點次數多,織物較緊密,水分傳輸的通道窄,單位時間內水分傳輸的距離較小,因此芯吸高度較低。織物組織結構相同時,含黏膠織物的芯吸高度均大于滌綸織物,這是因為黏膠纖維親水性能好,與液體接觸后的接觸角小,毛細管內的毛細管力大,所以芯吸高度較高。可見黏膠纖維的芯吸性能優于滌綸纖維,這為利用潤濕梯度效應設計雙層單向導濕機織物提供了基礎。

由于織物內層潤濕性好是保證毛細管輸水的前提,因此設計雙層單向導濕織物時,以浮長線較長的組織作為疏水性內層組織,低濕狀態可及時吸收皮膚表面非顯性水分,保證舒適性。高濕狀態水分在潤濕梯度效應作用下傳遞給親水性外層,內層柔軟舒適,其凹凸結構可使織物與皮膚接觸處干燥不貼身。同時,以孔隙小而多的組織作為織物親水性外層組織,儲水量大,避免了水分在織物表面滴落的現象發生。

3 雙層單向導濕織物規格設計與分析

3.1 雙層單向導濕織物制備

織物的單向導濕特性是基于織物內層相對疏水而外層相對親水來實現的,通過對制備的單層織物進行芯吸性能測試,發現纖維原料和組織結構對織物導濕性能均有影響,結合上述的測試結果與分析,現將親疏水性能不同的黏膠纖維和蜂窩微孔滌綸纖維通過經緯紗不同的排列方式使織物內外層呈現不同的吸濕效應。為保證內外層毛細管道的連通性,利用“下接上”接結雙層組織,按外層平紋組織、內層變化緯重平組織設計單向導濕機織物,如圖2所示。織物外層交織次數多、孔隙小、堅牢度、耐磨性好,內層交織次數少、孔隙大、有長短不一的浮長線。內層面料柔軟,與人體呈點線式接觸,織物與皮膚間存在微氣候區,不緊貼皮膚表面,使得織物內層與皮膚接觸處保持相對干燥,有利于減少黏貼發冷感,增強舒適感。同時,外層組織小而多的孔隙結構,具有較大的比表面積,可提升水分蒸發的速率。

雙層織物規格如表2所示,織物經密為640根/10 cm,緯密為300根/10 cm。

3.2 單向導濕性能測試

采用M290液態水分測試儀(SDL Atlas公司),根據GB/T 21655.2—2019《紡織品吸濕速干性的評定第2部分:動態水分傳遞法》測試織物的單向導濕性能,對每塊織物的正反兩面分別進行測試,測試方向見表3。將試樣平整地放置于傳感器上,記面向機器滴液方向的一面為表層,背向機器滴液方向的一面為底層,如圖3所示。通過研究120 s內織物兩層含水量隨時間的變化來分析水分在織物表層擴散、向底層傳遞、同時在底層擴散的情況,并以含水量變化情況計算單向傳遞指數,使得織物的單向導濕能力得以量化。

3.3 單向導濕性能測試結果及分析

3.3.1 含水量變化

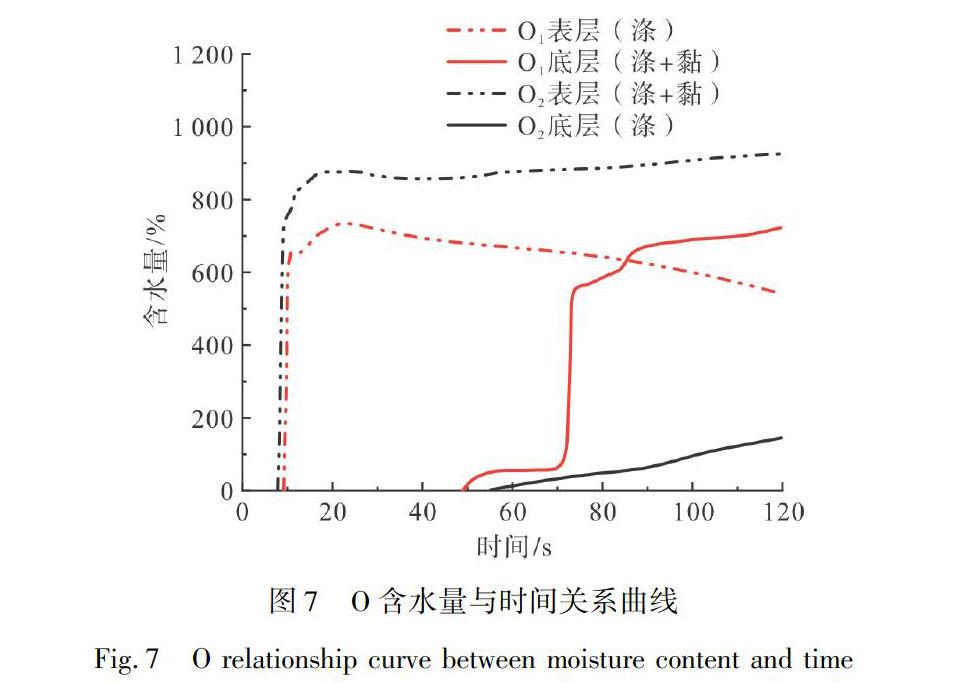

含水量變化曲線反映了織物吸水過程中含水量隨時間的動態變化情況,是研究織物中水分傳遞路徑的重要參考數據,如圖4、圖5所示。

由圖4和圖5可知,在前20 s儀器滴液階段試樣含水量迅速攀升,在停止滴液后含水量均逐漸趨于穩定。最上方的兩條曲線為M1和N1底層,M2和N2表層的含水量曲線,說明無論

滴液方向如何,黏膠層和黏滌交織層的含水量總高于滌綸層,且它們的曲線上升起始點相對滌綸層早,較滌綸層優先吸水。在實際水分吸收過程中,織物表層先接觸到水分,但M1和N1表層含水量曲線上升的起始點卻晚于底層,這是因為織物兩層吸濕性不同造成的,液態水分測試儀是通過上下傳感器感應織物兩層水分含量。傳感器由七個測試同心圓環組成(圖6),在傳感器的中央位置有個小面積的盲區,M1和N1在吸收水分時,表層滌綸吸濕后水分還沒來得及在水平方向擴散就向底層傳遞,于是出現了表層含水量曲線上升起始點晚于底層的現象。

在黏膠層,黏滌交織層吸收水分到一定程度后,滌綸層才開始吸濕,含水量曲線上升,兩層間始終保持一定含水量差。由于織物N不及織物M兩層間親疏水性能差異大,因此N1底層和N2表層先吸水的優勢減弱,兩層間含水量的差值減小。

圖7中O1和O2表層含水量曲線的上升起始點早,滴液面先浸濕,雖然O1底層的吸濕性較表層強,但黏膠作緯紗,沒有貫穿整個織物,吸濕能力比作經紗時弱,水分從滌綸層向滌黏交織層的傳遞速度減慢,但仍不斷向底層傳遞,因此O1表層含水量最后呈下降的趨勢且底層的含水量大于表層的含水量。O2中表層吸濕能力有限,吸濕完全后水分在重力作用下向下傳遞,底層含水量緩慢增加。圖8中織物兩層間均含黏膠,含水量曲線的上升起始點相近,浸濕時間接近,曲線間差異小,但無論滴液方向如何,最終黏膠層的含水量總是大于粘滌交織層的含水量。

3.3.2 浸濕時間

浸濕時間表示液體接觸到織物表面,在表面水平擴散,傳感器感應到織物開始吸收水分所需的時間(表4)。

由表4數據可知,向變化緯重平組織面滴液時,M1、N1底層的浸濕時間小于表層,說明雖然表層先接觸到水分,但底層具有較好的親水性能,因此水分剛被表層吸收還未被傳感器檢測到前,就被垂直傳遞到底層,在底層水平擴散到一定程度后,表層才開始吸收底層剩余的水分。O1、P1的底層浸濕時間大于表層,因為O1底層黏膠作緯紗,水分只能順著緯向傳導,導致水分從表層向底層傳遞速度減慢,所以底層浸濕時間較長。P1表層為黏滌交織層,表層接觸到水分后直接吸收水分,因此表層浸濕時間較底層短。向平紋組織面滴液時,表層的浸濕時間均小于底層,這是因為平紋組織面作為織物親水性外層,所用原料的親水性較變化緯重平組織面好,織物與水

滴表面接觸角小,吸濕性好。

3.3.3 吸水速率和液態水分擴散速度

吸水速率指的是織物單位時間內含水量的增加率,表征織物吸收水分的快慢能力。液態水分擴散速率為織物表面浸濕后擴散到最大浸濕半徑時沿半徑方向液態水的累計傳遞速度。

由表5數據可知,M1、N1底層的吸水速率和液態水分擴散速度高于表層,M2、N2表層的吸水速率和液態水分擴散速度高于底層,說明無論滴液方向如何,黏膠層、黏滌交織層的吸水和擴散性能都優于滌綸層,水分接觸到織物時,易從吸水性差的一面向吸水性好的一面轉移,證明織物內外層產生了潤濕梯度,水分傳導具有明顯的方向性。O1、O2的表層吸水速率極高,而液態水分擴散速度極低,出現這一現象的原因是因為滌黏交織層中,黏膠作緯紗,水分只能順著緯向傳導,傳導速度慢,無論哪面滴液,實驗結束時表層水滴仍未完全鋪展開。因此,儀器顯示的表層吸水速率并非真實的吸水速率,這是由于傳感器無法精確感應水分是已被織物完全吸收,還是留有部分水分在織物表面導致的。結合圖6可知,織物O表層的含水量高,水滴與織物間的接觸角大,不利于水分的傳遞。P1底層和P2表層的吸水速率分別大于P1表層和P2底層,任朝一側滴液,黏膠層的吸水速率都大于黏滌交織層。P1表層和P2底層的液態水分擴散速度略大于P1底層和P2表層,這是由于變化緯重平組織的交織點少,組織較疏松,有利于水分的傳遞與擴散。

吸水速率和液態水分擴散速度的測試分析與單層織物芯吸性能測試分析保持一致,含黏膠織物無論是在芯吸高度還是吸水速率和液態水分擴散速度都優于滌綸織物,進一步說明黏膠纖維的吸水性能優于滌綸纖維。變化緯重平組織的芯吸高度和液態水分擴散速度優于平紋組織,表明浮長線能為織物提供較大的吸液面積,水分傳輸所受的阻力相對較小,有利于水分的傳遞和擴散。在設計單向導濕織物時,可先用單層織物的芯吸高度表現來預測水分在雙層或多層織物中的吸水及擴散情況,將芯吸高度存在明顯差異的單層織物通過組織結構的配合以實現織物兩面不同的親疏水性能,水分傾向于向芯吸高度較高的一側傳遞并擴散,織物具有明顯的單向導濕效應。

3.3.4 最大浸濕半徑

液態水分測試儀通過傳感器測定織物兩側水分水平擴散

的情況,最大浸濕半徑為織物開始浸濕到規定時間結束時潤濕區域的最大半徑。

從圖9—圖11可以看出,M1、N1、O1表層的最大浸濕半徑小于底層,M2、N2、O2表層的最大浸濕半徑大于底層,滴液方向的變化并不影響織物,M、N、O中外層的最大浸濕半徑大于內層,即含黏膠層的最大浸濕半徑總大于滌綸層,水分在含黏膠層的水平擴散程度總是大于滌綸層。對比圖12,由于P的內外層均含有黏膠,致使織物內外層的最大浸濕半徑相同。進一步比較發現,M內外層的最大浸濕半徑差異最大,表明織物內外層親疏水性能差異越大,水分的水平擴散越存在明顯的差異性,宏觀表現為織物吸濕后外層較濕潤,內層較干爽,存在水分單向傳遞特性。

3.3.5 單向導濕性能

液態水從織物表層傳遞到底層的能力用單向傳遞指數表示,它可直觀衡量織物的單向導濕性能,按下式計算單向傳遞指數:

O=∫UB-∫UTt(1)

式中:O為單向傳遞指數;t為測試時間,s;∫UB為表層的吸水量;∫UT為底層的吸水量。

指數的正負表示水分傳遞方向,若為正值表示水分由表層向底層傳遞時,底層含水量大于表層含水量,若為負值則反之。指數數值越大,說明織物內外層含水量之差越大,水分的擴散越存在明顯的方向性,織物單向導濕性能越好。

由圖13可以看出,M1、N1、P1三組向變化緯重平組織面滴液的試樣單向傳遞指數為正值,M2、N2、P2三組向平紋組織層滴液的試樣單向傳遞指數為負值,即水分從滌綸層向黏膠層或黏滌交織層,以及從黏滌交織層向黏膠層傳遞的能力較好,反之傳遞能力較差,說明通過合理配置纖維原料,使織物呈現內層相對疏水,外層相對親水結構時,織物具備水分單向傳遞的能力;M1的指數絕對值大于N1、P1,織物M內外含水量相差最大,單向導濕性能最優,單向傳遞指數達到測試標準5級水平,水分在接觸到滌綸層后能迅速轉移到黏膠層,并且不易逆向傳遞,由此可見織物內外層親疏水性能差異越大,單向導濕性能越好。而織物O的單向傳遞指數均為負值,這是由于織物內外兩層對水的親和性均較差導致的,水分傳遞困難,兩層間無明顯潤濕梯度,以至于測試結束后仍有部分水滴滯留在織物表面,織物O的單向導濕效果較差。

4 結 論

本文以黏膠纖維和蜂窩微孔滌綸纖維為原料,在對單層織物芯吸性能測試與分析的基礎上,按外層平紋組織、內層變化緯重平組織的配置,通過改變經緯紗的排列方式,采用“下接上”接結法設計單向導濕機織物。利用M290液態水分測試儀分別朝織物內外層進行滴液測試,對織物吸水過程中含水量的變化情況進行動態跟蹤,并從中計算出浸濕時間、吸水速率、液態水分擴散速度、最大浸濕半徑及水分的單向傳遞指數。

1)通過纖維原料和組織結構的配合,可使機織物獲得親疏水性能不同的雙側結構,實現水分單向傳遞的功能,且織物內外層纖維原料的親疏水性能差異越大,單向導濕效果越明顯。織物外層相對親水,內層相對疏水,層間在潤濕梯度效應下,使貼近皮膚面的水分單向傳遞至織物外層,而外層的水分

由于疏水內層的阻擋,向內滲透受限,在一定程度上具有將外界水分與人體隔絕的功能。

2)在設計單向導濕織物時,可先用單層織物芯吸高度表現來預測水分在雙層或多層織物中的吸水及擴散情況,再將芯吸高度存在明顯差異的單層織物通過合理的組織設計使織物具有親疏水性能不同的雙側結構,實現結構設計法制備單向導濕織物的科學性與高效性的統一。

3)水分傳遞具有明顯方向性,滴液測試方向的變化并不影響水分始終傾向于向親水性能好的一側傳遞,且最終親水性能好的一側含水量高。

4)吸濕擴散具有選擇性,水分先接觸到親水層時,親水層直接參與吸濕并在表面迅速水平擴散;而水分先接觸到疏水層時,水分傳遞到織物層間交界面后,親水層開始吸收水分并迅速擴散,疏水層停止水分水平擴散,只保留最初吸濕區域。

5)在其他條件相同的情況下,由于機織物的經紗完整連續地貫穿在整個織物中,因此將吸濕性能好的纖維作經紗時織物的吸濕、導濕性能比作緯紗時效果好。

參考文獻:

[1]NER E, OKUR A. Thermophysiological comfort properties of selected knitted fabrics and design of T-shirts[J]. Journal of the Textile Institute, 2015, 106(12): 1403-1414.

[2]WIDODO M, HANDAYANI A F, SUMARYADI G. Tailoring cotton fabric with wettability gradient and anisotropic penetration of liquid by spray coating[J]. Journal of the Textile Institute, 2020, 111(7): 972-984.

[3]CARRAN R S, GHOSH A, DYER J M. Modification of surface properties of wool fabric with linde type a nano-zeolite[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132(32): 42392.

[4]ZHANG Y, LI T T, REN H T, et al. Tuning the gradient structure of highly breathable, permeable, directional water transport in bi-layered Janus fibrous membranes using electrospinning[J]. RSC Advances, 2020, 10(6): 3529-3538.

[5]孫臣, 席亞偉, 郝斐斐, 等. 單層純棉輕薄微型窗單向導濕生產工藝研究[J]. 染整技術, 2019, 41(3): 38-40.

SUN Chen, XI Yawei, HAO Feifei, et al. Study on single-guide wet production process with light and thin window in single-layer pure cotton fabrics[J]. Textile Dyeing and Finishing Journal, 2019, 41(3): 38-40.

[6]王偉, 黃晨, 靳向煜. 單向導濕織物的研究現狀及進展[J]. 紡織學報, 2016, 37(5): 167-172.

WANG Wei, HUANG Chen, JIN Xiangyu. Development of unidirectional water-transfer fabrics[J]. Journal of Textile Research, 2016, 37(5): 167-172.

[7]江奇佳, 王泉, 邱長利, 等. 單向導濕針刺非織造布的制備及其性能研究[J]. 現代紡織技術, 2020, 28(5): 13-20.

JIANG Qijia, WANG Quan, QIU Changli, et al. Preparation of unidirectional water-transfer needle-punched nonwoven fanric and its properties[J]. Advanced Textile Technology, 2020, 28(5): 13-20.

[8]賀建國, 章為敬. 一種新型單向導濕面料的開發[J]. 現代紡織技術, 2019, 27(4): 24-27.

HE Jianguo, ZHANG Weijing. Development of a novel fabric with the function of unidirectional water conductivity[J]. Advanced Textile Technology, 2019, 27(4): 24-27.

[9]陳百順, 郭峰, 何澤壽. 單向導濕針織面料的開發[J]. 針織工業, 2014(2): 1-4.

CHEN Baishun, GUO Feng, HE Zeshou. Development of one-way moisture transferring knitted fabric[J]. Knitting Industries, 2014(2): 1-4.

[10]萬殊姝, 沈蘭萍, 王艷庚. 麻賽爾功能織物緊度對吸濕導濕性能的影響研究[J/OL]. 現代紡織技術: 1-8[2020-12-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/33.1249.TS.20201020.1718.010.html.

WAN Shushu, SHEN Lanping, WANG Yangeng. Research on the influence of tightness of jutecells functional fabric on moisture absorption and conduction[J/OL]. Advanced Textile Technology: 1-8[2020-12-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/33.1249.TS.20201020.1718.010.html.

[11]張慧敏, 沈蘭萍, 黃河柳. 單向導濕三維機織物的開發[J]. 合成纖維, 2016, 45(8): 28-31.

ZHANG Huimin, SHEN Lanping, HUANG Heliu. Development of one-way wet three-dimensional woven fabric[J]. Composite Fiber, 2016, 45(8): 28-31.

[12]劉杰, 王府梅. 單向導濕機織物結構設計[J]. 紡織學報, 2018, 39(3): 50-55.

LIU Jie, WANG Fumei. Woven fabric structure design with unidirectional water transport property[J]. Journal of Textile Research, 2018, 39(3): 50-55.

[13]雷敏, 李毓陵, 馬顏雪, 等. 織物散濕性能的研究進展[J]. 紡織學報, 2020, 41(7): 174-181.

LEI Min, LI Yuling, MA Yanxue, et al. Research progress of moisture evaporating performance of fabrics[J]. Journal of Textile Research, 2020, 41(7): 174-181.

[14]張紅霞, 陳雪善, 劉芙蓉, 等. 蜂窩狀微孔結構纖維表面形態觀察及其統計分析[J]. 紡織學報, 2009, 30(2): 13-17.

ZHANG Hongxia, CHEN Xueshan, LIU Furong, et al. Observation and statistic analysis of surface structure of honeycomb micropore fiber[J]. Journal of Textile Research, 2009, 30(2): 13-17.