腺果藤屬植物的化學成分和藥理作用研究進展

姚玲玲 徐萌伶 余章昕 劉洋洋 李文蘭

中圖分類號 R284;R285 文獻標志碼 A 文章編號 1001-0408(2021)13-1647-05

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2021.13.19

摘 要 目的:為腺果藤屬植物的深入研究與開發提供參考。方法:對腺果藤屬植物的化學成分及藥理作用的研究進行歸納總結。結果與結論:腺果藤屬植物是我國民間習用藥材,在我國主要分布有腺果藤Pisonia aculeata、膠果木P. umbellifera和抗風桐P.grandis等3種;其化學成分主要包括黃酮類、色酮類、木質素類和皂苷類等75種化合物,具有抗結核、抗炎鎮痛和抗菌等藥理活性。然而,對該屬植物的化學成分研究大多集中在膠果木和腺果藤上,對抗風桐的研究較少;對其化學成分的研究主要集中在黃酮類、色酮類、木質素類和皂苷類化合物上,對其他類型化合物的研究集中在苯類化合物上;對其藥理作用的研究主要集中在植物分離出的化合物上,對植物粗提物的研究較少。腺果藤屬植物具有一定的藥用開發潛力,但目前研究深度不夠,需結合現代天然產物化學、藥物篩選和藥理研究方法對其開展更為系統深入的研究。

關鍵詞 腺果藤屬;化學成分;藥理作用

腺果藤屬Pisonia L.隸屬紫茉莉科Nyctaginaceae,該屬植物廣泛分布于澳大利亞、印度尼西亞、中國臺灣和海南等熱帶與亞熱帶地區,具有較強的抗旱能力,是海鳥筑巢的主要場所[1-7]。腺果藤屬植物在全球分布約有50種,但中國僅分布有3種,分別為腺果藤P. aculeata、膠果木P. umbellifera和抗風桐P. grandis[8]。腺果藤屬植物是我國和印度常用的民間藥物。在印度,人們使用腺果藤葉和樹皮治療風濕、腫脹和肺部疾病,使用抗風桐的葉子治療外傷和慢性風濕病,還通過咀嚼抗風桐葉來控制糖尿病[9]。我國海南黎族民間使用膠果木治療各種炎癥及呼吸道疾病[10]。國內外對腺果藤屬化學成分及藥理作用的研究起步較晚。為進一步挖掘該屬植物在新藥研發中的價值,本文對國內外學者有關腺果藤屬植物的化學成分和藥理作用的研究進行綜述,以期為其深入研究與開發提供參考依據。

1 化學成分

腺果藤屬植物化學成分研究從1996年才開始有報道[11]。截至2020年12月,國內外已從腺果藤屬植物中分離鑒定出75個化合物,主要包括黃酮類、色酮類、木脂素類、皂苷類和酚類等化學成分。

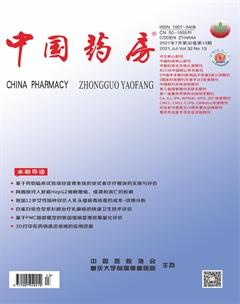

1.1 黃酮類化合物

黃酮類化合物是腺果藤屬植物的主要成分之一。2011年,Wu等[12]從腺果藤植物根和莖甲醇提取物中分離鑒定出6個黃酮類化合物(化合物1~6),其中化合物1、2、3是首次報道。Liu等[13]從膠果木植物的莖中分離鑒定了6個異黃酮類化合物(化合物7~12)和5個黃酮類化合物(化合物13~17),其中化合物7和8、化合物9和10、化合物11和12兩兩互為立體異構體。Sutthivaiyakit等[14]從抗風桐根中分離鑒定出4個已知的C-甲基化黃酮類化合物(化合物3、4、13、18)和5個新的C-甲基化黃酮類化合物(化合物19~23)。腺果藤屬植物中黃酮類化合物的結構見圖1,其相關信息見表1。

1.2 色酮類化合物

色酮為含氧雜環類化合物,也是黃酮類化合物中發揮藥效作用的部位[15]。目前,中國臺灣學者已從腺果藤莖和根中分離鑒定出了11個色酮類化合物(化合物24~34),并發現其具有一定藥理活性[12,16]。腺果藤屬植物中色酮類化合物的結構見圖2,其相關信息見表2。

1.3 木脂素類化合物

木脂素類化合物的基本骨架由2個苯丙素單聚合而成,少數化合物也有三聚和四聚等類型[17]。Liu等[13]從膠果木植物葉中分離鑒定出4個異黃酮并木脂素類化合物(化合物35~38)和2個新木脂素類化合物(化合物39~40)。其中,異黃酮并木脂素類化合物是從膠果木中發現的首類以吡喃環為特征的化合物,并推測出合成途徑。果藤屬植物中木質素類化合物的化學結構見圖3,其相關信息見表3。

1.4 皂苷類化合物

皂苷類化合物是由苷元和糖類構成,一般是甾類或三萜類化合物,已有研究顯示,腺果藤屬植物中含有皂苷類化合物[11]。1996年Lavau等[11]從膠果木葉中分離鑒定出4個新齊墩果酸皂苷(化合物41~44)和2個仲糖苷類皂苷(化合物45、46)。腺果藤屬植物中皂苷類化合物的結構見圖4,其相關信息見表4。

1.5 酚類化合物

酚類化合物在植物中分布范圍廣、種類多,一般以酚的衍生物形式存在。Kuo等[18]從中國臺灣的膠果木中分離鑒定出5個酚類化合物(化合物47~51),其中化合物48、49、50為首次從整個自然界中分離獲得。腺果藤屬植物中酚類化合物的結構見圖5,其相關信息見表5。

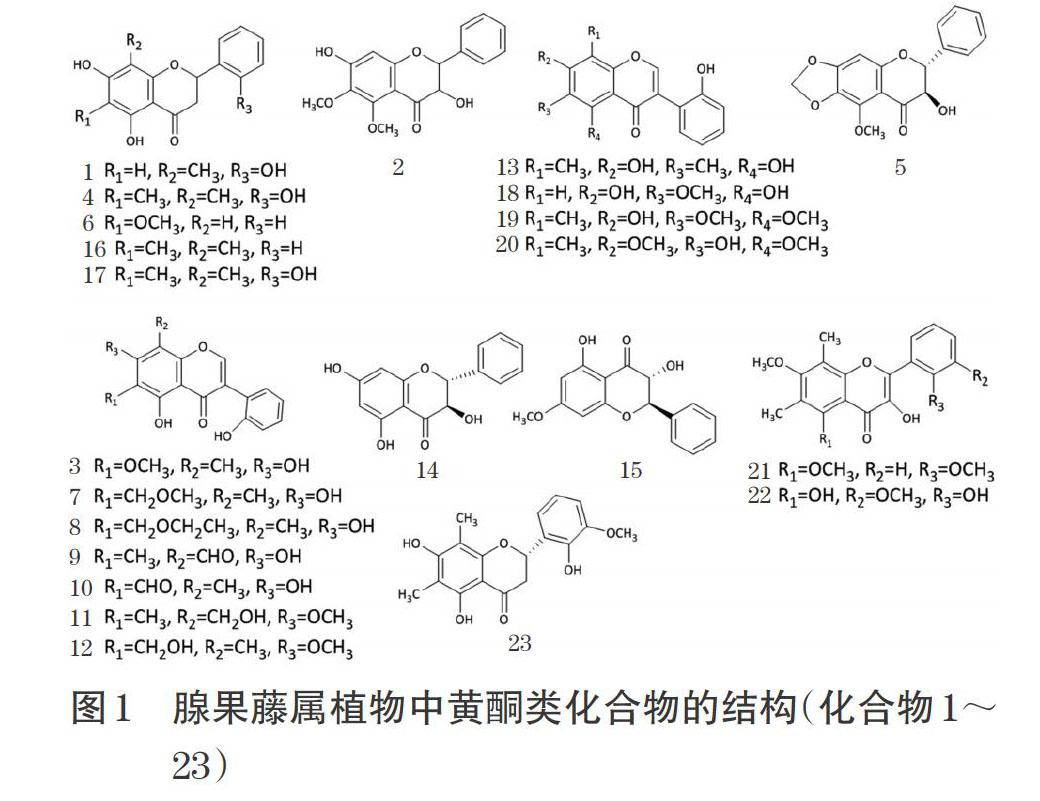

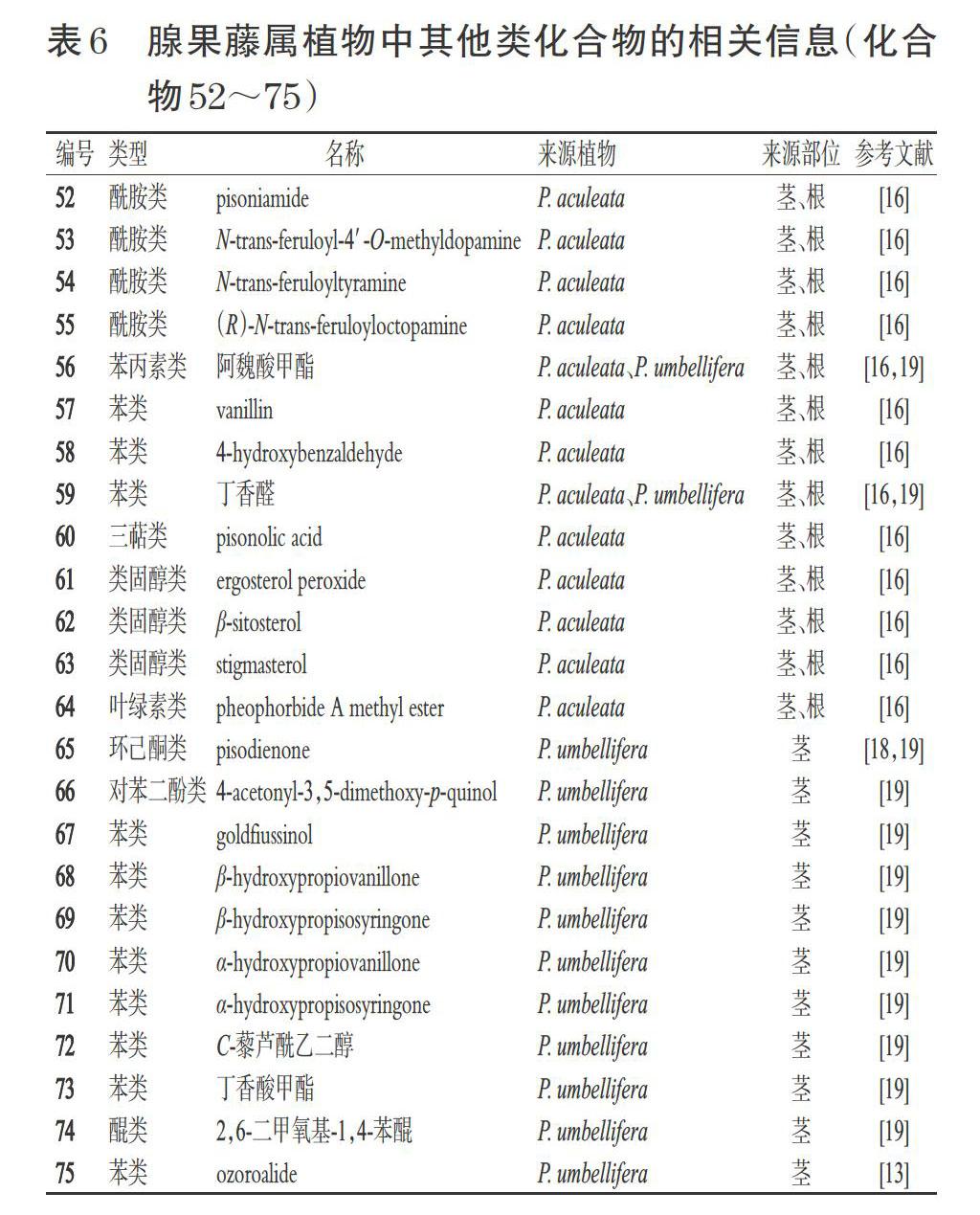

1.6 其他類化合物

吳明純[16]從腺果藤的根和莖中分離鑒定出酰胺類(化合物52~55)、苯丙素類(化合物56)、苯類(化合物57~59)、三萜類(化合物60)、類固醇類(化合物61~63)和葉綠素類(化合物64)化合物。Kuo等[18]從中國臺灣的膠果木中分離鑒定出環己酮類(化合物65)化合物。郭秀婷[19]從膠果木莖中分離出環己酮類(化合物65)、對苯二酚類(化合物66)、苯類(化合物56、59、67~73)和醌類(化合物74)化合物。Liu等[13]從膠果木莖中分離出苯類(化合物75)化合物。以上化合物的結構見圖6,其相關信息見表6。

2 藥理作用

腺果藤屬植物是常用的民間藥物。現代藥理研究表明,腺果藤屬植物具有抗結核、抗炎鎮痛、抗真菌等作用。

2.1 抗結核作用

結核病是一種由結核分枝桿菌引起的疾病,是全球范圍內流行的慢性致死傳染性疾病[20]。腺果藤屬植物中具有抑制結核分枝桿菌的有效成分。Kuo等[18]研究發現,從膠果木莖中分離的7個化合物,分別為(+)-五氯苯酚(化合物47)、methyl syringate(化合物51)、N-trans-feruloyl-4′-O-methyldopamine(化合物53)、N-trans-Feruloyltyramine(化合物54)、vanillin(化合物57)、pisodienone(化合物65)和α-hydroxypropiovanillone(化合物70),其在體外對結核分枝桿菌H37Rv均具有抑制作用;雖然其抗菌作用稍低于陽性對照乙胺丁醇,但其化學結構不同于現有抗結核藥物,可為新藥開發的先導化合物研究提供基礎。Wu等[12]從腺果藤莖和根的甲醇提取物中分離鑒定出5個對結核分枝桿菌具有體外抑制活性的化合物,其中(2S)- 5,7,2′-三羥基-8-甲基黃酮(化合物1)抗結核作用最強,最低抑菌濃度(MIC)值為12.5 ?g/mL。綜上,根據已有研究可推測,腺果藤屬植物中抗結核作用的化合物較多,可作為抗結核藥物新藥開發的先導化合物,為新藥開發提供思路。

2.2 抗炎鎮痛作用

炎癥是一種因感染引起的防御性反應,有一些疾病引起的炎癥反應非常嚴重[21]。在印度傳統醫學上,抗風桐可以治療關節炎疾病[22]。Sen等[23]采用小鼠足趾腫脹、熱板法和醋酸扭體等模型證明,腺果藤葉甲醇提取物對其具有顯著的抗炎鎮痛作用。Liu等[13]研究發現,從膠果木莖中分離出的化合物desmethoxymatteucinol(化合物16)和ozoroalide(化合物75)可體外抑制巨噬細胞內由脂多糖誘導的NO產生,具有較強的體外抗炎活性。王馨慧等[24]研究發現,抗風桐葉中含有酚類化合物,具有抗炎鎮痛作用。

2.3 抑菌作用

與許多天然產物一樣,腺果藤屬植物中也有很多具有抑菌活性的化合物。Sutthivaiyakit等[14]對從抗風桐根分離得到的9個化合物,分別采用蠟樣芽胞桿菌和糞腸球菌等12種真菌開展抑菌實驗,結果發現,親脂性更高的化合物2′-羥基去甲氧基松香醇(化合物4)抑菌活性強,但C-2′位有酚醛基取代時其抑菌作用減弱。此外,Firdhouse等[25]以抗風桐作為原料合成的銀納米粒子對白念珠菌和釀酒酵母的增殖具有抑制作用。Sharmila等[26]以膠果木葉為原料合成了納米顆粒,結果發現,其對黃曲霉和索氏鐮刀菌的增殖也具有較強的抑制作用。

3 結語

迄今為止,國內外學者對腺果藤屬植物化學成分的研究較少,僅從其中分離鑒定出了75種化合物,主要包括黃酮類、色酮類、木脂素類、皂苷類、酚類等成分。其中,黃酮類和色酮類化合物都存在于腺果藤屬植物的根和莖中,而皂苷類、木質素類和酚類化合物都存在于該屬植物的莖和葉中。已報道的腺果藤屬植物中的化合物以黃酮類最多,可推測其主要成分可能為黃酮類化合物。目前,僅膠果木中發現含有皂苷類和木質素類化合物,而色酮類化合物僅在腺果藤中分離獲得,因此,腺果藤屬不同植物間化學成分可能存在較大的差異。腺果藤屬植物中的部分化合物具有抗結核、抗炎鎮痛、抗真菌等藥理作用,且近年相關研究呈逐漸增多的趨勢。腺果藤屬植物中的多個成分對結核分枝桿菌具有較好的體外抑制作用,這為抗結核病藥物的篩選提供了參考。

綜上,腺果藤屬植物具有一定的藥用開發潛力,但目前研究深度不夠,需要采用現代天然產物化學、藥物篩選和藥理研究方法開展更為系統深入的研究,為該屬植物的綜合利用和新藥開發提供依據。

參考文獻

[ 1 ] CARLQUIST S. Lateral meristems,successive cambia and their products:a reinterpretation based on roots and stems of Nyctaginaceae[J]. Bot J Linn Soc,2004,24:129-133,146.

[ 2 ] POLHEMUS D A.Continuing studies on the genus Ortho- tylus in the Hawaiian Islands (Heteroptera:Miridae),with descriptions of thirty-two new species[J]. Entomol Am,2011,117:37-109.

[ 3 ] BATIANOFF G N,NAYLOR G C,OLDS J A,et al. Climate and vegetation changes at coringa-herald national? nature reserve,coral sea Islands,Australia[J]. Pacific? ? ?Science,2010,64(1):73-92.

[ 4 ] MAPLE D J,BARR R,SMITH M J. A new record of the Christmas Island Blind Snake,Ramphotyphlops exocoeti (Reptilia:Squamata:Typhlopidae)[J]. Records of the Western Australian Museum,2010,27:156-160.

[ 5 ] 中國科學院中國植物志編輯委員會.中國植物志:第二十六卷[M].北京:科學出版社,1996:2.

[ 6 ] 李榮,黨維,蔡靖,等. 6個耐旱樹種木質部結構與栓塞脆弱性的關系[J].植物生態學報,2016,40(3):255-263.

[ 7 ] BURGER E A. Dispersal and germination of seeds of Pisonia grandis,an Indo-Pacific tropical tree associated with insular seabird colonies[J]. J Trop Ecol,2005,21(3):263-271.

[ 8 ] 吳征鎰,RAVEN P. Flora of China[M].北京:科學出版社,2011:430-431.

[ 9 ] PRADHEESH G,SURESH S,ALEXRAMANI V. Phytochemical and GC-MS analysis of methanolic extract of pisonia grandis R.Br[J]. Int J Chem Sci,2015,13(3):1295- 1304.

[10] 唐菲,林天東.海南黎藥[M].北京:光明日報出版社,2015:187-188.

[11] LAVAUD C,BEAUVIRE S S,MASSIOT G,et al. Saponins from Pisonia umbellifera[J]. Phytochemistry,1996,43(1):189-194.

[12] WU M C,PENG C F,CHEN I S,et al. Antitubercular chromones and flavonoids from Pisonia aculeata[J]. Na- tural Products,2011,74(5):976-982.

[13] LIU Z,ZHENG X,WANG Y,et al. Lignans and isoflavonoids from the stems of Pisonia umbellifera[J]. RSC Advances,2018,8(29):16383-16391.

[14] SUTTHIVAIYAKIT S,SEEKA C,WETPRASIT N,et al.C-methylated flavonoids from Pisonia grandis roots[J].Phytochem Lett,2013,6(3):407-411.

[15] 于姝燕,馬宇衡,王建華,等.色酮及其衍生物的生物活性研究進展[J].中國藥物化學雜志,2020,30(5):310-317.

[16] 吳明純.腺果藤莖部及根部化學成分與抗結核活性之研究[J].高雄:高雄醫學大學,2009.

[17] 陶凱奇,王紅,周宗寶,等.木脂素類化合物的結構及生物活性研究進展[J].中南藥學,2017,15(1):70-74.

[18] KUO H T,PENG C F,HUANG H Y,et al. Chemical constituents and antitubercular activity of Formosan Pisonia umbellifera[J]. Planta Med,2011,77(7):736-741.

[19] 郭秀婷.皮孫木莖部化學與抗結核活性成分之研究[J].高雄:高雄醫學大學,2007.

[20] 韋媛媛,楊帆,湯杰,等.抗結核藥物的研究進展[J].中國藥科大學學報,2020,51(2):231-239.

[21] 王思蘆.天然產物抗炎鎮痛作用研究進展[J].動物醫學進展,2013,34(10):106-110.

[22] SUBHASREE B,BASKAR R,LAXMI KEERTHANA R,et al. Evaluation of antioxidant potential in selected green leafy vegetables[J]. Food Chem,2009,115(4):1213-1220.

[23] SEN S,CHAKRABORTY R,REKHA B,et al. Anti-inflammatory,analgesic,and antioxidant activities of Pisonia aculeata:folk medicinal use to scientific approach[J].Pharm Biol,2013,51(4):426-432.

[24] 王馨慧,劉楠,任海,等.抗風桐(Pisonia grandis)的生態生物學特征[J].廣西植物,2017,37(12):1489-1497.

[25] FIRDHOUSE M J,LALITHA P. Biocidal potential of biosynthesized silver nanoparticles against fungal threats[J]. J Nanost Chem,2014,5(1):25-33.

[26] SHARMILA G,MUTHUKUMARAN C,SARASWATHI H,et al. Green synthesis,characterization and biological activities of nanoceria[J]. Ceram Int,2019,45(9):12382- 12386.

(收稿日期:2021-02-01 修回日期:2021-05-22)

(編輯:羅 瑞)