經臍單孔免操作鉗腹腔鏡手術對腹股溝斜疝患兒術中出血量及預后的影響

郭淑霞

(河南省平頂山市第二人民醫院急診科 平頂山467000)

小兒腹股溝斜疝具有較高的發病率,其發病機制與胎兒期發育缺陷所致的鞘狀突未閉合,致使腹腔臟器組織經未閉合鞘狀突進入腹股溝管有關[1~2]。目前,臨床上治療小兒腹股溝斜疝時可選擇開放式高位結扎手術,雖能在一定程度上改善患兒癥狀和體征,但該手術方式耗時長、操作復雜,并發癥及復發率較高,不利于患兒術后恢復[3]。單孔免操作鉗腹腔鏡手術具有創傷小、術后易恢復等特點,將其應用于小兒腹股溝斜疝的臨床治療中,可提高臨床治療效果,促進患兒術后恢復。基于此,本研究采用單孔免操作鉗腹腔鏡術治療腹股溝斜疝,探究其對患兒術中出血量及預后的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究已通過醫院醫學倫理委員會同意。將2017年7月~2018年7月醫院收治的腹股溝斜疝男性患兒納入研究,共110例,采用隨機數字表法分為對照組(55例)和觀察組(55例)。對照組左側疝19例,右側疝26例,雙側疝10例;年齡1.5~12.0歲,平均年齡(7.34±1.26)歲。觀察組左側疝18例,右側疝29例,雙側疝8例;年齡1.5~12.0歲,平均年齡(7.31±1.30)歲。兩組一般資料比較無顯著差異(P>0.05),具有可比性。患兒家屬均自愿加入本研究,并簽署知情書。

1.2 入選標準 (1)納入標準:均經B超檢查確診為腹股溝斜疝;無下腹部手術史;符合腹腔鏡手術適應證。(2)排除標準:存在凝血功能障礙者;合并心腎功能障礙者;依從性較差者。

1.3 手術方法 兩組患兒術前均禁食6 h,并于術前排空膀胱,進入手術室后行心電監護。觀察組患兒采用經臍單孔免操作鉗腹腔鏡術治療,全身麻醉,取頭低足高仰臥位,進行常規消毒后,鋪無菌巾,于臍部作1 cm左右的切口,將氣腹針刺入腹部,并注入CO2,維持腹壓在9~10 mm Hg,置入腹腔鏡,探查雙側內環口疝位置、形態及輸精管、精索血管的走向。在內環口頂部體表投影處作1~2 mm切口,用穿刺針夾帶雙線經切口穿入內環頂部、下部至腹膜外(需避開動脈血管、輸精管等重要部位),雙線置入腹腔內后,退出穿刺針;并將穿刺針夾帶單線經同一穿刺孔置入腹腔,完成外半環繞并于第一針交匯處穿出,確保單線置入雙線環內,退出穿刺針,并將雙線拉出帶出單線,排盡陰囊及腹股溝內氣體,將線打結后埋于患兒皮下。對照組采用常規雙孔腹腔鏡手術治療,同樣采取全身麻醉、頭低足高仰臥位,于臍部左側2~3 cm處作5~8 mm的手術切口,置入5 mm套管,使用操作鉗輔助穿刺針進行內環口結扎縫合。

1.4 評價指標 (1)圍術期指標:比較兩組患兒術中出血量、切口長度、手術時間及住院時間各指標情況。(2)并發癥:比較兩組患兒術后出現陰囊腫脹、切口感染、皮下氣腫、腹膜后血腫等并發癥發生情況。(3)復發情況:采用隨訪形式,比較兩組患兒術后1年復發情況。

1.5 統計學方法 應用SPSS18.0統計學軟件處理數據,計量資料(手術指標)以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料(并發癥、復發率)以%表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒圍術期指標對比 觀察組患兒術中出血量相比對照組低,切口長度、手術及住院時間均較對照組短,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患兒圍術期指標對比( ±s)

表1 兩組患兒圍術期指標對比( ±s)

住院時間(d)對照組觀察組組別 n 術中出血量(ml)切口長度(cm)手術時間(min)55 55 t P 5.19±3.08 2.14±1.52 6.586 0.000 1.21±0.42 0.80±0.31 5.825 0.000 16.26±6.81 10.62±3.79 5.367 0.000 3.56±1.22 2.06±1.23 6.550 0.000

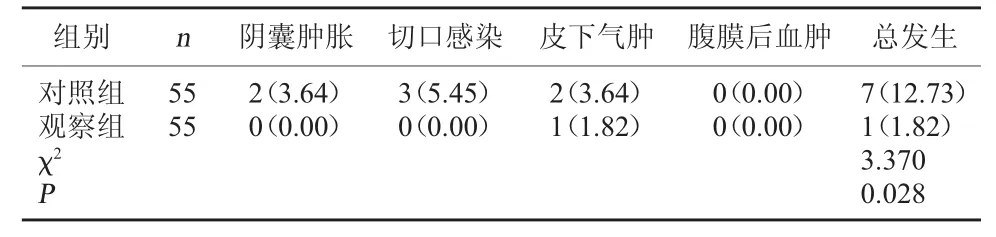

2.2 兩組患兒并發癥發生情況對比 相比于對照組,觀察組并發癥總發生率較低(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒并發癥發生情況對比[例(%)]

2.3 兩組患兒復發率對比 觀察組復發率為1.82%(1/55),略低于對照組的7.27%(4/55),但差異無統計學意義(χ2=0.838,P=0.170)。

3 討論

小兒腹股溝斜疝是外科常見病。據研究顯示,新生兒出生后6個月內伴有腹膜鞘狀突尚有閉合自愈的可能性,但超過1歲自愈率極低,且容易出現多種并發癥,嚴重影響患兒生長發育,因此需及時進行手術治療[4]。傳統開放式手術治療在操作過程中需逐一對疝囊外組織進行解剖,一定程度上延長了手術時間,且逐一解剖疝囊外組織易損壞精索、周圍血管及神經等生理結構,增加機體組織損傷程度,繼而引起術后并發癥和病情復發[5]。隨著微創技術的發展,尤其是腹腔鏡的出現,為臨床治療提供了更多治療方法。腹腔鏡技術在臨床治療中取得較好效果,具有創傷小、易操作、可發現隱匿疝等優點[6]。

常規腹腔鏡高位結扎術,即兩孔或三孔操作法,應用廣泛,手術成功率也較高。但臨床實踐表明,該手術操作復雜,需在患兒腹部切取兩孔或三孔置入設備,同時需要助手扶持腹腔鏡配合操作鉗進行操作,不僅增加了手術時長,還增加了醫院資源消耗[7]。近年來單孔免操作鉗腹腔鏡術的出現,使微創理念更進一步提升,相較雙孔或三孔法,單孔法優點在于操作難度降低、更加靈活方便[8]。只需于腹部取一孔,并且手術醫師可以一手扶鏡,一手操作,根據術中實際需要靈活調整鏡頭方向,且不需要使用操作鉗和額外助手幫忙,節省時間與人力,同時可以降低切口感染、皮下氣腫、腹膜后血腫等術后并發癥發生率,提高了治療效果[9]。本研究分別采用雙孔法與單孔法治療腹股溝斜疝,結果顯示,相比對照組,觀察組患兒術中出血量較低,切口長度、手術及住院時間均較短,并發癥發生率較低,兩組復發率比較無明顯差異,表明采取單孔操作腹腔鏡高位結扎術可以減小手術切口長度,降低術中出血量,縮短手術時長,避免術后感染,同時縮減住院時間,不僅可以減輕患兒家庭負擔,還可節約醫院資源;術后并發癥發生率及復發率為1.82%,可見單孔手術有較高的安全性。但單孔免操作鉗腹腔鏡高位結扎術對專業技能要求較高,在手術過程中應規范操作,注意以下事項:(1)進行穿刺操作時,為避免穿刺多余組織,應盡可能撫平腹膜,同時縫線時應于內環口完整繞1周,保證針點密度,防止縫合不全,并避免損傷血管、輸精管;(2)結扎前一定要排盡陰囊及腹股溝內的氣體,防止術后積氣;(3)為避免留下小疝囊,應確保疝囊高位結扎;(4)針對較大的疝囊,采取疝囊高位結扎的同時通過臍內的側壁覆蓋于內環口,可以分散腹腔壓力,減少術后復發情況[10]。

綜上所述,單孔免操作鉗腹腔鏡手術對治療腹股溝斜疝臨床效果更佳,可以降低術中出血量,減少并發癥發生率,提高預后,值得臨床推廣使用。