非融合術與融合術治療腰椎間盤突出癥的療效比較

鄂正康

(河南省開封市中心醫院骨科 開封475004)

腰椎間盤突出癥是一種常見的骨科疾病,主要臨床癥狀為腰背痛、下肢放射性神經痛、一側或雙側下肢麻木感、腰椎活動受限、肌力下降及反射改變等,常見于中青年群體,且男性多于女性[1~2]。病程遷延,久治不愈,部分患者甚至出現下肢癱瘓等臨床癥狀,活動功能出現局限性,導致生活無法自理,嚴重影響患者身心健康及日常生活[3]。手術是治療腰椎間盤突出癥的常用方法,如融合術和非融合術均為極具代表性的兩種術式,合理的手術術式與術后療效密切相關。有研究指出,腰椎間盤突出癥患者接受融合術后,患者自覺腰椎活動度下降,感覺腰部肌肉僵硬、難忍,且存在相鄰節段椎間隙退行性改變加快、椎間隙感染及神經、脊髓損傷等現象,術后內固定斷釘、斷棒也會導致手術失敗,臨床應用效果欠佳[4~5]。目前對于腰椎間盤突出癥不同術式的臨床治療效果并不相同,臨床應該采用哪種術式進行治療也一直存在著爭議。因此,本研究對腰椎間盤突出癥患者采用非融合術和融合術治療,分析患者臨床指標及疼痛程度狀況。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年3月~2018年4月我院收治的78例腰椎間盤突出癥患者,隨機分為對照組和觀察組,各39例。對照組男21例,女18例;年齡28~56歲,平均年齡(41.44±3.52)歲;體質量指數17.36~23.51 kg/m2,平均體質量指數(21.57±2.34)kg/m2。觀察組男22例,女17例;年齡30~56歲,平均年齡(41.57±3.61)歲;體質量指數17.49~23.61 kg/m2,平均體質量指數(21.62±2.37)kg/m2。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 入組標準 納入標準:符合腰椎間盤突出癥相關診斷標準[6];經CT或MRI等影像學檢查確診為腰椎間盤突出癥。排除標準:合并其他腰部疾病患者;近3個月內接受過其他系統性治療患者。

1.3 治療方法 對照組采用后路髓核摘除植骨融合術。取俯臥位,采用氣管插管全身麻醉,選用C型臂X線機明確病變部位,同時以其為中心作5 cm左右切口,病變手術節段顯露在視野范圍內,將椎板、關節突及黃韌帶進行切除,同時將病變節段周圍的椎間盤組織及軟骨終板進行徹底去除,對神經根進行解除壓力操作,以降低側隱窩的壓力及松解神經根,而后將病變節段椎間隙中置入自體骨充填,并在病變節段的上段椎體及下段椎體安置椎弓根螺釘,安裝連接棒,確認完全固定后,置入引流管予以引流,最后縫合切口。觀察組采用非融合術,即后路開窗髓核摘除聯合單側彈性棒內固定術。全麻,選用C型臂X線機明確病變部位,于病變中心作2~3 cm縱行切口,對椎旁肌肉及軟組織進行剝離,將椎板及小關節突顯露在視野范圍內,保持關節囊的完整性,于椎板間作小開窗,牽引開暴露的神經根,將突入椎管內的髓核和椎間盤內松脫髓核徹底清除取出,充分松解神經根并進行檢查,將腰背筋脈下的兩側進行清除分離,在暴露的上段椎體與下段椎體置入椎弓根螺釘,安裝動態固定棒,并將連接釘棒鎖緊,置入引流管予以引流。對切口進行縫合包扎,結束手術。兩組患者于術后隨訪1年進行評估。

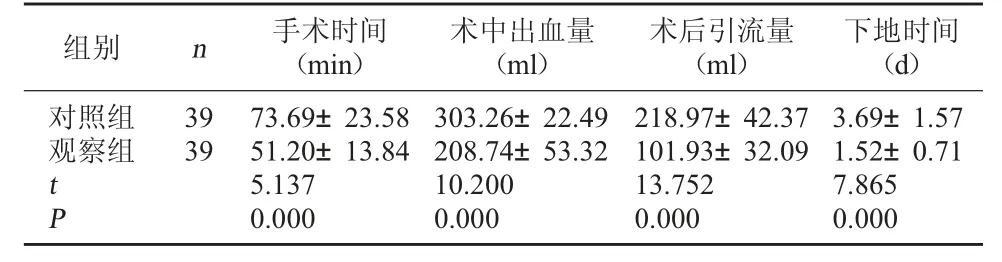

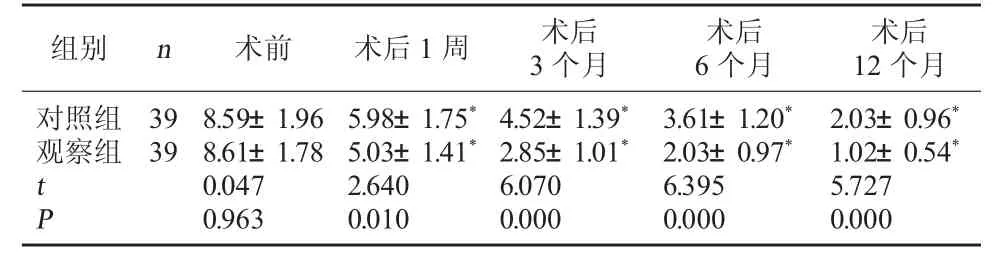

1.4 觀察指標 (1)比較兩組臨床指標(手術時間、術中出血量、術后引流量、下地時間)。(2)比較兩組不同時間段疼痛評分,采用視覺模擬評分法(VAS)[7]評估術前、術后1周、3個月、6個月及12個月疼痛程度,分值為0~10分,分值越高痛感越強。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件分析處理數據,計量資料采用(±s)表示,組間比較采用t檢驗;P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床指標比較 觀察組手術時間、術中出血量、術后引流量及下地時間均少于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床指標比較( ±s)

表1 兩組臨床指標比較( ±s)

下地時間(d)對照組觀察組組別 n 手術時間(min)術中出血量(ml)術后引流量(ml)39 39 t P 73.69±23.58 51.20±13.84 5.137 0.000 303.26±22.49 208.74±53.32 10.200 0.000 218.97±42.37 101.93±32.09 13.752 0.000 3.69±1.57 1.52±0.71 7.865 0.000

2.2 兩組不同時間段疼痛評分比較 觀察組術后1周、3個月、6個月及12個月VAS評分均低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組不同時間段疼痛評分比較(分, ±s)

表2 兩組不同時間段疼痛評分比較(分, ±s)

注:與同組術前比較,*P<0.05。

術后12個月對照組觀察組組別 n 術前 術后1周 術后3個月術后6個月39 39 t P 8.59±1.96 8.61±1.78 0.047 0.963 5.98±1.75*5.03±1.41*2.640 0.010 4.52±1.39*2.85±1.01*6.070 0.000 3.61±1.20*2.03±0.97*6.395 0.000 2.03±0.96*1.02±0.54*5.727 0.000

3 討論

腰腿痛是腰椎間盤突出癥的主要臨床癥狀,患者痛感強烈,嚴重影響患者日常生活,生存質量降低[8]。因此,及時采取有效治療措施對改善患者預后尤為重要。

臨床通常采用后路髓核摘除植骨融合術對腰椎間盤突出癥患者進行治療,具有一定治療效果,可有效改善患者病情,緩解癥狀。但患者在后路髓核摘除植骨融合術中需要面對脊柱正常生理活動損傷,術后患者可能會出現椎間隙變窄、椎體間不穩、腰腿痛未緩解及病情復發等狀況,臨床治療具有局限性[9]。隨著醫療科學的發展,內固定治療在臨床應用越來越廣泛,如腰椎后路動態內固定即為極具代表性的術式之一,可應用動態內固定將運動節段活動限制在正常或接近正常范圍內,避免異常載荷。鄰近節段退變是由于患者在接受脊柱融合術后,接受融合的椎間隙鄰近節段繼發退行性改變,如椎間隙變窄、椎間盤突出等。有研究認為,鄰近節段發生退變的原因可能為融合節段應力環境出現變化,而相鄰節段的活動度在接受手術后所承受的壓力最大,故出現變化最大,極易產生早期退變[10]。非融合術中運用彈性棒進行內固定,能夠留存一定程度的活動性,從而減少鄰近節段的壓力,降低鄰近節段病變率。本研究結果顯示,觀察組患者手術時間、術中出血量、術后引流量及下地時間均顯著少于對照組,觀察組術后1周、3個月、6個月及12個月VAS評分均顯著低于對照組,表明采用非融合術治療腰椎間盤突出癥患者效果顯著,能夠有效改善患者的臨床癥狀,減輕術后疼痛程度。分析原因可能為非融合術通過內固定系統能保留腰椎運動功能和改變運動節段負荷傳遞方式,不僅能夠解除患者痛苦,同時還能夠使手術節段維持正常活動,最大程度地保留脊柱屈伸及旋轉功能,明顯減輕患者的脊柱僵硬感,并且可有效預防殘留椎間盤發生退行性改變。

綜上所述,相比于融合術,非融合術治療腰椎間盤突出癥效果更好,利于患者病情恢復。