子宮內膜異位癥患者血清、腹腔液中尿皮質素1表達水平及臨床意義

王寧祿 鄭玥 張佳純 楊佳 薛方

(1廣東省深圳市前海蛇口自貿區醫院 深圳518067;2陜西省第四人民醫院檢驗科 西安710043)

子宮內膜異位癥是一種頻發的良性婦科疾病,是指內膜細胞種植在子宮內膜以外的部位,其主要表現是月經量增多、痛經、月經期延長和慢性盆腔痛等癥狀,嚴重會導致不孕不育[1~2]。子宮內膜異位癥雖然在組織學上屬于良性疾病,但卻具有增生、浸潤、種植、復發、惡變等惡性生物學潛能,嚴重威脅女性健康[3]。臨床主要以早發現、早治療來減少對女性的傷害,但因該病發病位置較為隱匿,早期診斷難度較大,且診斷時容易出現誤診或漏診[4]。故急需尋求可靠的生物標記物實現對子宮內膜異位癥的高靈敏監測。糖類抗原(CA)125、CA15-3等指標雖然對子宮內膜異位癥的診斷具有一定價值,但該類抗原缺乏特異性,因此極易出現誤診[5]。故探尋新的可靠指標仍是臨床難點和重點。近年研究結果表明,血清尿皮質素1(Urocortin1)水平會增加子宮內膜異位癥發生的可能性[6]。但關于血清和腹腔液中Urocortin1水平與子宮內膜異位癥關系,鮮少有文獻報道。本研究對子宮內膜異位癥患者血清、腹腔液中Urocortin1水平進行檢測并探討其臨床意義。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年4月~2019年7月于我院接受治療的76例子宮內膜異位癥患者為研究組,并選取同期于我院接受檢查的健康女性76例為對照組。研究組年齡32~48歲,平均(40.15±4.01)歲;Ⅰ期25例,Ⅱ期21例,Ⅲ期18例,Ⅳ期12例;痛經37例,不孕19例。對照組年齡33~49歲,平均(41.03±4.07)歲;痛經35例。兩組年齡、痛經等一般資料比較無顯著差異(P>0.05),具有可比性。研究組納入標準:(1)經腹腔鏡檢查或病理診斷確診為子宮內膜異位癥;(2)患者及家屬知情并同意。研究組及對照組排除標準:(1)合并其他良性或惡性婦科疾病者;(2)近期有妊娠、哺乳、流產史者;(3)近期服用激素類藥物者。兩組均知曉本研究并同意。

1.2 檢測方法 抽取兩組月經后7~14 d空腹靜脈血5 ml,腹腔液于腹腔鏡下吸取患者子宮膀胱陷凹區4 ml液體,所有液體均靜置30 min后離心,取澄清液低溫保存備用。采用酶聯免疫吸附(ELISA)雙抗夾心法測定兩組血清及腹腔液中Urocortin1水平。ELISA試劑盒購于武漢云克隆科技股份有限公司(批號:SEA231Hu),操作過程嚴格按照試劑盒說明書進行。

1.3 統計學分析 將數據導入SPSS22.0統計學軟件進行處理分析,計量資料均用(±s)表示,比較采用t檢驗,經受試者工作曲線(ROC)評估血清及腹腔液中Urocortin1水平對子宮內膜異位癥的診斷效能,以P<0.05為差異顯著。

2 結果

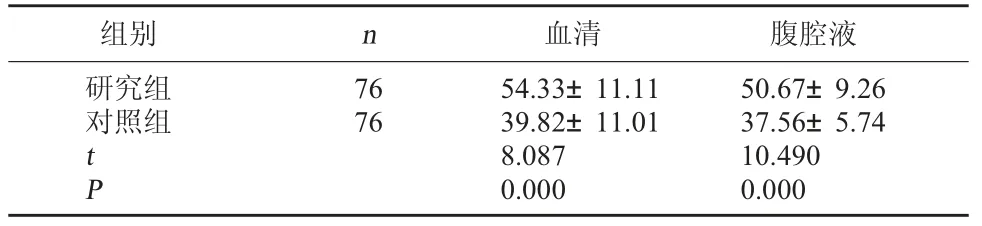

2.1 兩組血清及腹腔液中Urocortin1水平比較 研究組血清及腹腔液中Urocortin1水平均明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

表1 兩組血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

組別 n 血清 腹腔液研究組對照組76 76 t P 54.33±11.11 39.82±11.01 8.087 0.000 50.67±9.26 37.56±5.74 10.490 0.000

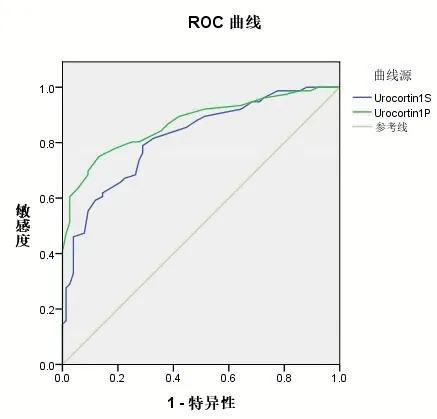

2.2 血清及腹腔液中Urocortin1水平對子宮內膜異位癥的診斷效能 ROC曲線分析顯示,血清及腹腔液中Urocortin1在診斷子宮內膜異位癥曲線下面積分別為0.818、0.871, 敏感度分別為76.00%、78.00%,特異度分別為68.00%、82.00%。見表2和圖1。

表2 Urocortin1診斷子宮內膜異位癥的ROC曲線下面積

圖1 血清及腹腔液中Urocortin1水平對子宮內膜異位癥的ROC曲線

2.3 子宮內膜異位癥不同分期與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較 子宮內膜異位癥Ⅰ~Ⅱ期患者血清及腹腔液中Urocortin1水平均明顯低于Ⅲ~Ⅳ期患者(P<0.05)。見表3。

表3 不同子宮內膜異位癥分期血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

表3 不同子宮內膜異位癥分期血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

組別 n 血清 腹腔液Ⅰ~Ⅱ期Ⅲ~Ⅳ期46 30 t P 50.14±10.59 60.75±11.01 4.278 0.000 47.65±9.12 55.30±9.38 3.602 0.000

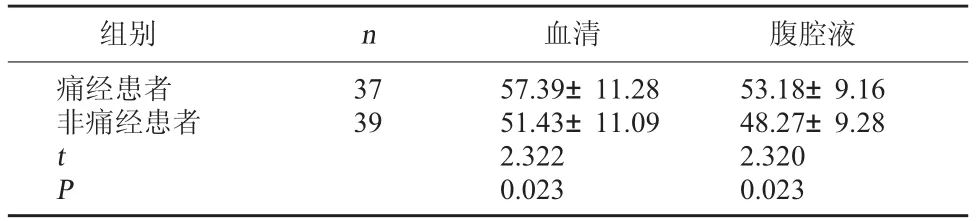

2.4 痛經情況與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較 子宮內膜異位癥合并痛經患者血清及腹腔液中Urocortin1水平均明顯高于非痛經患者(P<0.05)。見表4。

表4 痛經情況與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

表4 痛經情況與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

組別 n 血清 腹腔液 痛經患者非痛經患者 t P 37 39 57.39±11.28 51.43±11.09 2.322 0.023 53.18±9.16 48.27±9.28 2.320 0.023

2.5 不孕情況與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較 子宮內膜異位癥合并不孕患者血清及腹腔液中Urocortin1水平與非不孕患者血清及腹腔液中Urocortin1水平比較均無顯著差異(P>0.05)。見表5。

表5 不孕情況與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

表5 不孕情況與血清及腹腔液中Urocortin1水平比較(pg/ml, ±s)

組別 n 血清 腹腔液 不孕患者非不孕患者 t P 19 57 53.28±11.69 54.68±11.06 0.471 0.639 49.23±9.36 51.15±9.13 0.789 0.433

3 討論

子宮內膜異位癥是指有活性的內膜細胞種植在子宮內膜以外位置而形成的一種女性常見婦科疾病[7]。該病發病位置較為為隱匿,早期診斷難度較大,發現時往往已經發展為Ⅱ期或Ⅲ期。因此,亟待尋求可靠的指標以實現子宮內膜異位癥的早期診斷。Urocortin1是釋放促腎上腺皮質激素家族(CRH)的神經肽成員之一,可以高親和力結合1型和2型CRH受體。既往研究顯示,Urocortin1在月經周期子宮內膜的管腔和腺上皮細胞分泌增多,且與非子宮內膜異位良性卵巢囊腫患者相比,卵巢子宮內膜異位癥患者的血漿Urocortin1水平升高,提示Urocortin1可能參與子宮內膜異位癥的發病機制。但關于血清及腹腔液中Urocortin1水平與子宮內膜異位癥關系,鮮少有文獻報道。本研究對76例子宮內膜異位癥患者與正常患者血清及腹腔液中Urocortin1水平進行對比分析,并觀察子宮內膜異位癥患者不同分期及痛經、不孕情況下血清及腹腔液中Urocortin1水平變化。

本研究結果顯示,研究者血清、腹腔液中Urocortin1水平均顯著高于對照組(P<0.05),提示Urocortin1可能與子宮內膜異位癥發生有關。且ROC曲線分析顯示,血清及腹腔液中Urocortin1在診斷子宮內膜異位癥的敏感度分別為76.00%、78.00%,特異度分別為68.00%、82.00%,表明血清及腹腔液中Urocortin1水平對子宮內膜異位癥具有一定診斷價值。研究組中Ⅲ~Ⅳ期患者血清、腹腔液中Urocortin1水平均明顯高于Ⅰ~Ⅱ期患者(P<0.05),提示Urocortin1可能與子宮內膜異位癥發展有關,可以反映疾病嚴重程度;子宮內膜異位癥合并痛經患者血清及腹腔液中Urocortin1水平均明顯高于非痛經患者(P<0.05),提示Urocortin1可能參與了子宮內膜異位癥患者痛經的發生。可能由于痛經與子宮內膜異位癥病灶部位、深淺及粘連程度等有關,Urocortin1可通過反映子宮內膜異位癥嚴重程度間接反映痛經情況。研究結果還顯示,子宮內膜異位癥合并不孕患者血清及腹腔液中Urocortin1水平與非不孕患者血清及腹腔液中Urocortin1水平比較均無顯著差異(P>0.05),提示Urocortin1水平與子宮內膜異位癥不孕無明顯關系。

綜上所述,血清及腹腔液中Urocortin1表達水平可能與子宮內膜異位癥發生發展密切相關,可以初步作為子宮內膜異位癥的診斷指標,但具體作用機制仍需擴大樣本量進一步研究。且為盡可能地提升診斷的準確性,保證最佳治療時機,Urocortin1應結合其他生化指標對女性子宮內膜異位癥進行綜合評估。