新型冠狀病毒肺炎疫情期間陜西省大學生無聊傾向與網絡成癮的關系

安 龍,丁 峻

1咸陽師范學院教育科學學院,陜西咸陽,712000;2杭州師范大學經濟管理學院,浙江杭州,311121

《中國互聯網絡發展狀況統計報告》中指出,截止2020年3月,我國網民規模達9.04億[1]。一項元分析指出,全世界6%的網絡使用者是網絡成癮者[2]。近年來,我國學者已從成癮者個性特征、成長經驗、網絡使用環境等內外因素分析了大學生網絡成癮的形成機制[3-4]。網絡成癮是指由于過度使用網絡而導致情緒、行為失控,身心受到不良影響的行為[5]。童媛添等人在研究無聊傾向與手機成癮之間的關系時發現,無聊傾向會加劇消極情緒體驗,提升手機成癮的風險[6]。無聊傾向是指當個體處于相對匱乏的內外刺激情景時所表現出來的持久的低喚醒、注意困難、動機匱乏的狀態[7]。新型冠狀病毒肺炎疫情期間,全國人民的出行受到很大限制,長期處于無聊狀態的個體會將其所處的環境知覺為單調的生活空間,進而增加網絡使用的頻率。據此,本研究提出假設1:無聊傾向影響網絡成癮。

壓力是網絡成癮的重要影響因素,其涵義是指身心在感受到威脅時所表現出的一種緊張狀態[8]。葉寶娟等人的研究發現,壓力不僅是網絡成癮的風險因素,且焦慮水平越高的大學生,網絡成癮的程度越高[9]。情感支持是指通過語言或者非語言的形式對處于困境中的個體表達關心、幫助、鼓勵等支持行為[10]。樊辰煜等人發現家庭情感親密度越高的個體,其網絡游戲沉迷程度越低[11]。自我防衛機制理論認為,不同情感狀態或焦慮水平下的個體,其應對方式也不盡相同[12]。據此,本研究提出假設2:壓力在無聊傾向及網絡成癮間起中介作用。由于不同情感支持條件下,個體的壓力知覺及應對方式有所不同,本研究進一步提出假設3:情感支持可以調節“無聊傾向-網絡成癮”這條直接路徑,也可調節壓力中介作用的前半段。

1 資料來源與方法

1.1 研究對象

采用分層抽樣的方法,于2020年3-4月對陜西省4所高校的在校學生進行問卷調查。根據心理測量學關于測量題目與被試量滿足1∶10的比例要求,選取了700名大學生作為本次調查的對象。問卷通過問卷星軟件發放并回收,收回問卷685份,有效問卷640份,有效率91.43%。其中,男性324人,女性316人;文科學生287人,理科學生276人,藝術類學生77人;被試平均年齡為(22.07±2.85)歲。

1.2 研究方法

1.2.1 中文網絡成癮量表(Chinese Internet Addiction Scale, CIAS)。采用陳淑惠等人編制的中文網絡成癮量表來測量大學生的網絡成癮程度[5]。該量表包含26個題項,由強迫性、戒斷行為、耐受性、人際及健康和時間管理5個維度組成,采用Likert 4點計分,從“1=很不符合”到“4=非常符合”。得分越高,網絡成癮程度越高。該量表的Cronbach's alpha為0.896,表明量表具有較好的信度。

1.2.2 簡版無聊傾向量表(Boredom Proneness Scale-Short Form, BPS-SF)。采用Farmer和Sundberg編制、李曉敏等修訂的簡版無聊傾向量表[13]。該量表由內部刺激和外部刺激兩個維度組成,共12個題項,量表采用Likert 7點計分,從“1=完全不同意”到“7=非常同意”,量表總分越高,無聊傾向水平越高。該量表的Cronbach's alpha為0.823。

1.2.3 知覺壓力量表(Perceived Stress Scale, PSS)。由Cohen等人編制[14],量表共有14個題項,計算總分或平均分。題目采用Likert 5點計分,從“1=從不”到“5=總是”,得分越高,表示個體知覺到的壓力越大。該量表的Cronbach's alpha為0.851。前人研究表明該量表在中文環境中具有良好的信效度[15]。

1.2.4 情感支持量表(Emotional Support Scale, ESS)。該量表由Methot等人編制[16],共有5個題項,采用Likert 5點計分,從“1=非常不同意”到“5=非常同意”,得分越高,表示個體得到的情感支持越多。該量表的Cronbach's alpha為0.713。

1.3 統計學方法

采用SPSS 25.0對數據進行描述統計、相關分析,并運用Hayes等人開發的PROCESS宏程序進行有調節的中介效應檢驗[17]。以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 共同方法偏差的檢驗

采用Harman的單因子法對本研究的共同方法偏差進行檢驗,結果發現,特征根大于1的因子共有17個,其中第一個因子的解釋率為9.02%,小于40%的臨界標準,表明本研究不存在嚴重的共同方法偏差。

2.2 不同人口學特征各變量得分比較

獨立樣本t檢驗結果表明無聊傾向、網絡成癮、壓力和情感支持得分在性別上均不存在顯著差異;方差分析結果顯示,壓力(F=1.71,P=0.18)和網絡成癮(F=1.37,P=0.26)在專業上不存在顯著差異,無聊傾向(F=6.00,P<0.01)和情感支持(F=4.23,P=0.02)在專業上有顯著差異;網絡成癮在年級上邊緣顯著(F=1.87,P=0.06),壓力(F=0.15,P=0.93)、無聊傾向(F=0.72,P=0.54)和情感支持(F=0.14,P=0.94)在年級上均無顯著差異。

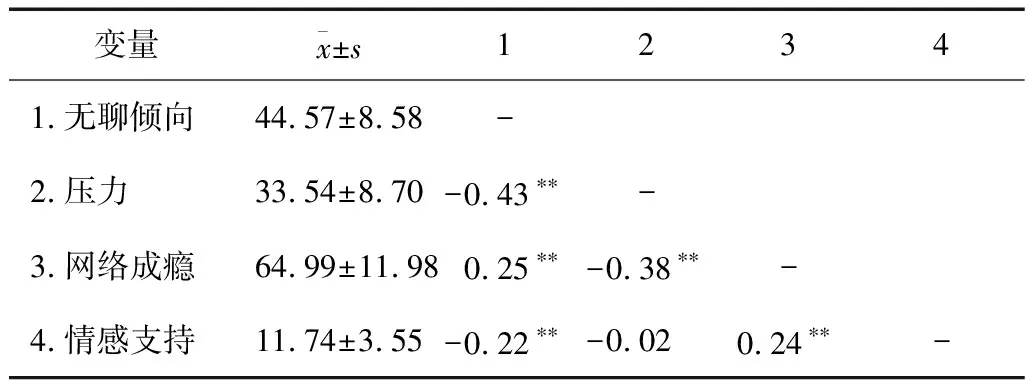

2.3 各變量描述統計及相關分析

大學生無聊傾向與壓力和情感支持呈顯著負相關,而與網絡成癮呈顯著正相關;壓力與網絡成癮呈顯著負相關;情感支持與網絡成癮呈顯著正相關(P<0.01)。見表1。

表1 各變量描述統計及相關分析

2.4 各模型檢驗

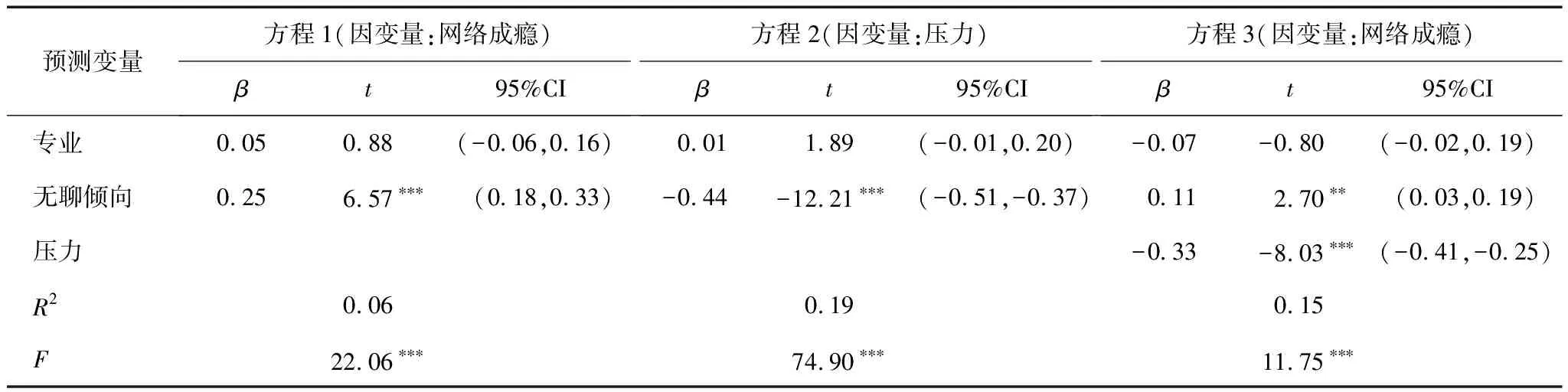

在進行模型檢驗之前,先對各變量進行中心化處理,再運用PROCESS宏程序對本研究提出的有調節的中介效應進行檢驗。具體操作如下:首先采用宏程序中的模型4檢驗壓力在無聊傾向和網絡成癮之間的中介效應;其次,采用宏程序中的模型8進行有調節的中介效應檢驗,分析情感支持對上述中介模型的直接路徑和中介路徑的前半段是否存在調節作用。

2.4.1 中介效應檢驗。如表2所示,在以專業為控制變量的基礎上,方程1結果顯示無聊傾向對網絡成癮具有顯著的正向預測作用,假設1得到驗證;方程2表明無聊傾向對中介變量壓力具有顯著的負向預測作用。方程3說明,在控制了專業之后,當無聊傾向和壓力同時進入回歸方程時,無聊傾向對網絡成癮的正向預測作用減弱,但仍然顯著(β=0.11,P<0.01),壓力對網絡成癮有顯著的負向預測作用;另外,壓力的中介效應量為0.14,5000次Bootstrap抽樣分析結果顯示95%CI為(0.10,0.19)。可見,壓力在無聊傾向和網絡成癮之間起部分中介作用,假設2得到驗證。

表2 壓力在無聊傾向和網絡成癮之間的中介效應檢驗

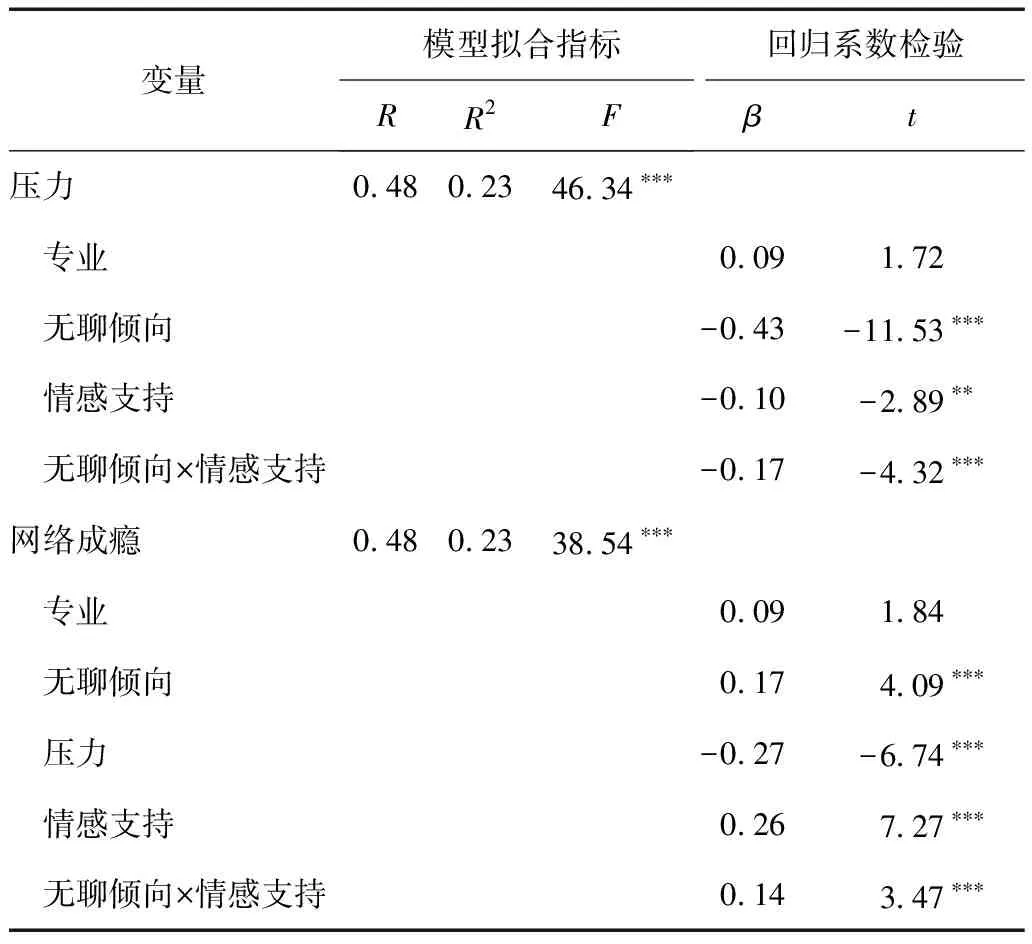

2.4.2 有調節的中介效應檢驗。以無聊傾向為自變量,網絡成癮為因變量,壓力為中介變量,情感支持為調節變量建立有調節的中介效應模型。檢驗結果如表3所示,無聊傾向與情感支持的乘積項能夠顯著地影響壓力(β=-0.17,t=-4.32,P<0.001),說明情感支持在無聊傾向和壓力間起調節作用;在直接效應方面,無聊傾向與情感支持的乘積項亦能顯著影響網絡成癮(β=0.14,t=3.47,P<0.001),說明情感支持在無聊傾向和網絡成癮之間起調節作用,假設3得到驗證。

表3 有調節的中介效應模型檢驗

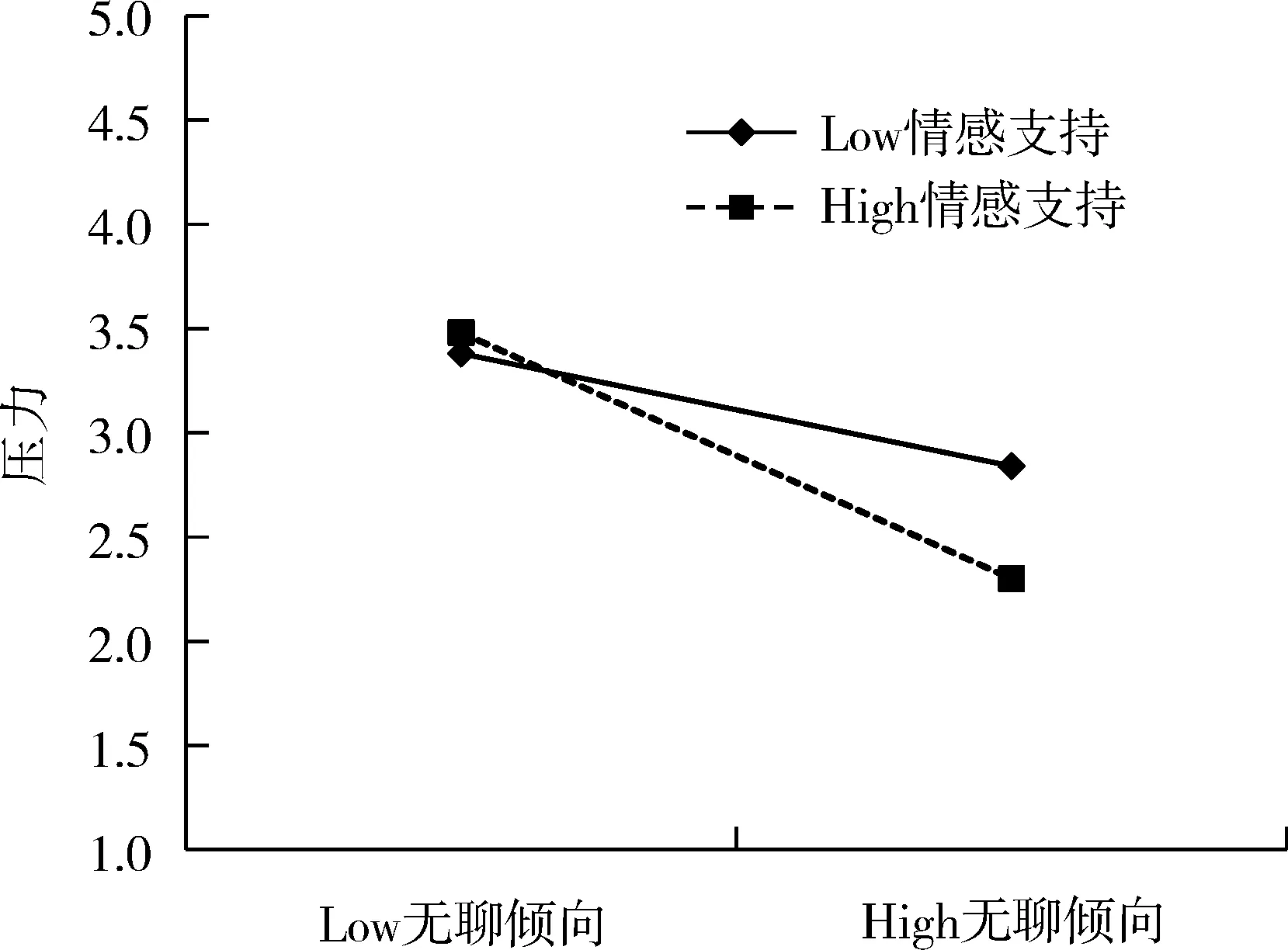

為了更加深入地揭示上述兩個調節作用的實質,本研究進行了簡單斜率檢驗。按照均值加減一個標準差將情感支持分成高分組和低分組,以此分析不同情感支持水平下,無聊傾向對壓力和網絡成癮的影響。結果顯示,當情感支持較低時,無聊傾向對壓力產生負向影響作用(βsimple slope=-0.26,t=-4.30,P<0.001);當情感支持較高時,無聊傾向對壓力亦產生顯著的負向影響,且影響程度增強(βsimple slope=-0.59,t=-12.33,P<0.001)。由此可得,隨著情感支持程度的提升,無聊傾向對壓力的影響程度增強。見圖1。

圖1 情感支持在無聊傾向和壓力之間的調節作用

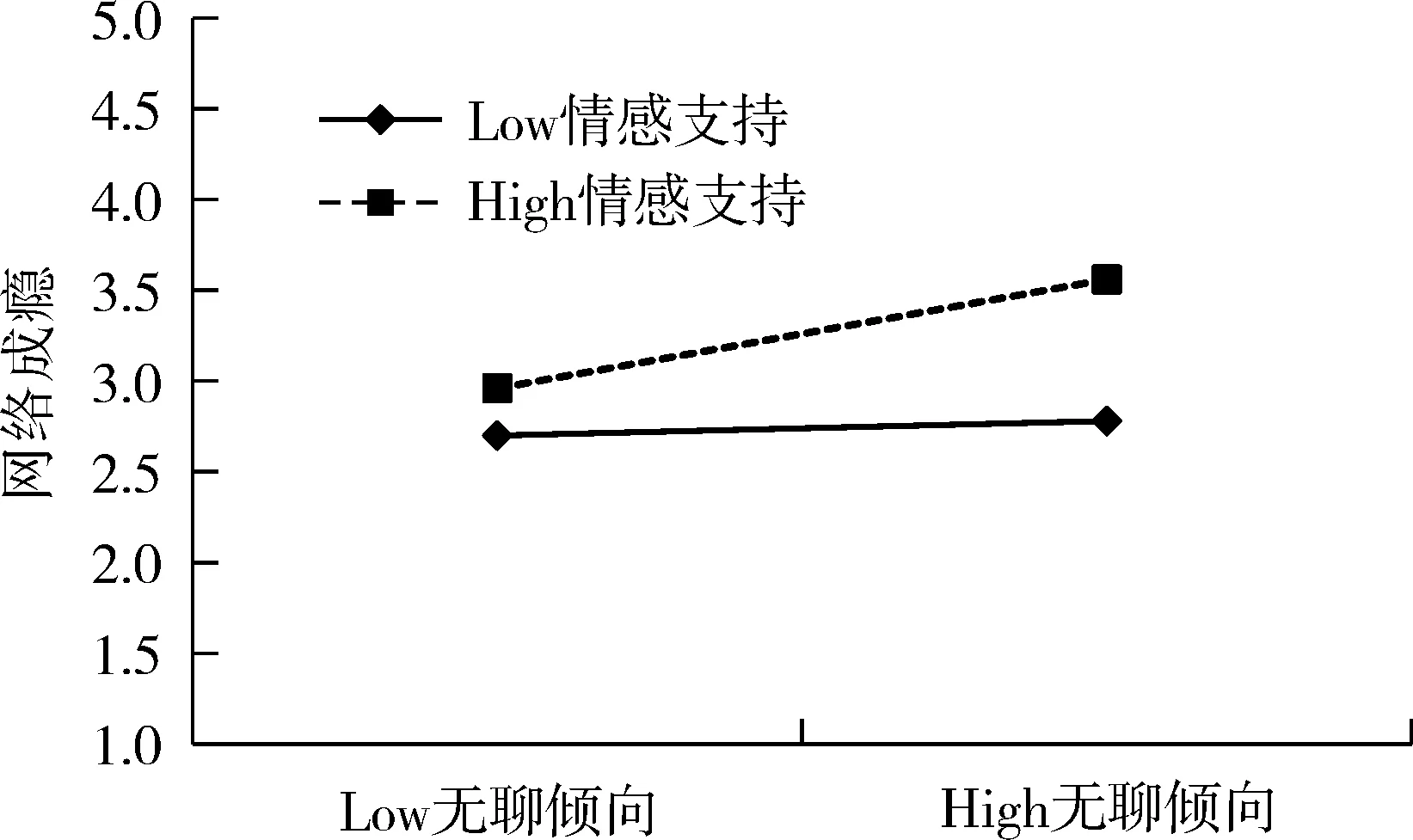

直接效應的調節作用結果如下:低情感支持時,無聊傾向對網絡成癮的影響不顯著(βsimple slope=0.03,t=0.60,P=0.55),但是在高情感支持時,無聊傾向對網絡成癮具有顯著的正向影響作用(βsimple slope=0.30,t=4.85,P<0.001)。由此可得,隨著情感支持的提高,無聊傾向對網絡成癮的影響作用增強。見圖2。

圖2 情感支持在無聊傾向和網絡成癮之間的調節作用

3 討論

本研究結果顯示無聊傾向、網絡成癮、壓力和情感支持在性別上無顯著差異。這與曹瑞琳等人的研究結果不同:男生的網絡成癮檢出率顯著高于女生[18]。這可能與測量工具有關,曹瑞琳等人所用的網絡成癮量表為診斷量表,而本研究所用量表為癥狀程度變化量表。方差分析結果發現,壓力和網絡成癮在專業上不存在顯著差異,無聊傾向和情感支持在專業上有顯著差異。研究結果表明相較于文理科學生,藝術類學生的情緒感受性更加強烈,在疫情影響下,其情緒的波動性更加明顯。

3.1 無聊傾向是網絡成癮的風險因子

本研究相關分析和中介效應檢驗的結果均表明,無聊傾向是網絡成癮的風險因子,即個體的無聊傾向水平越高,其網絡成癮的風險就越大。這一結果與童媛添等人的研究結果類似[6],長期的無聊傾向一方面會使個體產生消極情緒,對周圍環境的事務逐漸失去興趣,想要追求新異的刺激源;另一方面,無聊狀態會使得個體疏于對自身行為的管理,弱化了自我監督和調節,進而較長時間使用互聯網,導致網絡成癮。

3.2 壓力在無聊傾向和網絡成癮之間起部分中介作用

中介效應檢驗的結果可從兩方面進行解讀:從總體上看,壓力在無聊傾向和網絡成癮之間起部分中介作用。從局部上看,無聊傾向對壓力產生顯著的負向預測作用,壓力對網絡成癮也產生顯著的負向預測作用。這樣的中介路徑系數既與前人研究不一致[9],也不符合一般的邏輯推理。按照本研究所得數據,無聊傾向水平越高,壓力越小,導致網絡成癮風險越大。王大鵬在探討壓力對大學生生活滿意度影響的研究中指出,壓力知覺與無聊傾向存在正相關,且壓力能夠顯著地正向預測無聊傾向[19]。

在排除了計分方式、數據分析等因素之外,本文可從以下兩個方面對本研究結果進行解釋:首先,量表測量的穩定性不同。無論是王大鵬還是葉寶娟,其使用的壓力量表均為多維度量表,而本研究所使用的量表為單維量表,林岳卿等人的研究表明,一個具有多維性質的單維測量工具,其測量的穩定性會受到被試群體特質估計、項目參數估計、項目選擇等因素影響而發生偏倚[20]。因此,本研究所使用的壓力測量工具可能存在指向性穩定程度不足的情況。其次,測量的背景不同。前人研究中研究對象未受到額外心境或不穩定氣氛的影響,而本研究旨在考察疫情期間各變量的作用機制,因此在此特殊環境下,便出現了無聊傾向水平越高、壓力越小、網絡成癮越明顯的獨特中介情況。

3.3 情感支持在無聊傾向和網絡成癮之間起調節作用

本研究發現,情感支持在無聊傾向與網絡成癮間以及無聊傾向與壓力知覺間均起到調節作用。首先,情感支持在無聊傾向到網絡成癮的這條直接路徑上的簡單斜率檢驗表明,相較于低情感支持的個體而言,高情感支持對個體的無聊傾向與網絡成癮的影響作用更加顯著。這一結果與前人研究有相似之處,卻又不盡相同[21]。魏華等人發現,相較于朋友支持,家人支持在壓力與網絡成癮之間的調節效應更加明顯,這一點與本研究結果類似,但是其結果中家人支持的調節作用是起保護作用的,即家人支持力度越大,網絡成癮風險越低。而本研究結果卻是隨著無聊傾向的增強,家人情感支持助長了網絡成癮行為。結合全國抗擊疫情的背景,這樣的結果不難解釋:“足不出戶”卻又“心系天下”的狀態會助長具有無聊傾向的個體的獵奇心理,若獲得家長的認可,網絡使用的強度必然提升。其次,本研究亦檢驗了情感支持對中介效應前半段的調節作用。研究結果表明無論情感支持程度的高低與否,壓力知覺都會隨著無聊傾向程度的提升而降低。只是在高情感支持的情況下,這種變化的趨勢更加明顯。長期的無聊狀態會使個體產生焦慮、抑郁等消極情緒,提高其對壓力刺激的感受性,而周圍環境尤其是父母的情感支持能夠緩解這種壓力氛圍,起到保護作用。徐夫真等人的研究也表明,良好的家庭功能和同伴關系可以很好地調節由于疏離感造成的網絡成癮[22]。

總體而言,本研究是在現有網絡成癮研究的基礎之上構建了有調節的中介效應模型,探討了無聊傾向與網絡成癮之間的內在關系,并明確了大學生無聊傾向是如何(壓力知覺的中介作用)以及怎么樣(情感支持的調節作用)作用于網絡成癮的。本研究結果對深化網絡成癮的作用機制,預防青少年網絡成癮有一定的理論推進意義。