區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的文化內(nèi)涵和理論思考——基于中國傳統(tǒng)人居思維的“整體性”和“關(guān)聯(lián)性”

李欣鵬

(1.西安建筑科技大學建筑學院,西安 710055;2.同濟大學建筑與城市規(guī)劃學院,上海 200092)

引言

自《SPAB宣言》至今,對歷史的尊重始終是對待遺產(chǎn)的正確方式[1]。吉伯德·F認為,歷史保護不只是為了過去而過去,更是為了現(xiàn)在而尊重過去,歷史遺產(chǎn)既是證明我們曾經(jīng)存在的印記,也是鼓勵我們前行的燈塔,代表了我們文化追求的方向。 伊利爾·沙里寧在其《城市它的發(fā)展衰敗與未來》中曾提到:“讓我看看你的城市,就能說出這個城市的居民在文化上追求的是什么。”[2]遺產(chǎn)是某個社會或民族演變的痕跡,能更好地使我們知道我們從哪里來,要到哪里去,聯(lián)系著過去、現(xiàn)在和未來[3]。聯(lián)合國教科文組織(UNESCO)對遺產(chǎn)的定義:遺產(chǎn)是歷史給予我們的遺贈,我們今天與之共處,并將之傳于后人。這表明遺產(chǎn)具有物質(zhì)空間和文化的雙重屬性。我們既要將歷史遺產(chǎn)妥善地保留下來,更要思考如何將文化的種子星火相承下去。因此,對于歷史遺產(chǎn)的保護,不能脫離對其所在地區(qū)、國家歷史文化淵源的深刻理解和系統(tǒng)認識。這也就使得對于歷史遺產(chǎn)的保護,不能套用某種特定的模式。“保存”“修復”“保護”是遺產(chǎn)保護的“三合音”[4],當其作用于不同的國家和地區(qū),則會衍生出不同的視角、思想和保護路徑。

中國有著數(shù)千年的人居歷史,強調(diào)區(qū)域文化環(huán)境的整體性和關(guān)聯(lián)性,是中國傳統(tǒng)人居思想的重要特征[5]。古代中國人往往會賦予空間更多的情感價值、人文價值和藝術(shù)價值[6],而區(qū)域中諸如山、水、林、泉、湖等環(huán)境要素,則成為了支撐空間多元價值的重要載體,進而造就了如今歷史遺產(chǎn)在區(qū)域?qū)用鎻V泛的整體性和關(guān)聯(lián)性。這其中,“整體性”體現(xiàn)了古人對區(qū)域人居環(huán)境營造與文化治理的整體意識,強調(diào)了自上而下所建構(gòu)的區(qū)域文化格局的統(tǒng)一性;“關(guān)聯(lián)性”即區(qū)域結(jié)構(gòu)性要素之間的聯(lián)系,包括各空間要素之間在形態(tài)與文化層面的結(jié)構(gòu)聯(lián)系,以及與區(qū)域山水環(huán)境之間的空間文化關(guān)系。不難發(fā)現(xiàn),“關(guān)聯(lián)性”是建構(gòu)“整體性”的基礎(chǔ),而“整體性”是“關(guān)聯(lián)性”作用下,區(qū)域城鄉(xiāng)人居空間所形成的必然結(jié)果。2011年11月,聯(lián)合國教科文組織通過《關(guān)于歷史性城鎮(zhèn)景觀的建議書》,強調(diào)自然與人文要素在廣泛社會、經(jīng)濟、歷史背景深刻影響和交織作用下形成的歷史層積性。關(guān)注歷史遺產(chǎn)的關(guān)聯(lián)性和整體性,已逐步成為歷史遺產(chǎn)的重要步驟和內(nèi)容[7-8]。這既是國際歷史遺產(chǎn)保護的發(fā)展趨勢,也符合中國城鄉(xiāng)歷史人居環(huán)境的特性。從“關(guān)聯(lián)性”和“整體性”的角度審視歷史遺產(chǎn),就必須跳脫孤立的“點”,以系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的整體思維,去解構(gòu)歷史遺產(chǎn)在區(qū)域?qū)用娴奈幕臻g聯(lián)系[9]。本文從“整體性”和“關(guān)聯(lián)性”的視角出發(fā),試圖探討歷史遺產(chǎn)在區(qū)域結(jié)構(gòu)層面的空間聯(lián)系,并以區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的理論概念,系統(tǒng)解釋這種空間聯(lián)系背后的文化內(nèi)涵。

1 理論思考與現(xiàn)實問題

1.1 區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)概念的理論辨析

為闡明遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)在概念上與以往歷史遺產(chǎn)相關(guān)概念的關(guān)系,需要對幾個涉及歷史遺產(chǎn)及其環(huán)境的關(guān)鍵概念進行辨析。早在1931年《關(guān)于歷史性紀念物修復的雅典憲章》中就探討了歷史建筑及其周邊環(huán)境保護的問題。1962年的《關(guān)于保護景觀和遺址的風貌與特征》首次涉及“城市景觀”的概念,認為城市景觀與自然環(huán)境同樣值得保護,并強調(diào)了其美學意義。1972年《內(nèi)羅畢建議》提出的“歷史地區(qū)”概念,其包括了圍繞文物建筑的地區(qū)以及人類活動的周邊環(huán)境。文化景觀的概念,則是在1992年被世界遺產(chǎn)委員會采納,并被定義為:“文化景觀是自然與人類的共同作品,它表現(xiàn)出人文化的自然所顯示出來的一種文化性,也指人類為某種時間的需要有意識地利用自然、改造自然所創(chuàng)造的景象。”[10]1994年的《實施世界遺產(chǎn)公約操作指南》更進一步強調(diào)了文化景觀是人類與自然環(huán)境長期互動的平衡關(guān)系。美國學者蘇爾定義其為:“文化景觀是由特定的文化族群在自然景觀中創(chuàng)建的樣式, 文化是動因, 自然地域是載體,文化景觀則是呈現(xiàn)的結(jié)果。”[11]2005年《維也納備忘錄》之后,歷史性城鎮(zhèn)景觀的概念逐步被人們所接受,其超越了“歷史中心”或“整體”的概念,包括了文化和自然價值屬性在歷史層積中產(chǎn)生的城鎮(zhèn)區(qū)域,以及更廣泛的城鎮(zhèn)背景及地理環(huán)境,并應考慮歷史遺產(chǎn)的物質(zhì)形態(tài)、空間布局、自然特征和環(huán)境與社會、文化、經(jīng)濟價值的相互關(guān)聯(lián)性[12]。部分學者認為,歷史性城鎮(zhèn)景觀是一種歷史景觀的研究途徑和視角,側(cè)重于探討歷史遺產(chǎn)基于區(qū)域環(huán)境下的空間關(guān)聯(lián)性[8,13]。當然,也有學者將其認為是一種遺產(chǎn)品類[14]。近幾年來,很多學者開始強調(diào)建成遺產(chǎn)的概念(build heritage),其將歷史遺產(chǎn)所涉及的建筑遺產(chǎn)、城市遺產(chǎn)及其景觀都囊括到了一個范疇中,使不同類型的遺產(chǎn)所組成的復合環(huán)境成為相關(guān)研究領(lǐng)域所關(guān)注的核心問題[3,15]。不難看出,從本體走向整體,從整體走向區(qū)域全局,是歷史遺產(chǎn)保護思潮的重要發(fā)展趨勢。但我們又必須意識到,單純將觀察和保護的范圍擴大,并不代表歷史遺產(chǎn)文化內(nèi)涵得到真正意義上的延續(xù)和傳承。因此,厘清歷史遺產(chǎn)作為結(jié)構(gòu)整體,在廣泛的區(qū)域環(huán)境中建構(gòu)的文化關(guān)聯(lián)性,則至關(guān)重要。正如奧斯瓦爾德·斯賓格勒所說,大地景觀是文化生長繁衍的先決條件,通過歷史演進形成了人地之間親密的契合關(guān)系。強調(diào)以“歷史層積”的角度看待歷史遺產(chǎn)的動態(tài)變遷,重視遺產(chǎn)與其所在區(qū)域、自然、社會文化環(huán)境,以及城鄉(xiāng)空間的互動而產(chǎn)生的“關(guān)聯(lián)性”,有助于我們更加全面深刻地認識蘊含在各種空間與文化、空間與時間聯(lián)系中的文化價值內(nèi)涵[13]。這種文化內(nèi)涵可以解釋為特定文化空間體系在區(qū)域?qū)用姹憩F(xiàn)出的文化關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu),也可以理解為歷史遺產(chǎn)在區(qū)域中的物質(zhì)形態(tài)網(wǎng)絡(luò),由此可更為清晰地從歷時性和共識性兩個維度,深刻理解歷史遺產(chǎn)在區(qū)域演化過程中的文化本質(zhì),也能夠進一步明確其與城鄉(xiāng)空間發(fā)展之間的作用關(guān)系。

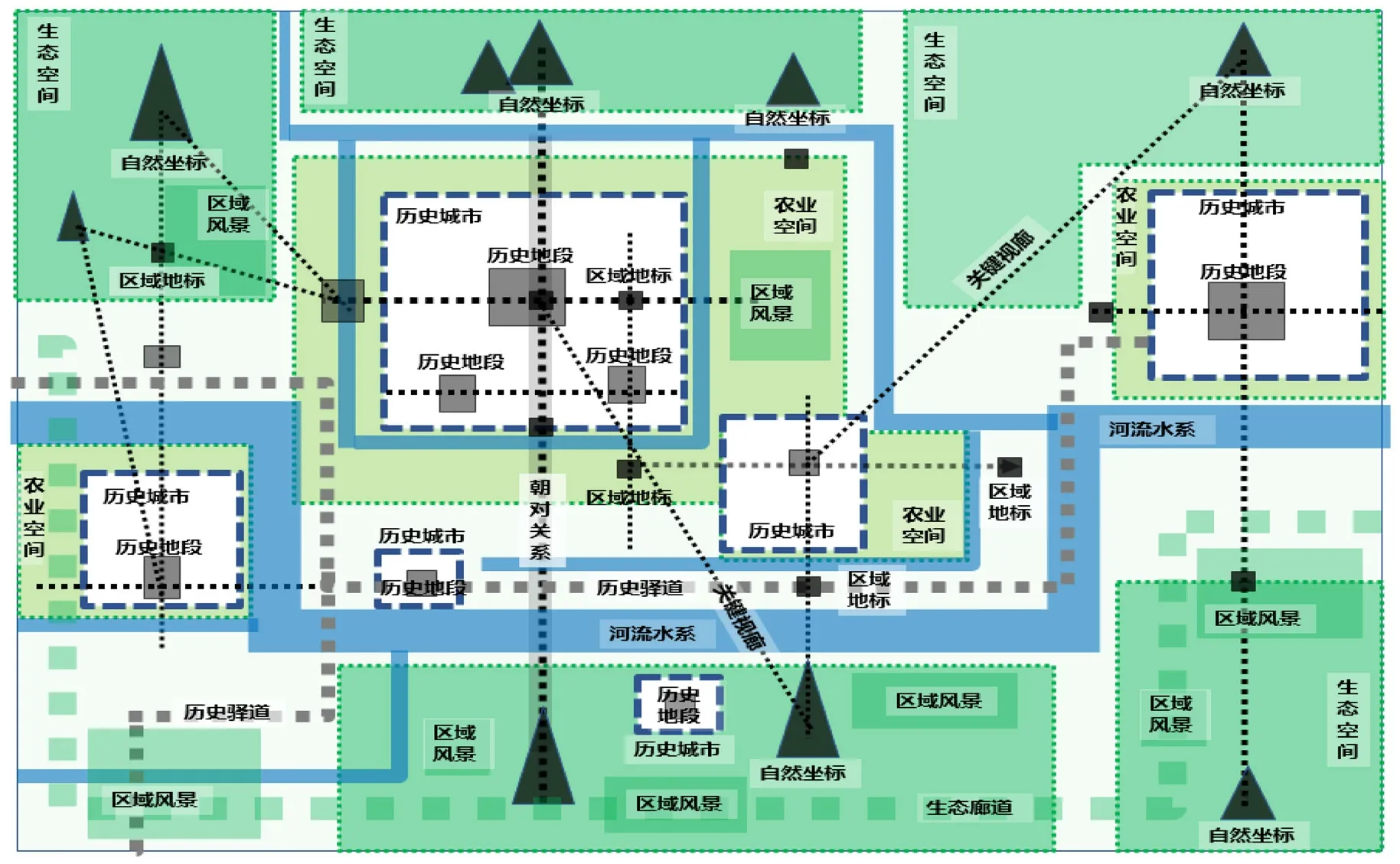

網(wǎng)絡(luò)是各類要素在特定媒介下相對復雜的組織關(guān)系,在物質(zhì)空間層面,則代表著各要素在特定范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)。就區(qū)域文化空間的整體性而言,區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是對區(qū)域文化空間關(guān)聯(lián)性的特征表述,是區(qū)域歷史文化物質(zhì)空間的結(jié)構(gòu)聯(lián)合體。城市作為區(qū)域最為重要的聚居空間,是建構(gòu)區(qū)域文化空間體系最為核心的物質(zhì)空間載體,對區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成起著決定性作用[16]。各城市在區(qū)域環(huán)境下緊密的功能聯(lián)系和文化交流,以及層級分明的治理體系,促使區(qū)域城鄉(xiāng)歷史人居空間勢必存在“網(wǎng)絡(luò)化”特征。這一方面是由于我國古代較為穩(wěn)定的歷史時期中,古人對于地區(qū)文化與空間體系的維系與強化;另一方面,“網(wǎng)絡(luò)化”特征也是城鄉(xiāng)空間在區(qū)域社會、經(jīng)濟、文化等多方面交融過程中所必然形成的現(xiàn)象。因此,以“網(wǎng)絡(luò)化”的空間視角,探討歷史遺產(chǎn)的“整體性”和“關(guān)聯(lián)性”,更切合我國傳統(tǒng)城鄉(xiāng)歷史人居環(huán)境的文化特性,這也是二者的共通性所在(圖1)。

圖1 歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)在區(qū)域文化空間格局下的結(jié)構(gòu)關(guān)系示意

1.2 區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)保護的現(xiàn)實困境

自20世紀80年代始,我國各級歷史遺產(chǎn)的保護工作取得了一定的成績,無論是制度體系還是相關(guān)研究工作[17],都有巨大進展。而近40年的城鎮(zhèn)化發(fā)展與城鄉(xiāng)空間蔓延,造成區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的“碎片化”“孤島化”問題也愈發(fā)嚴重,并造成了區(qū)域文化空間歷史信息完整性的破壞和文化景觀的衰敗。這一問題的主要原因包括兩個方面。其一,由于缺乏從城市史學、規(guī)劃史學到遺產(chǎn)保護學的連貫性認知,造成保護和相關(guān)研究工作無法站在對中國古代社會文化的基本認識的基礎(chǔ)上,從傳統(tǒng)文化觀念、價值體系和人居思想的角度展開保護的系統(tǒng)工作,致使自古即有的區(qū)域歷史空間的網(wǎng)絡(luò)特征無法在城市保護與建設(shè)中得到保護和延續(xù)。其二,雖然已有部分學者開始關(guān)注歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)保護的問題,但仍處于起步階段。時至今日,我們?nèi)晕创_立歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)保護的理論概念和方法體系。保護工作更多圍繞著歷史遺產(chǎn)本體而言,即使我們將遺產(chǎn)的概念擴大至街區(qū)、名城鎮(zhèn)村及其周邊環(huán)境,也仍然無法擺脫孤立審視一個個遺產(chǎn)片區(qū)本體的局限思維,更缺乏對歷史文化空間的區(qū)域認識。一些具有悠久歷史文化底蘊的城市、村鎮(zhèn),由于歷史遺存較少未能確定為歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村,從而缺少系統(tǒng)性的保護;一些具有重要意義的歷史空間,由于其遺址未能留存,造成此類關(guān)鍵場所無法被納入到保護體系中;大量具有區(qū)域文化空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性作用的關(guān)聯(lián)空間無法得到有效尊重和保護;還有一些歷史遺產(chǎn),由于無法認識到其在區(qū)域文化空間體系中的結(jié)構(gòu)作用,造成保護工作滯后,甚至遭到嚴重破壞。如何從結(jié)構(gòu)層面建構(gòu)區(qū)域文化空間格局的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),仍然是當下歷史遺產(chǎn)保護的重要趨勢和任務。這一方面需要學者從各個領(lǐng)域擴大研究視角,另一方面也需要針對我國不同地區(qū)開展歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的研究和保護工作。

2 區(qū)域遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的人居文化內(nèi)涵

如前所述,以網(wǎng)絡(luò)化的視角審視區(qū)域歷史遺產(chǎn)的“整體性”和“關(guān)聯(lián)性”能更為清晰地理解其背后蘊含的文化價值。事實上,正是由于古人對于區(qū)域城鄉(xiāng)空間整體性和關(guān)聯(lián)性的主動營造,從而形成了今天歷史遺產(chǎn)在區(qū)域?qū)用娲嬖诰W(wǎng)絡(luò)化的客觀現(xiàn)象。

2.1 歷史的歷時性和遺產(chǎn)的共識性

本文從區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和文化空間格局探討歷史遺產(chǎn)問題,試圖建構(gòu)一個從史學到保護學的系統(tǒng)連貫的思維方式。將當下的歷史遺產(chǎn)放置到歷史空間演進的整體過程中,去理解歷史遺產(chǎn)在歷史維度下的深層文化意義。歷史遺產(chǎn)是古人生產(chǎn)生活的空間實體,經(jīng)過了歷史演替和消損,其遺存現(xiàn)狀與昔日完整的歷史空間存在差異,呈現(xiàn)出“片段化”的特征。但就文化空間的整體性而言,區(qū)域的歷史環(huán)境仍然是一個整體,是百代經(jīng)營的人居空間。當我們認識到了歷史空間在區(qū)域?qū)用婢W(wǎng)絡(luò)化的結(jié)構(gòu)特征,也就不難理解歷史遺產(chǎn)在區(qū)域?qū)用嫠嬖诘木W(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性,因為這二者本就是時空演進過程中同一事物的不同狀態(tài)。從歷史的“歷時”到遺產(chǎn)的“共時”,本就是一個連貫的過程,我們記錄歷史也在創(chuàng)造歷史。

2.2 區(qū)域治理的“全局思維”:文化空間的網(wǎng)絡(luò)基底

在我國古代城鄉(xiāng)人居建設(shè)中,古人非常重視城鄉(xiāng)空間與自然地域之間的整體聯(lián)系,并擅長將這種聯(lián)系賦予特定的文化內(nèi)涵,以此建立區(qū)域內(nèi)各城鄉(xiāng)居民在文化認同上的共情,從而形成區(qū)域范圍內(nèi)城鄉(xiāng)文化景觀的連續(xù)性和整體性。同時,這些城鄉(xiāng)空間往往遵循著特定的規(guī)律,并形成了特有的城市景觀和山水文化,將自然環(huán)境的特征與優(yōu)勢,在區(qū)域?qū)用嬗幸庾R地表現(xiàn)出來[18]。如江漢平原“三郡如鼎足”的區(qū)域格局大勢;上黨盆地“千山萬壑,回互蹙沓,村煙野色,皆可攬挹”的區(qū)域圖景(圖2);再比如“聲援提挈,若網(wǎng)在綱”的成都平原及“天下首領(lǐng),要害之所”的隴原地區(qū)等,都體現(xiàn)了區(qū)域文化空間的全局思想[19]。這種全局性落實在具體地區(qū)中,則表現(xiàn)為各個層級高度關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)化特征,其既存在于城鄉(xiāng)聚落與區(qū)域自然山水環(huán)境中,也表現(xiàn)為城鄉(xiāng)聚落及各關(guān)鍵節(jié)點空間彼此的聯(lián)系上[20]。這種“全局思維”既映射了我國古代自上而下的空間治理思想,又包含了古人對區(qū)域大尺度格局的美學欣賞。在這個全局思維下的區(qū)域范疇中,所有關(guān)鍵性人工建設(shè)都會試圖尋找與區(qū)域自然山水中的重要坐標要素在空間上的聯(lián)系。這種跨城邑的大尺度關(guān)聯(lián),建構(gòu)了特定的區(qū)域環(huán)境下,各城鄉(xiāng)空間與自然格局的網(wǎng)絡(luò)基底。

圖2 上黨地區(qū)區(qū)域歷史空間格局

2.3 城市秩序的“合美離傷”:結(jié)構(gòu)整體性的維護與經(jīng)營

強調(diào)關(guān)鍵節(jié)點空間彼此在方位和形式上的整體性,是我國傳統(tǒng)城市人居空間營建的又一特色。當我們談及古都長安的“中軸對稱,東西相峙”,以及老北京城的“廠甸方城,軸線通達,壇廟崇嚴,格局規(guī)制”,以及一些地方城市“鼓樓居中屹立,祠廟分列建置”的城市格局秩序時[21],總是習慣地將其認為是古代城市營建的“禮制”思想。這種看法雖不能說有誤,但實則片面。事實上,追求方位上和形式上的整體性,是我國傳統(tǒng)城市人居營建的重要思想,是古人追求宏大空間格局和理想家園的文化理想。當城市出現(xiàn)因軍事防御、民生建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展的客觀需求,而不得不改造和擴建時,古人也會著力維護和經(jīng)營城市結(jié)構(gòu)的整體性,將每一次城市空間的增長都轉(zhuǎn)化為對城市空間秩序的延續(xù)和整合,并提出了“合之則美,離之則傷,豈可視為適然而闕焉”的人居思想[22]。如陜西榆林府(今榆林市)歷史上“三拓榆城”,就是基于原城市主軸線展開的,形成了圍繞鐘樓、鼓樓、凱歌樓、八鎮(zhèn)牌樓、文昌樓等城市地標為核心的空間序列。同時,山西省汾陽府(今汾陽市)修建關(guān)城以“完形勝”,秦州(今甘肅天水市)“五城互接,城以橋相連”的五連城等,都是在城市擴建和發(fā)展過程中,表現(xiàn)出了對城市整體結(jié)構(gòu)秩序“合美離傷”的維護意識。

2.4 “時空共情”與“人文美學”:多維關(guān)聯(lián)下的空間藝術(shù)

中國傳統(tǒng)文化中歷來有自己的古今觀,強調(diào)“與古為新”的思想,注重物質(zhì)空間背后的文化意涵[16],通過時空維度的共情作用,建立自己對城市人居環(huán)境的文化遐思。古代中國人對于歷史的尊重已成為潛移默化的一種情緒和習慣,任何具有關(guān)鍵文化意義的歷史要素,都會被其作為建立人文情感的實體。面對歷史遺跡,古人提出了“圣人之跡,莫不起敬”“感懷古跡,自闊心胸”[5],以及“對景而懷古”[23]等文化保護觀念,并把對空間的美學感受,借由山水要素,賦予強烈的人文化色彩。清代文人武蔚交在《重修酌泉山寺碑記》中寫道:“泉非酌,以酌名美泉也;酌泉非山,山以酌泉名,美泉及山也。山水之間有古寺,寺無名即以酌泉名,美泉及山因并及寺也。泉美矣!山美矣!寺美矣!”[24]這段記述,描述了山水環(huán)境、文化環(huán)境等不同類型要素彼此關(guān)聯(lián)后所展示出的“時空共情”和“人文美學”效果。

當我們將古人建構(gòu)城鄉(xiāng)空間的人居思維與當下歷史遺產(chǎn)放置于一體考慮時,可以發(fā)現(xiàn)二者之間天然的對應關(guān)系。遺產(chǎn)自身不是歷史,但卻是過去人類“活動事跡”的遺跡[25]。今天賞心悅目的歷史遺跡,恰恰就是古人的人居生活空間。從區(qū)域格局到城市結(jié)構(gòu),到人文與藝術(shù),再回到區(qū)域格局,各層級的歷史空間要素原本就是關(guān)聯(lián)的結(jié)構(gòu)整體。我們必須意識到,當下所看到的文保單位、歷史街區(qū)、名城、名鎮(zhèn)、名村以及大量被認定或未被認定的歷史遺產(chǎn),并不是彼此孤立的,其背后蘊含著一個網(wǎng)絡(luò)化的區(qū)域文化空間格局。

3 區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)保護的對策建議

建立對歷史遺產(chǎn)保護的區(qū)域結(jié)構(gòu)性思維,是當下歷史遺產(chǎn)保護理論研究與實踐工作的重要趨勢。雖然這并不意味著我們要試圖建構(gòu)或復原一個全局的區(qū)域歷史空間環(huán)境,但從區(qū)域的角度,形成對歷史遺產(chǎn)的結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)意識,從而對具有區(qū)域性歷史地位的遺產(chǎn)空間予以更為妥善的保護與利用,并促進歷史空間與現(xiàn)代空間的融合發(fā)展,則是有其現(xiàn)實意義的。在此基礎(chǔ)上,提出以下三點對策建議。

3.1 形成“區(qū)域全局”的保護視野

從歷史角度建立歷史遺產(chǎn)保護的山水觀念,以此建立各層級歷史遺產(chǎn)在廣袤的區(qū)域環(huán)境中的文化共同體。從結(jié)構(gòu)層面梳理山水要素與區(qū)域內(nèi)各城鄉(xiāng)聚落的空間聯(lián)系,從生態(tài)和文化景觀兩個層面,建構(gòu)對區(qū)域視角下歷史全局景觀的系統(tǒng)保護,進而建立區(qū)域文化空間體系,實現(xiàn)與生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間的融合[26-27]。擴大保護視野,將具有區(qū)域文化結(jié)構(gòu)意義的歷史空間納入到保護體系中,并強調(diào)關(guān)聯(lián)空間的共同保護。這其中,既包括區(qū)域范圍內(nèi)重要的遺產(chǎn)廊道,也包括建構(gòu)人工空間與自然山水空間關(guān)聯(lián)性的視廊及軸線,以及區(qū)域內(nèi)關(guān)鍵的山水坐標等。

3.2 關(guān)鍵歷史地段的非復原性重現(xiàn)與標識

清代僧人了璞曾在《北固山多景樓記》中說:“多景樓,米公所謂天下江山第一樓也,廢且百年,懷古者往往求遺址于荒榛灌莽之間,徘徊累嘆,一若樓之不存,景亦因而失其舊者,公能從而復之,是則茲山之幸也。”[28]了璞在這此文中記述了鎮(zhèn)江多景樓的重建過程,闡述了“樓存景存,樓失景失”的保護觀念,強調(diào)了對歷史環(huán)境整體傳承與保護的思路。因此,在基于特殊文化景觀與歷史情感需求的前提下,可適度采取對歷史空間的非復原性重現(xiàn),并對具有區(qū)域網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)意義的關(guān)鍵空間節(jié)點進行標識,從而優(yōu)化區(qū)域歷史遺產(chǎn)空間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系,實現(xiàn)對區(qū)域歷史遺產(chǎn)“整體性”和“關(guān)聯(lián)性”的保護。

3.3 多元配合與分層主導的保護體系構(gòu)建

單依賴各級保護規(guī)劃,很難完整保護傳統(tǒng)城鄉(xiāng)空間與自然山水環(huán)境復雜的景觀聯(lián)系,更不能適應區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)文化空間體系構(gòu)建的整體要求[26]。要建立區(qū)域?qū)蛹墯v史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)保護,以及區(qū)域文化空間格局體系的整體構(gòu)建,必須實現(xiàn)各級、各類相關(guān)規(guī)劃的多元配合和分層主導。在省域?qū)用婷鞔_不同區(qū)域的地理環(huán)境特征和歷史文化格局的主體結(jié)構(gòu)[29],各縣市層面在延續(xù)總體原則的基礎(chǔ)上,提出針對性方案和管控要求,在具體保護與建設(shè)工作中落實上位規(guī)劃要求。在此過程中,不同類別、不同層級的相關(guān)規(guī)劃工作,都有責任和義務參與到區(qū)域遺產(chǎn)保護的工作中。單靠保護規(guī)劃,很難做到區(qū)域?qū)蛹壍恼吓c文化格局的構(gòu)建。因此,改變認知,以人居整體性思維,將歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)納入到區(qū)域城鄉(xiāng)空間的發(fā)展中,使區(qū)域文化空間的構(gòu)建作為國土空間保護與發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

4 結(jié)語

2020年1月,自然資源部辦公廳出臺的《省級國土空間規(guī)劃編制指南》(試行)明確指出:“構(gòu)建歷史文化與自然景觀網(wǎng)絡(luò),統(tǒng)一納入省級國土空間規(guī)劃。”其所闡述的歷史文化與自然景觀網(wǎng)絡(luò),即是區(qū)域歷史遺產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的核心內(nèi)容。2020年9月,自然資源部辦公廳出臺的《市級國土空間總體規(guī)劃編制指南》(試行)亦指出:“保護歷史性城市景觀和文化景觀,針對歷史文化和自然景觀資源富集、空間分布集中的區(qū)域和走廊,明確整體保護和活化利用的空間要求。提出全域山水人文格局和空間形態(tài)引導和管控原則。”這進一步說明,對于歷史環(huán)境的保護,不是單純的本體保存,更是歷史要素與城鄉(xiāng)空間的有機整合,以及區(qū)域文化空間格局的構(gòu)建。城鄉(xiāng)發(fā)展與歷史傳承并非是對抗的,歷史的保護也并非是孤立的。每一個時代我們對于區(qū)域人居空間的營造,都是對文化的延續(xù)過程、區(qū)域自然環(huán)境美的發(fā)現(xiàn)過程,以及文化空間格局的再創(chuàng)作過程[22]。