加拿大K-12學(xué)校開展“實(shí)地化教育”的考察與分析——以不列顛哥倫比亞省為例

王樂,孫瑞芳

(1.陜西師范大學(xué)教育學(xué)部,陜西西安 710062;2.華中師范大學(xué)教育學(xué)院,湖北武漢 430079)

一、引言

實(shí)地化教育(place-based education,也有學(xué)者將其譯為“在地化教育”)是一種文化回應(yīng)型的“教學(xué)生態(tài)”,強(qiáng)調(diào)教育的“扎根性”和“向土性”,鼓勵(lì)將教學(xué)與“我們”周圍的世界聯(lián)系起來,讓學(xué)生沉浸在地方化的遺產(chǎn)、文化、風(fēng)景、機(jī)會(huì)和經(jīng)驗(yàn)當(dāng)中,激發(fā)其對(duì)地方環(huán)境和文化的探索與欣賞。[1]它不僅是一種教學(xué)方法,還是教學(xué)理念[2]、教學(xué)思維[3],甚至呈現(xiàn)出課程形象。實(shí)地化教育依賴實(shí)踐的批判和反思[4],指向?qū)嵺`的“常識(shí)”重構(gòu)和需求滿足。它在教學(xué)生活和社區(qū)生活的自然發(fā)生過程中,同教學(xué)實(shí)踐保持著天然的親和力,在過程中被定義、闡釋和呈現(xiàn)。然而,實(shí)地化教育與傳統(tǒng)教學(xué)不同,它反對(duì)對(duì)學(xué)生不確定性、敏感性和未完成性的忽視,以及千篇一律的知識(shí)灌輸,而是采用一種在其他地方不會(huì)發(fā)生的方式將學(xué)生與場(chǎng)地聯(lián)系起來。[5]因此,“可操作性”的“實(shí)踐理性”在轉(zhuǎn)化為“可以操作”的“實(shí)踐行動(dòng)”過程中,并未像形式上呈現(xiàn)得如此“自然”。為了適應(yīng)場(chǎng)地的復(fù)雜、多變、充盈、開放,實(shí)地化教育的實(shí)施需要精妙的構(gòu)思、周密的計(jì)劃、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)和堅(jiān)定的執(zhí)行。換言之,如果要洞悉實(shí)地化教育的實(shí)施結(jié)構(gòu),只有扎根真實(shí)的教學(xué)場(chǎng)境,在具體的教學(xué)事件中將其敘述出來。那么,案例分析無疑是最好的敘述方式。

實(shí)地化教育于20世紀(jì)90年代以“清晰的”[6]身份出現(xiàn)在加拿大、美國、英國、澳大利亞等西方國家的“課堂”。經(jīng)過近30年的發(fā)展,加拿大作為最早在K-12學(xué)校推行實(shí)地化教育的國家之一,已經(jīng)構(gòu)建出相對(duì)成熟的實(shí)施框架和教學(xué)體系,而且越來越多的大中小學(xué)將其納入學(xué)校課程,并取得巨大成功。[7]因此,本文嘗試以不列顛哥倫比亞省為例,通過考察和分析具體案例,揭示加拿大K-12學(xué)校開展實(shí)地化教育的現(xiàn)狀,從而深度透析其實(shí)施邏輯、結(jié)構(gòu)和理念。

二、研究方法

案例研究是一種扎根現(xiàn)實(shí)情境,通過收集多種資源和證據(jù),深度調(diào)查當(dāng)下現(xiàn)象的經(jīng)驗(yàn)主義研究方法。[8]根據(jù)研究目的和性質(zhì),羅伯特·殷(Robert K.Yin)將案例研究分為探索型(exploratory)、解釋型(explanatory)和描述型(descriptive)三類。[9]探索型案例研究偏重“是什么”(what),旨在探索未來研究的假設(shè)和主題;解釋型案例研究強(qiáng)調(diào)“怎么樣”(how)和“為什么”(why),致力于解釋現(xiàn)象中的因果關(guān)系;描述型案例研究則專注“有界系統(tǒng)”(bounded system)[10]的客觀深描。本文主要采用描述型案例分析,即聚焦情境(加拿大K-12學(xué)校)中現(xiàn)象(實(shí)地化教育實(shí)施)的完整剖析。所以,本研究不是以問題,而是以事實(shí)呈現(xiàn)為導(dǎo)向的,研究的“核心問題”是“加拿大K-12學(xué)校如何開展實(shí)地化教育”。

當(dāng)前,案例研究面臨的最大爭(zhēng)議是如何/是否需要保證其“代表性”(representativity)或“概括性”(generalization)。麥克·巴頓(Michael Patton)、弗里德里克·艾里克森(Frederick Erickson)、沙蘭·梅里安(Sharan B.Merriam)等都堅(jiān)持案例研究無須或無法概括化。[11]本特·菲利普杰格(Bent Flyvbjerg)則認(rèn)為,案例研究不能概括世界運(yùn)行的規(guī)律是對(duì)社會(huì)科學(xué)的誤解。[12]概括化在某種意義上并非基于數(shù)據(jù),而是基于分析。分析性概括化(analytic generalization)是在理論概念和原則的相關(guān)性上,超越原始案例而適用于其他環(huán)境的邏輯。[13]它不僅豐富了抽象理論的構(gòu)建,而且能夠指導(dǎo)其他具體事宜。[14]本文正是基于分析的邏輯(發(fā)生過程)承認(rèn)和保證案例的代表性。另外,案例遴選自不列顛哥倫比亞省“環(huán)境保護(hù)信托基金教育項(xiàng)目”(HCTF Education)①文中案例全部來源于“環(huán)境保護(hù)信托基金教育項(xiàng)目”官方網(wǎng)站的公開資料(https://www.hctfeduchctfe.ca)。,其中實(shí)地化教育課程向省內(nèi)和省外所有K-12學(xué)校開放,具有較高的普及性。這也在一定程度上澄清了概括化的顧慮。

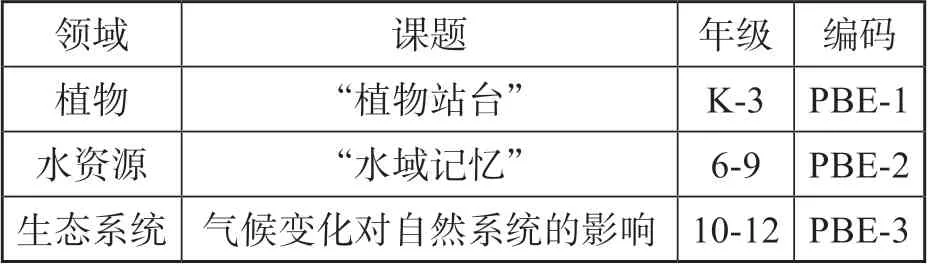

根據(jù)分析單位(unit)的數(shù)量,案例研究可以分為個(gè)案研究(single-case study)和多案例研究(multiple-case study)。本文主要采用后者,選擇三個(gè)實(shí)地化教育案例進(jìn)行綜合分析。殷認(rèn)為,多案例研究應(yīng)當(dāng)遵循“可復(fù)制性”(replication)標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)案例的選擇都要謹(jǐn)慎,以保證它們預(yù)測(cè)相同的結(jié)論或者符合預(yù)期的相反結(jié)論。[15]根據(jù)主題的多樣性、對(duì)象的包容性和邏輯的同質(zhì)性,研究分別選擇“植物”“水資源”和“生態(tài)系統(tǒng)”三個(gè)領(lǐng)域,以及K-3、6-9和10-12三個(gè)年級(jí)段,以期滿足“可復(fù)制性”的條件。在此基礎(chǔ)上,研究分別對(duì)三個(gè)案例進(jìn)行編碼(見表1)。

表1 研究編碼

三、結(jié)果分析

大衛(wèi)·索貝爾(David Sobel)認(rèn)為,實(shí)地化教育的實(shí)質(zhì)是場(chǎng)地意識(shí)的生產(chǎn)過程[16],它的本質(zhì)和功能是在過程中自我顯現(xiàn)的。因此,基于過程邏輯的結(jié)構(gòu)分析應(yīng)當(dāng)成為深描實(shí)地化教育實(shí)施的首要選擇。

(一)實(shí)地化教育的目標(biāo)

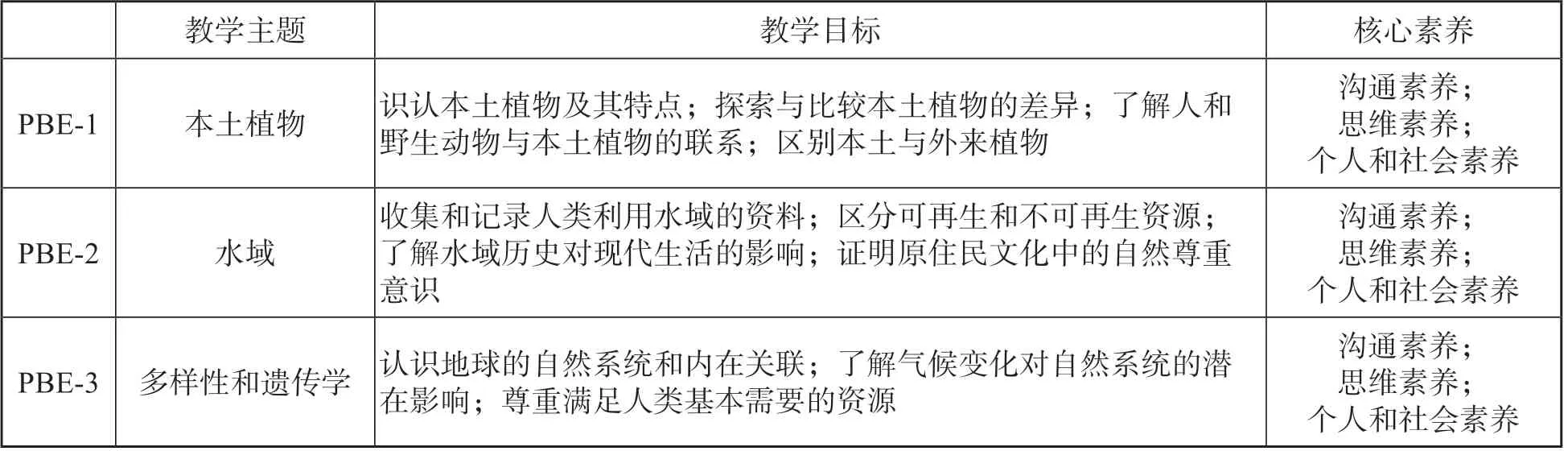

“實(shí)地化學(xué)習(xí)和社區(qū)參與中心”(Center for Place-based Learning and Community Engagement)將實(shí)地化教育的目標(biāo)總結(jié)為學(xué)生學(xué)業(yè)成就、社區(qū)活力與生態(tài)完整性三個(gè)維度[17],具體包括公共生活、自然環(huán)境、文化模式和傳統(tǒng)、學(xué)業(yè)水平等方面。這與案例的分析結(jié)果保持一致,后者主要表現(xiàn)為學(xué)業(yè)成就的成功者、本土文化的知情者和公共事務(wù)的參與者三種“成人”訴求(見表2)。

表2 實(shí)地化教育目標(biāo)的案例分析

首先,學(xué)業(yè)成功是教學(xué)的首要任務(wù),索貝爾、格里高利·史密斯(Gregory A.Smith)、辛西婭·里索(Cynthia Resor)等學(xué)者都提出實(shí)地化教育可以有效提高學(xué)生的學(xué)業(yè)水平。但是,學(xué)業(yè)成功不是新自由主義視角下數(shù)據(jù)化和工具化的定義,而是多維度、動(dòng)態(tài)性以及不確定的理解。成功是由過程而非結(jié)果解釋的,是由成長(zhǎng)(grow-upness)而非標(biāo)準(zhǔn)衡量的。正如格特·比斯塔(Gert Biesta)所說:“這是無法也無須預(yù)設(shè)的”[18],如PBE-1中本土植物保護(hù)的能力、PBE-2中水域文化傳承的責(zé)任和PBE-3中自然生態(tài)尊重的態(tài)度。此外,學(xué)業(yè)成功是具有主體意愿和自動(dòng)化屬性的自我成功,它不是被他者定義的,而是在本土植物識(shí)認(rèn)、原住民文化了解和自然系統(tǒng)探索中自我期待的。

其次,實(shí)地化教育將學(xué)習(xí)根植社區(qū)情境,指向本土文化理解,培養(yǎng)具有本真底色的本土知情者。史密斯說:“實(shí)地化教育的根本價(jià)值在于深化孩子與生存場(chǎng)域的聯(lián)系。”[19]植物、水域、生態(tài)系統(tǒng)等構(gòu)成了人們生存的特殊場(chǎng)地,同時(shí)形塑著人類“屬地”的生產(chǎn)生活方式、文化身份和價(jià)值觀念,所以走近本土的植物、水域和生態(tài)系統(tǒng),即尋找“本土身份”的過程。若要知道“我是誰”,首先要知道“我來自哪里”“哪些因素造就了現(xiàn)在的我”,而這些答案只有場(chǎng)地可以提供。當(dāng)學(xué)生與場(chǎng)地建立信任關(guān)系,并在其中重新找到“失落的”歸屬感[20],他們也將實(shí)現(xiàn)本土文化繼承者的身份轉(zhuǎn)換。

最后,公共事務(wù)參與是大衛(wèi)·格林伍德(David A.Gruenewald)所說的“意識(shí)化”,即“再扎根化”和“去殖民化”[21]意義上的地方政治管理和批判。“再扎根化”強(qiáng)調(diào)滋養(yǎng)和保護(hù)生態(tài)系統(tǒng),促進(jìn)人與環(huán)境和諧共生,鼓勵(lì)學(xué)生參與公共環(huán)境維護(hù),并在地方生態(tài)系統(tǒng)中找尋歸屬感和責(zé)任感。索貝爾認(rèn)為:“它最大的價(jià)值在于孩子能與自然世界建立親密關(guān)系,在治愈她的傷病之前,學(xué)會(huì)愛她。”[22]“去殖民化”著力實(shí)現(xiàn)社會(huì)公平和正義,通過重組責(zé)任與民主的話語表達(dá),培養(yǎng)扎根地方的“主動(dòng)奉獻(xiàn)型公民”,如反思原住民群體的弱勢(shì)地位。由此可見,實(shí)地化教育是一種更加激進(jìn)的公民教育,希冀教師和學(xué)生成為“變革型知識(shí)分子”和文化工作者。[23]

此外,不列顛哥倫比亞省K-12學(xué)校課程“核心素養(yǎng)”包括溝通素養(yǎng)、思維素養(yǎng)、個(gè)人和社會(huì)素養(yǎng)三個(gè)方面。其中,溝通素養(yǎng)包括信息交流和合作學(xué)習(xí);思維素養(yǎng)包括創(chuàng)造型思維和批判反思型思維;個(gè)人和社會(huì)素養(yǎng)包括個(gè)人意識(shí)與責(zé)任、積極的自我認(rèn)同與文化認(rèn)同以及社會(huì)意識(shí)與責(zé)任。由此可見,核心素養(yǎng)與實(shí)地化教育目標(biāo)相互統(tǒng)一,雖不是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,但內(nèi)在價(jià)值保持一致,如水域文化傳承對(duì)自我認(rèn)同和文化認(rèn)同的表征、生態(tài)環(huán)境治理對(duì)個(gè)人和社會(huì)責(zé)任的彰顯等。另外,核心素養(yǎng)的教育融入是整體性的,而非將其結(jié)構(gòu)化析出某個(gè)或某幾個(gè)素養(yǎng)分配到課堂,所有案例都觀照了三大核心素養(yǎng)。所以,實(shí)地化教育最大的特色或優(yōu)勢(shì),在于它采用一種“敘事”的形式將學(xué)生放入“場(chǎng)地情境”,在重讀或解構(gòu)“常識(shí)”的過程中嵌入核心素養(yǎng)。

(二)實(shí)地化教育的內(nèi)容

實(shí)地化教育內(nèi)容相對(duì)龐雜,其主題涵蓋不同領(lǐng)域、學(xué)科和范疇。索貝爾認(rèn)為,實(shí)地化教育課程始于“對(duì)熟悉之物的共情”和“對(duì)家鄉(xiāng)的探索”,繼而作用于社會(huì)行動(dòng)和“再扎根化”。它們是兒童眼中意義世界的鏡像,從家庭和學(xué)校達(dá)至鄰里、社區(qū),甚至更遠(yuǎn)。[24]在由近及遠(yuǎn)的邏輯中,實(shí)地化教育內(nèi)容表現(xiàn)出本土化(indigenous)、經(jīng)驗(yàn)化和綜合化三類特征。

首先,“本土化”是“實(shí)地化”的深層語義。因?yàn)榻虒W(xué)在地緣上的空間意義只能以本土的形式實(shí)現(xiàn),所以它是對(duì)生存場(chǎng)域的扎根,是以社區(qū)為中心的“街坊鄰里”。日常生活中的一切事物、歷史、文化等都是潛在的課程資源,是師生接觸、理解和重構(gòu)地方生活的一手資料。斯科特·伍丁格(Scott D.Wurdinger)和朱麗葉·卡爾森(Julie Carlson)將之稱為“一種從他方到本土的教育轉(zhuǎn)向所產(chǎn)生的近身資源”[25]。所謂“近身”是對(duì)個(gè)人生活的接近和關(guān)聯(lián),教學(xué)內(nèi)容是直接或間接觀照個(gè)人的“熟悉之物”。它是以全新姿態(tài)出場(chǎng),讓學(xué)生能夠?qū)⒆晕彝ㄟ^“再敘述”的形式帶入其中,并賦予“常識(shí)”不同且深刻的理解。

其次,經(jīng)驗(yàn)化是實(shí)踐意義上的主體經(jīng)驗(yàn)關(guān)涉,包括真實(shí)實(shí)踐和主體關(guān)聯(lián)兩層含義。其一,實(shí)地化教育內(nèi)容是場(chǎng)地中實(shí)物和實(shí)事的直觀表達(dá)與呈現(xiàn),抑或說是破除教學(xué)鏡像的生活。與課堂中的“虛擬實(shí)踐”不同,它是由植物、水域、生態(tài)等客觀世界構(gòu)成的可以碰觸的真實(shí)情境。索貝爾詩意地將其描述為“蒲公英和其他草本植物的美麗圖像”[26]。其二,教學(xué)的“美麗圖像”是基于主體經(jīng)驗(yàn)的個(gè)性化繪制。它可以是基于先前經(jīng)驗(yàn)的主動(dòng)創(chuàng)作,如花草與本土植物等,也可以是教師為激活而作的經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)備,如知識(shí)導(dǎo)讀等。無論如何,它都是在外部世界(實(shí)踐經(jīng)驗(yàn))和內(nèi)部世界(主體經(jīng)驗(yàn))的對(duì)話中生長(zhǎng)出的“最近發(fā)展區(qū)”。

最后,綜合化是本土化和經(jīng)驗(yàn)化的衍生特征。在場(chǎng)地的開放空間中,實(shí)地化教育無法割離某一主題與系統(tǒng)的關(guān)系,它是一種廣泛和全納的潮流[27],其教學(xué)內(nèi)容覆蓋歷史、民間文化、社會(huì)問題、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)等各個(gè)方面。格林伍德認(rèn)為,實(shí)地化教育的課程框架是動(dòng)態(tài)的、全域的,包括擴(kuò)大認(rèn)知與經(jīng)驗(yàn)的范圍和機(jī)會(huì)、審視文化與場(chǎng)地之間的關(guān)系、理解空間嵌入意識(shí)形態(tài)與再生產(chǎn)權(quán)力關(guān)系的機(jī)制、欣賞邊緣群體的生命多樣性、保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)及參與場(chǎng)地生產(chǎn)過程等。[28]所以,它在教學(xué)中又表現(xiàn)為多學(xué)科或跨學(xué)科性,[29]抑或說,它不存在或受限于學(xué)科身份和邊界,這一點(diǎn)可在案例中得到證實(shí)(見表3)。甚至,單一學(xué)科對(duì)它的理解也表現(xiàn)出綜合性,不列顛哥倫比亞省科學(xué)課程就要求學(xué)生掌握生存場(chǎng)域的“實(shí)地化”知識(shí)和文化,尊重社區(qū)、自然和生態(tài)系統(tǒng)。

表3 實(shí)地化教育內(nèi)容的案例分析

(三)實(shí)地化教育的方法

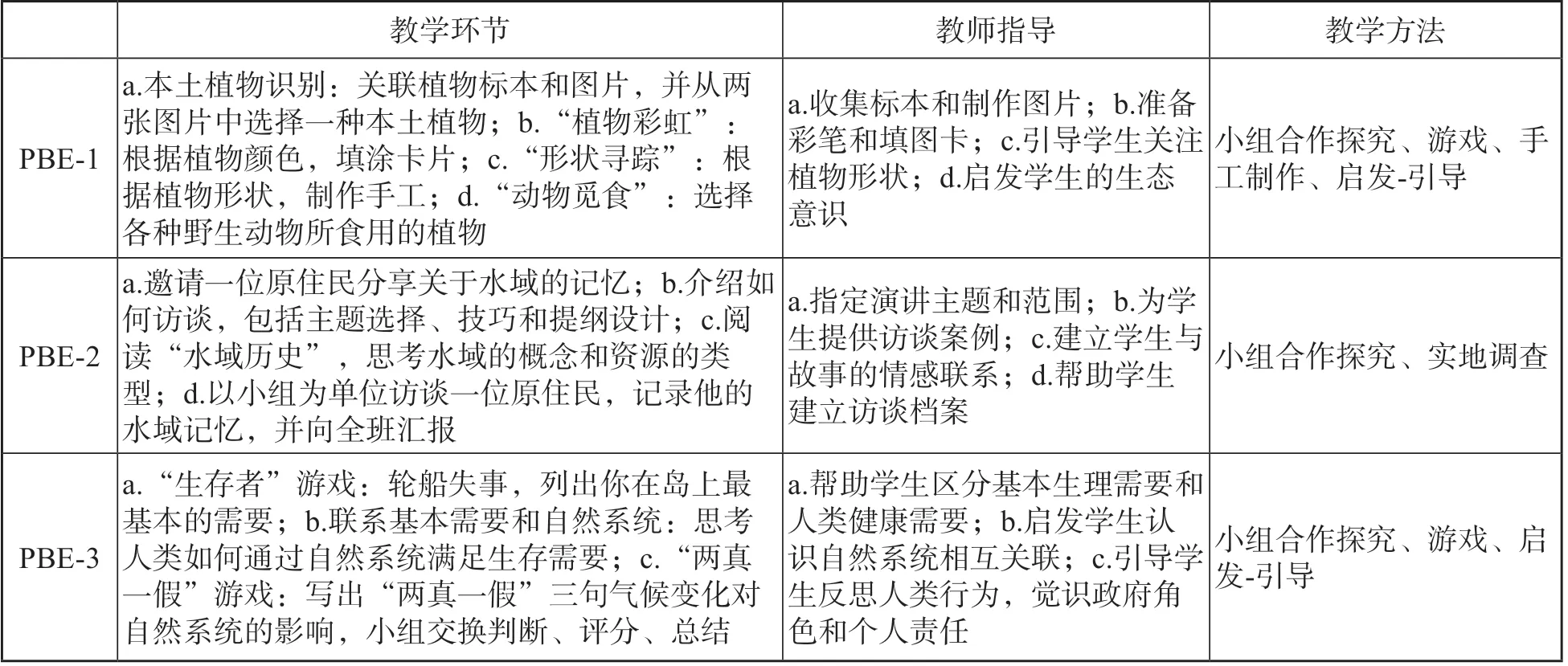

實(shí)地化教育將學(xué)生與場(chǎng)地聯(lián)系起來的“與眾不同”的方法,可稱為“以問題為驅(qū)動(dòng)的社區(qū)參與”。其隱含著三項(xiàng)核心要求:以問題為驅(qū)動(dòng),以社區(qū)為情境,以自主構(gòu)建為形式(見表4)。

表4 實(shí)地化教育方法的案例分析

以問題為驅(qū)動(dòng)實(shí)質(zhì)上是賦予“常識(shí)”新的理解和解讀方式,引導(dǎo)學(xué)生思考看似簡(jiǎn)單的問題,挑戰(zhàn)思維的慣性和限度,如身邊哪些是本土植物、水域是否形塑人的文化、氣候如何影響自然系統(tǒng)等。這也是一種“再敘事”的方法,讓學(xué)生創(chuàng)造性地講述家鄉(xiāng)或者對(duì)故事進(jìn)行再創(chuàng)作,在將自然和文化融入場(chǎng)地的過程中發(fā)現(xiàn)“常識(shí)”的反常現(xiàn)象。這也是為什么三個(gè)案例都以問題開始,以反思牽動(dòng),以追問推進(jìn)。

以社區(qū)為情境與公共事務(wù)參與者的教學(xué)目標(biāo)相統(tǒng)一,要求教學(xué)積極參與社區(qū)公共生活。它構(gòu)建了以“社區(qū)環(huán)境+本土生活”為脈絡(luò)的教學(xué)框架,鼓勵(lì)學(xué)生走出教室,走進(jìn)社區(qū),采用保羅·弗萊雷(Poulo Freire)的“意識(shí)化”分析模式(認(rèn)識(shí)社會(huì)矛盾、政治矛盾和經(jīng)濟(jì)矛盾,反抗受壓迫現(xiàn)實(shí)),識(shí)別和表達(dá)社會(huì)的不正義、不平等以及被壓迫的“秘密”。[30]這些“秘密”具有強(qiáng)烈的“反政治性”。遺憾的是,已有案例并未表現(xiàn)出格林伍德所推崇的“政治性批判立場(chǎng)”,更多的是人類立場(chǎng)的自我批判。

以自主構(gòu)建為形式是闡釋學(xué)意義上“我”對(duì)“世界”的建構(gòu),也是學(xué)生學(xué)習(xí)的自我探究。學(xué)生或團(tuán)隊(duì)在教師的輔助下,基于自身特點(diǎn)、需要和興趣設(shè)計(jì)個(gè)性化的學(xué)習(xí)方案,采用適合自己的學(xué)習(xí)節(jié)奏,主動(dòng)探究具有“自我解釋意義”的主題。其實(shí)質(zhì)是對(duì)學(xué)生“話語權(quán)和選擇權(quán)”的賦值。[31]在案例中,學(xué)生通過“植物彩虹”“形狀尋蹤”“生存者”等活動(dòng),解釋外部世界及其與自我的關(guān)系即屬此類。

以問題為驅(qū)動(dòng)的社區(qū)參與是以實(shí)踐活動(dòng)為主的多種方法的綜合,包括小組合作探究、游戲、實(shí)地調(diào)查、手工制作等。在此過程中,教學(xué)主題被分解為多項(xiàng)具體任務(wù),這些方法會(huì)以不同形式交替出現(xiàn)在各項(xiàng)任務(wù)中,從而拓展和深化對(duì)主題的理解。此外,從教師的角色來看,他們主要是活動(dòng)的輔導(dǎo)者和旁觀者,學(xué)生占據(jù)“舞臺(tái)”的核心位置。他們不專注測(cè)試能力訓(xùn)練,而強(qiáng)調(diào)現(xiàn)實(shí)調(diào)查與問題解決中所獲得的理解和知識(shí)[32],以及教學(xué)流程的設(shè)計(jì)和引導(dǎo)。所以,師生是一種“團(tuán)隊(duì)式合作”關(guān)系,而非“領(lǐng)導(dǎo)與職員”的關(guān)系。[33]

(四)實(shí)地化教育的評(píng)價(jià)

教育評(píng)價(jià)是根據(jù)教育目標(biāo)對(duì)教育實(shí)施過程和結(jié)果的價(jià)值判斷。從發(fā)生邏輯上看,它一般包括“評(píng)什么”“如何評(píng)”“評(píng)得如何”三個(gè)環(huán)節(jié)。由于本文只專注實(shí)施過程,所以下文將嘗試在案例中尋找前兩個(gè)問題的答案。

“評(píng)什么”是與實(shí)地化教育的三類目標(biāo)相一致的,包括學(xué)業(yè)成就表現(xiàn)、本土文化理解和公共事務(wù)參與。兩者的關(guān)聯(lián)在一定程度上說明教學(xué)評(píng)價(jià)是越過“中介因素”直接指向人的,是對(duì)學(xué)生與世界互動(dòng)過程和意義的觀測(cè)。索貝爾也指出:“我們不為學(xué)生的明天作準(zhǔn)備,而為解決今天的問題。”[34]可見,實(shí)地化教育的評(píng)價(jià)對(duì)象是人的成長(zhǎng),評(píng)價(jià)內(nèi)容是人對(duì)世界的理解、改造和情感。理解世界是一種超越認(rèn)知的“意識(shí)化”行為,弗萊雷將其概括為批判的和概念化的,即基于“沉思”構(gòu)建的個(gè)人“圖景”。改造世界是對(duì)漢娜·阿倫特(Hannah Arendt)所說的“技藝”的要求,使學(xué)生具備創(chuàng)造性地發(fā)現(xiàn)、參與和解決隱藏在“常識(shí)”背后問題的能力。情感泛指主體對(duì)人類世界與自然世界的愛和責(zé)任,是人與世界互動(dòng)過程中所保持的積極態(tài)度,包括身份認(rèn)同、文化尊重、生命關(guān)懷等。所以,索貝爾將其稱為“由愛出發(fā)的浪漫教育學(xué)”[35]。

“如何評(píng)”是基于“扎根”理念和“場(chǎng)地”邏輯的多元化與動(dòng)態(tài)性設(shè)計(jì)。它利用“扎根場(chǎng)地”的優(yōu)勢(shì)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)評(píng)價(jià)方式的工具化、功利化和程式化,擺脫以“測(cè)試”“分?jǐn)?shù)”等為關(guān)鍵詞的單一標(biāo)準(zhǔn)和模式,大膽創(chuàng)新和豐富評(píng)價(jià)方式,將社區(qū)參與、環(huán)境管理、本土知識(shí)、他者倫理等統(tǒng)一納入考核體系。在此過程中,以活動(dòng)為特色的個(gè)性化考評(píng)方式開始頻繁出現(xiàn),其不再囿于已有的常規(guī)評(píng)價(jià)模式,甚至教師的創(chuàng)造性和想象力也被充分激發(fā)。而且,同一教學(xué)單元可以采納的評(píng)價(jià)方式也更加多樣,不同類型的評(píng)價(jià)也能夠作用于相同的對(duì)象和行為,這就使呈現(xiàn)出的結(jié)果相對(duì)飽滿和準(zhǔn)確。此外,三個(gè)案例都是以過程性評(píng)價(jià)為主,突出對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)狀態(tài)的質(zhì)性深描,強(qiáng)調(diào)語言或文字勾勒的生命質(zhì)感。然而,教學(xué)目標(biāo)預(yù)設(shè)的“自我期待”并未在教學(xué)評(píng)價(jià)中體現(xiàn),它依然是以“教師期待”的立場(chǎng)觀察學(xué)生表現(xiàn)。

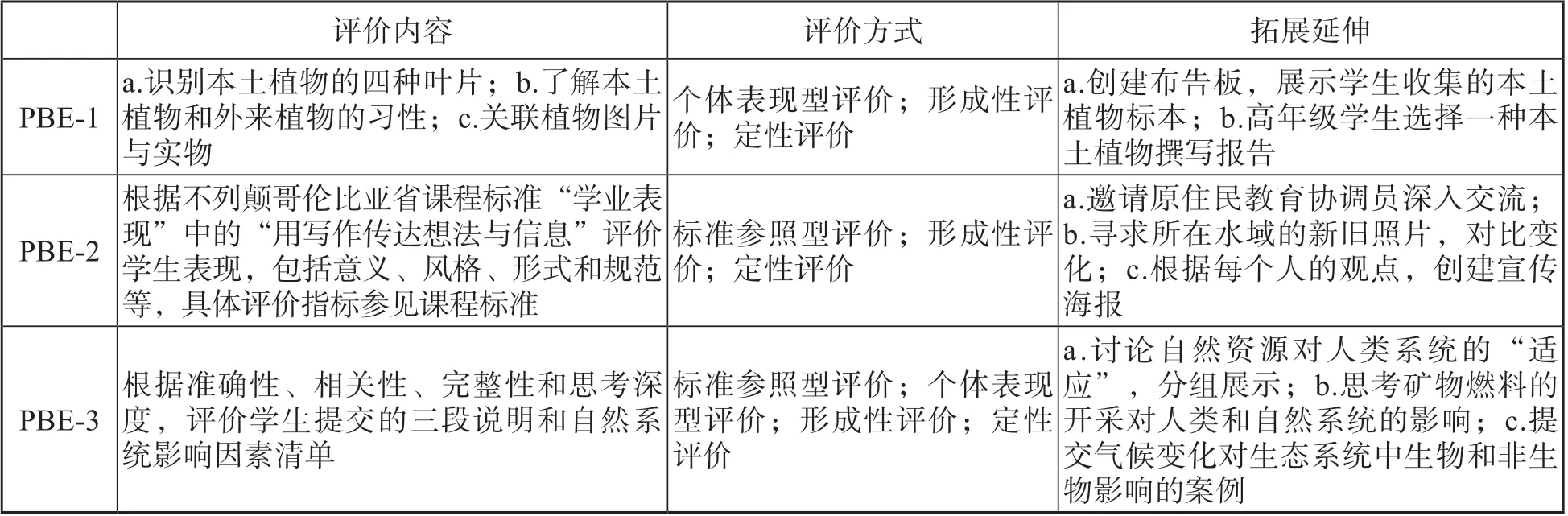

拓展延伸是教學(xué)評(píng)價(jià)的課后形式,具有持續(xù)教學(xué)影響和考核教學(xué)效果的雙重作用。通過表5可見,它繼續(xù)保留了“實(shí)地化”的特點(diǎn),將“課堂中”的活動(dòng)、制作、合作、展示等延續(xù)到“課堂外”,而且其發(fā)生邏輯不是傳統(tǒng)作業(yè)式的重復(fù)強(qiáng)化,而是一以貫之的重新設(shè)計(jì),每項(xiàng)作業(yè)都是全新的任務(wù)。它在內(nèi)容和形式上真正破除了“課堂”的壁壘。

表5 實(shí)地化教育評(píng)價(jià)的案例分析

四、結(jié)論

(一)實(shí)地化教育的取向與特征

通過案例分析可見,加拿大K-12學(xué)校實(shí)地化教育的實(shí)施,表現(xiàn)出強(qiáng)烈的“在地化”特征,而且與“向地化”取向保持統(tǒng)一。

第一,本土取向的近身性。面對(duì)以抽象化、動(dòng)態(tài)化和去地方化為特征的全球化浪潮,學(xué)校的教學(xué)表達(dá)日趨抽象,學(xué)生在間接的文本和圖像中,與“街坊鄰里”和社區(qū)生活漸行漸遠(yuǎn)。實(shí)地化教育試圖將教育重新拉回到維系根脈的土地上,利用身邊的“熟悉之物”,推動(dòng)自我與世界的關(guān)系再審視,幫助人們尋求本土責(zé)任、歸屬和身份。所以,實(shí)地化教育不是遙遠(yuǎn)的,而是眼前的,它首先始于腳下、服務(wù)本土,繼而面向未來、指向遠(yuǎn)方。

第二,場(chǎng)地取向的實(shí)踐性。場(chǎng)地是實(shí)地化教育的理論基點(diǎn),既構(gòu)建了教學(xué)的完整框架,又為理解教育和閱讀世界提供哲學(xué)視角。在此意義上,指向?qū)嵺`的生長(zhǎng)也就具有了必然性,抑或說是其題中之意。因?yàn)椋瑘?chǎng)地與實(shí)踐是互攝的,場(chǎng)地是實(shí)踐的行為空間和邏輯前件,實(shí)踐是場(chǎng)地意義的賦予、理解和改造方式。那么,實(shí)地化教育也可理解為讓學(xué)生在實(shí)踐中尋求場(chǎng)地意義的活動(dòng)。它是在扎根現(xiàn)實(shí)場(chǎng)境的過程中,借助具身體驗(yàn),用調(diào)查、游戲、合作探究等活動(dòng)構(gòu)建起的實(shí)踐思維和體系。

第三,成長(zhǎng)取向的主體性。以學(xué)生為中心是實(shí)地化教育最典型的標(biāo)簽,在由內(nèi)而外的教學(xué)實(shí)施中被體現(xiàn)得淋漓盡致。從內(nèi)在的價(jià)值訴求看,它是以學(xué)生成長(zhǎng)為取向的“實(shí)地化”設(shè)計(jì),而且這種成長(zhǎng)又是文化回應(yīng)的、全面的、個(gè)性化的以及重視過程的。從外在的關(guān)系處理看,學(xué)生主導(dǎo)教學(xué)的整個(gè)過程,社區(qū)、學(xué)校、教師、資源等圍繞在學(xué)生周圍構(gòu)成服務(wù)型的教學(xué)體系。所以,學(xué)生的主體性就與實(shí)地化教育的成長(zhǎng)取向建立了關(guān)聯(lián),兩者在個(gè)體意義上實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)合。

第四,問題取向的反思性。實(shí)地化教育從問題開始、用問題推動(dòng)、以問題教學(xué),所以問題是串聯(lián)實(shí)地化教育各個(gè)環(huán)節(jié)和要素的主要線索。而且,這種問題取向又要求發(fā)生在兩種不同邏輯下的反思能力:一種是在“既定事實(shí)”當(dāng)中批判性地反思“常識(shí)”、發(fā)現(xiàn)問題的能力;另一種是獨(dú)立分析問題、提出創(chuàng)造性洞見的能力。兩種問題取向都依賴于系統(tǒng)、科學(xué)、多樣的教學(xué)規(guī)程,它們是教師在后臺(tái)精心設(shè)計(jì)的前臺(tái)體現(xiàn)。由于問題是貫穿始終的,反思能力的訓(xùn)練也滲透于教學(xué)的全過程。

(二)實(shí)地化教育的不足與展望

實(shí)地化教育的現(xiàn)實(shí)實(shí)施并未與理論預(yù)設(shè)完全契合,案例分析揭示出兩個(gè)方面的不足。

其一,“意識(shí)化”批判不明顯。2003年,格林伍德引入批判教育的理論和視角,重新建構(gòu)實(shí)地化教育內(nèi)涵,強(qiáng)調(diào)后者是“反政治”的,從而聚焦特殊場(chǎng)地的經(jīng)濟(jì)和政治影響的批判分析。[36]他還提出“去殖民化”理念,致力于識(shí)別、轉(zhuǎn)變危害或利用他人和場(chǎng)地的思維方式,實(shí)現(xiàn)社會(huì)的公平和正義。[37]然而,教學(xué)案例中并未出現(xiàn)明顯的“去殖民化”內(nèi)容,甚至與之關(guān)聯(lián)密切的“原住民文化”也表現(xiàn)得“淺嘗輒止”。實(shí)地化教育刻意回避了這些敏感的政治議題,轉(zhuǎn)而關(guān)注自然和生態(tài)問題,并將其作為豐富課程資源、拓展學(xué)習(xí)情境、脫離政治生活的“純教學(xué)”平臺(tái)。

其二,“學(xué)科化”配置不均衡。如前文所述,實(shí)地化教育更像一門“綜合課程”,它可以與不同學(xué)科結(jié)合。盡管案例呈現(xiàn)了這種多學(xué)科關(guān)聯(lián)的狀態(tài),但它是基于范疇的學(xué)科內(nèi)容歸類,而非基于操作的學(xué)科實(shí)施說明。在現(xiàn)實(shí)中,實(shí)地化教育的學(xué)科身份是偏頗的,它并沒有“綜合化”地兼顧所有學(xué)科,而傾向于科學(xué)和原住民教育兩門學(xué)科。這一觀點(diǎn)也得到一位加拿大“原住民教育”教師的認(rèn)同。①研究者在加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)訪學(xué)期間結(jié)識(shí)一位“原住民教育”教師,對(duì)于這個(gè)問題,她表達(dá)了相同的擔(dān)憂。一項(xiàng)調(diào)查也顯示,有些學(xué)校的實(shí)地化教育主要集中在科學(xué)學(xué)科,有些學(xué)校則完全投入社會(huì)科學(xué)和人文領(lǐng)域。[38]

此外,作為一種相對(duì)“年輕”的教學(xué)理念,實(shí)地化教育未來還有很長(zhǎng)的路要走。史密斯直言:“實(shí)地化教育為學(xué)生和社區(qū)帶來的積極意義,有沒有大到使其值得被廣泛推行,還猶未可知。”[39]面對(duì)這種不確定性,索貝爾提出了實(shí)地化教育未來發(fā)展的四種轉(zhuǎn)向:從“開采”到“可持續(xù)”的隱喻轉(zhuǎn)向;從碎片化到系統(tǒng)化的認(rèn)知模式轉(zhuǎn)向;從“這里”和“現(xiàn)在”到“遠(yuǎn)方”和“從前”的課程開發(fā)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向;從合法的單一文化到新興的多元文化的學(xué)校區(qū)域目標(biāo)轉(zhuǎn)向。[40]在此意義上,我們還將繼續(xù)追問:場(chǎng)地的“人類中心主義”如何面對(duì)“去中心化”的“無場(chǎng)”的挑戰(zhàn);如何幫助學(xué)生建立本土與世界的對(duì)話;如何將政治意識(shí)融入批判性的系統(tǒng)思維;它又能否成為一門新興的綜合課程;等等。