當前高職學生學習投入現狀及提升對策

——基于廣東粵東地區高職院校的調查

王國誠 ,王 偉,曾 銳 ,胡愈琪

(1.汕尾職業技術學院 藝術學院,廣東 汕尾 516600;2.大同大學 教育科學與技術學院,山西 大同 037009;3.汕頭職業技術學院 心理與教育教學部,廣東 汕頭 515078)

自2019 年國家提出“高職院校擴招百萬人”政策以來,我國的高職院校招生人數及在校生人數猛增。伴隨著高職教育規模的日益壯大,高職教育的質量也愈發引起社會各界的關注。近年來,國內外對教育質量的評價出現了新的趨勢,即從傳統的重視學校資源的投入逐步轉向重視學生的學習投入。學習投入是學生在學習中表現出的積極而充實的心理狀態[1]。學習投入不僅是反映學生學習過程的指標,也是評價學校教育質量的指標,提高學生的學習投入水平對促進學生的健康成長和學校的高質量發展至關重要[2]。

回顧文獻發現,國內外對本科生的學習投入關注較多,但對高職生這個群體的學習投入情況的關注嚴重不足。相對于本科生,高職生的學習成績較差、學習能力欠缺、學習動力不足等問題較突出,高職生群體存在較為嚴重的學習倦怠現象[3]。調查分析當前高職生學習投入的具體狀況,并進一步探討影響其學習投入的因素及教育對策,對促進高職生主動參與學習、提高高職生學業成就、提高高職人才培養質量具有重要的理論與實踐意義。

一、研究方法

(一)研究對象

通過分層隨機抽樣,抽取廣東省粵東地區高職院校大一至大三學生為調查對象。最終有效樣本為 3248 份 ,其中 ,男生 889 人 ,女生 2359 人 ;文史專業學生2511 人,理工專業學生737 人;農村戶籍學生1658 人,城鎮戶籍學生1590 人;獨生子女262 人,非獨生子女2986 人;當過學生干部學生1774 人,沒當過學生干部學生1474 人;大一學生 1490 人,大二學生 975 人,大三學生 783 人,學生年齡為20.02±1.35 歲。

(二)研究工具

本研究主要使用學習投入量表、學校歸屬感量表進行數據收集。在問卷中,設置了性別、專業類型、年級等調查學生個人基本信息的題項。

1.學習投入量表

由李西營和黃榮翻譯和修訂[4],該量表共17個題項,包括動機、精力與專注三個維度,分數越高學習投入程度越高。動機指個體對學習感興趣,并理解學習的意義;精力指個體努力學習時不易疲勞,面對困難能持之以恒;專注指個體專注于學習,沉浸于學習中,達到忘我的狀態。

由于該量表翻譯修訂時以本科生為對象,不適合直接應用于高職生。為了使量表更符合高職生的實際特點,根據研究需要,課題組對該量表做了一定的修改和完善,如將測題“學習激發我的求知欲”刪掉等。最后經過修訂,確立了本研究的學習投入量表,共10 個題項,三個維度,采用“從來沒有”到“總是”7 級評分。

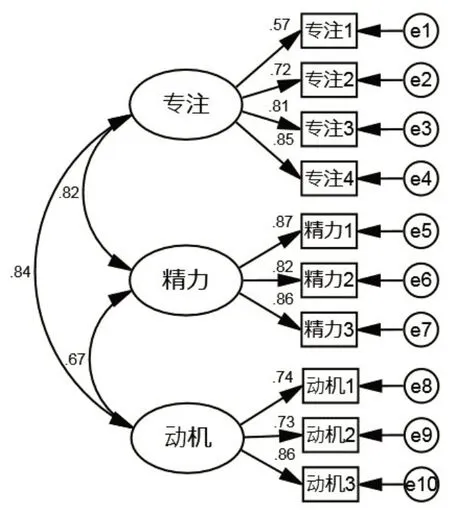

本研究中,對修訂后的學習投入量表做驗證性因子分析,結果顯示:CMIN/DF=2.783,RMSEA=0.079,RMR=0.015,CFI=0.966,TLI=0.952,模型擬合良好;量表的各測量指標因子負荷量介于0.57~0.87,動機、精力、專注三個維度的組合信度(C.R.)分別為 0.82、0.89、0.83(高于 0.6),平均方差抽取量(AVE)分別為 0.61、0.72、0.56(高于0.5),量表的聚斂效度理想。(見圖1)

圖1 驗證性因子分析結果

總量表、動機維度、精力維度、專注維度的克隆巴赫系數分別為 0.911、0.807、0.887、0.823,均在0.8 以上,量變的信度良好。

2.學校歸屬感量表

由中國香港學者Cheung 等人翻譯和修訂[5],該量表共18 個題項,六點計分,總分越高學校歸屬感越強。本研究中該量表的克隆巴赫系數為0.867。驗證性因素分析結果顯示:CMIN/DF=4.086,RMSEA=0.066,RMR=0.037,CFI=0.960,TLI=0.943。

(三)數據處理

采用SPSS 22.0 進行描述性統計、獨立樣本T檢驗等。

二、研究結果與分析

(一)高職生學習投入的總體現狀

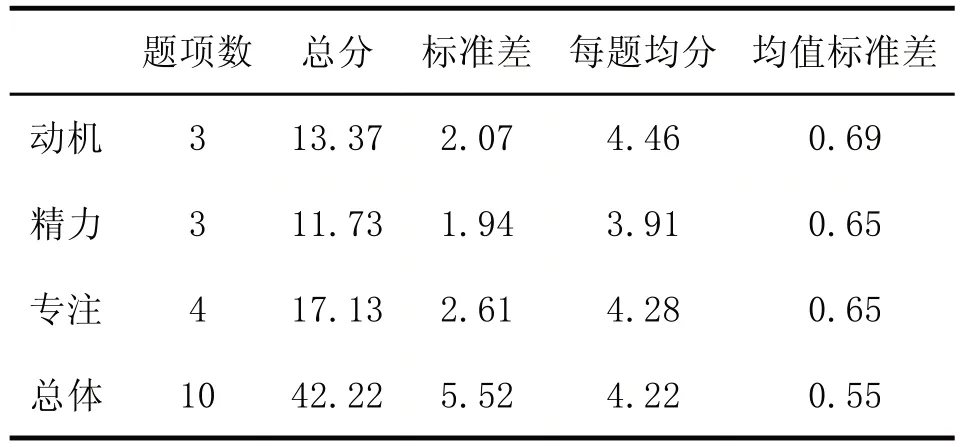

對高職生的學習投入總分及各維度得分做描述性統計,結果見表1。

表1 高職生學習投入總體狀況(n=3248)

從表1 可知,總體來看,高職生的學習投入處于中等稍微偏上水平(4.22>4),這一結果與肖艷雙等人[6]、劉湘玲等人[7]對高職生的研究結果一致。從研究結果可看到,高職生的學習投入水平其實并不像人們一貫所認為的那么低,高職生的學習成績不如本科生,并不一定是學習不努力,可能跟他們的學習方法或學習習慣等有關。

從高職生學習投入的各個維度來看,表現最好的是動機(4.46>4),而表現最差的是精力(3.91<4),這一結果與張萌等人[8]對本科生的研究結果一致,不過,本科生的動機、專注、精力得分均高于理論均值。由此可見,隨著身心的成熟,高職生也懂得學習的意義,明白努力的價值,對學習有一定的卷入,學習時也能做到集中精力,但在學習中全身心持續的努力付出、面對學習挫折的心理韌性等方面表現較差。這些表現可能跟高職生學習目標不明確、學習態度不端正、周圍缺乏良好的學習氛圍等有關。

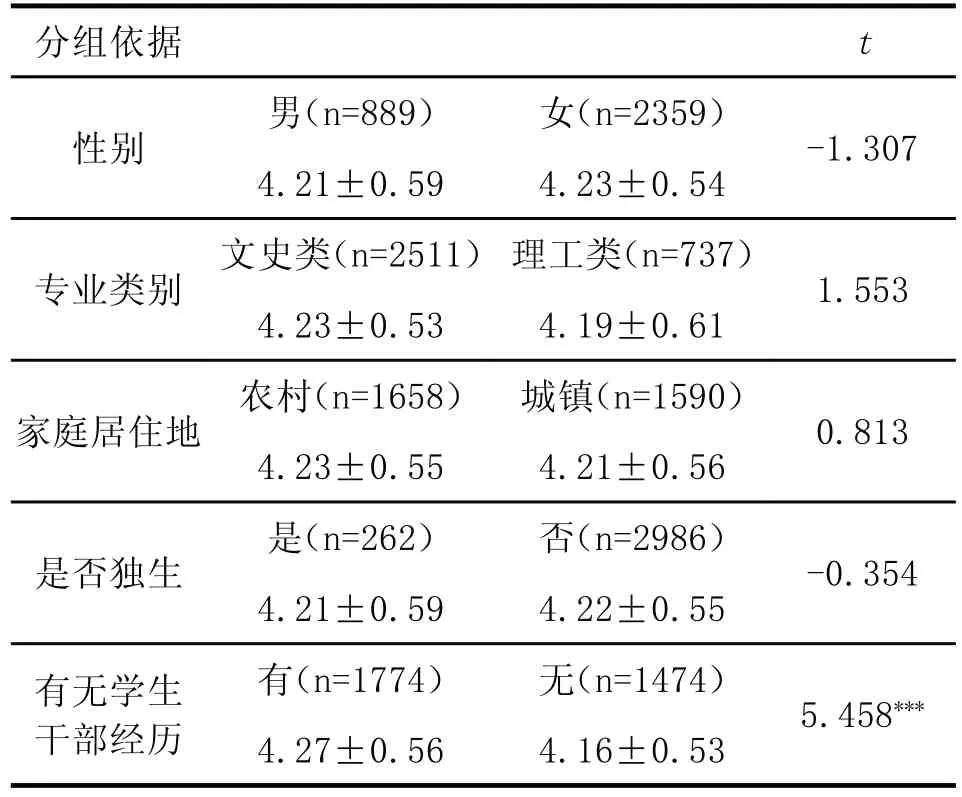

(二)高職生學習投入的差異比較

由表2 可知,獨立樣本T 檢驗結果表明,男、女高職生、文史類和理工類高職生、農村和城鎮高職生、獨生子女與非獨生子女高職生的學習投入無顯著差異,而有過學生干部經歷的高職生,其學習投入水平顯著高于沒有學生干部經歷的學生。

表2 高職生學習投入在性別、專業類別、家庭居住地、獨生與否、有無學生干部經歷上的差異比較(M±SD)

男女高職生的學習投入差異不顯著,這一結果與宗勝藍等人[9]對高職生的研究結果一致。高職教育主要培養一線技能型人才[10],其教育的顯著特點是注重學生實操能力的培養,這種學習適合文化基礎比較弱的高職生,無論男女生都比較容易接受,故不同性別的高職生學習投入差異不大。文史類和理工類高職生的學習投入差異不顯著,這一結果與崔文琴[11]的研究結果一致。究其原因,學生入學前都是根據自己的喜好選擇專業,因此專業的差異不會導致學習投入的差異,另一方面,可能是因為本問卷中設計的專業類別不夠清晰,難以體現出專業上的差異。農村和城鎮高職生的學習投入差異不顯著,這一結果與王品剛[12]的研究結果一致。以往研究認為農村孩子由于資源條件有限,在學習上比城鎮的孩子更加努力,更加吃苦,但是近年來,隨著我國城鎮化加速推進,很多地方特別是廣東省大部分地區,學生的生活條件、學習環境等,城鄉之間的差距已經越來越小,導致他們的學習投入不存在顯著差異。獨生和非獨生子女高職生的學習投入差異不顯著,這一結果與肖艷雙等人[6]對高職生的研究結果一致。隨著人民生活水平不斷提高和教育資源的不斷豐富,獨生與非獨生子女的生活質量差異越來越小,所接受的教育也差異不大,因此他們的學習投入不存在顯著差異。另外本次調查中獨生子女的樣本偏少,也可能導致結果缺乏一定的代表性。有過學生干部經歷的學生學習投入高顯著高于普通學生,這一結果與劉湘玲等人[7]、汪雅霜等人[3]的研究結果一致。一般來說,擔任班干部的學生都有較為強烈的責任感、自豪感,他們的內心無形中都有一種要為同學們樹立好榜樣的意識,因此在學習的投入上也要比一般同學更多。

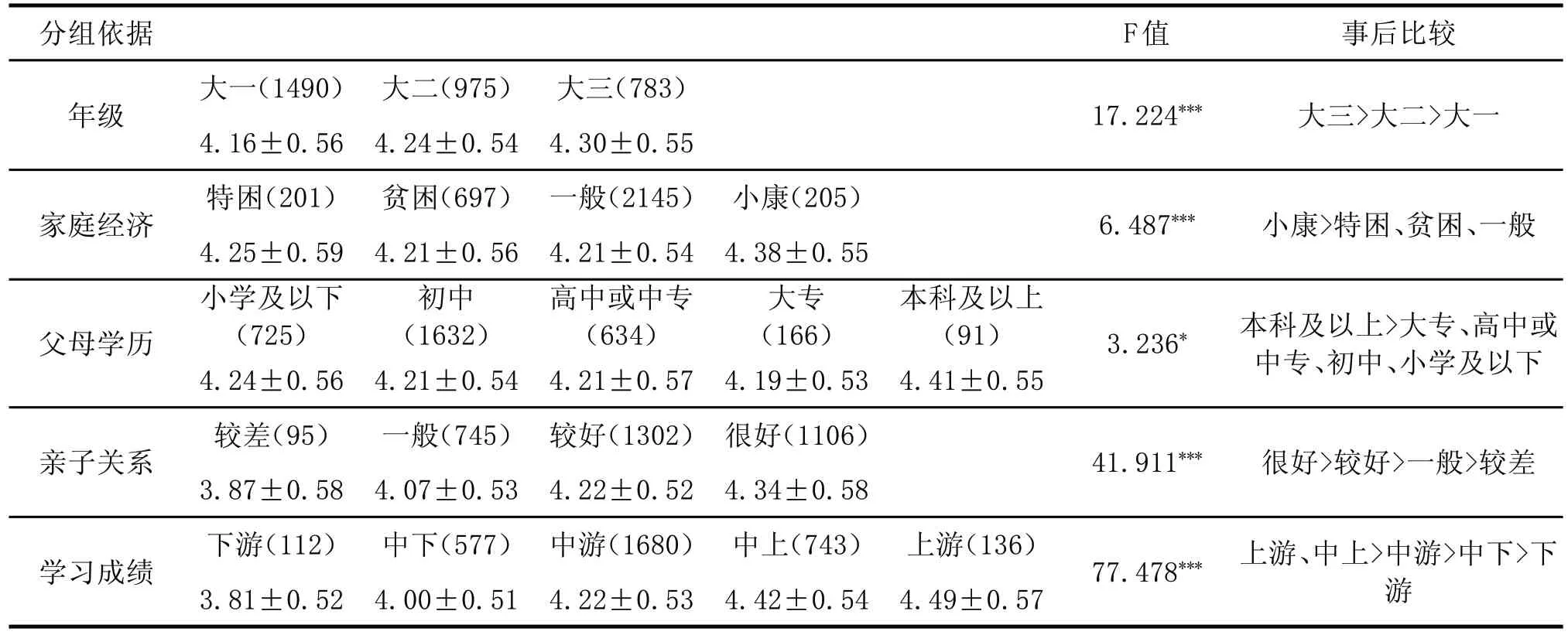

由表3 可知,單因素方差分析結果表明,高職生的學習投入在年級、家庭經濟狀況、父母受教育程度、親子關系、學習成績五個人口學變量上的差異均有統計學意義。

表3 高職生學習投入在年級、家庭經濟、父母學歷等因素上的差異比較(M±SD)

進一步事后比較發現:

大三年級學生的學習投入最高,其次是大二,大一學生學習投入最低,這一結果與劉湘玲等人[7]、郭清菊等人[13]、甘良梅等人[14]的研究結果較一致。大三學生身心更成熟,面對升學和就業壓力,對自身的定位更加清晰,對學習的重要性有更深的理解,因此在學習上會有更多的投入。大二的學生已經適應了大學生活、學習節奏,隨著專業課程學習的增多,學習任務的加重,他們的學習投入逐步增多。大一學生由于剛經過高考,入學后新目標還未確立,又沒有升學等壓力,面對新的學習環境,身心還沒安頓下來,很多人都抱有先放松一段時間的心態,在學習投入上自然就少了很多。

家庭經濟狀況為小康的學生學習投入顯著高于特困、貧困、一般家庭經濟狀況的學生,這一結果與張萌等人[8]、劉湘玲等人[7]、石雷山等人[15]的研究結果一致。國外學者的研究也表明,家庭經濟與學生的學習參與程度密切相關,家庭經濟越糟糕的學生越難以積極參與學習[16],因為他們在經濟、人脈等方面會體驗到更多的壓力與不確定性,更有可能體驗到無能為力、自卑和習得性無助[17],從而不能全身心地投入到學習中。

父親或母親學歷為本科及以上的學生學習投入最高,而父(母)學歷為大專及以下的學生學習投入差異不顯著,這一結果與程利娜[18]的研究結果一致。有學者認為,父母的教育背景是一種文化資本,對父母科學教育孩子很有幫助[18]。學歷高的父母更容易根據孩子的身心特點來開展教育,其家庭的文化氛圍往往也較好、親子間交流順暢,孩子學習的積極性高。反之,學歷低的父母,自身知識有限,不了解孩子身心特點,不能及時為孩子的學習提供支持,從而影響到孩子的學習投入水平。

親子關系質量越好的高職生學習投入越高,反之,學習投入越低,這一結果與陳紫薇[19]的研究結果一致。陳紫薇研究表明,學生覺察到的親子關系對其學習投入存在顯著的正向影響,學生覺察到的親子關系越親密,其就越容易對父母產生信任感,越容易明白父母所提出的期望和要求,在學習上更加努力,同時在學習上面對困難時,能及時主動地向父母求助,學習問題的解決比較順利,常常能體驗到學習的愉悅感,因此而形成了良性循環[19]。

學習成績為上游和中上的高職生學習投入最高,但兩者的學習投入差異不顯著,學習成績為中游、中下、下游的學生在學習投入上差異顯著且逐步下降,下游成績學生的學習投入最低。這一結果與肖艷雙等人[6]的研究一致。究其原因,學習成績越好的學生,得到外界的正向反饋越多,其能體驗到更多的自我價值感和自豪感,更能促進其積極主動的進行學習。反之,學習成績較差的學生,容易否定自己的能力,導致在學習上投入越來越少。

(三)高職生學習投入的影響因素

20 世紀70 年代,生態化理論興起,布朗芬布倫納(U.Bronfenbrenner)提出的個體發展生態系統理論詳細地解釋了環境對個體發展的影響,并強調所指環境是個體主觀上感知到的環境,而不是環境的客觀特征[20]。阿斯汀(Astin A)、帕斯卡雷拉(Pascarella E)等學者是學習投入理論的主要奠基者,他們從社會學的角度提出了院校影響力模型,認為學生學習投入受個體因素和院校層面因素的雙重影響[21]。

受生態系統理論和院校影響力模型理論的啟發,本研究將學生個體因素(主要指人口統計學變量)和院校層面因素(主要指學生對學校的歸屬感)作為自變量,學生的學習投入作為因變量進行多元回歸分析,考察兩者聯合對學習投入的影響效果。

學生個體因素共包括十個變量,其中性別、專業類別、家庭所在地、是否獨生、有無干部經歷均為二分類變量,年級為無序多分類變量(需轉成虛擬變量),家庭經濟狀況(四個等級)、父母受教育程度(四個等級)、親子關系(四個等級)、學習成績(五個等級)均為連續變量。學生對學校的歸屬感采用學校歸屬感量表進行測量,學校歸屬感指學生在學校中感受到的被別人接受、包容、尊重和支持的程度[22]。

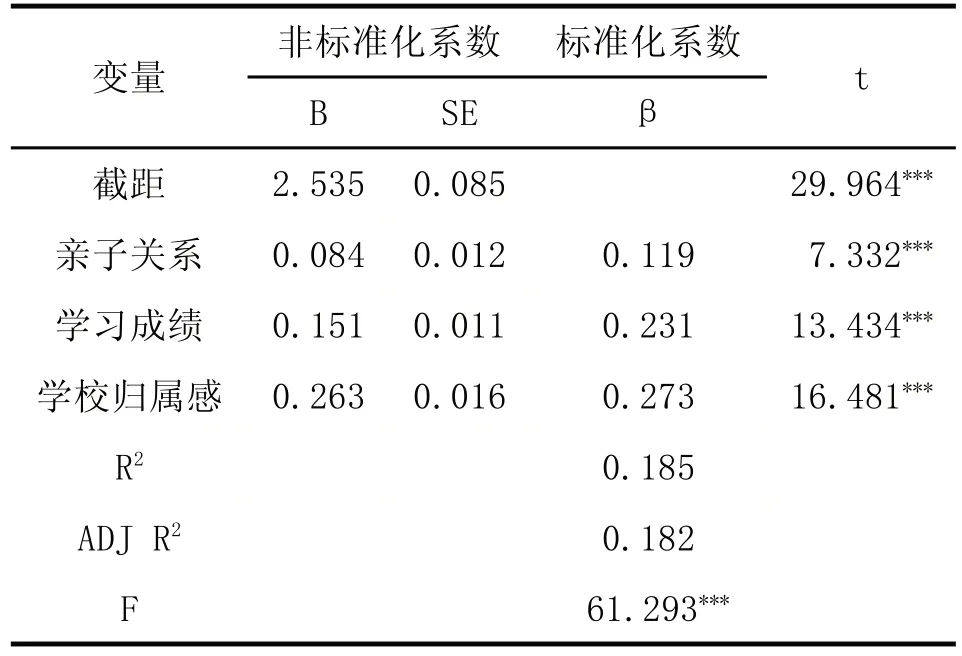

由于自變量包含了虛擬變量,故回歸分析選擇強迫進入法,在模型中投入所有變量,多元回歸分析結果見表4(表格只保留影響顯著的自變量)。

表4 學生個體因素和院校層面因素對學習投入的回歸分析(n=3248)

從表4 可知,學生的人口統計學變量和學校歸屬感聯合對學習投入解釋率為18.5%,親子關系、學習成績和學校歸屬感三個變量對學習投入的影響均具有統計學意義。親子關系每增加1 個單位,學生的學習投入將增加0.084 個單位;學習成績每增加1 個單位,學生的學習投入將增加0.151 個單位;學校歸屬感每增加1 個單位,學生的學習投入將增加0.263 個單位,學校歸屬感對學習投入的解釋力最高。性別、年級、專業類別、家庭所在地、家庭經濟狀況、父母受教育程度、是否獨生子女、有無干部經歷等變量對學生學習投入的影響均無統計學意義。。

回歸分析結果與國內外的同類研究結論相一致。古德諾(Goodenow C)研究發現,對學校有高度歸屬感的學生能夠不斷努力學習,并能取得更好的學業成就[23]。國內研究者周逍雅的研究也表明,學校歸屬感可作為大學生學習投入的重要預測指標[24]。回歸模型中高職生學習成績對學習投入的影響僅次于學校歸屬感。李建宗(Lee J S)等人在他們的研究中發現,學習成績與學習投入呈正相關,學習成績越好,學生的學習參與度越高[25]。芬恩(Finn J D)等人發現,學業成就優秀的學生比輟學的學生在學業上投入更多[26]。回歸模型中親子關系對高職生學習投入也有顯著的影響。大量的研究已經證實,家庭在學生的學習、生活中起著重要作用,而父母與孩子的關系是直接或間接影響孩子行為的家庭因素,對孩子的學業表現有正向促進作用[27-28],改善親子溝通對降低孩子的學習倦怠程度有明顯的幫助,有利于提髙孩子的學習投入水平[29]。

三、結論與對策

(一)研究結論

第一,高職生的學習投入總體上處于中等水平,其中動機維度最高,精力維度最低。

第二,高職生的學習投入在性別、專業、家庭居住地、獨生與否因素上無顯著差異,在年級、有無學生干部經歷、家庭經濟狀況、父母受教育程度、親子關系、學習成績因素上差異顯著;大三學生、擔任過學生干部學生、家庭經濟條件優越的學生、父母受教育程度為本科及以上的學生、親子關系優質的學生、學習成績中上及以上的學生,學習投入水平較高。

第三,多元回歸分析結果顯示,親子關系、學習成績、學校歸屬感三因素對學生的學習投入有顯著的預測力,其中學校歸屬感的預測力最大。

(二)對策建議

結合以上結論,從學生、家庭、學校層面就提升高職生學習投入水平提出以下建議:

1.學生層面

首先,高職生要及時轉變角色,盡快樹立新的學習目標,并準確定位自己,培養自己吃苦耐勞的精神,堅信一分耕耘一分收獲。很多高職生認為自己是高考的失敗者,有些人入學后還一直陷在失敗的痛苦中,整日渾渾噩噩。與其這樣,不如認真總結經驗,重新啟航一段嶄新的人生歷程。高職生要提高認識,看到社會對人才需求的多樣化,不管哪個層次的人才都是社會不可或缺的,應理性、客觀地分析個人的優缺點和所就讀專業的優勢,及時確立新的人生目標。其次,高職生要學會客觀看待個人的學習成績和自己的家庭現狀。不管以往學習成績如何,已經成為過去,踏入新校園意味著新的開始。文化課成績固然重要,但高職更強調的是技能的學習,高職生應注重專業技能的培養,提高綜合素質。對于家庭經濟條件不理想的高職生,必須從思想上承認這是一個客觀事實,一時半會難以改變,應放眼未來,珍惜高職的學習機會,同時充分利用好國家和學校的各種資助政策,奮發圖強,全力投入學習來提高自己。最后,高職生應提高個人的主觀積極能動性,盡快開始新的學習生活。很多高職生實際在校學習時間不足兩年半,高職生應意識到學習時間的緊迫性,從新生入學開始,就要迅速從各方面做好調整,加強自我管理,以主人翁的姿態快速投入到學習生活中。

2.家庭層面

首先,父母要竭盡全力為孩子提供優質的成長環境,有時物質條件上的不足可以通過精神上來彌補。家庭經濟條件較差的父母,雖難以為孩子提供優質的物質生活、學習資源等,但可以通過自己的言行舉止、親身示范進行教育引導,幫助孩子形成積極、樂觀的人生態度,建立起只要堅持不懈地努力就有可能獲得成功的信念。其次,父母應不斷提高個人的學識水平和素質修養。父母要通過多方面的學習,樹立科學的教育觀和發展觀,認識到孩子之間是存在差異的,學會尊重、理解、接納每個孩子。最后,父母應盡力提升親子關系的質量,為孩子提供心理上的支持。父母要根據孩子的自身特點與孩子相處,加強親子溝通與互動,精心培養父母與孩子間的感情,使孩子與父母互相理解、互相尊重,讓父母成為孩子心靈上的堅強后盾,從而使孩子心靈上源源不斷地獲得勇于挑戰、克服萬難的學習勇氣,更好地投入學習。

3.學校層面

第一,開展教育教學改革,激發高職生的學習動機。教學內容上,應根據社會對人才要求的變化,適時對專業和課程進行優化,提高課程的針對性和實用性;教學方法上,盡量采用現代化、多樣化的教學手段和方法,針對高職生學習理論知識能力不足的特點,著力培養、發揮其動手實操方面的能力,從而提高高職生的學習興趣。

第二,積極開展入學教育和學習輔導,幫助高職生規劃大學生活。對于大一學生,入學教育時要讓他們盡快了解專業、行業的要求,主動對照社會用人標準設定自己的學習目標,提早做好學習計劃。對于大二學生,可引導其提前體驗人才招聘會、或讓畢業生現身說法介紹就業形勢等,適當增加其學習上的緊迫感,促進其增加學習投入。

第三,積極關注弱勢群體學生,幫助他們挖掘特長,提高信心。對學習成績較差的學生,教師要主動了解其學習上的問題,引導其發現自身長處,肯定自我價值,從而提高學業自我效能。對于家庭經濟狀況較差的學生,班主任、輔導員等要充分利用政策給予物質上的支持,做到精準幫扶,同時在心理上多關心、多鼓勵,不斷激發其內在學習動機,使其對自己的學習充滿信心和希望,積極地投入學習。

第四,創造條件滿足高職生的社會需要,提高其學校歸屬感。首先,營造以生為本的校園氛圍,如通過懸掛暖心的標語、創作溫馨的墻報、舉行愛心開學接待等活動,讓學生切身體驗到學校對其的重視和尊重。其次,強調學生的主人翁地位。采取措施引導學生主動參與到學校的管理中,如設置學校領導接待日暢通學生與校領導的交流渠道、召開學生代表大會讓學生對學校的管理獻言獻策等,讓學生在參與學校管理中體驗當家作主,真正把自己當成學校的一員,增強學生自我成長的責任感與義務感,從而自覺提升自己的學習投入。最后,不斷完善學校設施。有研究表明,如果學校的供給條件符合學生的發展目標,就能提高學生的學校歸屬感,提升學生的學習投入水平[30]。學校要根據學生的需求,在條件允許的前提下,不斷改善學生宿舍、食堂、圖書館、課外活動空間等,為學生創造優質的校園生活和學習環境。