水生蔬菜答農民問(47):福壽螺是一種什么“害蟲”?怎樣防控福壽螺?

劉義滿 魏玉翔

福壽螺[Pomacea canaliculata(Lamarck 1819)]屬于瓶螺科(Ampullariidae)福 壽螺 屬(Pomacea),亦名大瓶螺、蘋果螺、雪螺等,周曉農等[1]建議福壽螺學名的正式中文名為 “小管福壽螺”;英文名有apple snail、golden apple snail、channeled apple snail、south American ampullarid、channeled apple及miracle snail等,原產南美洲亞馬遜河流域。在福壽螺入侵地區,福壽螺對水稻的為害最大,其次對蓮藕(蓮籽)、茭白、芋頭、荸薺、菱角、芡實、慈姑、水芹、蕹菜等水生蔬菜及水生花卉植物亦有較大為害。根據全球入侵生物數據庫 (the Global Invasive Species Database)統計,福壽螺為世界性最嚴重的100種入侵生物之一。2003年1月10日,國家環保總局與中國科學院聯合發布的《中國第一批外來入侵物種名單》[2]中,就有福壽螺。福壽螺還是卷棘口吸蟲(Echinostoma revolutum)、 廣 州 管 圓 線 蟲(Angiostrongylus cantonensis)中間宿主,烹飪方法不當,生食或未熟透食用,會對人體健康產生威脅,如廣州管圓線蟲感染會導致嗜酸性粒細胞增多性腦膜炎(eosinophilic meningitis)。

1 福壽螺的主要特征特性

貝殼較薄,卵圓形;淡綠橄欖色至黃褐色,光滑。殼頂尖,具5~6個增長迅速的螺層。螺旋部短圓錐形,體螺層占殼高的5/6。縫合線深。殼口闊且連續,占殼高的2/3;胼胝部薄,藍灰色。臍孔大而深。厴角質,卵圓形,具同心圓的生長線。厴核近內唇軸緣。殼高8 cm以上;殼徑7 cm以上,最大殼徑可達15 cm。喜棲于緩流河川及陰濕通氣的溝渠、溪河及水田等處。底棲性,雌雄異體。食性雜。有蟄伏和冬眠習性。3月上旬開始交配,在近水的挺水植物莖上或岸壁上產卵,初產卵塊呈鮮艷的橙紅色,在空氣中卵漸成淺粉色。1只雌性福壽螺通常1年產2 400~8 700個卵,孵化率高達90%。其繁殖速度比亞洲稻田中當地近緣物種快10倍左右。可于干旱季節埋藏在濕潤的泥中度過6~8個月,一旦發洪水或被灌溉時,又能再次活躍[2]。與國內常見的田螺相比,福壽螺具有個體較大、尾部短縮、顏色偏黃等特征。最容易識別的特征是,福壽螺卵塊產于水面以上的植物莖葉和溝渠磚石上,呈紅色或粉紅色,極為顯眼。而田螺為卵胎生,螺的胚胎發育和仔螺發育均在母體內完成,母體產出的是仔螺(圖1-1、1-2)。

圖1 -2福壽螺特征

圖1 -1福壽螺特征

2 福壽螺傳播與分布地區

福壽螺的分布環境主要為水田、溝渠、水景園、湖塘、湖泊、河流等濕地,要求具有豐富食物、3 cm以上深度的淤泥、充足水源,且溫度適宜。

在世界范圍內,福壽螺原產地為南美洲的熱帶和亞熱帶地區,如阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭及烏拉圭等。在其原產地外,福壽螺已經傳播到中美洲、美國、亞洲及非洲的個別地區。中美洲的多米尼加,美國的夏威夷、關島、佛羅里達、亞拉巴馬、北卡羅來納、亞利桑那、加利福尼、愛達荷及印第安納等地區的50多個地點均有福壽螺分布。福壽螺最初很可能是作為寵物引進美國,但夏威夷可能是1989年從菲律賓引入,目的是食用。亞洲地區最早于1979年從阿根廷引入我國臺灣,隨后相繼引至日本、韓國、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、泰國、老撾、斯里蘭卡、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡及巴布亞新幾內亞等地區,主要是亞洲地區內相互引進,也有部分從南美洲再次引進。中國大陸地區1989年從巴西引入廣東中山市,1984年開始推廣養殖。包括我國在內的亞洲地區,最初引進福壽螺的目的主要是食用,其次為獲取飼料蛋白及用于農田除草等[3]。非洲則傳播到了毛里求斯。

在北半球,福壽螺總體上是由南向北傳播的。在我國,目前福壽螺的北緣分布地區自西向東,依次為云南瀘水、洱源,四川攀枝花、會理、德昌、西昌、冕寧、雅安、都江堰、江油、廣元、儀隴及宣漢,重慶開州、城口、巫溪及巫山[4],湖北宜昌夷陵區和遠安、荊門東寶區、孝感孝南區、武漢黃陂區及黃岡英山縣[5,6],安徽安慶和肥東,江蘇南京、儀征及姜堰,上海閔行等[7]。福壽螺在韓國的北緣分布地區大致為牙山、尚州、榮州一線,在日本則到了茨城縣[3]。

3 福壽螺在我國的主要傳播方式

3.1 人為主動引進

主要發生在2006年以前。主要目的是引進養殖食用、制作餌料等。

3.2 伴隨引進

主要發生在水生植物北向引種過程中,福壽螺幼螺、成螺及卵塊附著水生植物引進傳播。尤其是近10年,大量水景園改造建設及濕地修復項目實施,不少工程項目實施單位從廣東等南方福壽螺分布地區引進水生植物,進而發生福壽螺伴隨引進現象。

3.3 自然傳播

人工引進后被遺棄或逃逸的福壽螺,以及伴隨引進的福壽螺,在同一水域內自然擴散蔓延,或隨水流傳播,或附著于水生植物、水面漂浮物及水面運輸工具傳播(圖2)。

圖2 福壽螺自然傳播

3.4 其他

部分地區存在捕撈福壽螺食用的現象,也存在擴散傳播的可能。

筆者曾經調查湖北省內40處福壽螺分布地點,其中可以明確為人為主動引進的有3處,占7.5%;可以明確為伴隨引進的有16處,占40%;推測為自然傳播的21處,占52.5%。其中,人為主動引進2處發生在2006年以前,1處發生在近10年內;伴隨引進均發生在近10年內;自然傳播者則以2006年前人工引進后被遺棄或逃逸的福壽螺為主,主要發生在洪湖水域、荊州市的有關區縣。事實上,伴隨引進已經成為福壽螺跨地區、跨水域、跨水體傳播的主要方式。目前,位于長江流域的福壽螺北緣分布地區中,福壽螺的最初來源大多可以確定為伴隨引進。

4 福壽螺防控措施

4.1 截殺

本文所謂“截殺”,指通過檢疫和預防性消殺對可能向外傳播的福壽螺進行堵截殺滅。目前,福壽螺在我國的北移進程較快,可以說在控制福壽螺北移方面總體上是不成功的,主要原因就是缺乏針對性檢疫措施。事實上,我國對國內不同地區之間的水生植物引種檢疫工作并不嚴格,使得伴隨水生植物傳播成為現今福壽螺北移傳播的主要途徑。建議重點加強對水生植物引種,特別是從福壽螺分布地區向北引種的水生植物進行檢疫。自南向北引進的常見水生植物種類如蓮(花蓮、子蓮)、睡蓮、再力花、蘆葦、雨久花、千屈菜、花葉蘆竹、水生美人蕉、梭魚草、風車草、狐尾草、莎草、鳶尾、水蔥、澤瀉、菖蒲、慈姑、香蒲等。另外,水生植物北向引種過程中,應采取預防性消殺,防止福壽螺伴隨傳播。具體做法:其一,起苗后至定植前,起苗后及時清洗種苗,特別是對根部土壤的清洗,減少可能的福壽螺攜帶量,并采用殺螺藥劑浸泡種苗(主要是基部);其二,在引種定植初期及定植當年,及時噴灑殺螺藥劑,預防性消殺伴隨引進的福壽螺。如果能從政策和法規層面將“檢疫和預防性消殺”作為水生植物北向引種的強制性措施,在控制福壽螺北移方面將會取得事半功倍的效果。

4.2 捕殺

自然湖區、江河水系、水庫、飲用水源、大型灌渠等不能采用藥劑防控的區域,可以采取人工和生物捕殺的方式防控福壽螺。捕殺卵塊是主要措施,主要作用是防止卵塊孵化產生新一代福壽螺,卵塊捕殺工作要持續數年,直至水體中殘存的幼螺和成螺完成生命周期自然死亡,無新增卵塊出現。具體措施應根據具體環境確定。例如宜昌黃柏河和荊州紀南渠,可以清除沿岸挺水植物,誘導福壽螺到沿岸坡壁產卵,或沿岸淺水處插竿誘集產卵,之后定期集中捕殺卵塊;武漢月湖之類的小型景觀湖,在人工捕殺卵塊的同時,可以放養鴨、龜鱉、鯉魚、青魚等天敵捕殺螺體。

4.3 干旱

對季節性干旱的魚池、灌溉用儲水塘、小型排灌溝渠及水田等,如果發生福壽螺為害,則可以采取季節性干旱措施。魚池、水田等實行水旱輪作栽培模式,可以很好地防控福壽螺為害和蔓延。王惠明等[8]試驗結果表明,水旱輪作的旱地作物種植期間沒有福壽螺為害情形(防治效果100%)。而且,前茬為大豆、玉米、辣椒等旱生作物時,對后茬水生作物(如水稻)田間的福壽螺防治效果可達45.9%~68.4%。在福壽螺北緣分布地區,冬季氣溫低,不論水稻田還是水生蔬菜田,越冬期間放干田水,對福壽螺均有很好防控效果。

4.4 藥殺

①生物農藥 最常用的是茶籽餅及相關提取物。茶籽餅系山茶科的植物油茶、茶梅等果實榨油后剩余的渣滓,含皂角苷(皂角素),均有溶血性,可使動物紅血球分解,能殺死魚、蛙卵、蝌蚪、螺螄、螞蟥及部分水生昆蟲。皂角苷易溶于堿性水,使用時加少量石灰水,有利于提高藥效。茶籽餅施用7~10天后毒性消失。婁麗娟等[9]水稻田間試驗結果表明,按照田間水質量∶茶籽餅質量為2 000∶1比例(如水深3 cm時,每667 m2施用茶籽餅10 kg),施用茶籽餅后24 h,福壽螺死亡率達100%。麻程軍等[10]研究測定,茶皂素對福壽螺具有良好的室內毒殺效果,對成螺、中螺和幼螺的LC50值(有效成分)分別為2.61、2.39、2.68 mg/L。 茶皂素有效成分用量分別為135.3、150.0、160.0 g/667 m2時,藥后2天和4天對福壽螺的田間防效均在90%以上 , 且 防 治 效 果 與 四 聚 乙 醛 (metaldehyde,30 g/667 m2) 和 殺 螺 胺 乙 醇 胺 鹽 (niclosamide ethanolamine,38 g/667 m2)間無顯著差異。

螺威為油茶科植物中提取獲得的五環三萜皂苷類物質。據介紹,4%螺威可濕性粉劑殺滅福壽螺效果好,速效、持效期較長,且殺卵作用明顯。張偉等[11]試驗結果表明,水稻田內撒施4%螺威可濕性粉劑,用量分別為8、10、12 g/667 m2,藥后3天防治效果分別達到83.00%、87.00%及92.00%,藥后7天防治效果分別達到88.38%、94.44%及97.98%。建議秧苗移栽后1天內施藥,藥后7天內保持水深3~5 cm。

田悅等[12]用8.9%苦葛皂苷微乳劑進行福壽螺防治試驗,結果發現,用60 μg/mL室內浸殺處理3天,矯正防效87.5%;用1.6 g/667 m2模擬稻田盆栽處理5天,矯正防效83.3%。王蟬娟等[13]試驗發現,蓖麻籽提取液毒殺福壽螺起效較慢。

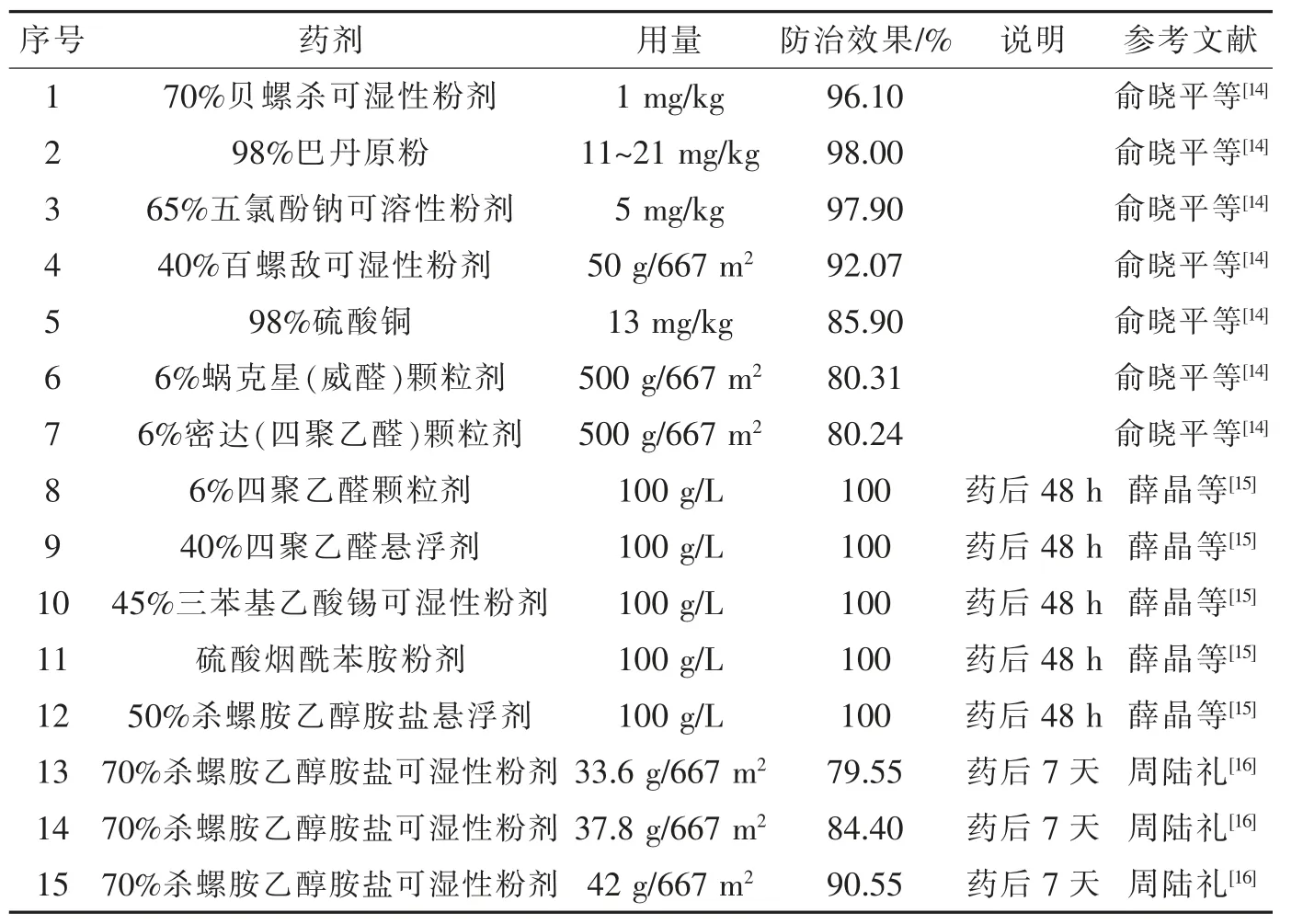

②化學農藥 化學農藥防治福壽螺見效快、效果好、使用簡單,仍然是目前最主要的防控手段。常見福壽螺防治用化學農藥有殺螺胺、殺螺胺乙醇銨鹽、四聚乙醛。相關資料中,部分化學農藥對福壽螺的防治效果數據見表1。具體使用方法,應參照包裝說明。

表1 化學農藥對福壽螺的防治效果

4.5 其他

黨紹東等[17]試驗結果表明,水稻移栽前1天,保持水深1~3 cm,每667 m2撒施碳酸氫銨20~30 kg,24 h后福壽螺死亡率達到100%。秦鐘等[18]試驗結果表明,稻田養鴨能有效防治單只質量≤6.5 g的幼螺,但對單只質量〉6.5 g的成螺取食少;并且,稻田養鴨對早稻田福壽螺種群的控制效果優于晚稻田。儲少媛等[19]試驗結果,在稻田中插竹竿能夠有效吸引福壽螺產卵。水稻移栽后,在田內近田埂1 m處,按照1 m間距插竹竿,竹竿上部出水30~50 cm,誘集福壽螺產卵的效果好。雖然相關試驗結果來自水稻田,但對水生蔬菜田亦有參考價值。