對初中歷史教材中一幅示意圖的研究

王東 朱曉宇

摘要:歷史教材的權威性不容置疑,但其中仍有值得商榷的細節。初中歷史教材和與之配套的《中國歷史地圖冊》中“川藏公路”的通車路線明顯不一致。關于該圖的疑點有三:一是其名稱是“川藏公路”還是“康藏公路”;二是其路線是較為平直還是較為彎曲;三是其起點為雅安還是成都。經過參校互證得出結論:之所以線路版本眾多,是因為當今的川藏線主要分為北線和南線。建議兩圖修正為一致。

關鍵詞:“一五”計劃;川藏公路;史料考證;史料補缺

歷史地圖提供了直觀、確切的地域空間圖像,與教材文字表述相輔相成,是歷史教材的有機組成部分。歷史教材的權威性不容置疑,但其中仍有值得商榷的細節。

一、疑點發現

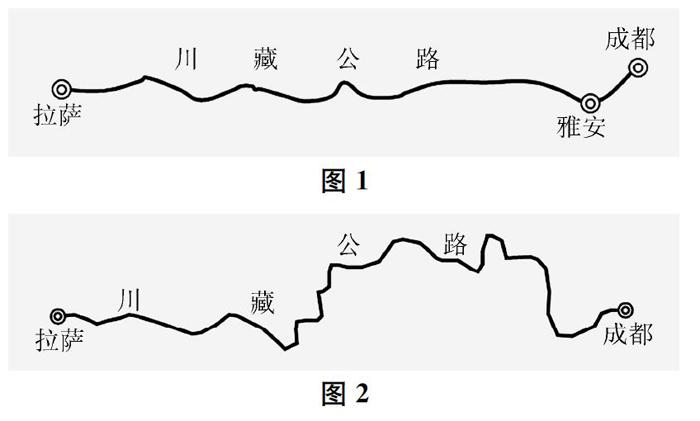

統編初中歷史八年級下冊第4課《新中國工業化的起步和人民代表大會制度的確立》中的第一個五年計劃期間(1953-1957)工業交通建設主要成就分布示意圖,與配套使用的《中國歷史地圖冊》中的同名地圖相比,“川藏公路”的通車路線明顯不一致。為了方便呈現,本文對兩幅示意圖中的路線做了提取、簡化,前者路線如圖1所示,較為平直;后者路線如圖2所示,更為曲折。

第一個五年計劃期間通車的“川藏公路”,到底是教材中看似較為平直的路線,還是《中國歷史地圖冊》中明顯蜿蜒曲折的路線?秉承求真的態度和實證的精神,我們決定先厘清該內容在教材中的沿革。

二、教材追溯

我們查閱了“文化大革命”結束以來的歷版歷史教材,有如下發現:

1987年12月出版的人教版初級中學教科書中國歷史第三冊《第六編社會主義社會》部分,在《社會主義全面建設開始時期的成就和失誤》中介紹了“一五”計劃交通運輸業的發展,首次出現了“康藏公路”通車的內容——“五年內,新建鐵路線30多條,通往‘世界屋脊的康藏、青藏、新藏公路相繼通車”。不過,此處寥寥數語一筆帶過,沒有配圖。

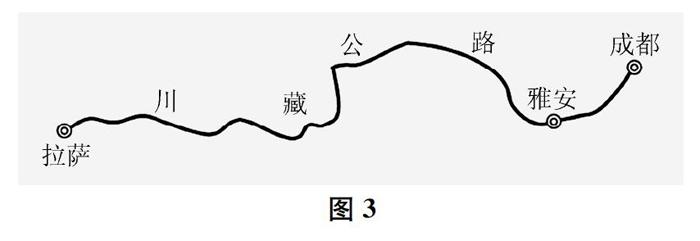

1992年4月出版的人教版義務教育三年制四年制初級中學教科書(試用本)中國歷史第四冊中,第21課《第一個五年計劃的實行》中赫然出現了川藏、青藏、新藏公路示意圖(其中,“川藏公路”簡化圖如圖3所示),應為教材最早出現的“川藏公路”示意圖。其起止點為成都和拉薩,而且該路線較為曲折,從雅安出發有一個明顯向西北再折往西南的過程。

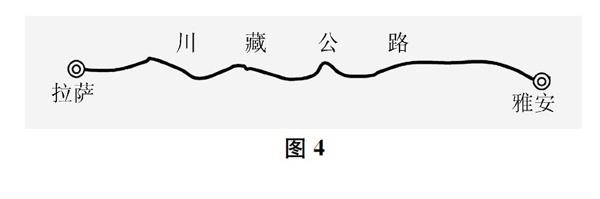

2002年10月出版的人教版義務教育課程標準實驗教科書中國歷史八年級下冊《工業化起步》一課中,呈現了第一個五年計劃工業交通建設主要成就分布示意圖(其中,“川藏公路”簡化圖如圖4所示)。與1992年版教材相比,該圖中“川藏公路”的線路有了明顯改動,不但起點變成了雅安,而且路線也變得較為平直,應為現行教材示意圖的雛形。

2009年3月出版的人教版義務教育課程標準實驗教科書《歷史與社會》九年級上冊中《共和國的風雨歷程》一課也提到了“第一個五年計劃”,并附有我國“一五”時期建設成就示意圖。圖中“川藏公路”從雅安至拉薩,名稱修改為“康藏公路”,路線明顯截彎取直,與2002年版教材一致。

總體而言,統編初中歷史八年級下冊中的第一個五年計劃期間工業交通建設主要成就分布示意圖是對2002年版教材的承襲。關于該圖中的“川藏公路”的疑點有三:一是其名稱為“川藏公路”還是“康藏公路”;二是其路線較為平直還是較為彎曲;三是其起點為雅安還是成都。孰是孰非,需要進一步考證史料。

三、史料考證

顧頡剛先生曾說:“治史學的人所憑藉的是史料。治史學的人對于史料的真偽應該是最先著手審查的。要是不經過這番工作,對于史料毫不加以審查而即應用,則其所著雖下筆萬言,而一究內容,全屬憑虛御空,那就失掉了存在的資格。”歷史學是一門“實證”的學科,對任何問題的質疑,都應當建立在史料構建的常識基礎上。我們應通過搜集多種史料,區分史料的類型、價值,對史料進行整理、參校和辨析,實現互證。

有關新中國交通發展的成就,學術界研究的史料主要為新聞報刊、回憶紀念文章、交通史、交通年鑒等。

我們首先查閱“一五”計劃期間新聞報刊的相關報道。1954年12月25日《人民日報》刊發的社論《在“世界屋脊”上創造幸福生活——慶祝康藏、青藏兩公路通車》載:“康藏公路起自雅安,終于拉薩,全長二千二百五十五公里,平均海拔高達三千公尺(米)以上。”

參照1955年7月沈石《世界屋脊上的公路——康藏公路工地紀事》中“康藏公路從成都出發,經雅安,開始逐漸向西北至康定、道孚、甘孜、在馬尼根果轉向西南,至昌都、邦達,從邦達開始路線較為平直,至松宗、太昭,到拉薩”可知,“一五”計劃期間通車的“康藏公路”,其路線示意圖的確是比較彎曲的,呈現為一個較為扁平的“幾”字型。這一點可以從中華人民共和國郵電部1956年3月30日發行的《康藏、青藏公路》特種郵票(如圖5所示)中得到驗證。

綜合來看,“川藏公路”原稱“康藏公路”,1955年11月西康省撤銷后,改稱“川藏公路”,并且與“成雅公路”(成都—雅安)合并。因此,其起點定為成都也符合史實。經過參校互證,我們得出結論:《中國歷史地圖冊》中,第一個五年計劃期間工業交通建設主要成就示意圖中的“川藏公路”示意圖(即圖2)更符合史實。

四、史料補缺

通過考證史料內容還原歷史真相,似乎史料實證的整個過程已經結束。然而,為什么會出現這樣的差異?

剖析甄別后,我們發現,之所以“川藏公路”線路版本眾多,是因為當今的川藏線(如圖6所示)主要分為川藏北線和川藏南線。在當時的社會條件下,“川藏公路”是中國筑路史上工程最為艱巨的一條公路。該條公路始于四川成都,經雅安、康定、甘孜、德格進入西藏昌都、邦達,再經八宿、波密、林芝到拉薩,現稱為“川藏公路”北線。“川藏公路”北線于1954年12月25日正式通車,而后筑路隊伍又繼續修建康定經新都橋、雅江、理塘、巴塘、芒康至邦達的南線。該段線路于1954年至1969年分段建成,1969年全部建成通車,被正式列入國道318線的一部分。

由此可見,教材中第一個五年計劃期間工業交通建設主要成就分布示意圖中呈現的應該是“川藏公路”南線。鑒于南線全線通車時間并不在“一五”計劃期間,建議將該圖與八年級上冊《中國歷史地圖冊》中的第一個五年計劃期間工業交通建設主要成就示意圖修正為一致。

參考文獻:

[1] 王劍英.歷史地圖在歷史教學中的地位和作用[J].課程·教材·教法,1985(2).

[2] 劉立德.教材變遷見證改革開放40年[N].中國教師報,20180919.

[3] 顧頡剛.當代中國史學[M].沈陽:遼寧教育出版社,1998.

[4] 沈石.世界屋脊上的公路——康藏公路工地紀事[M].北京:民族出版社,1955.

[5] 狄方耀,馮崗.公路建設對社會發展和國防鞏固的作用研究——以西藏民主改革前后的實踐為例[J].西藏民族大學學報(哲學社會科學版),2017(4).

[6] 江村羅布.輝煌的二十世紀新中國大記錄(西藏卷1949—1999)[M].北京:紅旗出版社,1999.