安徽黃山風景名勝區

張引

黃山位于安徽省南部,原名黟山,因峰巖青黑、遙望蒼黛而得名。據傳軒轅黃帝曾在此煉丹,唐玄宗在天寶六年將其改名為黃山。黃山擁有世界文化與自然遺產、世界地質公園、世界生物圈保護區三項桂冠,素有“人類生態第一山”的美稱,與長江、長城、黃河同為中華壯麗山河和燦爛文化的代表。

黃山作為“三山五岳”之一的名山,集中國各大名山的美景于一身,古人評價黃山具有“泰岱之雄偉、華山之險峻、衡岳之煙云、匡廬之飛瀑、雁蕩之巧石、峨嵋之清秀”。明朝旅行家、地理學家徐霞客兩次登臨黃山,贊嘆道:“薄海內外之名山,無如徽之黃山。登黃山,天下無山,觀止矣!”被后人引申為“五岳歸來不看山,黃山歸來不看岳”。

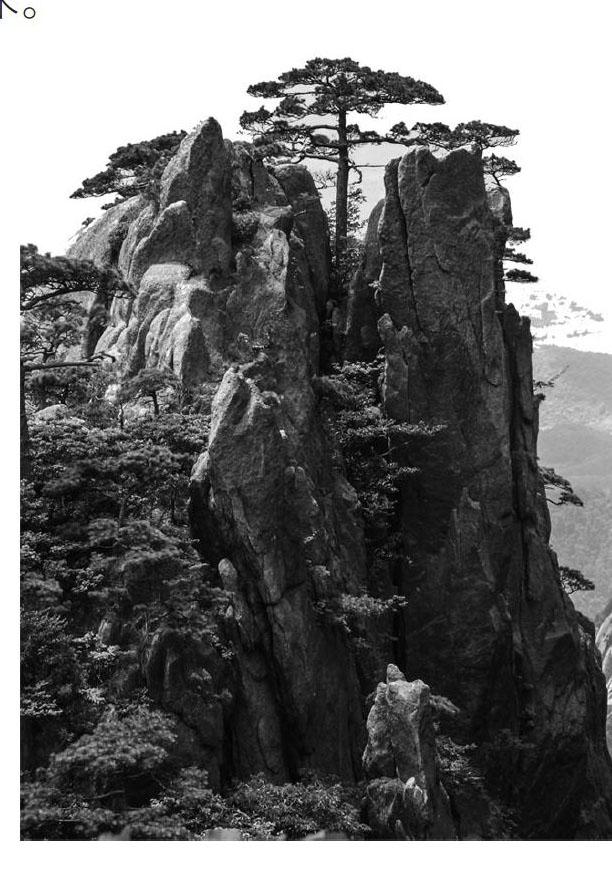

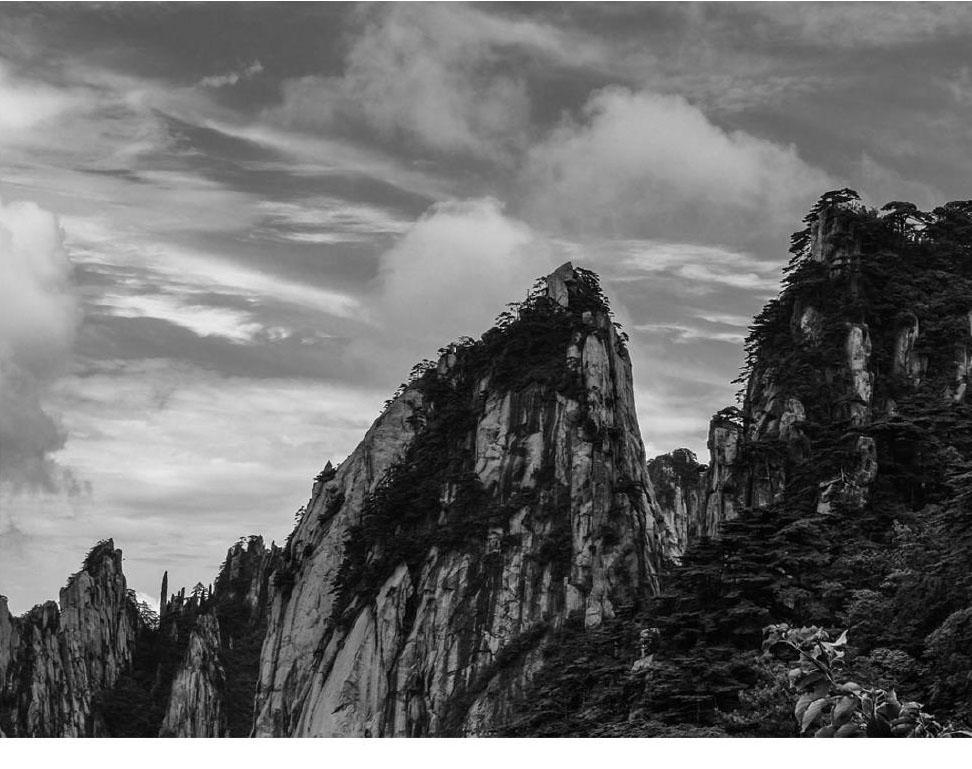

自古黃山天下奇,“黃山之奇,信在諸峰;諸峰之奇,信在松石;松石之奇,信在拙古;云霧之奇,信在鋪海”。橫空峰巒、浩渺云煙、奔瀉飛瀑、嶙峋巧石、奇特青松,無不展現著黃山的壯美風姿,吸引著無數遷客騷人到此游歷、吟詩、作畫。只有到了黃山,你才會明白傳統山水畫的“皴法”是怎么回事,這里是重塑中國山水畫精神的殿堂。

山,總是以自然形態取勝,而黃山卻以永無止境的變化取勝,那千變萬化的云海和千年聳立的松石,共同組成了美到極致的景色,也鋪陳了中國人夢想的山水畫卷。

世遺印象

黃山以優美的自然風光、深厚的文化底蘊和獨特的生物多樣性聞名于世。1990年12月12日,黃山被聯合國教科文組織確定為世界文化和自然遺產,遺產地規劃面積為160.6平方千米。

黃山號稱有“三十六大峰,三十六小峰”,主峰蓮花峰海拔高達1864米,與平曠的光明頂、險峻的天都峰一起,雄居景區中心,周圍有77座千米以上的山峰,構成一幅波瀾壯闊、氣勢磅礴的立體畫面。

黃山以天海為中心,分為前山和后山。前山指的是玉屏景區,古稱“文殊院”,以玉屏樓為中心,以蓮花峰和天都峰為主體。古語有云:“不到文殊院,不見黃山面。”后山指松谷景區,這里一路千峰競秀,萬壑爭奇,巧石名潭尤為佳妙。

黃山“四絕”是奇松、怪石、云海、溫泉。其中,“迎客松”是黃山的標志,它挺立在玉屏峰東側、文殊洞之上,地處海拔1680米,樹高10.1米,樹齡有800余年,是黃山十大名松中的“元老”。“迎客松”姿態蒼勁,枝葉平展如蓋,兩大側枝橫空斜出,似展臂迎客,頷首向五湖四海的賓朋致意,是安徽人民熱情友好的象征,承載著擁抱世界的東方禮儀文化。

世界遺產委員會評價:黃山,在中國歷史和文學藝術的鼎盛時期(公元16世紀中葉的“山水”風格)曾受到廣泛的贊譽,以“震旦國中第一奇山”而聞名。今天,黃山以其壯麗的景色——生長在花崗巖石上的奇松和浮現在云海中的怪石而著稱。對于從四面八方來到這個風景勝地的游客、詩人、畫家和攝影家而言,黃山具有永恒的魅力。

遺產價值

(一)文化遺產

1.山水畫

黃山被尊為中國傳統山水畫的搖籃。南唐時,工匠們用黃山松煙制作徽墨;到了明代,對黃山的描繪成為中國山水畫家最喜愛的主題之一;而明末清初形成的“黃山畫派”,是黃山文化孕育的一顆璀璨明珠。大師們以黃山為背景作畫,以凝重簡練的筆墨、明快秀麗的構圖、清高悲壯的風格、深沉宏達的旨意在畫壇獨樹一幟。

2.石刻

摩崖石刻為黃山增添了古雅意趣,展現了豐厚的文化底蘊。歷代遺留的石刻共有300多處,篆、隸、行、楷、草諸體俱全,顏、柳、歐、趙各派盡有。最大的摩崖石刻是青鸞峰上每字6米見方的“立馬空東海,登高望太平”。

3.詩文

李白、賈島、范成大、石濤、徐霞客、龔自珍、黃炎培、董必武、郭沫若、葉圣陶、老舍、豐子愷等名人的詩詞散文,從各個側面發掘并充實了黃山的美,是我國文學寶庫中的燦爛花朵。

(二)自然遺產

1.奇妙的地貌

黃山集八億年地質史于一身,融峰林地貌、冰川遺跡于一體,兼有花崗巖造型石、花崗巖洞室、泉潭溪瀑等豐富而典型的地質景觀。前山巖體節理稀疏,多球狀風化;后山巖體節理稠密,多柱狀風化。山體峻峭,形成了“前山雄偉、后山秀麗”的地貌特征。

2.珍稀的物種

黃山的野生植物有1452種,屬國家一類保護的有水杉,二類保護的有銀杏等4種,三類保護的有8種,還有石斛等10種瀕臨滅絕的物種,以及馳名中外的名茶“黃山毛峰”和名藥“黃山靈芝”。珍禽異獸有白頸長尾雉、獼猴、短尾猴、梅花鹿、野山羊、云豹、八音鳥、白鷴鳥、相思鳥等。