微信運動“步數排行榜”對用戶運動行為的影響

雷麗彩,曾恩鈺

1 湘潭大學 商學院,湖南 湘潭 411105 2 南京大學 工程管理學院,南京 210093

引言

黨的十九大報告提出“人民健康是民族昌盛和國家富強的重要標志”,提出“實施健康中國戰略”。要擁有健康的身體,必須先從腳動起,國際衛生組織將行走定義為“世界上最好的運動”,當今許多國家把行走健身納入了國家計劃,中國也逐漸形成全民健走的氛圍。隨著移動社交媒體平臺的迅速發展,每個人都被緊密地嵌入一個相互影響的社會網絡中。同時,當今快速發展的穿戴式智能設備,如智能手機、計步手環等,將用戶每天的運動數據通過與互聯網交互實現對用戶的運動情況和身體健康狀況等進行實時監測,各類相關APP的出現進一步推動了健康數據的可視化和社會化。因此,有必要探索多重網絡關系中用戶健康數據對用戶行為的影響機制[1],用戶的運動行為在社會網絡中相互影響、相互促進的效應也日益受到研究者和實踐者的關注,成為電子健康服務管理領域熱門的研究話題之一。

作為移動社交媒體的代表,微信逐漸成為信息獲取、形象展示、服務宣傳和社交溝通的重要渠道,微信運動是微信上一個類似計步數據庫的公眾號,2017年9月的日活躍用戶數達到1.15億,用戶可以通過關注此公眾號查看自己以及好友的實時行走數據,是用戶自我形象展示和健康管理的平臺,是典型的社會網絡。如今越來越多的用戶開始使用微信運動共享運動數據,通過公眾號的“步數排行榜”激勵自己的運動行為,進而期望獲得一定的形象展示和社會支持。排行榜中存在明顯的競爭機制和社會支持,用戶通過參與公眾號的“步數排行榜”與好友的運動數據進行實時比較的行為是否真的能對其運動行為產生激勵作用,用戶之間的態度差異和性別差異又如何調節排名機制對運動行為的激勵效應,這都是值得探討的問題。

因此,在健康數據可視化和社會化背景下,本研究在社會網絡行為傳染、社會支持與用戶運動行為、競爭機制與用戶運動行為的已有研究基礎上,從激發用戶運動行為的內在動機角度,探討具有社會網絡性質的微信運動“步數排行榜”對用戶運動行為的影響機制,研究用戶之間的態度差異和性別差異對于排名機制與運動行為之間關系的調節作用,為電子健康社交服務平臺的運營提供決策依據和借鑒。

1 相關研究評述

1.1 社會網絡與行為傳染

社會網絡不同于其他形式的網絡,社會網絡是指社會個體成員之間因為互動而形成的相對穩定的關系體系,網絡傳遞性是社會網絡一個重要的性質,社會網絡的存在能使個體進行更好的知識共享[2]。社會網絡中的個體并不是獨立存在的,個體的行為往往受到所接觸的人和社會的影響,即社會網絡的存在對網絡中的個體產生諸多方面的影響[3]。社會網絡的存在對個體認知的影響可能帶來行為的改變,在早期關于健康行為方面的研究中,已有學者研究社會網絡中用戶行為之間的傳染性對健康行為的影響,認為個人的決定和行為影響同儕的決定和行為。在生理健康方面,CHRISTAKIS et al.[4]的研究表明,肥胖可以通過社會關系傳播,一對雙胞胎,如果其中一個肥胖,另一個變肥胖的概率增加40%。心理健康也受到社會網絡的影響,FOWLER et al.[5]發現在社會網絡中幸福感具有動態傳播性,人們的幸福取決于與他們有關聯的其他人的幸福,被許多感覺幸福的人圍繞的人在未來幸福的概率更高。

社會網絡應用的發展將每個人都緊緊地嵌入一個相互影響的社會網絡中[6],社會網絡包含了存在于現實的關系和依托于互聯網的關系。GHOSE et al.[7]提出在移動互聯網空間中用戶行為的經驗框架,認為社會網絡對用戶行為有很強的正向影響。基于社會網絡的信息傳播研究表明,依托于互聯網的社會網絡同樣具有傳遞性的特征[8],個體的行為對其他個體的交互行為有顯著影響[9]。

在運動行為研究方面,ARAL et al.[10]認為在全球社會網絡中用戶的運動行為具有社會傳染性,一個用戶運動步數的增加在一段時間內促使其同儕的步數也增加,并且這種傳染性還伴隨著個人特征差異。微信作為中國社交媒體的代表,契合了社會黏性化和人性化發展[11],也有學者開始依托該平臺進行研究,如微信用戶使用行為的驅動因子和內在作用機理[12]。從社會網絡角度出發,微信用戶關系網絡分布不均勻,在網絡中處于明顯核心地位的用戶有較強的人際交往能力,對他人的行為和信息資源的獲取有一定的影響[13]。微信運動作為微信的一個功能,集社交功能和健康管理于一體,將用戶每天的運動行為數據化和社交化,對用戶的運動行為具有正向影響[14]。

1.2 社會支持與用戶行為

社會支持指來自個人之外的各種支持的總稱,是與弱勢群體的存在相伴隨的社會行為。在社會網絡中,用戶的在線參與行為能促進信息交流、形象展示和獲取情感支持,情感支持比信息交流更能夠提升用戶對在線健康社區的持續參與度和關注度。已有學者研究社會支持對健康狀況的影響,如在體重控制和生活滿意度方面,與單獨治療的人相比,獲得社會支持的人完成體重減輕治療和維持體重減輕的比例更高[15],不同程度的社會支持造成減肥效果的顯著差異[16],社會支持與生活滿意度也呈顯著正相關[17]。社會支持對健康狀況的改善也會產生影響,楊化龍等[18]探討在線健康社區中用戶獲得的社會支持和個人目標對于健康狀況的影響,表明社會支持從情感和信息等方面積極影響用戶健康狀況的改善程度。健康狀況不僅受到社會支持程度的影響,不同社會支持類型的作用機理也存在差別[19]。在社會支持對運動行為的影響方面,在依托互聯網的社會網絡中,評論、點贊和轉發等社會支持行為對用戶的運動行為有積極的短期影響[20]。社會支持可以通過促進自我調節,特別是自我效能來激勵個體的運動行為[21]。在微信運動公眾號中,用戶參與排名后有機會獲得好友的點贊,用戶自己也可以對好友的運動數據進行點贊,微信運動平臺中對他人行走步數的點贊行為也是一種社會支持行為的表現。

1.3 競爭與用戶行為

競爭作為一種重要的社會刺激對個人的健康行為具有至關重要的潛在價值。傳統的健康行為(如運動和平衡飲食結構等)往往對于自我控制和自我約束要求過高而導致高失敗率,而競爭機制試圖通過外部激勵的方式促進個人追求健康的行為,將患者自我監控下的個人健康管理行為轉變為群體參與的比賽行為[22]。然而,目前學術界對于競爭與行為之間的關系尚未有明確的界定,在個體心理過程層面,競爭似乎既不完全有益于也不完全有害于個體的行為表現,二者的關系隨著所追求目標的類型不同而變化[23]。但也有學者認為競爭與行為表現之間存在明確的關系,BROWNELL et al.[24]對3次減肥比賽的數據進行分析,發現競爭能夠有效降低參與人的流失率并增強減重效果,說明競爭對參與者的運動行為有積極的促進作用。而STAIANO et al.[25]卻得到完全相反的結果,該研究基于一個減重主題的視頻游戲,發現競爭性的游戲玩家的減重成效并不明顯優于其他非競爭的游戲玩家。對此作者的解釋是,可能該游戲中的虛擬競爭過于激烈,體質弱的用戶群體可能缺乏足夠的動力參與游戲。關于微信運動的“步數排行榜”,劉西成等[26]認為該排行榜讓用戶處于競爭環境中,進而刺激用戶增加運動量,具有激勵作用。

綜上所述,在社會網絡中用戶的行為具有傳染性,一個用戶行為的改變影響社會網絡中其他用戶的行為,而社會支持和競爭環境的存在都可以增強社會網絡中的行為傳染力度。盡管目前已有研究探討了微信運動對運動行為的影響,但這些研究卻忽視了“步數排行榜”以及性別差異和態度差異等個人因素在運動行為中的作用,個體差異的存在使針對不同類型人群制定政策比僅考慮平均處理效果的政策更有效。評估干預效果的黃金標準是隨機對照實驗(randomized controlled trial,RCT),由于成本和道德因素,該實驗在社會科學研究中十分罕見,已有的研究大多沒有考慮用戶參與微信運動“步數排行榜”是否存在一定的選擇性偏差。因此,本研究以用戶的日平均步數作為用戶運動行為的測量指標,基于傾向得分匹配的方法消除選擇偏差,探討微信運動“步數排行榜”對用戶運動行為的影響,研究用戶個人的性別差異和態度差異對于公眾號的排名機制與用戶運動行為之間關系的調節作用。

2 研究假設和模型

2.1 微信運動“步數排行榜”排名機制與用戶運動行為

FESTINGER[27]提出的社會比較理論認為個體在缺乏客觀完備信息的情況下,會把他人作為比較的參考點來進行自我評價,從而評價確認自己的屬性,同時還包含個體主觀方面的積極愿望,即希望得到肯定性情感的滿足。對社會比較的研究一直都是學界關注的焦點,個體通過與其他不同類型的個體相比較來認知、審視自己,進而對自己情感和行為產生影響[28-29],有研究表明社會比較與運動行為之間存在交互影響[30]。在微信運動的“步數排行榜”中存在競爭環境,對改善用戶的運動行為具有重要的潛在價值,因為用戶參與競爭可以將個人的自我監控轉變為群體參與,通過將自己與好友行走步數不斷比對的激勵方式改善自己的運動行為。另外,從用戶動機角度,排行榜為用戶的個人形象展示提供了平臺,具有期望得到尊重和認可的動機;同時用戶在通過平臺進行社交活動時,具有期望獲取他人支持和獲得歸屬感的動機[31-32]。用戶在激勵自己去行走更多的步數來獲得好友圈中更靠前的步數排名時,通常會在不斷獲取成就感和他人對自己的社會支持認同感的過程中維持或改善自己的運動行為。因此,本研究提出假設。

H1微信運動“步數排行榜”對用戶運動行為具有正向的激勵作用。

2.2 性別差異的調節作用

已有學者研究兩性在認知和行為等方面表現出來的差異[33],通常認為男性更加獨立和理性,往往偏向于只關注自己;而女性因為偏愛和諧的關系,在關注自己的同時也會關注他人。而且,環境變化對兩性個體行為產生的影響也會不同。男性和女性在與社會角色相關的認知方面有所不同,通過一定的干預,女性會更有計劃地改變自己的行為[34]。而男性往往具有更強的運動自我認同感,對運動行為參與度更高,相信自己能比同伴運動的更多[30]。對社會支持的需求程度,相對于男性,女性更注重在社會網絡中獲得社會支持,因為女性會更在意別人的看法,對社會關系更加敏感[35]。在微信運動平臺中,用戶可以通過“步數排行榜”看到好友圈中所有參與用戶的實時運動數據,任何一個用戶的運動行為都可能造成“步數排行榜”中排名的改變,一般排名靠前的用戶更容易獲得其他用戶的點贊。而女性用戶更注重社會支持,在關注自己運動數據的同時也密切關注好友的運動行為,使她們更在意自己在“步數排行榜”中的排名,從而更有可能激勵自己行走更多的步數。因此,本研究提出假設。

H2微信運動“步數排行榜”對女性用戶運動行為的影響比對男性用戶更顯著。

2.3 態度差異的調節作用

計劃行為理論認為影響行為的因素都是經由行為意向間接影響行為的表現,而行為意向受到行為態度、主觀規范和知覺行為控制3個因素的影響,其中行為態度是指對于采取某項特定行為抱持的正面或負面的感覺[36]。一般而言,個人對某項行為的態度愈正向,其行為意向愈強。對于運動行為,運動態度是影響其程度的一個關鍵因素[37]。已有學者的研究結果表明,不同的情感態度對運動行為意圖的影響不同,但兩者不一定存在完全的正向關系,如CATELLIER et al.[38]的研究表示積極和消極情緒下的參與者比中性情緒下的參與者運動意愿更低。本研究討論的態度差異是指用戶對于參與運動行為的態度差異,對運動行為持積極態度的用戶通常會更自覺自愿地參與運動,即使沒有任何外力干預監督也如此,參與“步數排行榜”后會進一步促使態度積極者不斷增加行走步數,使自己在好友圈中的排名不斷靠前,從而更好地展示自己;對運動行為持消極態度的用戶自身目標性弱,在沒有外力監督的情況下參與運動行為的意愿較低,參與“步數排行榜”使態度消極者的運動行為轉變為外部干預監控下好友圈的競爭排名,從而激勵其試圖不斷改善運動行為;態度中性用戶則是指對自身的運動行為多持無所謂或不清楚的態度,是否參與微信運動“步數排行榜”對該類用戶的運動行為并沒有顯著影響。因此,本研究提出假設。

H3a微信運動“步數排行榜”對態度積極和態度消極用戶的運動行為有顯著影響。

H3b微信運動“步數排行榜”對態度中性用戶的運動行為影響并不顯著。

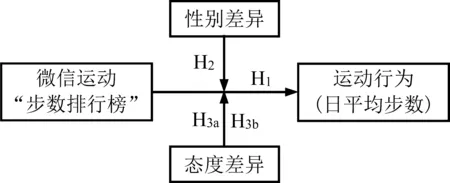

綜上所述,本研究的理論模型見圖1。

圖1 研究模型Figure 1 Research Model

3 研究方法和數據來源

3.1 研究方法

為有效測量微信運動“步數排行榜”對用戶運動行為的影響,定義測量用戶步數的方程式為

Y=f(X)+αD+ε

(1)

其中,Y為用戶的日平均步數;X為控制變量,包括用戶的個人特征、環境特征等,X=(x1,x2,…,xn);D為用戶是否參與“步數排行榜”的兩值變量,參與時取值為1,不參與時取值為0;α為參數,ε為隨機擾動項。若用戶是隨機被分配到參與排名組和不參與排名組,則α能夠精確測量參與排名對用戶步數的凈激勵效應。用戶在使用微信運動平臺時,會根據外部環境以及其對運動行為的態度自愿決定是否參與到微信運動“步數排行榜”中,由于對運動行為持不同態度的用戶使用微信運動的目的和期望不同,所以用戶是否參與微信運動“步數排行榜”存在一定的選擇性偏差,這將導致(1)式中D與ε相關,此時若采用OLS進行參數估計,則α的估計結果一定是有偏的[39]。

RCT能有效減少選擇性偏差和檢驗干預效果,同一用戶在參與排名時與不參與排名時的步數差可解釋為“步數排行榜”對用戶運動行為的影響。但是,當用戶在調查問卷中對自己的步數進行估計時,只能獲得參與排名用戶報告的步數(Y1)和未參與排名用戶報告的步數(Y0),而對于參與排名者在未參與排名狀態下的步數以及未參與排名者在參與排名狀態下的步數則無法獲取,這實際上是一種“數據缺失”問題。因此,為了考慮反事實估計參與“步數排行榜”對用戶步數的影響,本研究采用ROSENBAUM et al.[40]提出的傾向得分匹配方法來消除自選擇偏差。該方法不需要對回歸方程的形式和樣本的分布進行假設,同時也不需要對控制變量的外生性進行假定。傾向得分匹配方法是通過傾向得分對隨機實驗過程進行模擬,通過反事實估計評估干預效應,在經濟和管理等多個領域得到了很好的應用[41-43]。其核心思想是借助傾向得分找到一組沒參與排名的控制組,使其與參加排名的用戶(處理組)的資源稟賦特征盡可能相似,這樣就可以有效降低選擇性偏差帶來的影響。由于處理組和控制組兩組樣本的其他資源稟賦特征相似,兩組樣本之間如果存在步數差異就可以解釋為是“步數排行榜”排名機制的貢獻。

本研究采用傾向得分匹配方法的基本思路如下。

第1步,計算傾向得分。傾向得分是在給定條件下接受干預的條件概率,在尋找控制組的過程中,通過特殊方法將多個維度的特征濃縮為一個指標。本研究的傾向得分值利用Logit模型估計得到,在給定i用戶的Xi樣本特征的情況下,i用戶參加“步數排行榜”的概率即為傾向得分值,有

p(Xi)=Pr(Di=1|Xi)=E(Di|Xi)

(2)

其中,p(Xi)為傾向得分值,Xi為影響i用戶選擇行為的特征變量。

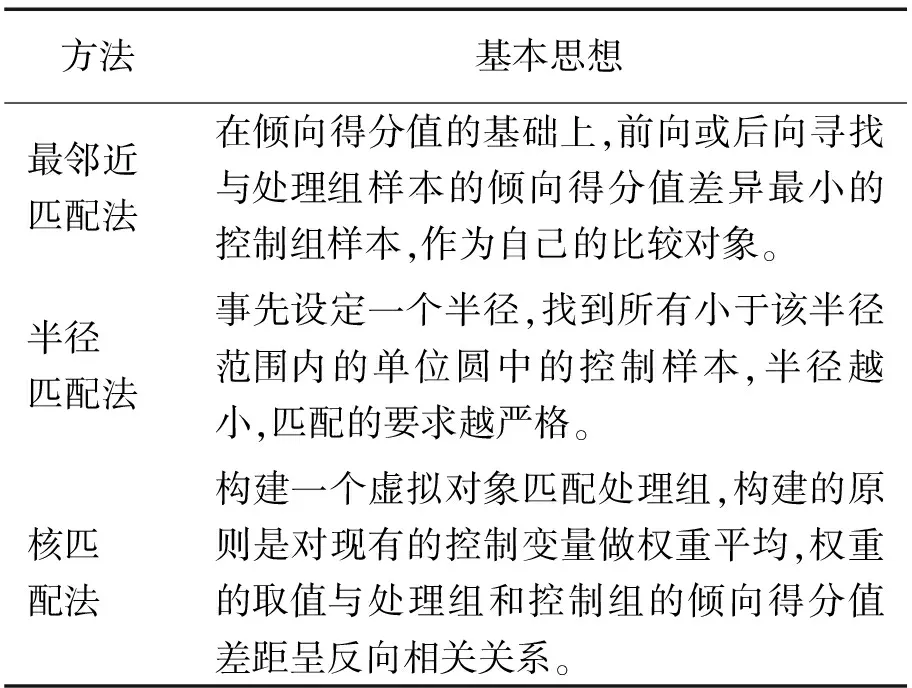

第2步,選擇匹配方法。選擇合適的匹配方法,將處理組(D=1)中的每一個觀測值與控制組(D=0)中傾向得分相近的觀測值進行匹配。為了保證估計結果的穩健性,本研究采用最鄰近匹配方法、半徑匹配方法和核匹配方法3種方法對樣本進行匹配。3種匹配方法的基本思想見表1。

表1 匹配方法的基本思想Table 1 Basic Idea of Matching Method

第3步,計算平均處理效應。理論上,在給定傾向得分的情況下,匹配完成后,“步數排行榜”對用戶日平均步數的平均處理效應可以通過比較處理組與控制組的步數差異而得到,即

ATT=E[Y1,i-Y0,i|Di=1]

=E{E[Y1,i-Y0,i|Di=1,p(Xi)]}

=E{E[Y1,i|Di=1,p(Xi)]-

E[Y0,i|Di=1,p(Xi)]|Di=1}

(3)

其中,ATT為平均處理效應,Y1,i為i用戶參與“步數排行榜”時的日平均步數,Y0,i為i用戶不參與“步數排行榜”時的日平均步數。E[Y1,i|Di=1]值可以觀測,而E[Y0,i|Di=1]值不可以觀測,是一個反事實結果,需要運用傾向得分匹配方法構建E[Y0,i|Di=1]的替代指標。

另外,為了減少樣本標準偏差的影響,本研究采用Bootstrap方法獲取平均處理效應的標準誤。具體步驟為,①在原始樣本中重復隨機抽取n個觀測值后得到經驗樣本;②運用傾向得分匹配方法計算該經驗樣本的平均處理效應;③將第1步和第2步重復進行M次,得到M個ATT值;④計算這M個ATT值的標準差后得到原始樣本的ATT標準誤。

3.2 數據來源

本研究采用網上問卷調研的方式收集數據,在正式發放問卷前,于2017年11月6日至10日對湖南省某大學40名師生進行問卷預調研,得到師生提出的修改意見并進行初始分析,確保問卷題項不存在歧義且信度和效度滿足研究要求。在此基礎上對問卷進行修改,形成最終正式問卷。

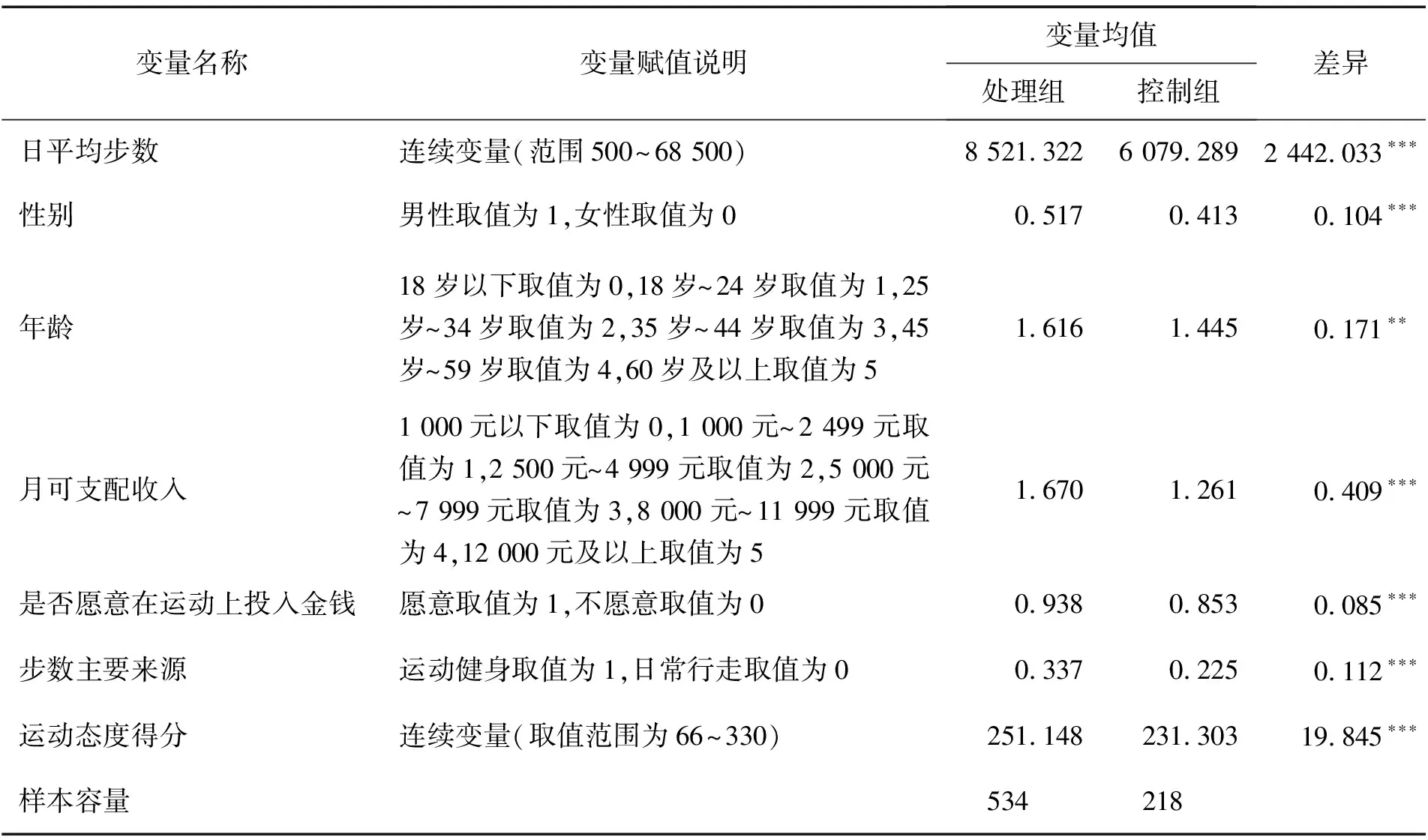

問卷發布在專業調研平臺問卷星(http:∥www.wjx.cn),通過社交網站等各種渠道發送問卷鏈接邀請微信用戶填寫。從2017年12月發放問卷,截止到2018年6月下旬,共收集969份答卷。為了保證參與本次調研的人員均為目標調查對象,研究人員在正式問卷開始前設置多個過濾性問題,以保證用戶具有真實的計步軟件使用經驗。基于過濾性問題和反向問題,研究人員剔除回答時間過短、數據缺失(包括無法評估自身的日平均步數、不使用計步軟件等)、含異常值、回答態度不認真等無效樣本,確保參與本次調查的用戶均有微信運動或其他計步軟件的使用經驗,保證樣本數據的可靠性。最終,保留752份有效問卷,有效率為77.606%。將用戶分為參與微信運動“步數排行榜”的處理組和不參與排名的控制組,兩組樣本人口統計學基本信息見表2。

由表2可知,樣本中參與“步數排行榜”的用戶534人,未參與的用戶218人。在參與“步數排行榜”排名的處理組中男性偏多,未參與排名的控制組中女性偏多,兩組的年齡均值都介于18歲~34歲之間,年輕人居多,月可支配收入也大都介于1 000元~4 999元之間。而且相對于控制組的用戶,處理組用戶日平均步數更多,更愿意在運動健康方面投入金錢,并且步數來源更偏向于運動健身,運動態度也更加積極。但是需要注意的是,由于是否參與微信運動的“步數排行榜”是用戶的自選擇行為,上述各變量的統計差異性有可能不是參與排名后的必然結果,而是由其他因素導致的。因此,需謹慎使用表2中的結果。

表2 樣本人口統計學特征Table 2 Demographic Characteristics of Samples

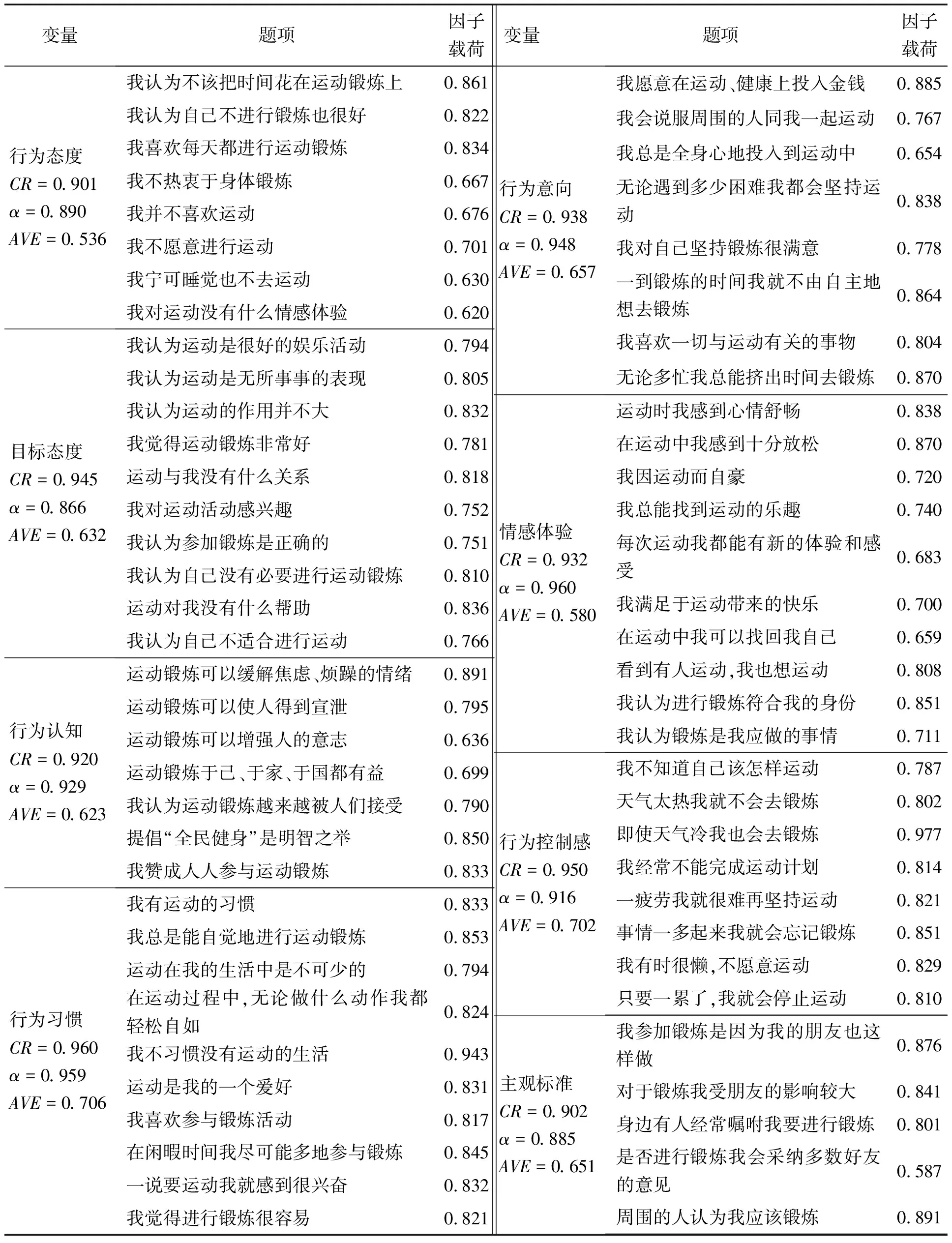

本研究在研究模型的基礎上設計問卷和測量量表。本次研究所需數據來自問卷的用戶基本信息和運動態度測試兩部分,其中,日平均步數來自用戶的自我報告,取值為最近一周每日步數的均值。基于毛榮建[44]設計的《鍛煉態度量表》測量用戶運動態度,毛榮建[44]在AJZEN[36,45]提出的計劃行為理論的基礎上,建立態度-行為因果關系模型,設計出鍛煉態度量表,本研究依據需求選取該量表8個分量表中的66個題項,包含正向計分題和反向計分題。8個分量表分別測量用戶的行為態度、目標態度、行為認知、行為習慣、行為意向、情感體驗、行為控制感和主觀標準。運動態度問卷題項見表3。本研究采用Likert 5點評分法測量,1為非常不同意,5為非常同意。最后用總分測量用戶運動態度差異。

表3 運動態度測量量表及其信度和效度檢驗結果Table 3 Measurement Scale for Exercise Attitude and Test Results for Reliability and Validity

4 實證結果分析和假設驗證

4.1 信度和效度檢驗

對運動態度量表的信度和效度進行檢驗,對樣本數據進行主成分分析后得到的KMO值為0.973,表明適合進行因子分析。計算各測量維度的組合信度(CR)、Cronbach′sα系數、平均提取方差(AVE)以及各測量變量的因子載荷,以驗證量表的可靠性,結果見表3。由表3可知,所有測量維度的CR值和α系數值均大于0.700,表明信度較好;各測量維度的AVE值都在0.500以上,各變量的因子載荷都大于0.500,且大部分在0.700以上,表明樣本數據具有良好的聚合效度。分析結果表明,測量量表的信度和效度滿足研究要求。

4.2 樣本匹配效果檢驗

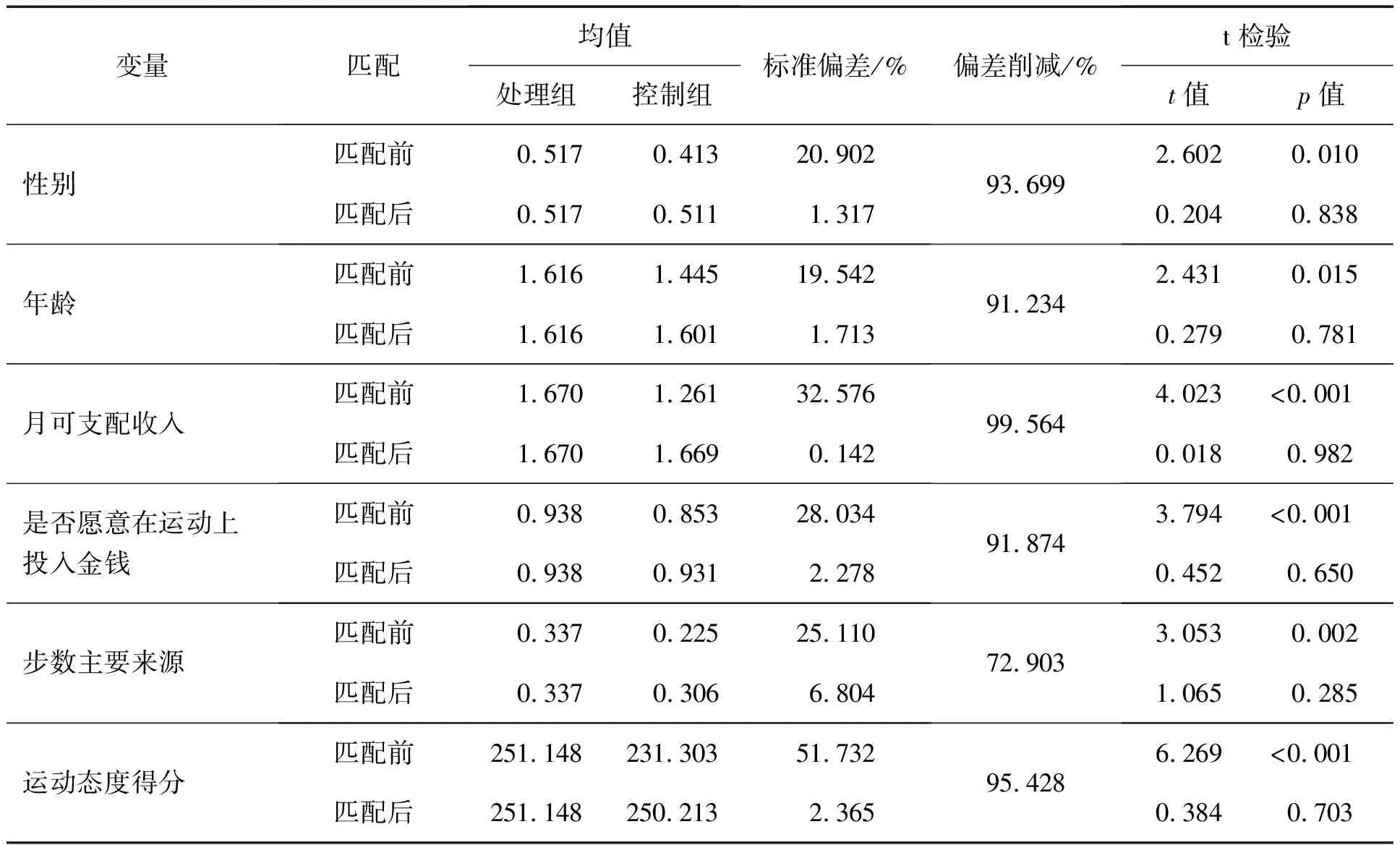

選取用戶的個人特征變量作為解釋變量,采用Logit概率模型計算每個用戶參與微信運動“步數排行榜”的概率,即傾向得分,然后根據傾向得分采用不同的匹配方法為其匹配稟賦特征最相近的用戶。以最鄰近匹配法為例說明樣本的匹配效果,按1∶3匹配,為每個參與排名的用戶尋找傾向得分與之最接近的3個未參與排名的用戶,將這3個未參與排名的用戶進行加權平均得到1個樣本,該樣本作為參與排名用戶的匹配樣本。特征變量在匹配前后的變化情況見表4。ROSENBAUM et al.[40]認為,如果變量在兩組樣本間的標準偏差的絕對值小于20,可以認為匹配效果可靠;反之,則認為匹配過程失敗。由表4可知,在匹配前,特征變量的標準偏差在19.542~51.732之間,說明處理組與控制組之間的大部分特征變量存在明顯的差異。完成匹配后,處理組與控制組兩組樣本的特征變量的標準偏差都有大幅度減少,其標準偏差降至0.142~6.804之間,均小于20,說明匹配后處理組與控制組之間各特征變量的均值水平已經非常接近,組間的特征差異得以部分消除,匹配效果較好。由于半徑匹配法和核匹配法的檢驗結果與最鄰近匹配法類似,此處不再贅述。

表4 樣本匹配前后特征變量變化情況Table 4 Changes of Characteristic Variables in Samples Before and After Matching

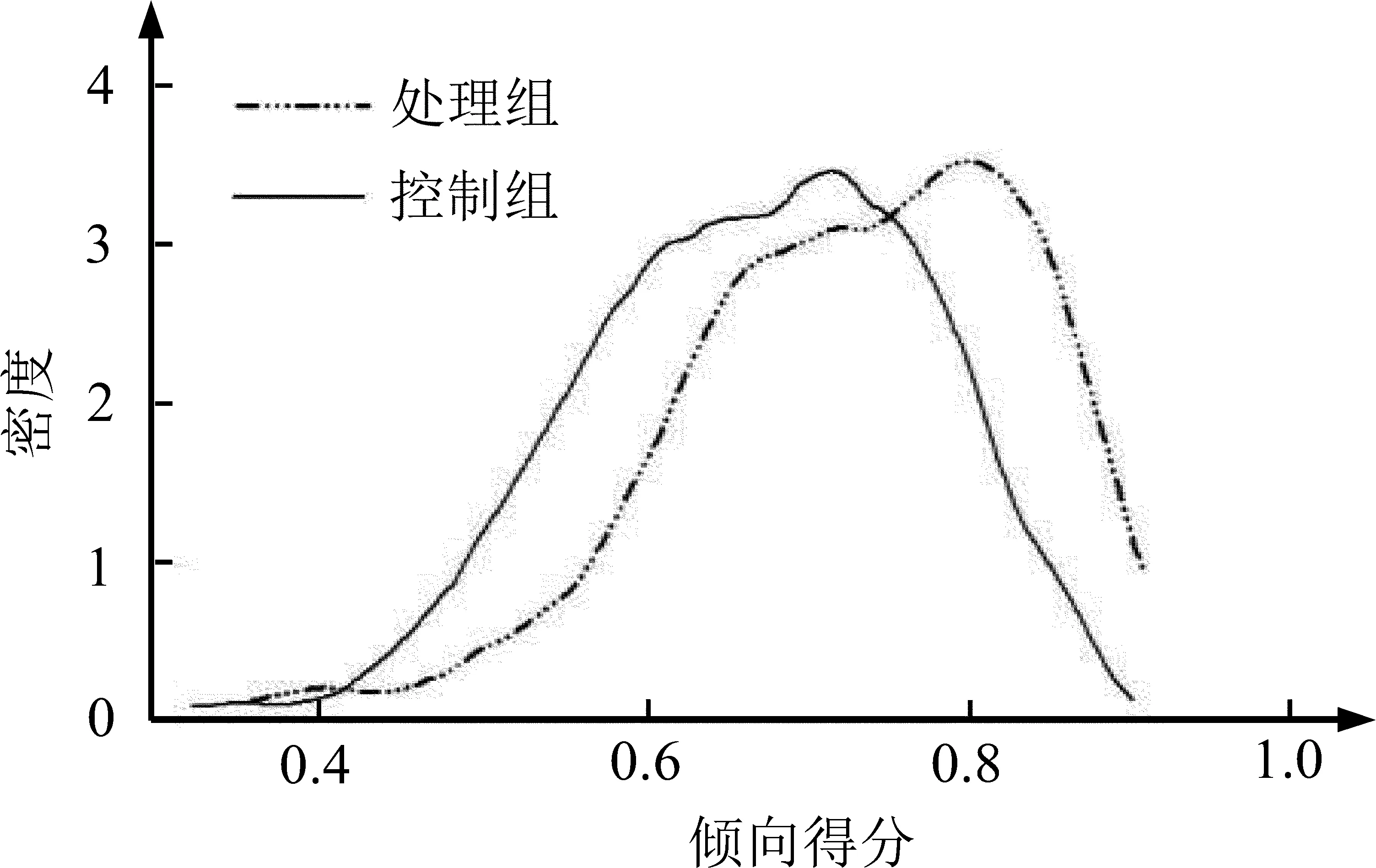

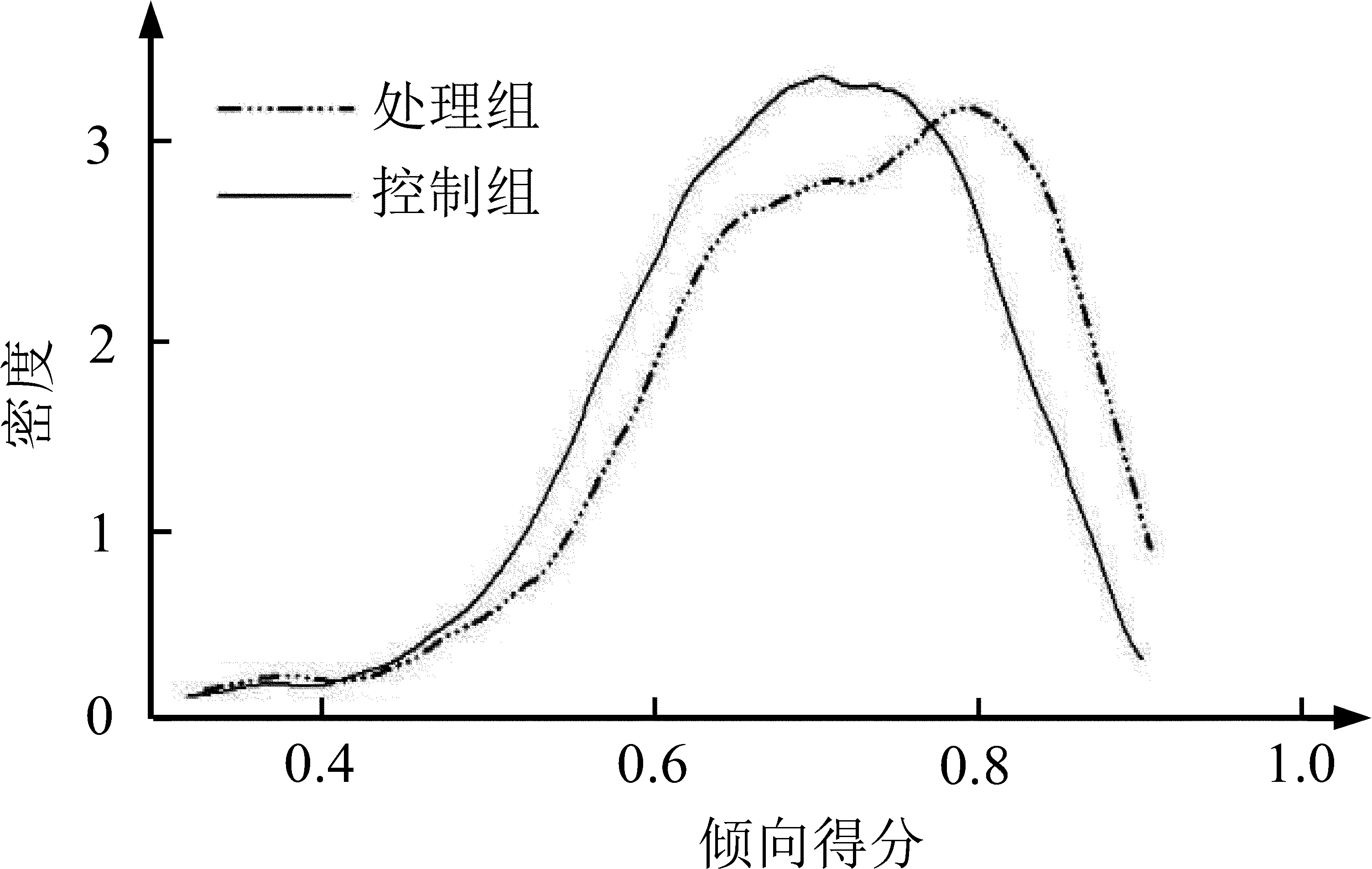

為了進一步檢驗傾向得分匹配方法的匹配效果,圖2給出采用最鄰近匹配法時,處理組和控制組的傾向得分值在匹配前后的核密度函數。由圖2可知,在匹配前兩組樣本的傾向得分值密度函數圖之間有明顯差距,而匹配后處理組與控制組的尾端差距減少,兩組樣本的整體密度函數分布更加接近,說明處理組與控制組之間的差異顯著降低,樣本間的特征差異得以部分消除。并且匹配前后處理組與控制組的傾向得分區間的重疊區域(共同支撐域)變化不大,共同支撐域為[0.322,0.909],匹配后僅損失3個樣本,損失數量較少,匹配效果良好。

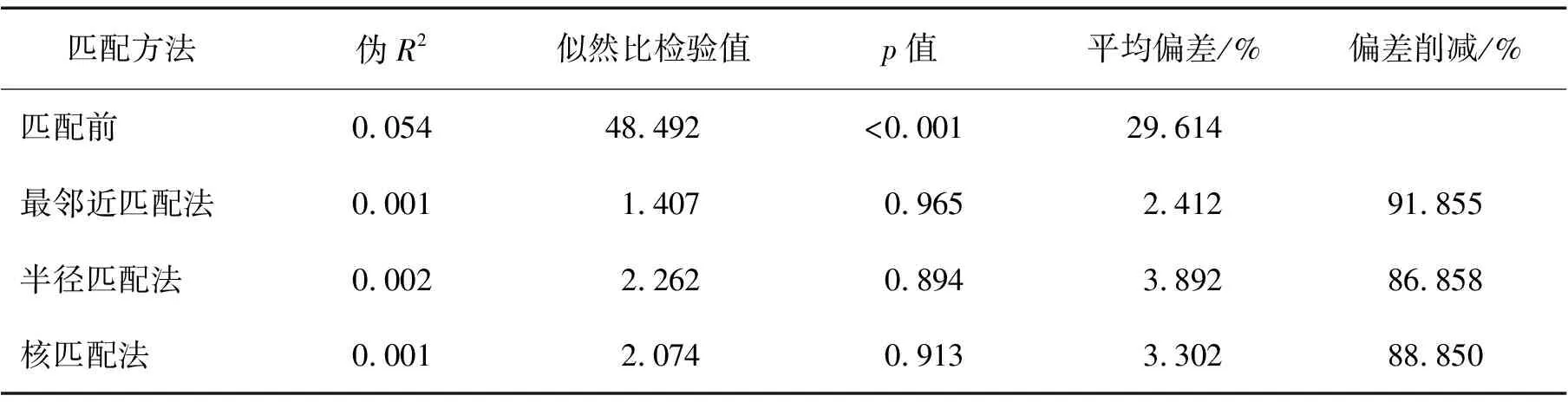

為了比較不同方法的匹配效果,表5給出進一步檢驗兩組樣本間解釋變量差異的統計顯著性。由表5可知,偽R2值從匹配前的0.054下降到0.001~0.002之間;似然比檢驗值從48.492下降到1.407~2.262之間,并且對應的p值在1%的置信水平上由匹配之前是統計顯著的轉變為匹配之后都被拒絕;匹配后平均偏差也大大降低,降低幅度在86.858%~91.855%之間。匹配前后相比,偽R2值和平均偏差較大幅度地降低以及似然比檢驗的p值由顯著變為不顯著,這些都充分說明各種傾向得分匹配法的效果良好。

(a)匹配前

(b)匹配后圖2 PScore的核密度圖(最鄰近匹配法)Figure 2 Kernel Density of PScore(Nearest Neighbor Matching Method)

表5 匹配質量總體檢驗結果Table 5 Overall Test Results for Matching Quality

4.3 競爭促進作用分析

表6給出運用3種匹配方法測算的用戶參與微信運動“步數排行榜”對其增加行走步數的激勵效應。由表6可知,在匹配前,參與“步數排行榜”用戶的日平均步數為8 521.322步,未參與排名用戶的日平均步數為6 079.289步,兩組之間具有顯著差異。采用傾向得分匹配方法對特征變量的差異進行一定程度的控制后,參與“步數排行榜”用戶的日平均步數在8 036.286步~8 521.322步之間,未參與排名用戶的日平均步數在6 263.086步~6 636.250步之間,參與“步數排行榜”用戶的日平均步數比不參與的增長1 773.200步~2 113.604步。這與張錚等[14]的研究結果類似,都表明微信運動對用戶的運動行為具有顯著的正向影響。研究中雖然不同匹配方法得到的ATT值不一樣,但從定性的角度看結果是一樣的,都在1%水平上顯著,表明用戶參與微信運動“步數排行榜”對其運動行為有顯著的正向影響,激勵其更加積極主動地參與運動,努力增加其日平均行走步數,H1得到驗證。另外,匹配后的ATT值小于匹配前的值,因為傾向得分匹配方法將用戶參與“步數排行榜”這個因素從影響用戶運動行為的其他因素中獨立出來,以便考察其對用戶運動行為影響的凈效應,匹配后的計算結果更為準確。

表6 微信運動“步數排行榜”對用戶的激勵效應Table 6 Incentive Effect of WeRun′s “Step Ranking” on Users

4.4 組群差異分析

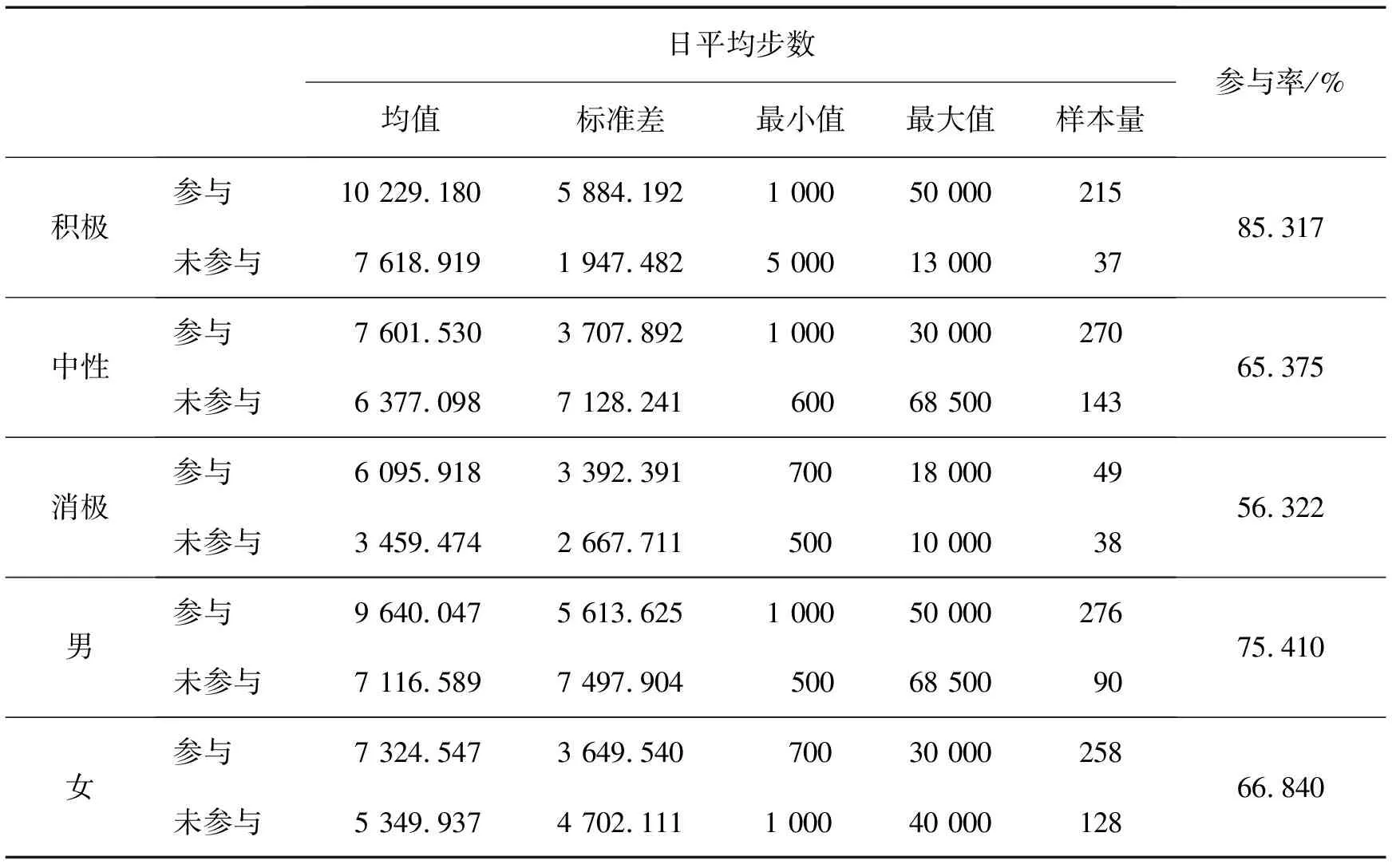

前文已經驗證了微信運動“步數排行榜”對用戶的運動行為有一定激勵作用,分析個人運動行為時需考慮到個體的差異,下面進一步探討“步數排行榜”對不同樣本群體的影響。本研究根據性別特征將用戶分為男、女兩組,檢驗排名對不同性別用戶的影響差異;根據運動態度得分將用戶分為積極態度、中性態度和消極態度3組,檢驗排名對不同態度用戶的影響差異。表7給出不同運動態度和不同性別用戶的日平均步數的統計性描述,從日平均步數均值看,運動態度積極用戶的日平均步數依次大于中性用戶和消極用戶的日平均步數,男性用戶的日平均步數大于女性用戶。從微信運動“步數排行榜”的參與率指標看,運動態度與參與率之間存在正向關系,運動態度得分越高的用戶參與“步數排行榜”的比率越高,即運動態度積極的用戶傾向于參與排名;男性用戶相對于女性用戶更愿意參與排名。

表7 不同運動態度和不同性別用戶的日平均步數Table 7 Daily Average Steps of Users with Different Exercise Attitudes and Genders

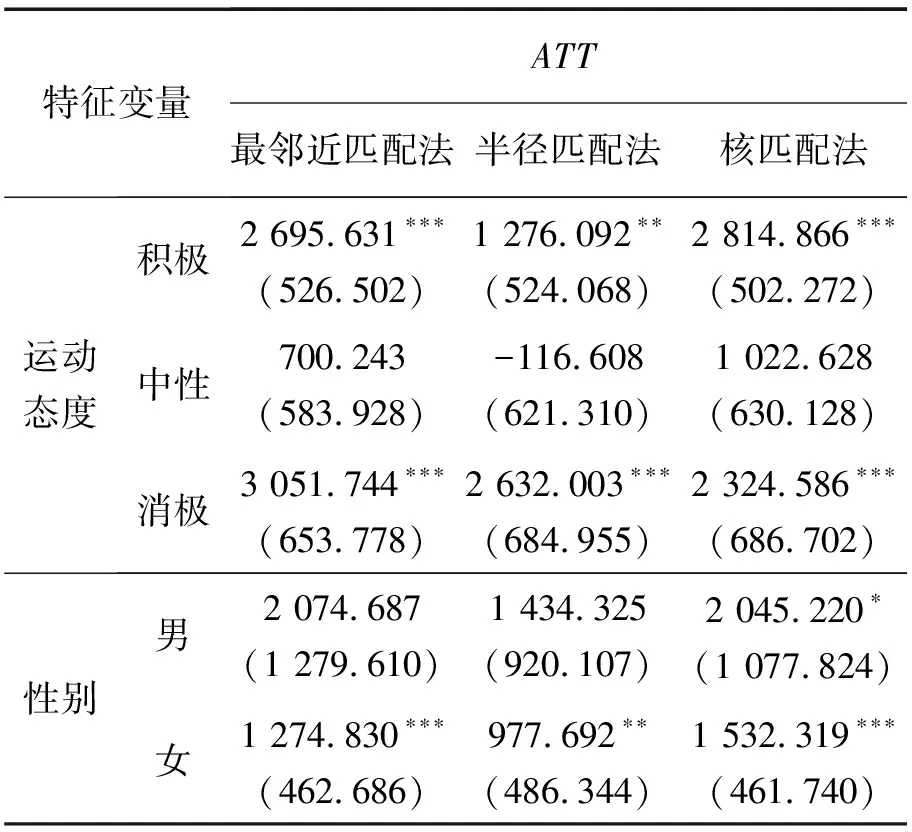

將樣本按用戶特征進行分類后,分別在組內運用傾向得分匹配方法分析參與“步數排行榜”對用戶日平均步數的激勵作用,結果見表8。

表8 微信運動“步數排行榜” 對不同運動態度和不同性別用戶的激勵效應Table 8 Incentive Effect of WeRun′s “Step Ranking” on Different Exercise Attitudes and Genders Users

由表8可知,一方面,通過不同的匹配方法,參與“步數排行榜”對運動態度積極用戶的日平均步數分別增加2 695.631、1 276.092和2 814.866;對運動態度消極用戶行走步數的激勵作用更明顯,使消極態度用戶的日平均步數分別增加3 051.744、2 632.003和2 324.586以上,結果在不同程度上都具有一定的顯著性,表明參與“步數排行榜”對運動態度積極和消極用戶的運動行為均具有顯著的激勵作用,H3a得到驗證。而對運動態度中性的用戶,采用不同的匹配方法都表明參與“步數排行榜”對運動行為的影響并不顯著,H3b得到驗證。綜上,對運動行為持不同態度的組群中,參與“步數排行榜”對用戶運動行為的影響存在差異,積極和消極的用戶比中性的用戶參與“步數排行榜”對運動行為的影響更顯著。該結果與CATELLIER et al.[38]關于態度對運動行為影響的結果相反,這可能是因為:雖然態度積極用戶能自覺自愿地參與運動,但是參與“步數排行榜”獲得的競爭成就感和社會支持會進一步增強其參與運動的積極主動性。態度消極用戶主動參與運動行為的意愿較低,參與“步數排行榜”使其個人的運動行為轉變為好友圈干預監控和相互競爭情形下的群體運動,為了在社會網絡中獲得好友點贊的社會支持和形象展示,態度消極用戶參與排名后會激勵自己努力增加運動步數,使自己在“步數排行榜”中的排名位置不斷靠前,從而比態度積極用戶的激勵效果更強,平均行走步數增長更多。而對于運動態度中性用戶而言,他們對自身的運動行為以及在好友圈排名的位置多持無所謂或不清楚的態度,因此,是否參與排名對其運動行為的影響較小。另一方面,用戶參與微信運動“步數排行榜”對其行走步數的影響存在明顯的性別差異,表8結果表明,參與“步數排行榜”對女性用戶的日平均步數存在顯著影響。通過不同的匹配方法,參與“步數排行榜”對女性用戶的日平均步數分別增加了1 274.830、977.692和1 532.319,均在不同程度上顯著。男性參與排名的日平均步數增長的差異更大,但結果多不具有顯著性,并不能說明步數的增長是受到參與排名的影響,H2得到驗證。微信運動“步數排行榜”對女性用戶運動行為的影響比男性用戶更顯著,這是由于女性用戶對社會關系更加敏感,更注重在社會網絡中獲得社會支持,女性的運動行為相對更容易受到外界的影響和干預,該結果與VERKOOIJEN et al.[30]的研究結果相似。而男性偏向于理性的自我規劃,運動行為的參與度和自覺自愿程度更高,與張書朋等[35]的研究結果相似。同時樣本中男性用戶對于微信運動“步數排行榜”的參與率極高也是影響研究結果的原因,日平均步數的增長不能僅解釋為是參與排名帶來的結果。

5 結論

5.1 研究結果

本研究探討基于微信運動的社會網絡中用戶參與“步數排行榜”對其運動行為的影響,研究用戶的運動態度差異和性別差異對于排名機制與運動行為之間關系的調節作用。

研究結果表明,通過運用傾向得分匹配方法進行檢驗,控制組與處理組兩組樣本的特征變量的差異性顯著降低,兩組樣本間傾向得分值密度函數分布更加接近,說明樣本間的特征差異得以部分消除,匹配效果良好。匹配后的平均處理效應值表明,對用戶特征變量的差異進行控制后,用戶參與微信運動“步數排行榜”對其運動行為具有顯著的正向激勵作用,參與“步數排行榜”用戶的日平均步數比不參與排名時均有所增加。

從用戶個人特征角度看,微信運動“步數排行榜”對不同運動態度和不同性別用戶的運動行為的影響具有顯著差異。在運動態度方面,“步數排行榜”對運動態度積極和消極的用戶均具有顯著的激勵作用,而對態度中性的用戶的步數增長并不具有顯著性;在性別差異方面,參與“步數排行榜”對女性用戶的激勵作用比男性用戶更具顯著性,女性用戶更容易受到排名機制的影響。

5.2 理論意義

①本研究在研究對象上擴展了關于社會網絡中用戶行為影響機制的研究。已有研究主要關注在社會網絡中用戶間的正向關系,如合作關系對行為的影響,而關于用戶間的排名機制對用戶行為產生積極還是消極的影響或者與用戶行為無關等方面的研究長期以來一直存在爭議,沒有定論。本研究以微信運動這個網絡社交平臺用戶的運動行為作為研究對象,探討“步數排行榜”對用戶運動行為的影響。②本研究從性別差異和態度差異等用戶個人特征的角度研究微信運動“步數排行榜”對運動行為的影響,研究結果表明,微信運動的“步數排行榜”對不同運動態度和性別的用戶的影響存在顯著差異,豐富了已有關于社會網絡中用戶行為存在性別差異和態度差異的研究。③已有研究對于運動行為大多用行走步數測量,忽略了用戶在參與微信運動“步數排行榜”時選擇性偏差和反事實估計的問題,本研究采用傾向得分匹配方法降低選擇性偏差帶來的影響。由于處理組和控制組兩組樣本的其他資源稟賦特征相似,因此兩組樣本之間的步數差異就可以解釋為是“步數排行榜”排名機制的貢獻,這樣的結果更加準確。

5.3 實踐意義

①從用戶個人角度,本研究結果有利于用戶更好地認識微信運動“步數排行榜”的價值和功能,了解排名機制對運動行為的影響,幫助其更好的對自我健康進行管理,增加通過排名機制的參與最終激勵運動行為的可能性。②從在線健康平臺運營角度,本研究彌補了對微信(特別是微信運動)平臺中用戶運動行為研究的不足。首先,用戶的運動行為存在個人差異,平臺要根據用戶運動行為的習慣和喜好,找出更符合用戶的有效服務,并結合用戶需求有針對性地進行調整和優化。其次,運動社會網絡應該加入排名機制,以激勵用戶的運動行為,排名中的競爭環境能有效激勵用戶參與的熱情,并最終改變用戶的行為意圖。再次,在線健康平臺對用戶的支持不僅局限于提供信息支持和實現自我監控,還可以幫助建立有效的激勵機制,而且由于用戶間存在個體特征差異,激勵措施的設置也應該相應差異化和個性化。最后,社會網絡中的實時信息交互使用戶在運動過程中獲得反饋,以審視和激勵自己,服務提供商可以給予“步數排行榜”靠前的用戶一些虛擬獎勵,如虛擬勛章或積分等,激勵用戶的運動行為;同時,擴大和完善在線健康平臺的功能,如點贊、評論和采納等,提高其信息化和社交化的功能,讓用戶感受到社會網絡的影響,從而實現全民健身。

5.4 研究局限和展望

①樣本有限且是靜態數據,無法確定整體社會現象和用戶未來行為的變化,“步數排行榜”是否對用戶的運動行為產生持續影響是一個值得探討的問題;而且數據來自于用戶的自我報告,受用戶主觀影響較大,可能存在一定的測量偏差,后續研究可采用用戶行走步數的實時數據進行分析;傾向得分匹配方法具有一定的局限性[46],后續研究可以采用其他的匹配方法進一步的驗證。②本研究只討論了“步數排行榜”這一單一干預對運動行為的影響,未來可進一步增加對行為產生顯著影響的變量,量化社會支持(如點贊行為)和競爭環境對行為的影響。③社會網絡中存在許多擁有不同特質的群體,從而形成不同的網絡結構群體,網絡結構和節點位置決定著個體的影響力程度[47]。CENTOLA[48]的研究表明,與隨機的網絡群組相比,行為在集群化的網絡結構中傳播的更快,并且擁有越強群聚力的集群網絡結構越有利于行為傳播,因為當網絡中某個體想采取某種行為時能收到越多來自同儕的強化信號,這些信號能增加行為被個人采用的可能性。后續研究可以對基于微信運動的社會網絡中群聚結構對于運動行為的影響進行深入研究和考察。