微創接骨板技術治療脛骨干骨折的療效分析

周 斌,柴紹強,陳志宇,飛云紅

(玉溪市人民醫院 急診外科,云南 玉溪 653100)

在治療骨折患者時,國際內固定學會的骨折治療原則具有較高的權威性[1]。而在20 世紀70年代左右,該學會還提出了骨折治療的四大原則,分別為解剖復位和無創操作以及堅強內固定以及早期無痛性關節活動[2]。該項治療原則在提出之后就得到非常廣泛的認可,其臨床效果也得到絕大多數人的認同。而在具體的操作中,由于無創操作的原則非常難以實現,導致患者的預后較為困難[3]。在術后非常容易出現并發癥,給患者的骨折愈合帶來極為嚴重的影響。在此背景下,微創操作的理念越發受到重視。本文旨在探究脛骨干骨折患者采取微創接骨板技術治療的效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在我院2014年4月-2019年4月間收治的脛骨干骨折患者中隨機選取106 例為研究對象,按照治療方法的不同分為相同的2 組,即對照組和微創組各53 例。微創組患者的年齡區間為29~65歲,平均年齡為(45.26±3.74) 歲。其中男性25例,女性28 例。受傷原因:跌倒12 例、交通意外18 例、13 例重物砸傷、10 例其他原因所致。對照組患者的年齡區間為27~66 歲,平均年齡為(44.10±3.54) 歲。其中男性27 例,女性26 例。受傷原因:跌倒15 例、交通意外12 例、11 例重物砸傷、15 例其他原因所致。將患者的年齡、受傷原因等基本臨床資料進行統計學比較,P>0.05,差異不存在統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

微創組患者給予微創接骨板技術進行治療,首先需要為患者建立骨膜外隧道。并選擇合適長度的LCP 接骨板從手術切口處植入患者的軟組織隧道。在C 臂機透視下調整接骨板和骨折斷端的位置,保障骨折復位效果。而在為患者進行接骨板固定時,還需要防護檢查患者骨折復位效果。借助C 臂機透視檢查來完成檢查操作,在透視結果滿意后方可行接骨板固定。可以使用歐冠螺釘或是克氏釘等工具進行固定,固定接骨板的兩端位置,以保障接骨板支點處的相對穩定性。對照組患者采取常規治療方式完成治療,采用切開復位鎖定鋼板治療對照組患者。觸及患者骨折部位,并在其周圍做約4cm 的手術切口,充分暴露骨折端,在此操作中需要盡量避免損傷到患者骨折周圍的骨膜,清理骨折端的淤血和軟組織后,牽引患者足踝并固定,在患者皮下組織剝離后建立皮下隧道,插入鋼板。可以先在骨折端打入一枚皮質鏍釘使鋼板服帖骨面,然后分別在骨折兩側處擰入鎖定釘3~4 枚。在C 臂機下觀察患者的復位效果,滿意后可以進行縫合。同時,患者固定鋼板的長度選擇時,也需要依照C 臂機的透視指標做參考。

1.3 觀察指標

⑴比較2 組患者的術中出血量和手術時長與術后下地時間。⑵比較2 組患者治療后的并發癥發生率和脛骨干骨折療效評分,采用Joher-Wruhs評分標準表示患者的脛骨干骨折療效評分。患者的Joher-Wruhs 評分越高,說明其骨折愈合的效果越好。

1.4 統計學方法

采用版本為SPSS19.0 的統計學軟件對本次研究所得數據進行處理與統計,計量資料采用(±s) 表示,以t檢驗。計數資料以%表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示兩者之間的差異比較存在統計學意義。

2 結果

2.1 比較2 組患者的術中出血量和手術時長與術后下地時間

微創組患者治療時的術中出血量和手術時長均明顯低于對照組患者治療時的術中出血量和手術時長,兩者之間的差異比較存在統計學意義(P<0.05)。對照組患者治療后的術后下地時間明顯高于微創組患者治療后的術后下地時間,兩者之間的差異比較存在統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 2 組患者的術中出血量和手術時長與術后下地時間(±s)

表1 2 組患者的術中出血量和手術時長與術后下地時間(±s)

組別 例數 術中出血量(mL) 手術時長(min) 下地時間(周)微創組 53 84.21±15.64 76.23±8.79 9.10±2.31對照組 53 139.68±30.20 105.36±10.63 13.81±2.68 t 4.93 5.37 5.14 P<0.05 <0.05 <0.05

2.2 比較2 組患者治療后的并發癥發生率和脛骨干骨折療效評分

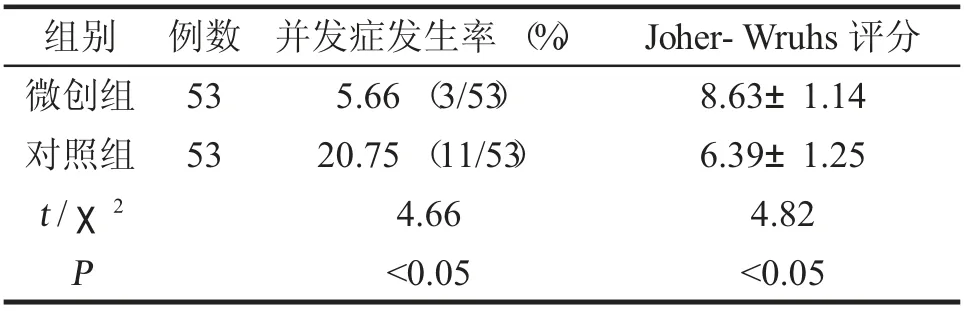

微創組患者治療后的并發癥發生率明顯低于對照組患者治療后的并發癥發生率,兩者之間的差異比較存在統計學意義(P<0.05)。對照組患者治療后的脛骨干骨折療效評分明顯低于微創組患者治療后的脛骨干骨折療效評分,兩者之間的差異比較存在統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 2 組患者治療后的并發癥發生率和Joher-Wruhs 評分(±s,分)

表2 2 組患者治療后的并發癥發生率和Joher-Wruhs 評分(±s,分)

組別 例數 并發癥發生率(%) Joher-Wruhs 評分微創組 53 5.66(3/53) 8.63±1.14對照組 53 20.75(11/53) 6.39±1.25 t/χ2 4.66 4.82 P<0.05 <0.05

3 討論

脛骨干骨折屬于一種常見的骨折之一,而其多見于長管狀骨折[4]。當患者出現脛骨干骨折時,非常容易致使患者出現骨折斷端血液供應出現問題,從而導致骨折愈合不良或延遲。因此在治療過程中需要重視對骨折端軟組織的保護[5]。而微創接骨板技術具有其自身非常廣泛的優勢,首先,在使用該方式治療脛骨干骨折患者時,可以有效避免患者骨折斷端的直接暴露和損傷。在手術過程中也最大限度的保障了骨質受損部位的血液供應,從而為患者骨質斷端的愈合提供了合適的生物學微環境[6]。同時,該技術也在操作時對骨折部位干擾的外界因素較小,從而使得手術時的植骨率大大減低[7]。患者在治療后的恢復期間,出現切口感染、骨髓炎以及深部組織感染的幾率也明顯降低,有利于加快患者的恢復時間[8]。

本次研究顯示,通過微創接骨板技術治療該類患者時,可以顯著改善患者的手術基礎指標,從而促進手術效果的提升,為患者骨折更好的愈合提供了技術基礎。微創組患者的并發癥發生率更低,從而避免其他因素對患者的手術效果帶來影響,有利于提高患者的治療效果。而脛骨干骨折療效評分從患者的關節活動度和血管損傷程度以及骨折愈合時間等方面出發,給予患者針對性的療效評價。該項評分升高表明患者的治療效果也得到顯著提升,有利于改善患者的療效。

綜上所述,脛骨干骨折患者采取微創接骨板技術治療的效果非常顯著。不僅讓患者的手術時長和術中出血量得到有效降低,同時也降低了患者的術后并發癥發生率及術后下地時間,有利于加快患者的恢復進程。并且患者的脛骨干骨折療效評分也得到顯著提高,有利于提高患者的治療效果,臨床推廣價值顯著。