頸動脈粥樣硬化斑塊超聲對冠心病患者的診斷價值

黃娟穎

中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇〇醫院莆田醫療區特診科,福建莆田 351100

冠心病(coronary heart disease,CHD)是常見心血管病之一,由血管腔狹窄或閉塞造成心肌缺氧缺血或壞死引起,主要表現為心悸、胸悶、呼吸困難等癥狀,多發于中老年人,但近年來發病逐漸呈年輕化趨勢[1-2]。頸動脈粥樣硬化是發生于頸動脈的血管粥樣硬化病變,與高血壓、糖和脂質代謝異常、遺傳等因素有關,伴有記憶力下降、頭暈等癥狀,常導致頸動脈變窄甚至發生堵塞[3]。臨床研究指出,頸動脈粥樣硬化是CHD的主要發病因素,斑塊累積可引起短暫性腦缺血發作、腦卒中等疾病[4]。因此,及早發現CHD并及時進行有效治療意義重大。目前,CHD的輔助檢查方法中,超聲檢查因具有安全性高、價格低廉、快速便捷、診斷準確率好等特點,已成為臨床上最常用的疾病檢查方法之一,此外,超聲檢查頸動脈內膜-中層厚度(intima media thickness,IMT)不僅能間接反映冠狀動脈粥樣硬化程度,還能預測頸動脈斑塊的形成[5]。基于此,該研究對2018年5月—2019年7月該院收治的52例CHD患者及同期來該院體檢的52例非CHD體檢者進行頸動脈斑塊超聲檢查,探討其診斷價值,以期為臨床研究提供參考。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取該醫院收治的52例CHD患者作為研究組,選取同期來醫院體檢的52例非CHD者作為對照組。研究組男35例,女17例;年齡45~78歲,平均(54.36±4.19)歲。主要癥狀為胸悶、胸痛(疼痛常可放射至左肩、左前臂內側)乏力、心悸及呼吸困難。對照組男30例,女22例;年齡43~81歲,平均(54.57±4.34)歲。該研究資料收集與處理過程均經醫院倫理委員會審核批準。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合《美國冠心病診斷與治療指南》[6]中相關診斷標準;②超聲檢查前有按照要求向受試者說明檢查方式,所有受試者均簽署知情同意書;③受試者均能正常交流溝通。排除標準:①合并肝、腎、肺器官功能障礙者;②患有器質性病變者;③精神異常者。

1.2 方法

所有受試者均接受VOLUSON P6頸部彩色超聲診斷儀(國械注進20152062178)檢查[7],選擇探頭頻率為7.5~10.0 MHz,取仰臥位,偏轉受試者頭部使頸部完全暴露,從胸鎖乳突肌外緣沿鎖骨方向,依次掃查受試者頸根部、頸動脈分支及雙側、頸總動脈近心側及頭側、頸內動脈等部位,觀察受試者IMT是否增厚、有無斑塊,記錄斑塊部位及性質。

1.3 診斷標準

根據頸動脈粥樣硬化的超聲分型[8]將IMT≥1 mm診斷為頸動脈硬化,IMT≥1.3 mm診斷為動脈粥樣硬化斑塊形成;根據頸動脈粥樣硬化斑塊(atherosclerotic plaque,AP)的形態學特征及超聲表現將斑塊分為軟斑、硬斑、復合斑3種類型,軟斑為脂質型,結構疏松,影像學特點為回聲較低;硬斑為纖維型,血管內壁局限性增厚,斑塊形狀不規則,影像學特點為回聲較高并可伴或不伴聲影;復合斑為鈣化型,影像學特點為回聲不均勻。

1.4 觀察指標

(1)觀察兩組頸動脈內IMT:記錄所有受試者頸內動脈、頸動脈分叉部、頸總動脈的IMT情況。

(2)觀察兩組頸動脈硬化等級評分及斑塊Crouse積分[9]:①頸動脈硬化等級評分:1分為管腔狹窄面積<25%,2分為管腔狹窄面積在25%~50%,3分為管腔狹窄面積在51%~75%,4分為管腔狹窄面積>75%;②斑塊Crouse積分:測量頸內動脈、頸動脈分叉部、頸總動脈內孤立性硬化斑塊最大厚度,將測得的所有獨立斑塊厚度相加即為Crouse積分。

(3)觀察兩組斑塊種類檢出率:包括軟斑、硬斑、扁平斑、潰瘍斑等。

(4)以冠脈造影為診斷金標準[10],計算頸動脈斑塊超聲參數IMT診斷CHD的靈敏度、特異度、陽性預測值、陰性預測值及準確度,評估其對CHD的診斷價值。靈敏度=a/(a+c);特異度=d/(b+d);陽性預測值=a/(a+b);陰性預測值=d/(c+d);準確度=(a+d)/(a+b+c+d)。a表示真陽性例數,b表示假陽性例數,c表示假陰性例數,d表示真陰性例數。

1.5 統計方法

2 結果

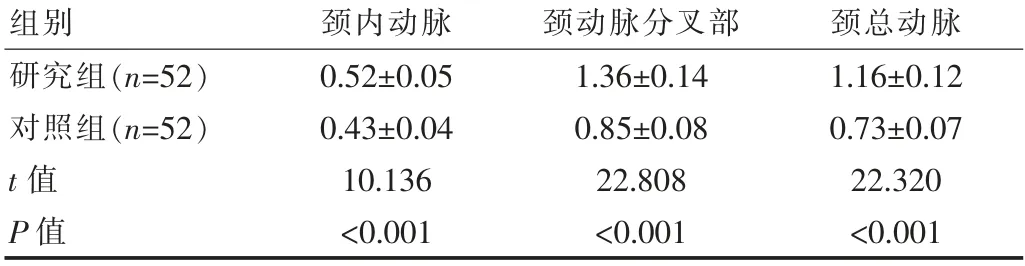

2.1 兩組頸動脈內IMT比較

研究組頸內動脈、頸動脈分叉部、頸總動脈IMT均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組頸動脈內IMT比較[(±s),mm]

表1 兩組頸動脈內IMT比較[(±s),mm]

組別頸內動脈頸動脈分叉部 頸總動脈研究組(n=52)對照組(n=52)t值P值0.52±0.05 0.43±0.04 10.136<0.001 1.36±0.14 0.85±0.08 22.808<0.001 1.16±0.12 0.73±0.07 22.320<0.001

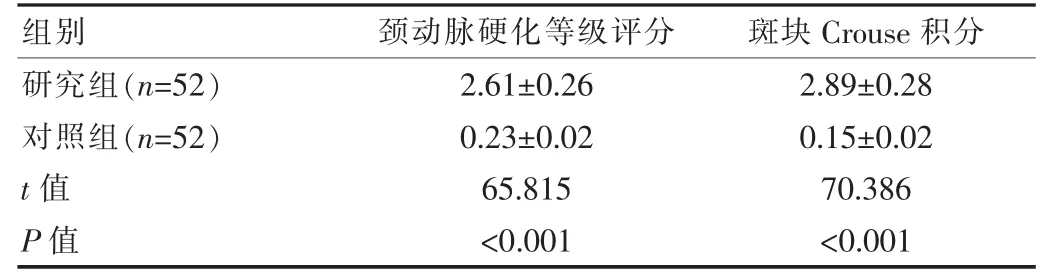

2.2 兩組頸動脈硬化等級評分及斑塊Crouse積分比較

研究組頸動脈硬化等級評分及斑塊Crouse積分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組頸動脈硬化等級評分及斑塊Crouse積分比較[(±s),分]

表2 兩組頸動脈硬化等級評分及斑塊Crouse積分比較[(±s),分]

組別頸動脈硬化等級評分 斑塊Crouse積分研究組(n=52)對照組(n=52)t值P值2.61±0.26 0.23±0.02 65.815<0.001 2.89±0.28 0.15±0.02 70.386<0.001

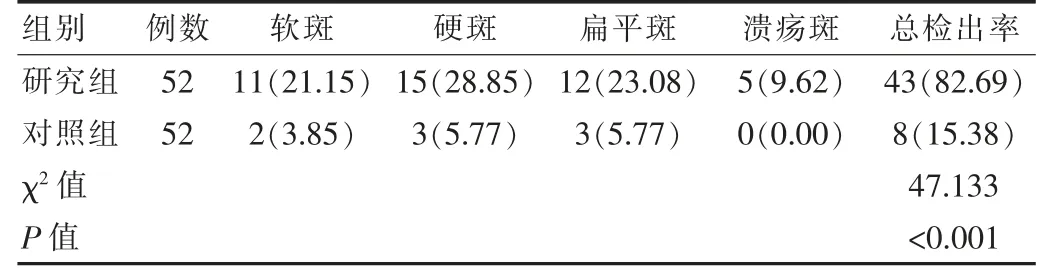

2.3 兩組斑塊種類檢出率比較

研究組斑塊總檢出率為82.69%,高于對照組的15.38%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組斑塊種類檢出率比較[n(%)]

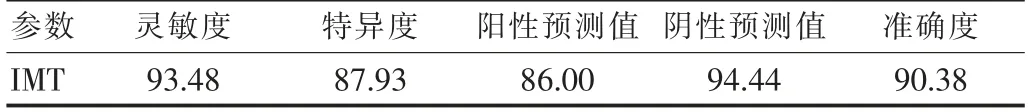

2.4 頸動脈斑塊超聲參數IMT對CHD的診斷價值

IMT診斷CHD的靈敏度為93.48%(43/46),特異度為87.93%(51/58),陽性預測值為86.00%(43/50),陰性預測值為94.44%(51/54),準確度為90.38%(94/104)。見表4。

表4 頸動脈斑塊超聲參數IMT對CHD的診斷價值(%)

3 討論

CHD俗稱缺血性心臟病,是由冠狀動脈粥樣硬化或痙攣引起心肌供血不足而產生的一種心肌病變,屬于臨床常見心血管病之一,好發于高血壓患者、糖尿病患者、高脂血癥患者,根據發病特點可分為急性冠脈綜合征、慢性冠脈疾病等類型,常表現為胸悶、胸痛、心率失常、心絞痛等癥狀,嚴重者會出現低血壓、心力衰竭、甚至休克,部分患者可并發栓塞、心臟破裂、心室壁瘤、乳頭肌功能失調或斷裂等疾病,給患者的生命安全造成極大威脅[11-12]。研究顯示,頸動脈粥樣硬化與CHD之間存在緊密聯系,是CHD主要發病因素,嚴重的可引發腦梗、腦出血等血管疾病,需及早診斷預防[13]。CHD的檢查方法主要有超聲檢查和冠狀動脈造影檢查,但冠狀動脈造影檢查對人體的創傷較大,費用相對昂貴,患者接受度不高,因此不作為常規檢測,而超聲檢查檢出率高、損傷小、價格低廉,已成為目前最常用的CHD檢查手段之一[14]。

頸動脈超聲檢查通過彩超評價頸動脈是否發生狹窄、血流狀態是否異常,以明確受試者是否形成血栓、斑塊狹窄、動脈粥樣硬化等疾病,對人體無任何損傷,是臨床工作中較常應用的檢查手段之一[15]。超聲參數IMT是當前判定動脈硬化臨床前期病變的最可靠指標,當IMT>1.3 mm時,即可診斷為局部斑塊形成,多項研究證實IMT在CHD中的診斷中具有較高的應用價值,例如劉剛等[16]研究表明對CHD患者進行血管內超聲檢查,其對患者的粥樣硬化斑塊特征及冠脈狹窄病變診斷效能優于冠脈造影檢查,能有效指導臨床介入治療。因此,該研究探討了頸動脈斑塊超聲檢查對CHD患者的診斷價值,旨在為臨床研究提供參考。該研究結果顯示,研究組頸內動脈、頸動脈分叉部、頸總動脈IMT及頸動脈硬化等級評分、斑塊Crouse積分均高于對照組(P<0.001),且研究組斑塊總檢出率為82.69%,高于對照組的15.38%(P<0.001),與王艷平等[17]報道中冠心病組患者頸總動脈分叉處、頸總動脈、頸內動脈的IMT(1.46±0.19)、(1.25±0.30)、(1.11±0.23)mm、粥樣硬化斑塊發生率(76.67%、51.67%、21.67%)、斑塊總積分(2.43±0.42)分均明顯高于對照組這一結果一致。以冠脈造影檢查結果為金標準,計算發現IMT診斷CHD的靈敏度為(93.48%)、特異度為(87.93%)、陽性預測值為(86.00%)、陰性預測值為(94.44%)、準確度為90.38%,與朱銀梅等[18]報道中IMT診斷CHD的敏感性、特異性、準確性分別為(75.0%)、(87.5%)和(78.9%)這一結果基本一致,提示頸動脈斑塊超聲檢查在CHD患者的診斷中具有十分顯著的應用價值,值得推廣應用。

綜上所述,頸動脈斑塊超聲檢查可檢出IMT增厚情況及斑塊種類,對CHD具有較好的診斷效能,具有臨床推廣應用價值。