托法替布聯合甲氨蝶呤治療類風濕性關節炎的臨床療效和免疫功能分析

黃林燕,朱萬壽,劉小蓮,陳家良,何智瑩

廣東省高州市人民醫院風濕免疫科,廣東高州 525200

類風濕性關節炎是臨床常見的自身免疫性疾病,發病機制尚不明確。疾病早期患者的臨床表現以慢性關節滑膜炎癥為主,隨著疾病發展可引起功能障礙和關節畸形等不良后果[1]。就目前的醫療衛生水平而言,類風濕性關節炎并無特異性療法或藥物,臨床多采用糖皮質激素、非甾體類抗炎藥或甲氨蝶呤治療以控制病情并延緩并發癥為主。甲氨蝶呤屬于葉酸還原酶抑制劑,臨床多用于腫瘤或其他自身免疫性疾病的治療[2-3],從長期的臨床應用來看,甲氨蝶呤可有效改善類風濕性關節炎患者的臨床癥狀;托法替布主要用于甲氨蝶呤效果不佳或對藥物不耐受的中重度活動性類風濕性關節炎成年患者。為拓展類風濕性關節炎的治療方法,研究方便選取2019年1—10月該院收治的60例患者為研究對象,將以病例比較的形式探討托法替布與甲氨蝶呤聯合施治的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取該院科室接收的60例類風濕性關節炎患者作為研究對象,采用雙盲分組法分為研究組(n=31)和對照組(n=29)。研究組男17例,女14例;年齡35~67歲,平均(45.9±5.0)歲;病程1~9年,平均(4.7±1.9)年。對照組男16例,女13例;年齡37~69歲,平均(47.3±5.9)歲;病程1~11年,平均(5.0±2.1)年。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合《類風濕性關節炎診療指南》中關于類風濕性關節炎的診斷標準[4];②患者年齡18~70歲;③對研究知情并自愿參與,并通過醫院倫理委員會的批準。排除標準:①合并精神疾病或溝通交流障礙者;②合并惡性腫瘤或肝腎功能不全者;③合并其他免疫性疾病者;④對研究藥物過敏患者;⑤妊娠期或哺乳期女性。

1.2 方法

研究組給予托法替布聯合甲氨蝶呤治療。選取托法替布(國藥準字H20193281)5 mg/次,2次/d,另選取甲氨蝶呤(國藥準字H22022674)10 mg/次,1次/周,用藥2周后將藥物劑量調整至15 mg/次,1次/周;對照組患者單獨使用甲氨蝶呤。用法用量與研究組一致,兩組患者均持續用藥6個月。

1.3 觀察指標

①比較兩組的臨床療效。顯效:用藥后關節疼痛、壓痛及腫脹癥狀消失,C反應蛋白等指標較治療前改善>80%,患者恢復自主生活及工作;有效:用藥后關節疼痛、壓痛及腫脹癥狀緩解,C反應蛋白等指標較治療前改善50%~80%;無效:未達到上述2項標準之一或癥狀加重。②比較兩組對象治療后的免疫功能指標。借助流式細胞儀檢測血清T淋巴細胞亞群水平變化(CD3+、CD4+、CD8+),借助單項瓊脂擴散檢測血清免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)。③比較兩組治療后DAS28評分。評分涉及壓痛關節數量、關節腫脹數量、紅細胞沉降、整體健康狀況,評分標準如下:DAS28<2.6病情緩解;DAS28>3.2疾病活動;DAS28>5.1高度活動;DAS28>1.2治療反應良好;0.6~1.2治療反應一般;≤0.6治療無反應。

1.4 統計方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析,計量資料的表達方式為(±s),采用t檢驗,計數資料的表達方式為[n(%)],采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

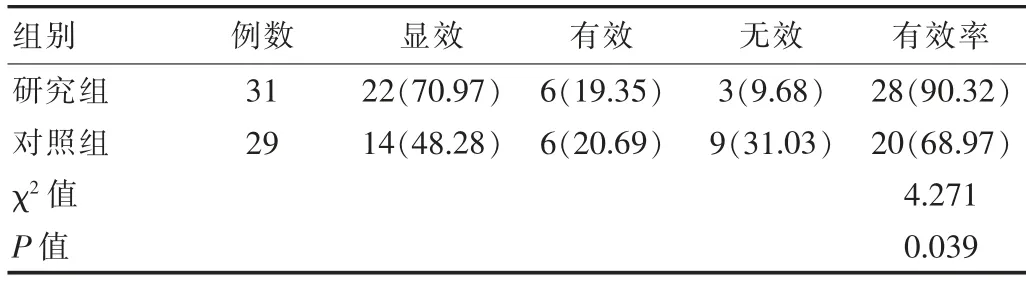

2.1 兩組患者治療有效率比較

經治療,研究組臨床有效率90.32%(28/31),對照組臨床有效率75.86%(22/29),組間差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療有效率比較[n(%)]

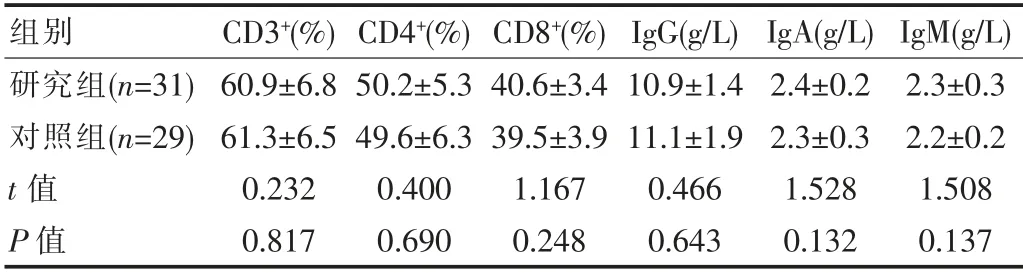

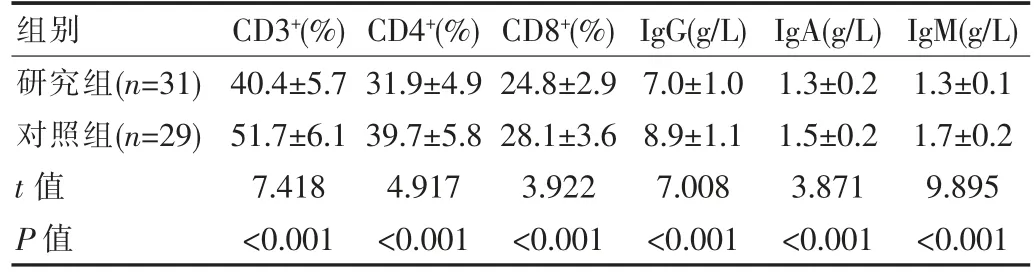

2.2 兩組患者免疫功能指標比較

兩組治療前免疫功能各指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。經治療,研究組患者治療后的T淋巴細胞亞群水平與血清免疫球蛋白各指標均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2、表3。

表2 兩組患者治療前的免疫功能比較(±s)

表2 兩組患者治療前的免疫功能比較(±s)

組別CD3+(%)CD4+(%)CD8+(%)IgG(g/L)IgA(g/L)IgM(g/L)研究組(n=31)對照組(n=29)t值P值60.9±6.8 61.3±6.5 0.232 0.817 50.2±5.3 49.6±6.3 0.400 0.690 40.6±3.4 39.5±3.9 1.167 0.248 10.9±1.4 11.1±1.9 0.466 0.643 2.4±0.2 2.3±0.3 1.528 0.132 2.3±0.3 2.2±0.2 1.508 0.137

表3 兩組患者治療后的免疫功能比較(±s)

表3 兩組患者治療后的免疫功能比較(±s)

組別CD3+(%)CD4+(%)CD8+(%)IgG(g/L)IgA(g/L)IgM(g/L)研究組(n=31)對照組(n=29)t值P值40.4±5.7 51.7±6.1 7.418<0.001 31.9±4.9 39.7±5.8 4.917<0.001 24.8±2.9 28.1±3.6 3.922<0.001 7.0±1.0 8.9±1.1 7.008<0.001 1.3±0.2 1.5±0.2 3.871<0.001 1.3±0.1 1.7±0.2 9.895<0.001

2.3 兩組患者治療后DAS28評分比較

研究組治療后DAS28評分為(1.9±0.4)分,對照組治療后DAS評分為(1.0±0.6)分,組間比較差異有統計學意義(t=6.878,P<0.001)。

3 討論

目前臨床認為類風濕性關節炎的發病機制為多途徑,患者若未得到及時有效的治療,會直接引發關節畸形、關節強直及功能喪失,是臨床主要致殘性疾病之一[5],據不完全統計,我國類風濕性關節炎的患病人數超過500萬人。目前臨床針對類風濕性關節炎治療的藥物主要包括非甾體類抗炎藥、皮質醇類及緩解癥狀的抗風濕藥物、生物制劑,各種藥物的臨床效果與不良反應不一[6-8]。

該次研究通過與甲氨蝶呤單獨用藥比較的形式探討了托法替布與甲氨蝶呤聯合治療的臨床效果。甲氨蝶呤則是長期以來治療類風濕性關節炎的首選藥物,藥理研究顯示,該藥物主要通過競爭性抑制而二氫葉酸還原酶和甲酰基轉酶的活性干擾DNA合成,起到免疫抑制和抗炎作用,但單獨應用該藥物則存在見效慢,長期應用可引發胃腸道反應、白細胞減少和肝功能受損的情況,臨床價值相對受限。從該次研究結果的數據對比來看,研究組患者的臨床有效率達到了90.32%,高于對照組的68.97%,同時研究組患者治療后的免疫功能指標及DAS28評分均優于對照組(P<0.05),這與田軍偉等[9]在相關研究中得出,聯合用藥治療后,患者臨床有效率為92.34%明顯優于單一用藥后的臨床有效率79.63%,與該文所得結果相近。提示兩種藥物聯合應用相對于甲氨蝶呤具有更為顯著的臨床效果,也表明在甲氨蝶呤用藥的基礎上加入托法替布是一種更為理想的治療方案。

現代藥理研究顯示,托法替布是第一個作用機制的JAK通路抑制劑,屬新型口服蛋白酪氨酸酶抑制劑,通過抑制劑JAK通路降低細胞因子信號傳導、細胞因子誘導的基因表達和細胞激活,最終起到降低各類炎癥反應的作用[10-11]。托法替布的還兼具一定的經濟優勢,類風濕性關節炎患者的用藥周期相對較長,患者所承擔的經濟負擔相對較大,據已有的文獻資料來看,托法替布用于病情較重的類風濕性關節炎患者中,相對于依那西普、賽妥珠單抗及阿達木單抗而言,無論是單獨用藥或聯合用藥費用均明顯更低[12-13],當該藥物用于甲氨蝶呤治療效果不理想的患者中,同樣能夠有效控制治療費用,這一點對于保證患者的治療依從性也有一定的促進作用。

需要特別注意的一點是,有研究表明托法替布的使用依舊存在潛在的不良反應,包括上呼吸道感染、咽喉痛、鼻咽炎以及機會性感染、淋巴瘤和其他腫瘤[14-15],因此在使用托法替布或聯合用藥時應針對患者進行潛伏性結核篩查,對于陽性患者可進行抗分枝桿菌治療,并在后期密切觀察患者的用藥情況,針對惡性腫瘤風險增高一項,則應建議患者定期進行檢查,以將藥物使用的安全性最大化。托法替布聯合甲氨蝶呤治療類風濕性關節炎雖然在國際上達成了共識,但目前相關研究相對較少,遠期臨床效果如何還須進一步的研究跟進。

綜上所述,托法替布聯合甲氨蝶呤治療類風濕性關節炎可取得更為明顯的治療效果,在改善患者遠期生活質量方面更具優勢,但其應用的不良反應須給予相應的重視。