急診住院患者急性腎損傷的預測模型構建

蘇一奇, 沈道琪, 王一梅, 徐夏蓮*, 滕 杰,, 丁小強

1.復旦大學附屬中山醫院廈門醫院腎內科,廈門 361006 2.復旦大學附屬中山醫院腎內科,上海腎臟疾病臨床醫學中心,上海市腎病與透析研究所,上海市腎臟疾病與血液凈化重點實驗室,上海 200032

急性腎損傷(acute kidney injury,AKI)是住院患者常見的嚴重并發癥,尤其在心臟、腹部等重大手術后,在接受放射治療及重癥監護室患者中多見。普通住院患者AKI的發病率為3.2%~20%[1-6],而急診入院患者中AKI的發病率為10.0%[7]。AKI的發生使住院費用和住院天數增加,增加醫療負擔[8],且與患者遠期不良預后相關[9]。

AKI的危險因素較多,腎缺血再灌注、炎癥、溶血、氧化應激、膽固醇栓、尿酸、容量等因素均可導致AKI的發生和進展[10-16]。本課題組前期研究[17]發現,低血鎂水平可能是惡性腫瘤患者發生AKI的獨立危險因素。因此,本研究旨在利用臨床上常用的血常規、肝腎功能、電解質等實驗室指標構建急診住院患者AKI預測模型,并進行驗證。

1 資料與方法

1.1 研究對象 連續收集2014年10月至2015年9月在復旦大學附屬中山醫院急診科(包括急診周轉部和急診重癥監護室)住院的746例患者的臨床資料,共310例符合納入標準。所需數據均從電子病歷系統中提取。納入標準:(1)年齡≥18歲;(2)在急診科至少完成2次血清學檢測; (3)均符合急性腎損傷診斷標準。排除標準:(1)年齡<18周歲;(2)慢性腎臟病5期或維持性透析;(3)入院前因任何原因發生過AKI并接受腎臟替代治療;(4)數據不完整。本研究通過復旦大學附屬中山醫院倫理委員會批準(B2017-039);所有患者均知情同意。

1.2 相關定義 按照改善全球腎臟病預后組織(Kidney Disease Improving Global Outcomes, KDIGO)指南中AKI的診斷標準,將AKI定義為48 h內血肌酐絕對值升高≥26.5 μmol/L或較基礎值升高≥50%,確認或推測7 d內的血肌酐水平可升高≥基線的1.5倍。血清鎂正常值為0.67~1.04 mmol /L;血清鎂≤0.66 mmol/L為低鎂血癥,血清鎂≥1.05 mmol/L為高鎂血癥。

1.3 觀察指標 收集所有急診住院患者入院時的一般情況和基線資料,包括年齡、性別、入院診斷、血常規、電解質、丙氨酸氨基轉移酶(alanine aminotransferase,ALT)、天冬氨酸氨基轉移酶(aspartate aminotransferase,AST)、尿素、肌酐、尿酸等,分析各指標對急診住院患者AKI發病的影響。

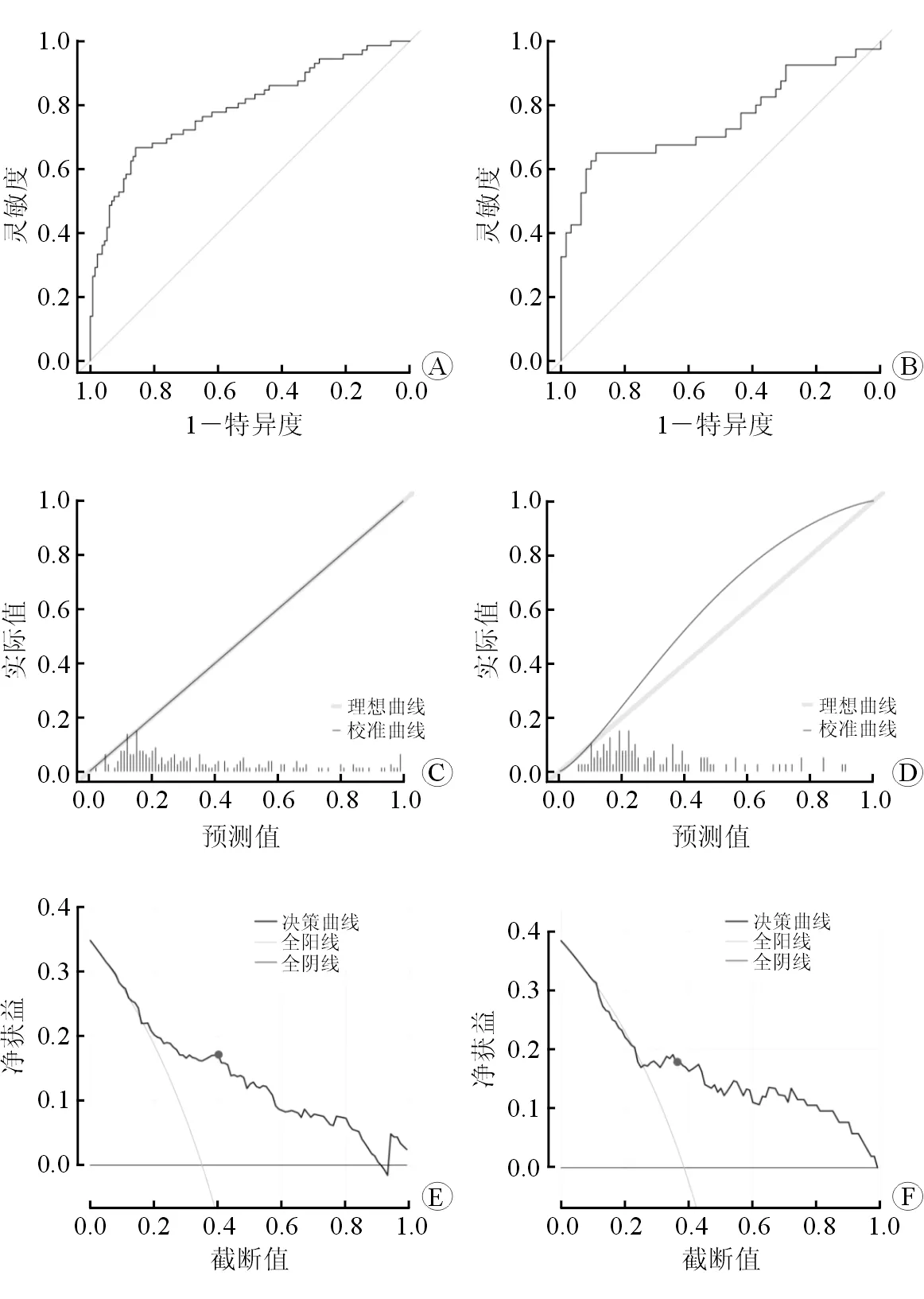

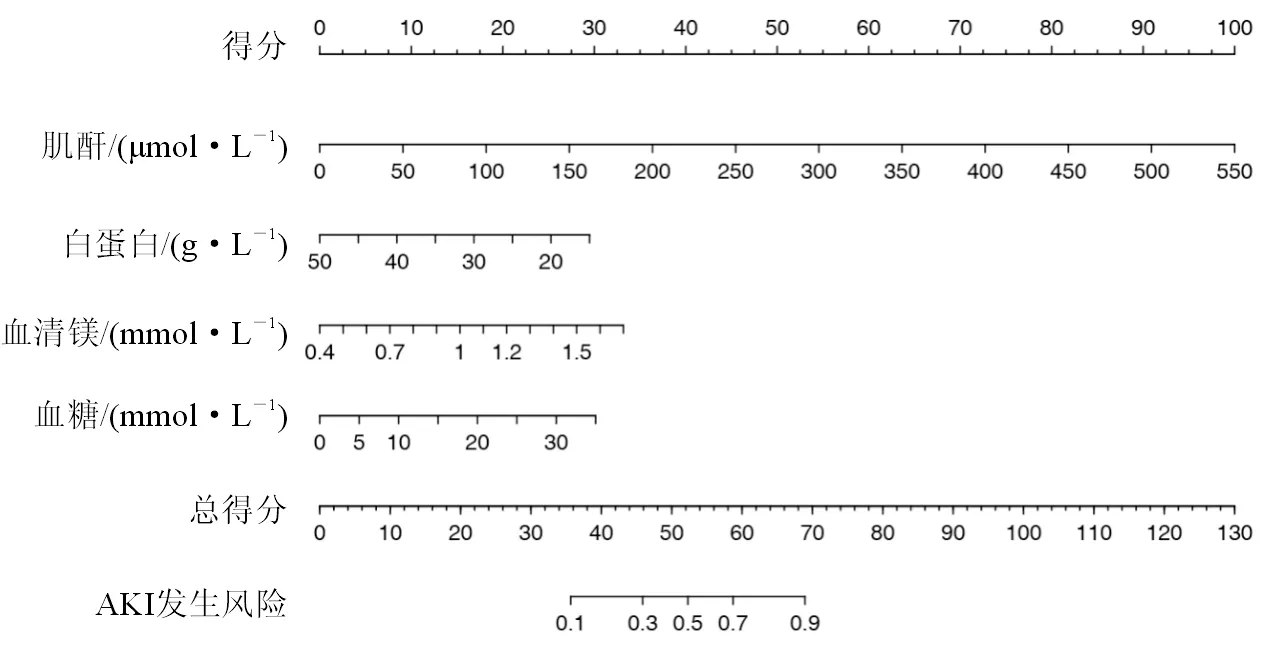

從310例患者中隨機抽取66.5%作為訓練組、33.5%為驗證組,2組分別納入206例和104例。將已篩選出的獨立危險因素納入多元logistic回歸模型。訓練組用來構建模型,繪制受試者工作特征曲線(receiver operating characteristic,ROC),計算該模型在訓練組和驗證組的曲線下面積(area under curve,AUC)。AUC>0.7說明該模型具有較好的區分度。繪制校準曲線,采用U檢驗評價模型在訓練組和驗證組的校準度,P>0.05說明該模型校準度較高。采用決策曲線分析法(decision curve analysis,DCA)曲線評價臨床適用性。截斷值在DCA曲線中對應的點遠離全陽線和全陰線,表明模型具有較好的臨床適用性。采用多因素logistic回歸篩選的變量繪制列線圖,預測急診住院患者AKI發生風險。每個變量的值對應上方評分標尺的得分,總分值為4個變量對應分值的總和,總分對應AKI發生風險;總分越高,急診住院患者AKI發生風險越高。

2 結 果

2.1 一般資料分析 310例患者中,男性188例(60.6%)、女性122例(39.4%),年齡18~95歲,中位年齡68歲;高鎂血癥26例(8.4%),血清鎂正常278例(89.7%),低鎂血癥6例(1.9%)。合并疾病包括高血壓103例(33.2%),糖尿病48例(15.5%),冠心病37例(11.9%),惡性腫瘤38例(12.3%),腦卒中33例(10.6%),心力衰竭38例(12.3%)。112例(36.1%)被診斷為AKI。

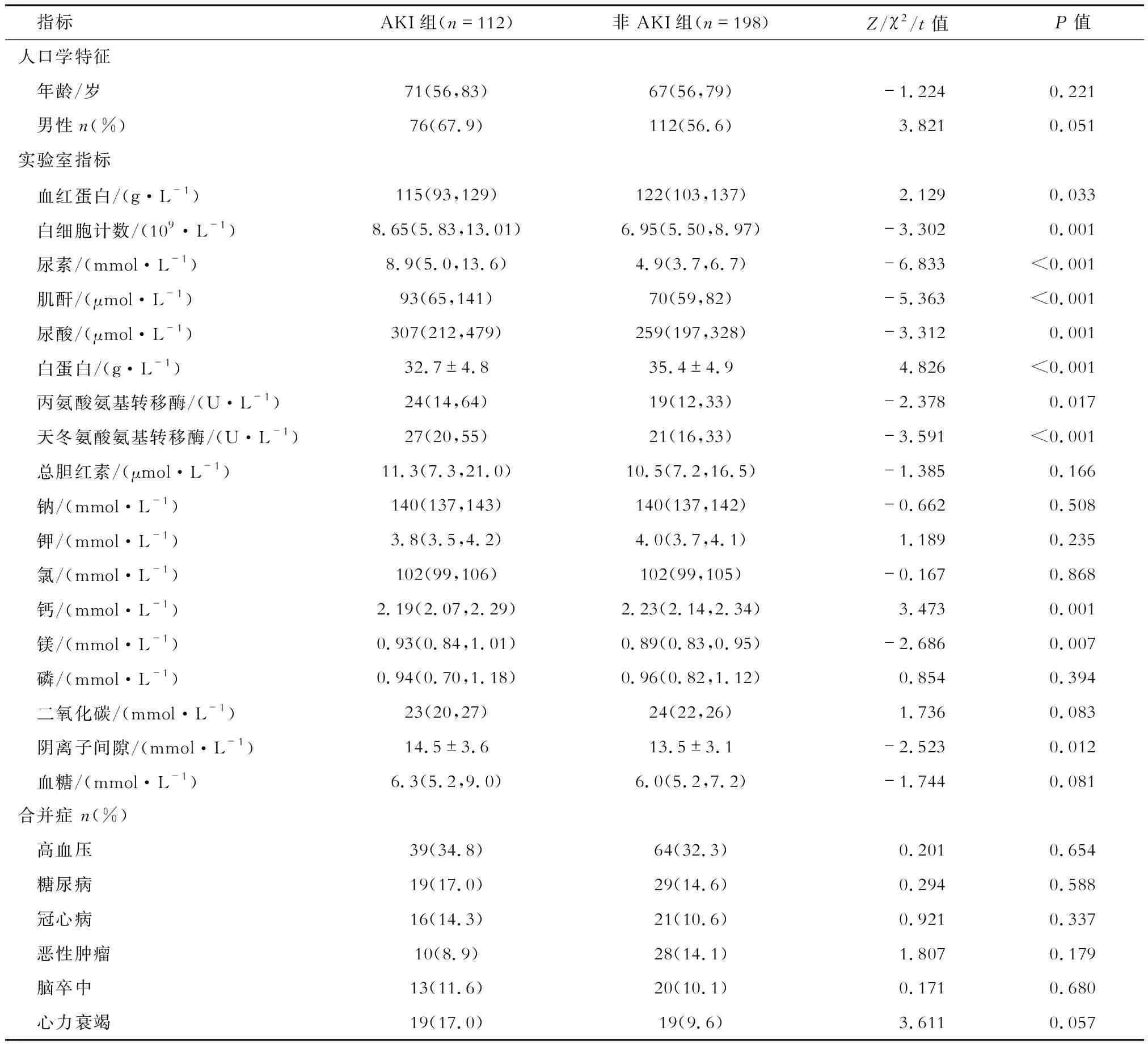

2.2 AKI組與非AKI組相關指標比較 結果(表1)顯示:2組間血紅蛋白、尿素、肌酐、血清鎂等差異有統計學意義(P<0.05)。2組間高血壓、糖尿病、冠心病等合并癥發生率差異無統計學意義。

表1 AKI組與非AKI組的一般資料比較

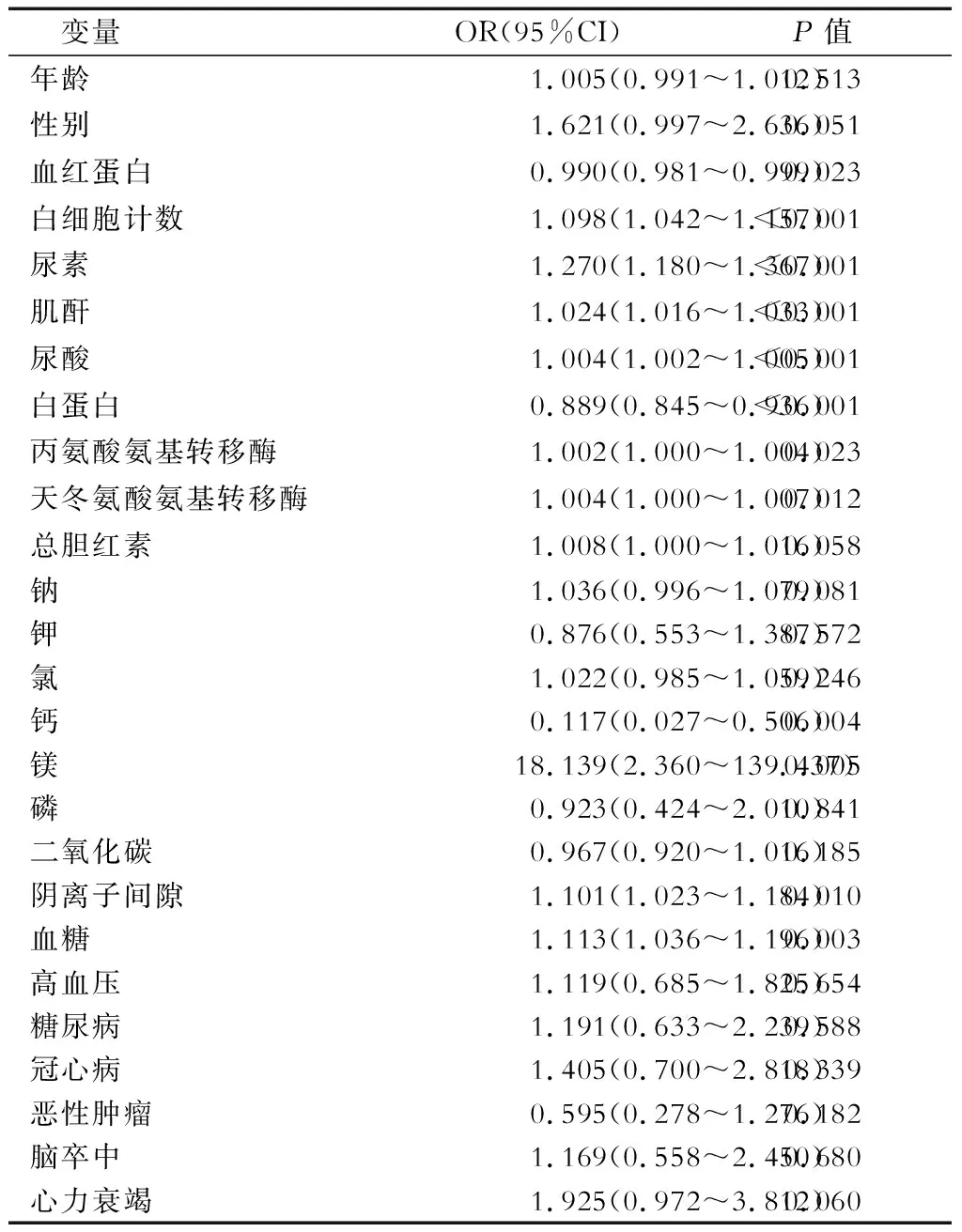

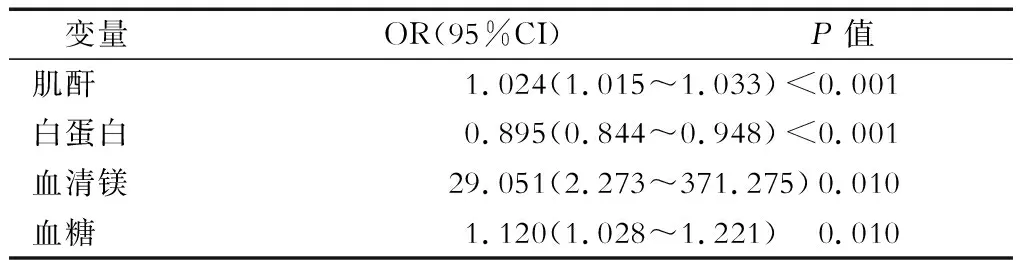

2.3 AKI危險因素分析 AKI發病單因素logistic回歸分析(表2)顯示:血紅蛋白、白細胞計數、尿素、肌酐、尿酸、白蛋白、丙氨酸氨基轉移酶、天冬氨酸氨基轉移酶、血鈣、血清鎂、血糖、陰離子間隙為AKI發生的危險因素(P<0.05)。AKI發病多因素logistic逐步回歸分析(表3)顯示:肌酐、白蛋白、血清鎂、血糖是AKI發生的獨立危險因素(P<0.05)。

表2 急診住院患者AKI發病單因素logistic回歸分析

表3 急診住院患者AKI發病多因素logistic回歸分析

2.4 預測模型建立與驗證 用肌酐、白蛋白、血清鎂、血糖在訓練組中構建AKI發生預測模型。公式為logsitic (PAKI)=-0.113白蛋白+0.021肌酐+3.837血清鎂+0.108血糖-2.878,截斷值為0.398。結果(圖1)顯示:此模型在訓練組與驗證組的AUC分別為0.790(P<0.001,95%CI 0.722~0.859)、0.752(P<0.001,95%CI 0.646~0.858);訓練組與驗證組中理想曲線和校準曲線差異無統計學意義(P=1.000、P=0.159),表明模型校準度較高;DCA曲線中,該模型截斷值為0.398,當截斷值>0.398時即預測患者存在AKI,且截斷值對應的點遠離全陽線和全陰線,表明模型具有較好的臨床適用性。列線圖(圖2)顯示該模型各指標不同值時對AKI的診斷能力。

圖1 預測模型診斷急診住院患者發生AKI的效力

圖2 急診住院患者AKI發生風險列線圖

3 討 論

在美國,每年有220萬住院患者罹患AKI,其中22萬例患者死亡,每年該類患者醫療負擔超過120億美元[8]。AKI還與患者的遠期不良預后相關,有研究[9]表明接受透析治療的AKI患者5年生存率僅為30%。因此早期發現AKI具有重要意義。近20年來,國內外學者建立了預測手術后AKI的發病和轉歸多種模型[18-19],但均存在一定局限性。姜物華等[20]對不同模型進行驗證,發現這些模型準確性均欠佳。

急診患者AKI多起病急驟,須多次測量血肌酐、關注尿量變化,以免造成漏診。Safari等[21]的研究表明,性別、年齡、尿素、血清鉀、pH是急診AKI患者死亡的獨立危險因素。Hsu等[22]的研究表明,血乳酸升高對急診膿毒癥患者的AKI發生率和死亡率有預測作用。而目前針對急診患者AKI發生的預測模型較少[23-24],且尚無針對急診住院患者的AKI預測模型。

本研究中,血清鎂是AKI發生的獨立危險因素。血清鎂作為體內第二豐富的細胞內二價陽離子,參與超過300種酶促反應[25]。Cheungpasitporn等[26]發現,低血鎂(OR=1.70,95% CI 1.31~2.18)和高血鎂(OR=1.42,95%CI 1.11~1.81)均使AKI的發生風險增加。本課題組以往研究[17]發現,低血鎂是惡性腫瘤患者發生AKI的獨立危險因素。鎂離子可以降低動脈張力并對抗血管收縮,通過刺激一氧化氮的釋放使腎血流量增加。由于血鎂可使血管擴張,高鎂血癥可導致患者低血壓,進一步引起腎臟灌注不足,而腎臟低灌注與AKI相關[27-28]。因此,高鎂血癥和低鎂血癥可能均為AKI的獨立危險因素,未來需進一步進行分組研究,以明確不同血清鎂濃度與AKI的相關性。

白蛋白是已明確的術后AKI發生的危險因素[29]。Bang等[30]發現,白蛋白≤39 g/L與動脈瘤夾閉手術后患者AKI發生率及死亡率顯著相關。缺乏白蛋白增加AKI發生風險的可能機制為白蛋白為還原巰基的體外來源,而巰基能清除活性氧和活性氮,具有潛在的抗氧化作用[31]。血糖同樣是AKI發病的獨立危險因素,圍手術期高血糖會增加術后發生AKI的風險[32]。動物實驗[33]表明,高血糖造成的腎臟損害可能由其通過黃嘌呤途徑產生氧化應激所致。

綜上所述,本研究建立的模型預測急診住院患者AKI發病具有較好的區分度、校準度和臨床適用性,對臨床具有較好的指導作用。但因本研究為單中心研究,未來需進一步擴大樣本量,進行前瞻性試驗。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。