韓國環境社會學研究趨勢與展望

[摘 要]文章旨在探討韓國環境社會學的研究趨勢,并探索韓國環境社會學的發展方向。在梳理文獻的基礎上,文章首先概述了韓國環境社會學的體制化過程,主要考察環境社會學研究機構的組織化以及環境社會學成為常規教育課程的過程;接著分析了韓國環境社會學的研究趨勢,并歸納其普遍特征。分析發現:在該領域的代表性期刊《環境社會學研究》上,最常見的研究欄目是“核能、風險、災難”“大規模開發項目”“環境意識與行為”,此外還有環境問題與氣候變化等論題;韓國環境社會學研究的顯著特征是關注環境問題、以定性研究法為主、重視自由主義傳統的環境改革、跨學科性質的專業交流以及研究者與環保活動家的互動等。最后,文章建議韓國環境社會學研究者應當展開跨學研究和實地調研。

[關鍵詞]環境社會學;韓國環境社會學;環境社會學的體制化;韓國環境社會學學會;《環境社會學研究》

一、引言

環境社會學是研究環境與社會之間相互關系的學問,是社會學若干分支學科中較晚完成體制化的研究領域。人們關注人類社會與自然環境之間關系的早期研究,應追溯到涂爾干、韋伯、馬克思等人的古典社會學研究和20世紀二三十年代芝加哥學派的人類生態學研究。即使在最早創立環境社會學的美國,也是在20世紀60年代以后才開始發展的:20世紀60年代后期美國農村社會學學會(Rural Sociological Society)組織的自然資源研究團隊(Natural Resources Research Group),是環境社會學研究領域中最早成立的研究者組織;1973年成立的社會問題研究委員會(Society for the Study of Social Problems)建立了環境問題分會(Environmental Problems Division),①并于同一時期開始使用“環境社會學”(environmental sociology)術語;②1976年美國社會學學會成立了“環境社會學分會”。③

從20世紀60年代后期開始大約10年間,各種因素影響了美國環境社會學的產生,其中最直接的因素有兩個:一是當時出版的關于警告環境危機的著作,其中卡森 (Rachel Carson,1962)、康芒納(Barry Commoner, 1971)、埃利希夫婦 (Ehrlich and Ehrlich,1970)、哈丁 (Garrett Hardin,1968)的著作對社會學家最具影響力。二是因環境問題的日益嚴重與環保著作的出版而引發的現代環保運動的興起。始于20世紀60年代后期的現代環保運動,是區別于傳統自然保存運動并源于工業與化學污染而產生的。現代環保運動的迅速傳播,激發了社會學家對環保運動的關注。毋庸置疑,工業與化學污染等環境問題本身對社會各界關注環境問題具有重要影響。總之,環境危機及由此帶來的整個社會對環境主義的重視,成為環境社會學產生的背景。

當前,環境問題已經成為全世界最關心的重要議題。個別國家面對的局部環境問題以及氣候變化等全球性環境問題的出現,極大地促進了人們對環境問題的關注和傳播。隨后,許多國家把環境社會學確立為社會學的主要研究領域,并成為國際會議的主要研究主題。自1971年以來,“環境與社會”研究委員會被設定為國際社會學學會(ISA)轄下55個研究委員會之一(RC24)。環境社會學在北美的美國、加拿大,歐洲的德國、荷蘭、澳大利亞,以及亞洲的日本等國家中得到發展。

在韓國,環境社會學的教育與研究始于20世紀90年代。通常認為1990年以來的20年,是構建教育與研究的制度基礎的階段;經過20年的發展,韓國環境社會學被國際所熟知。①其契機是:1993年關于“環境與發展”的國際學術會議由韓國社會學學會舉辦;2004年國際社會學學會RC24在韓國舉辦,來自日本、中國等國家的學者參與交流;韓國學者參加和舉辦東亞國際環境社會學學術會議。

本文旨在考察韓國環境社會學的研究趨勢,并進一步展望韓國環境社會學的未來。為此,第二部分梳理韓國環境社會學的體制化過程,主要討論研究者團體的組織化、環境社會學及其相關課程成為高校正規教育課程的過程;第三部分探討韓國社會學的研究趨勢,并試圖歸納其特征,重點分析學術著作和《環境社會學研究》雜志上發表的論文主題;第四部分展望韓國環境社會學的未來與任務。

二、韓國環境社會學體制化過程及現狀

在韓國,由于自20世紀60年代起工業化進程的加速,70年代麗川、蔚山等工業園區開始出現空氣污染的危害,1982年韓國首例公害病——“溫山病”在溫山發生。因城市化進程的加快而惡化的水質,充分引起大眾對環境的關注。隨后,20世紀80年代“反污染”環保運動團體開始產生,1989年韓國第一個群眾性環保組織“公害消除環境運動聯合”成立。對因“公害問題”而暴露的環境惡化、環境破壞等環境問題的關注,成為韓國環境社會學產生的背景。

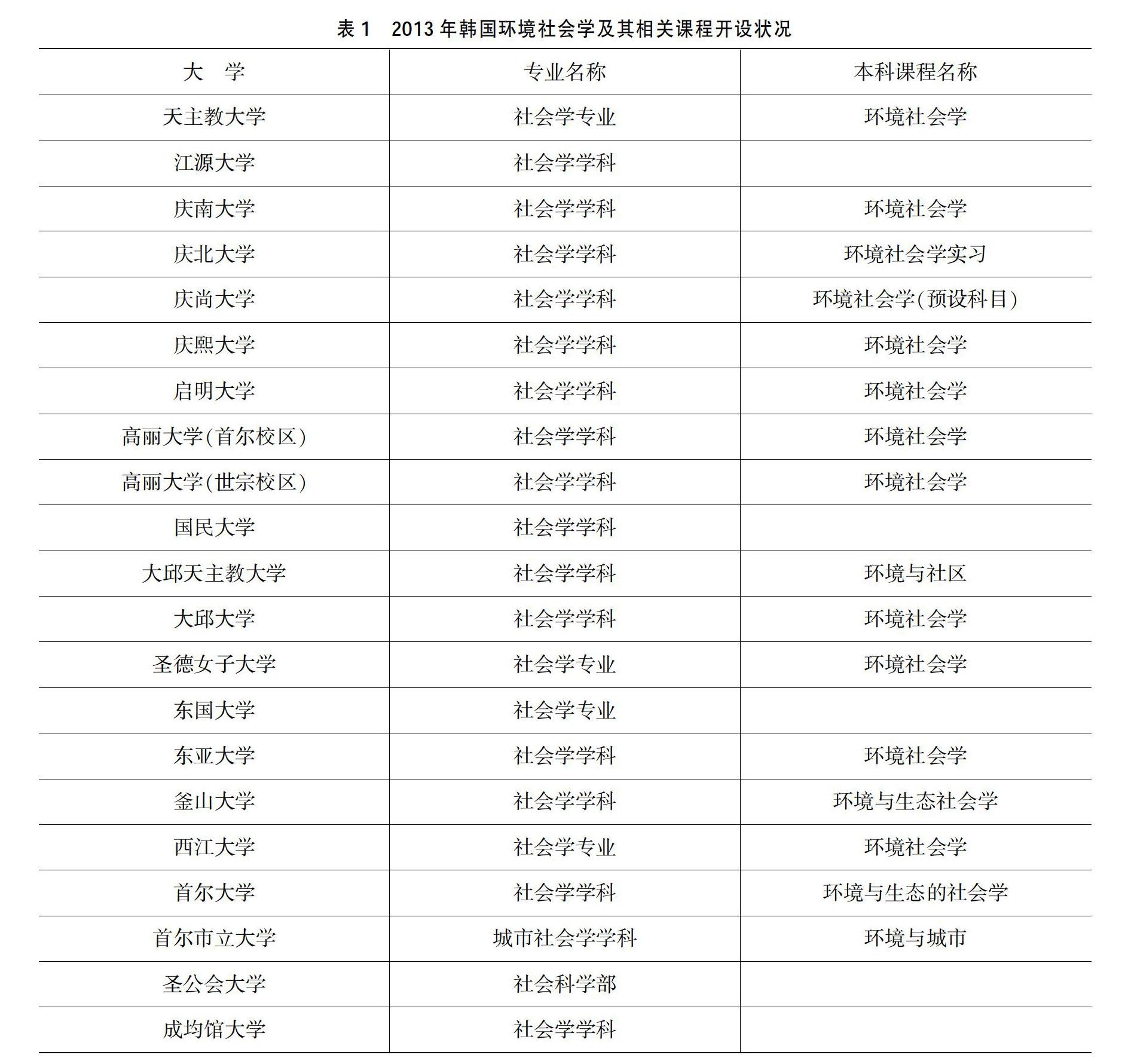

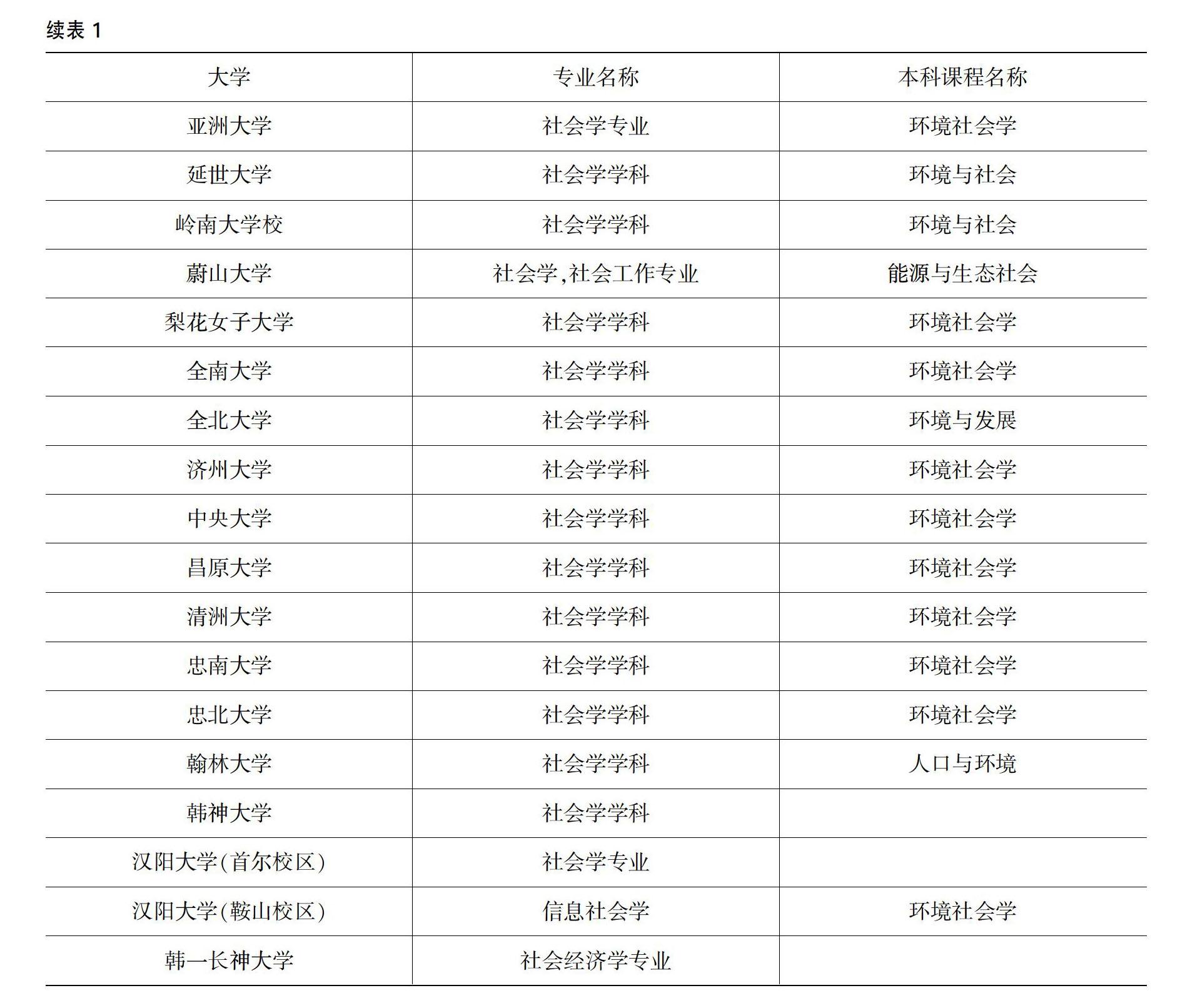

(一)環境社會學編入正規教學課程

自20世紀90年代開始,社會學者把環境社會學作為正規課程而講授。迄今所知,韓國最初的環境社會學由西江大學研究生院的崔在賢講授,參與此課程的學生是由西江大學、首爾大學、延世大學、梨花女子大學的15名研究生組成,當時的課程名稱是“環境社會學”,課程內容主要以閱讀環境理論著作、公害現場訪談、田野調查等構成。1993年在韓國圣心女子大學(現天主教大學)第一學期,由李時載教授最早針對本科生開設環境社會學課程。②

雖然此后其他大學也開設環境社會學相關課程,但是直到1994年韓國只有少數大學開設環境社會學課程。在本科階段開設環境社會學課程的大學僅有圣心女子大學(今韓國天主教大學圣心校園,1994年與韓國天主教大學合并)和忠北國立大學,在研究生階段開設環境社會學及其相關課程的高校有成均館大學、圣心女子大學和忠南國立大學。此外,還有7所大學在本科和研究生階段開設人類生態學(論)或者社會生態學課程,①但是從講授內容來看,與當今的環境社會學學科有一定差異。

之后,開設環境社會學課程的大學逐漸擴大。截至2013年,39所大學的社會學專業及其相關學科中有31所(占80%)大學開設環境社會學相關課程,如表1所示,其中大部分課程以“環境社會學”為課程名稱,還有一部分課程是環境與社區、城市、發展、人口相結合,釜山大學、首爾大學、蔚山大學等校則使用“生態”的課程名稱。

隨著環境社會學成為常規課程,相關教材的編寫提上日程。1995年梁鐘會和李時載翻譯漢弗萊(Craig R. Humphrey)、劉易斯(Tammy L. Lewis)和巴特爾(Frederick H. Buttel)撰寫的《環境、能源與社會》(Environment, Energy, and Society,1982),以《環境社會學》為書名出版,成為最早的韓語版環境社會學教科書。2000年開始韓國國內學者撰寫的教科書陸續出版,其代表性教材是盧鎮澈的《環境與社會》(2001)、鄭大然的《環境社會學》(2002)和韓國環境社會學學會所屬11名研究者共同編寫的《我們眼中的環境社會學》(2005)等。環境社會學學會會員共同參與執筆的教科書,對規范環境社會學的研究范疇及內容的標準化具有一定意義。

(二)研究領域的確立及組織機構的設置

20世紀90年代初,“環境”成為社會學的研究領域。1991年,社會學年會第一次以“環境”為議題設分論壇。1991年6月28日,韓國國立忠南大學舉辦的第一屆(前期)①社會學年會組織了12個分論壇,其中第11個分論壇的議題是“自然與環境問題”,①4位學者以忠慶南道泰安的安眠島放射性廢棄物處置選點為主題進行討論。1991年12月12—13日,韓國中央大學主辦的后期韓國社會學年會正式成立了“環境與公害分論壇”,其主題是生活垃圾的處理。

至20世紀90年代初,社會學年會環境社會學分論壇是環境社會學研究者唯一的互動平臺;之后環境社會學者組織的專門研究機構,也成為環境社會學者互動的重要平臺。1991—2006年間,社會學年會組織環境社會學分論壇的時間分別是:1991年前期和后期,1994年前期,1995年后期,1996年前期,1998年前期,1998年后期,1999年前期,2000年前期和后期,2003年后期,2004年前期,2006年前期和后期。分論壇上發表的論文總數達到55篇。②

隨著關注環境問題的研究者逐漸增多,環境社會學的專門研究機構開始組建。最初的環境社會學研究機構是于1995年6月23日組織的韓國環境社會學研究協會(會長為權泰煥)。盡管此研究會規模小,甚至沒有制定行為準則,是一個松散的研究機構,但是會員的積極性高,其活動非常活躍,包括在韓國社會學學會舉辦的前期/后期社會學年會上組織環境社會學分論壇及論文發表,并舉辦前期和后期的定期研討會及實地考察。③

以韓國環境社會學研究協會為基礎,韓國環境社會學會于2000年6月3日創立(首任會長為李時載)。創立紀念研討會的主題,是當時社會焦點之一——東江大壩(寧越大壩)建設爭議的研究,發表4篇論文。目前環境社會學學會會員人數達到150多人,大多數會員是社會學家,也有政治學、經濟學、人類學等多個領域的研究人員,還有少數自然科學及工學專業的研究者。從會員的多元性特征中可以看出,環境社會學學會是一個跨學科性質的學會,此性質與社會學“分論壇”特性相比,更傾向于具有環境社會學的“相關學會”的特性。

環境社會學學會持續開展研究協會時期的活動,舉辦春季和秋季社會學年會的分論壇,春季和秋季的專門學術會議及實地考察等。除此之外,學會還組織專家聯合執筆,舉辦國際學術會議,創辦學術期刊《環境社會學研究》等活動。環境社會學學會成員共同編寫出版了具有教材性質的《我們眼中的環境社會學》(2005),還出版了“韓國環境社會學系列叢書之一”——《環境社會學理論與環境問題》(2013)2冊和《環境運動與生活世界》(2013)。環境社會學學會舉辦的國際學術會議主要有2004年的國際社會學學會(ISA)RC24會議和2011年召開的第三屆東亞環境社會學國際學術會議(The 3rd International Symposium on Environmental Sociology in East Asia)。進入21世紀后,環境社會學學會的主要工作是學術期刊半年刊《環境社會學研究》的發行。

三、韓國環境社會學的研究趨勢

(一)研究主題

為了把握環境社會學的研究主題,筆者主要關注韓國社會學學會主辦的《韓國社會學》和環境社會學學會主辦的《環境社會學研究》發表的論文,④以及環境社會學學會舉辦的學術會議主題、社會學者撰寫的環境社會學書籍,其中最重要的分析對象是在《韓國社會學》及《環境社會學研究》上發表的論文。雖然在《韓國社會學》上發表的論文僅有9篇,但這足以展現《環境社會學研究》創刊之前的研究趨勢,因此被納入為研究對象。《環境社會學研究》是韓國環境社會學領域的代表性學術刊物,從創刊號(2001年)至第17卷第1期(2013年上半年)共發表的167篇論文(包括研討會)均被列為本文的分析對象。

1.《韓國社會學》及《環境社會學研究》發表論文的主題

《韓國社會學》發表的環境社會學研究論文共有9篇,為少數,①主題也并不多樣化,但是在《環境社會學研究》創刊之前,環境社會學領域的論文主要發表于《韓國社會學》,因此有必要關注這一時期發表的論文。這一時期發表的論文主題是“環境運動·環境糾紛”(1篇)、“環境意識·環境行為”(2篇)、“環境政策·環境行政”(2篇)和“可持續發展”(1篇)等。20世紀90年代初期環境社會學研究展開伊始,“環境意識·環境行為”及“環境運動·環境糾紛”成為主要話題。《韓國社會學》發表的第一篇環境社會學研究論文是梁鐘會撰寫的《我國居民環境意識變化及社會基礎》(1993),隨后發表了金斗植關于環境意識的論文②和具度完關于環境運動的論文。③

下面將考察在《環境社會學研究》雜志上發表的167篇論文。筆者將論文主題分為19個類別,其中6個主題的研究頻率較高。研究頻率最高的主題為“核能·風險·災難”,此主題的論文共21篇,占論文總數的12.6%。④該主題的論文之所以最多,是因為2007年發生的“河北精神”號溢油事故相關研究以專輯的形式發行2次,見下頁表2。其次是以“大規模開發項目”為主題的論文,共有19篇。此主題的論文是環境社會學者對東江大壩、新萬琴填海項目、四大江項目等政府推動的大規模開發項目給予關注的結果。環境社會學者關注的其他主題分別是“環境意識·環境行為”“環境問題·氣候變化”“環境運動·環境糾紛”“環境政治”等,論文共90篇,占論文總數的53.9%。

除以上6個主題之外,環境社會學者關注的其他主題依次是“環境政策”(8篇)、“社會影響評價”(8篇)、“環境·風險治理”(8篇)、“環境不平等·環境正義”(7篇)、“生態農業·糧食·食品”(7篇)、“環境社會學理論”(6篇)、“可持續發展”(5篇)和“環境修復”(5篇)。以“生態農業·糧食·食品”為主題的論文,大部分發表于《農村社會》雜志,所以不包含在分析之中。

以“能源·資源”(4篇)、“生態共同體”(2篇)、“環境社會學方法論”(1篇)、“環境思想”(1篇)為主題的研究論文非常少。最初分論文主題時將“人口”設置為獨立主題,但由于未檢索到相關論文,因此將其從主題列表中排除,這也意味著沒有從環境社會學視角研究人口問題的研究者。

從上述分析可以得出以下結論:第一,自20世紀90年代以來,韓國環境社會學的論文主題逐漸呈現多樣化的趨勢。20世紀90年代發表少量的以“環境意識·環境行為”“環境運動·環境糾紛”等為主題的論文;進入21世紀以來,隨著論文數量的增加,主題變得多樣化,且涵蓋了目前環境社會學的大多數主題。第二,韓國環境社會學研究并不明顯集中于1個或者2個特定主題,但是每個主題的論文數量差異較大,其中“核能·風險·災難”“大規模開發項目”是研究者最關注的主題,而對“環境思想”“生態共同體”“能源·資源”等主題的關注度極低。第三,某個特定主題的研究論文并不明顯地呈現上升或下降的趨勢。從歷年發表的論文來看,關注度較高的6個主題的相關論文分布均衡,但是近期尚未發表以“環境社會學理論”“環境社會學方法論”“環境思想”“環境修復”為主題的論文。盡管近期集中發表關于“能源·資源”的論文,但是相關論文數量較少,所以難以發現顯著的研究趨勢。

2.定期舉辦學術會議的主題

韓國環境社會學學會每年定期舉辦春季和秋季兩屆學術會議。如表3所示,在學會自創立以來定期舉辦的26屆學術會議中,除了主題未確定的2屆會議之外,其他24屆會議中出現頻率最高的主題是“大規模開發項目”(5屆),具體為東江大壩項目(2001年創立紀念研討會)、新萬琴填海項目(2001年秋季、2003年秋季)、四大江項目(2010年春季)等特定開發案例和大規模開發項目(2006年春季)。出現頻率第二高的主題是“環境運動·環境糾紛”,分別是在2004年秋季、2005年春季和秋季、2007年春季舉辦,共4屆。出現頻率第三高的主題是“環境政策”(2006年秋季、2009年秋季、2012年秋季)和“環境問題·氣候變化”(2007年秋季、2010年秋季、2011年春季),各舉辦3屆。與“環境政策”主題相關的論文有關于盧武鉉政府的“營造宜居社區”政策和李明博政府的環境政策、綠色增長政策等研究。此外,以“核能·風險·災難”(2008春季、2009年春季)、“可持續發展”(2011年秋季、2012年春季)、環境思想(2005年秋季、2013年春季)為主題的會議各舉辦2屆;以“生態共同體”(2002年秋季)、“環境不平等·環境正義”(2004年秋季)、“環境政治”(2006年秋季)、“生態農業·糧食·食品”為主題的會議各舉辦1屆。

3.《環境社會學研究》的專輯主題

《環境社會學研究》每期設定一個主題,將相關論文以專輯的形式收錄,該雜志的專輯主題目錄參見表4。“核能·風險·災難”是專輯中最常出現的主題,為6次,具體涉及放射性廢棄物、核電等原子能問題(總卷6號、第10卷1號、第17卷1號)和災難(第12卷1號、第13卷1號、第15卷1號)分別為3次,“河北精神號”溢油事故曾2次被設定為專輯主題。第二個頻繁提及的主題是“環境政策”,為5次(總卷5號、總卷8號、第11卷1號、第13卷2號、第16卷2號),具體涉及盧武鉉政府的環境政策、綠色國家、氣候變化政策以及李明博政府的綠色增長政策和一般環境政策。第三個頻繁提及的主題是“大規模開發項目”,為4次(總卷1號、總卷2號、總卷7號、第14卷1號),具體探討東江大壩及四大江工程各1次,新萬琴填海工程2次。此外,關注“社會影響評價”(總卷3號、第10卷2號)和“環境意識·環境行為”(第14卷2號、第15卷2號)主題各2次;涉及“環境正義”(總卷9號)、“環境修復”(總卷4號)、“生態農業·糧食·食品”(第12卷2號)、“環境·風險治理”(第16卷1號)、“環境問題”(第15卷2號)、“可持續發展”(第11卷2號)等主題各1次。

4.主要專著的主題

如表5所示,環境社會學者①撰寫的著作②主題比較多樣。進入21世紀以后,隨著著作數量的顯著增加,與20世紀90年代相比,主題的多樣性也大幅度增加。20世紀90年代只限于“環境社會學理論”“環境問題·氣候變化”“環境運動·環境糾紛”“環境不平等·環境正義”等4個主題,但進入21世紀以后,出版了“大規模開發項目”6個嶄新主題的學術著作,而最值得關注的是近期關于“核能·風險·災難”主題的學術著作的增加。

20世紀90年代以后,學術著作出版最多的主題是“環境社會學理論”“大規模開發項目”“核能·風險·災難”“環境運動·環境矛盾”“環境政治”等5個,共25本,占全部著作(46本)的一半以上;其次是以“環境問題·氣候變化”(4本)、“可持續發展”(4本)和“環境不平等·環境正義”(3本)為主題的著作。

(二)研究方法

如表6所示,《環境社會學研究》從創刊號到2013年6月第17卷1號發表的167篇論文(包括論壇)中,所運用的研究方法分別為9種類型。不少論文沒有明確敘述研究方法,而且使用多種研究方法的論文較多,所以不易區分類型。筆者根據自己的主觀判斷,將所有論文的研究方法分為9個范疇。

首先,論文發表時間不同,研究方法上無顯著差異。只是理論研究越到后期,減少的趨勢越明顯。

其次,各種研究方法的使用頻率差異比較明顯。使用較多的研究方法是文獻研究(40篇)、理論研究(37篇)、問卷調查(25篇)、深度訪談(19篇),相對較少使用的研究方法是現存統計資料分析(10篇)、比較研究(8篇)、內容分析(7篇)、計算機模擬(1篇)等。文獻研究及理論研究分別是第一位和第二位,說明環境社會學者獨立收集資料的程度并不高。

最后,在比較《環境社會學研究》和《韓國社會學》發表論文使用的研究方法時,發現環境社會學與社會學其他分支學科使用的研究方法之間存在相當大的差異。在《環境社會學研究》上發表的論文普遍使用的研究方法依次是文獻研究、理論研究、問卷調查;而在《韓國社會學》上發表的論文中,問卷調查(32.3%)、現存統計資料分析(22.8%)、理論研究(18.6%)等研究方法占前三位,①說明研究方法的重視程度各不相同。《環境社會學研究》發表的論文中比較重視的文獻研究(24%)、案例分析(12.0%)、深度訪談(11.4%)等研究方法,在《韓國社會學》上發表的論文中所占的比例非常低。產生這種差異表明,環境社會學者與其他社會學者相比,較少運用定量研究方法,更多運用定性研究方法。

四、韓國環境社會學的特征

為了考察韓國環境社會學的特征,有必要探討環境社會學及其研究活動的各個方面,即從研究主題、研究方法、理論取向、跨學科研究、社會實踐等五個方面進行探討。

(一)環境問題的社會學

通常,日本環境社會學家將美國的環境社會學稱為“環境社會學”(sociology of the environment),而將本國的環境社會學稱為“環境問題的社會學”(sociology of environmental problems)。日本的環境社會學聚焦于具體的環境問題對社區居民及受害者的生活及社區產生的影響,其特點在韓國環境社會學中也有體現。李時載在最近發表的《韓國環境社會學的回顧和展望》中認為,“韓國的環境社會學是始于環境問題的社會學”,并以此作為韓國環境社會學的特征之一,同時列舉關于環境問題的研究成果。②

前面我們考察了韓國環境社會學的研究主題如何呈現在論文、專輯、學術會議、著作等之中,而各種研究活動中發表主題最多的論文,最能表明韓國環境社會學者選題的取向。以《環境社會學研究》發表的論文為例,與包括氣候變化在內的環境問題相比,環境社會學者們的關注點主要在“核能·風險·災難”“大規模開發項目”“環境意識·環境行為”等主題上。而研究頻率最高的“核能·風險·災難”“大規模開發工程”等主題是與環境問題的關注密切相關的;“核能·風險·災難”雖然被設定為獨立的主題,但終歸是特殊類型的環境問題;對“大規模開發項目”的關注則源于對開發事業造成的環境問題的顧慮。因此,如果我們關注選題傾向,那么可以認為韓國的環境社會學具有極強的“環境問題的社會學”特征。

(二)定性研究方法的運用

環境社會學在美國創立時受到了農村社會學的較大影響,最具代表性的是重視經驗調查方法的使用,而韓國的環境社會學也延續了環境社會學的傳統。如上頁表6所示,在韓國環境社會學的研究方法中,理論研究占22.2%,按比例來看雖然不低,但是運用多種類型的經驗性資料(實證)進行研究的比重要遠遠大于理論研究。

在經驗研究中,環境社會學者相對于其他社會學者更重視的是通過案例分析、訪談等方法獲取定性資料。與其他社會學者相比,環境社會學者對問卷調查、二次數據(現存資料統計研究)的使用、匯總資料等定量研究的運用較差,而通過案例分析或訪談等方法獲得定性資料則更多。

定性資料的運用之所以活躍,與環境社會學者研究對象的特征相關,東江大壩工程、新萬金填海工程、四大江工程等大規模開發工程,“河北精神號”溢油事故以及與各種開發項目相關的環境運動和環境糾紛被作為案例來研究。另外,在研究這些個案時,研究者更傾向于將深度訪談作為收集資料的方法。

(三)自由主義的環境改革論

環境社會學領域存在生態學(ecological explanation)與政治經濟學解釋(political economy explanation)、反思性現代化(reflexive modernization)與生態現代化(ecological modernization)、真實主義(realism)與建構主義(constructionism)的爭論。①但在韓國社會學中,難以發現圍繞這些焦點的爭論,也很難看到為構建獨立理論而作出的努力。正如尹順真所指出的,“很多研究都是運用其他學科建構的理論來解釋與環境相關的焦點和現象”,②或者停留在運用國外環境社會學界已建構的理論基礎。

但是,即使運用其他學科或者國外環境社會學所建構的理論,研究者的理論選擇也受理論取向的影響。因此,大部分的研究中有研究者自身潛在的理論取向。那么,在韓國環境社會學中占主導地位的理論取向是什么,其變化方向又是怎樣的?毋庸置疑,韓國環境社會學中并存著各種理論取向,即漢弗萊、劉易斯和巴特爾所說的保守主義、自由主義、激進主義等研究范式。③保守主義范式在環境意識及環境行為等研究中時而出現,但影響力微乎其微;激進主義范式主要在核電、風險、環境正義、大規模開發項目(列為國家政策事業的項目)、替代性共同體、生態民主主義等研究中起著重要的作用,其影響力超越保守主義研究范式;自由主義的環境改革論主要體現在綠色國家、環境問題·氣候變化、環境政策、環境政治、環境·風險治理、可持續發展、大規模開發項目等研究中。

(四)相關專業的觀點交流

通過對《環境社會學研究》雜志的投稿,可知研究環境社會學的學者專業非常多樣,可能比社會學的其他分支學科都多樣化。根據尹順真對《環境社會學研究》上發表的論文(包括書評)作者進行分析,可知共有24個領域的研究者參與,具體包括:社會學、人類學、行政學、經濟學、政治學、社會工作學、心理學、地理學、地理教育學、城市及社區相關學科、環境·能源政策學、政治生態學等社會科學領域的學者;哲學、韓國學等人文專業的學者;生態學、生態昆蟲學、生物學、地質學、環境保健學、科學技術史學、科學管理學、生命工程等攻讀自然科學領域的學者;土木工程等工科專業人士。當然不同專業的研究者數量大不相同,社會學專業的研究者最多,達到37名,其次是城市及社區相關專業(18名)、人類學專業(8名)和行政學專業(6名)的學者。④

《環境社會學研究》發表的論文中,不同專業研究者合作的情況并不多見,“幾乎大部分是同一學科師生之間的合著,或者同一專業的同事或前后輩之間的合作”。⑤從這一特點來看,環境社會學的研究并不是真正意義上的跨學科研究,但是至少通過學會、期刊等學術平臺,各專業之間共享觀點及交流的情況非常活躍。

(五)研究者與活動家的互動

韓國環境社會學的顯著特征之一是有很多研究者積極參與環境運動。環境社會學者既是研究者,又是在全國性環保組織任職的代表(李時載、李相憲、尹順真、李必烈、趙明來)、在地方性環保組織任職的代表(樸在墨、盧鎮澈、崔炳斗)和環保組織的負責人(具度完)等。與上述提到的研究者相比,更多的環境社會學者以負責人的身份參與地方環保組織的活動。另外,環保組織的專職工作人員也作為環境社會學學會會員(李升旼、安秉玉、崔禮镕、金正洙)發表論文。

環境社會學者積極參與環境運動而活動家參與研究,這一現象的出現是與環境社會學的特征相關的,即從最基本的問題出發,關注環境問題的根源、環境問題的影響及環境問題的解決,①而且韓國的環境社會學尤其具有“環境問題的社會學”性質。

五、韓國環境社會學的未來展望與任務

經過20多年的發展,韓國環境社會學實現了體制化過程。在此期間,環境社會學被許多學科納為正規課程,成為社會學獨立的分支學科。另外,隨著該領域的研究者獨立組織學會及學會發行學術雜志,具備了研究活動的平臺。由此可以說,韓國環境社會學的體制化已經基本完成。

過去20年既是韓國環境社會學的構建期,也是韓國環境社會學的成長期。盡管成長速度緩慢,但研究者的數量有所增加,相應地也積累了學術成果。環境社會學者們關注的“核能·風險·災難”“大規模開發項目”“環境運動”等領域,取得了顯著成果。最近,韓國環境社會學進入穩定期。“年輕一代的補充停滯不前”,研究生階段攻讀環境社會學的學生有所減少。②整個社會學界的停滯氛圍,在一定程度上也波及環境社會學,20世紀80年代初期美國環境社會學經歷的倒退趨勢似乎也在韓國出現。

但是,筆者預測環境社會學的停滯狀態不會持續,其根據有兩個:一是產生環境社會學的環境問題仍然存在。另外,諸如氣候變化等環境問題在未來將長期存在,而像有毒化學物質等新的環境問題也在增加。總之,只要環境問題得不到根本解決,環境社會學就會存續下去。二是目前的停滯狀態在一定意義上可視為成長期之后的鞏固階段。因此,從長遠來看,韓國環境社會學將會保持穩定發展。

從某種意義上講,韓國環境社會學的前景在一定程度上取決于社會學者如何履行自身所賦予的使命。2005年,當筆者撰寫由環境社會學學會出版的《我們眼中的環境社會學》第一章時,曾將環境社會學的使命設定為“社會的綠色化”和“社會學的綠色化”。前者受人類豁免主義傳統社會學的影響,從人類賴以生存的自然環境和生物環境的角度進行闡釋;后者則從社會學角度闡明環境污染和破壞的原因、影響及解決方案。環境社會學者們怎樣完成后者的使命,將對環境社會學的未來產生很大影響。而為了完成社會學綠色化,形成跨學科研究和加強實地研究是當前需要完成的任務。

(原載于《韓國社會》2014年第15卷第1期,第55—85頁。此次翻譯已獲作者授權。)

責任編輯:胡穎峰