中國當代音樂教育發展中的階段性探索

中國專業音樂教育發展之路曲折且形式多樣,從其在綜合性大學中設立研究所與系科開始,到1925年在哈爾濱建立的格拉祖諾夫音樂學校,1927年在上海建立的國立音樂院,這其中,既有官辦亦有民辦的體制,也有專業院校亦有大學校中的系科的形式,而師范院校中的音樂專業作為基礎性的辦學形式,一直是缺乏音樂師資的中國教育發展的支柱型形式,即使在改革開放后,音樂教育已經過了六十余年的探索后,它仍然不可或缺。但這一時期的音樂師資需求更多的局面,由此而產生了成人教育,成為中國音樂教育中的重要補充形式之一。雖然這種形式已經不再采用,師范院校或綜合大學中的音樂系科也越來越多,但它恰逢其時且良好的辦學效果,對于今天如何辦好音樂教育仍有借鑒意義,它在此類辦學形式中培養出至今仍是音樂教育中的大量骨干教師,而這一教育形式所引發的話題,是開學季中常被提及的社會性話題,是新中國七十年教育辦學后需要思考的學術性命題,在當下音樂教育成果及供需問題頻發的社會背景下,也是針對既往教育成就或經歷反思的對象之一。本文擬將以安徽教育學院音樂專業為例進行歷史研究。為何要選擇“安教”,一是它在此類辦學中歷時較長、教育成果眾多的學校之一;二是它處在中部地區,能代表當時東西南北的祖國各地辦學的方式與方法;三是基于創建者許毓黎先生的特殊貢獻,從技藝訓練到思想塑造,雖然先生已駕鶴西去,但還有其大量學生高舉其火炬繼續前行,他成為此類音樂教育的代表性人物之一。

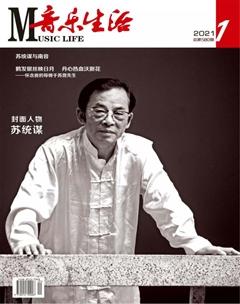

許毓黎在上課

一、發展歷程

從教育發展的社會氛圍來看,音樂教育的繁興發展使其成為中國當下高等教育中最為活躍的專業之一,從學校數量上看,不僅專業建制的音樂學院已達11所,藝術學院、師范院校及綜合性大學中開設的音樂專業更是越來越多,甚至有些理工科大學都建立了音樂院系,為更多追求音樂學習的學子提供了平臺,這是30年前所不可想象的景觀。從教育學院音樂專業產生的機緣來說,改革開放之初,那時的音樂專業在高校中的設置還是非常稀少,平均每個省市區只有6個左右的高校有音樂專業(安徽省僅有4個)。但20世紀80年代中后期卻是音樂師資和人才最為急需的時候,不僅中小學需要師資,社會音樂教育及大眾音樂文化生活也需要專業音樂人才,在改革開放后急需娛樂的情形下,文化館、少年宮、歌舞廳,需要音樂表演的場所很多。對音樂人才的大量需求必然會導致那時候的音樂從業者在技藝上魚龍混雜,音樂師資、音樂演出從業者的狀況引起了教育部門的關心。基于此,針對在職人員再教育的高等職教開始嘗試辦起了音樂(教育)專業。據不完全統計,那時的各省都有省級教育學院的音樂教育專業開辦,有的還有地市級的教育學院。

專業招生對象是已在各種行業就職的人員,他們或是中專畢業的,如各省市的藝術學校的中專生;或是中師畢業的,如師范學校中的中師生,他們都是中等專業的學歷。當然,也有部分招工招干的在職人員,在后期也有少量的普通高校落榜生。總之,招生對象都是沒有高等教育學歷、學位的那類音樂從業人員。這些考生水平參差不齊,有的人可能達到了省級甚至國家級專業技術人才的水準,有的則可能還是樂迷型的白丁,僅是自己的興趣,或是被單位推到了音樂工作崗位上的愛好者,也有極少數的是個體從業人員,如開辦琴行或音樂培訓機構的個體戶。招生的初期主要是專科學歷,但很快就又辦起了本科學歷教育,前者時間跨度大概有八九年,后者時間跨度多是超過10年。

安徽省教育學院藝術系九七屆音樂專科畢業生留影

從教學層面看,學員學習的精神面貌及其態度大都是非常積極主動的,很多人會覺得自己能受到高等教育是非常難得的人生經歷,因而,自然會比普通高考招生的那類音樂專業學生在學習上會更用功些,成績進步也會較大些,在學習所得的、運用于實踐中的能力上,也比普通音樂院校的學生來得要快一些,反映在省里的各種比賽中,名次也會靠前些。筆者曾調查了1990年左右各省舉行的幾屆省級音樂比賽,居于名次前列的獲獎者多是此類學生。

從后期發展來看,這種教育形式隨著新世紀招生對象數量的減少,尤其是那些處在學校中的教師學歷未達標人員問題多得到了解決,它們也就逐漸退出了現在的教育發展規劃之中,有的學校合并而轉為普通高校,如:安徽教育學院合并后變為現在的合肥師范學院,江蘇教育學院合并后變為江蘇省第二師范學院,江西教育學院變為南昌師范學院,陜西教育學院變為陜西省學前教育學院,等;有的則關停,變為非學歷教育性質的教師教育進修學校。這一曾經在中國音樂教育事業中發揮過突出作用的教育形式,可能是世界音樂教育史中難得一見的、甚或是僅見的辦學形式,是作為當時人才急缺形勢下的音樂教育補充,它已成為歷史。

翻看這些泛黃的照片,反觀這一特殊的形式,知曉它們在中國音樂教育進程中的特殊歷史作用,迎合教育時勢之急需,擴展教育形式之特別,其歷史貢獻不應被遺忘,它對于今天音樂教育的辦學內容與現實、發展的理念和模式,仍有很多的借鑒價值,不僅從教育的宏觀設置到微觀內容,還是從教育成果的快速轉化與應用,抑或是其中做過貢獻的教育者和受教育者。在這一教育形式中奉獻過青春與才華的工作者,我們不能忘記。

二、教育探索

急需實用型人才是辦學的初衷,其教育成果自然是圍繞這方面而展開。可貴的是,當時的辦學,各地各校都會因自己的教育所需和地方優勢而做相應的靈活變通處理,而當時教育的資源優勢,也并非現在的京滬廣深及杭蘇這樣的簡單區域分布。那時候的閩粵是音樂工作者需求量較多的地區,但他們多是拿來主義者,人才的培養多不是自己去完成,而是依靠內地提供,如:廣州新時代影音公司的歌手有高林生、黃格選、陳少華、周冰倩、林依輪等,他們多是南下的非粵籍人士;再如生在淮南長在舒城的舒楠,他在淮南市少年宮任音樂老師后不久到廣州,從舞廳DJ做起,后簽約廣州太平洋影音公司,由發行《嫁給他你快樂嗎》專輯后而逐漸為人所知。除了這些主流音樂演繹外,大量活躍音樂基礎從業人員的歌舞廳中,也是外來的音樂打工者,像安徽的管曉毛、徐宏等都是原來單位的主要演奏家。

教育學院的辦學,首先就是培養上述應用型人才,如演繹、編配、組織策劃等,一專多能的復合型人才。即使初衷是為學歷而去的那些極少數人,也在這場教育經歷中豐富了自己,并在之后經常念及這段經歷。這些音樂專業畢業生,不僅成為各省市教育發展的中堅力量,也成為南下大軍中的重要組成部分,后來的歌舞廳需求演繹人才的氛圍消退后,他們的這些綜合實用性能力,在所在單位或相關領域從事教育時,也是非常適合的那類教育者。筆者將本文的分析對象集中于地處中部的安徽,其教育學院音樂專業的創辦及其所產生的教育影響有一定的代表性,因此,擬以其為例而展開來談。

從辦學的氛圍上看,安徽教育學院有其內外辦學優勢。從外部環境看,安徽的音樂教育專業在新中國建立后屬于較早、較快發展起來的四個省市區域之一,在上個世紀80年代初,也是全國最早建立起音樂學碩士點的省區之一,安徽藝術學校有小學到中專的建制,是小、中、專、本的學制教育貫徹較好的音樂教育省區之一,這些是其良好的學術氛圍使然。但從內需上看,安徽卻是音樂專業設置較少的省區之一,它以安徽師范大學的音樂本科教育為龍頭,在阜陽師范專科學校、滁州師范專科學校、宿州師范專科學校等校開設有專科音樂教育,在省會合肥還有藝術學校的音樂專業的中專教育。可是,那時候全省每年總共也就百余名的招生計劃,其畢業生遠遠滿足不了省內音樂人才的大量需求,這勢必要求成人在職音樂教育的進一步補充,加之高職學校中的教師也有了學歷達標的要求。因此,安徽教育學院的音樂專業建設勢在必行,它首先是外部環境所驅使,更是其供需矛盾解決的突破式推進之法。

安徽教育學院歷史沿革圖

從安徽省中學教師進修學院發展起來的安徽教育學院,其藝術系從1984年開始籌辦,音樂專業從1988年開始增設,由當時安徽省著名男高音歌唱家、合肥市歌舞團團長許毓黎牽頭籌建。音樂專業1991年開始招收第一屆專科生,1997年畢業最后一屆專科生;專升本于1996年開始招生,2009年畢業最后一屆。2000年開始普通高等教育招生,以后逐漸轉型為普通高校。在其成人教育時,每年僅招生十余人,最多時也就二十余人,現在看來屬于精英級教育的班級人數。而其教育的成果也可以進一步佐證其成效,絕大多數畢業生成為全省各中小學教育教學的中堅力量,少部分畢業生還考入京滬等地專業音樂院校的研究生,后來成為高校的專業教師者也不少。而在省內外的音樂比賽中,其畢業生獲獎的數量及等級也是相當可觀,其中一屆的安徽省級聲樂比賽的前三名均為教院的畢業生,由此可見其教育成效非同一般。

由上可見,教育學院的音樂專業是音樂專門性技術人才急需之所驅,安徽教育學院正是這一社會氛圍中的較早開始探索者之一,而它有建立的社會基礎資源,并依據人才所需而予以了相應的個性探索,從辦學資源的利用到教學內容的設置,如借助合肥的教育專家優勢而內調、外請,尤其是許毓黎先生借助其人緣邀請了省內高水平的專家,還廣泛聯系省外從而開闊了教育眼界,據此而開展了內容豐富的專業音樂教育技能實訓,有效地解決了教師與教學內容短缺的問題。

三、特色與影響

成人高等教育不同于普通高等教育,要有鮮明特色和簡潔有效的效果,作為中國高等教育階段性補充的教育學院,從其一開始就決定了學術定位與歷史作用。

教育者是效果好壞的關鍵所在,從辦學及其教育執行情況來看,這其中的貢獻要首推許毓黎先生,他的開創與探索之功非常關鍵。他是上海人,是著名鋼琴家許忠的叔叔,家學深厚。畢業于安徽的音樂高校后,他選擇留在安徽支援建設,在合肥歌舞團工作期間成績卓著。從業務能力上看,許毓黎演唱音色純凈,中低音區自然、通透,高音區華麗、明亮,唱起來給人毫不費力的自然抒情美感,可謂技藝精湛,而他追求演唱藝術的精神也是值得點贊。他廣泛地向名家學習,就連意大利著名歌唱家帕瓦羅蒂來華演出時,他也排出萬難而去北京觀摩學習。服務于安徽舞臺時,他是最受歡迎的男高音歌唱家之一,還扮演影視劇角色并拍攝廣告,他外形俊朗,氣質優雅,藝術范兒十足,是合肥市民眼里的明星,大藝術家。由他帶出來很多明星,其中像解曉東、孫國慶等都是出自他的門下。

學生在院內霧凇旁合影

教育的視野寬窄是發展的又一關鍵因素,許毓黎先生在音樂技藝吸引人的基礎上,又以其溫文爾雅的待人處事之法而使他有了良好而廣泛的人脈關系,不僅在辦學伊始邀請到了一批年輕音樂家如余丹紅、魯寧等人加盟,還邀請到陳發仁、時白林、陳頤頡、崔琳、沈仁浪、陳敬堂、陳禮倌等,可以說,當時安徽省音樂界著名專家大多被邀請至學校參與日常教學。另外,許先生還放眼省外的音樂名家,邀請嚴良堃、石叔誠、王秉銳、李雙江、姜嘉鏘等國家級音樂家不定期地來校做講座,將專家辦學的理念深入貫徹,這也是音樂專業順利開辦并短時間內培養出大量實用型音樂教育人才的關鍵。

辦學緊扣當時音樂教育現狀,加強音樂表演技藝與理論素養的協調發展,尤其加強特色教育的發展,增加安徽地方音樂內容的融入。除了規范高等師范音樂教育專業所需課程,如聲樂、鋼琴或其他器樂、合唱指揮、作曲技術理論(基本樂理、和聲、曲式、復調、小型器樂編配)、中外音樂史、傳統音樂理論、音樂教育學等,還依托地方資源和綜合性大學中人文學科之利,開設有安徽民歌及戲曲、新安畫派作品、中外文學欣賞等特色課。在特色課中,安徽民歌是沈仁浪在其豐富的音像積累基礎上,不僅教人欣賞,更要人學唱,把民歌的學習由外形了解逐漸深入腔、韻通曉,沈先生還為之編寫了相應的油印本教材,這些資料至今仍是學生們留存的珍貴文獻。中外文學欣賞課給很多人留下了深刻印象,當時的上課是在電教館開講,教師將中外名著以視頻的形式講授,這在當時是非常新穎有效的形式。

加強藝術實踐是許毓黎教授從其經驗中延伸開來的教育方法,他除了不定期舉辦演出以鍛煉學生外,還創造機會讓學生到電視臺、各類舞臺上去展示才藝,利用他的人脈關系讓學生到廠礦學校去排演節目,讓學生時刻錘煉自己的技藝并能從中看到成績,增強自信,從而使學習變得針對性更強,目標也更明確。那時候,他還特地爭取到經費讓音樂專業的學生有機會到北京、上海等地觀摩、交流、學習,這一舉措在同類兄弟院校也是非常少見,效果也是立竿見影的。他常說,美術專業需要到山清水秀的鄉野采風、寫生,我們音樂專業就要到大城市的音樂舞臺上去見識大音樂家的真本事、高技藝。許先生還以身垂范,引導學生注重技藝的錘煉,于是,就見經常聽到他在琴房里練唱的身影,教學相長,他自己也在從事教學后不斷完善、提高了演唱技術,《我的太陽》《太陽的兒子》《重歸蘇蓮托》《松花江上》《桑塔露琪亞》《女人善變》《鄉音鄉情》等中外聲樂經典,從其琴房里飄出。他演唱的創作歌曲《飛舟敢搏萬重浪》,聲腔飄逸,明麗溫雅的音色至今還令人回味,以至于他的學生們至今仍珍藏這首并不為多少人知曉之作的錄音,這是對其聲、其情的追念。

靈活廣泛的外聯與簡單實用的內建,使安徽教育學院很快在教育上取得了很好的效果,學員中獲得國家級獎項者有多人,省內的最高等級獎更是不計其數。而學員多成為本單位乃至省內外教學的骨干力量,有的學員還成為省級、國家級的教學名師,舞臺演繹的名家,至今仍活躍于課堂和舞臺。

學生到北京觀摩學習

結語

一種教育形式的產生與發展總是有其特定的歷史需求,教育學院中的音樂教育專業雖然存續時間較短,有的幾年,有的十幾年,也有二十余年的。但歲月留聲,人過留名,那些在歷史中產生過良好效果的教育形式,在這一過程中起到過突出作用的教育家,應當被銘記。本文的歷史反思,既在于紀事,也在于念人。今天來看,那時的音樂教育氛圍很好,雖然成人的私事、瑣事較多,但人的動機純粹,只為追求受教,因而,教育氛圍濃厚。在那樣的教育熔爐中,大家樂于平心靜氣地交流,即使進校時有的人已是頗具名氣,有的人已有了一定的職務職稱。但不論原來的水平、地位如何,只要是同學,就沒有芥蒂,課堂上、茶飯后,都是他們相互切磋技藝的場合。融洽愉悅的學習氛圍,使他們的臉上總是洋溢著燦爛的陽光,眼里總有充滿追求藝術的純粹與真誠。這種純粹的教育氛圍是時下難以見到的,而這種良好的教育氛圍也是當時較差教育硬件設施條件下卻能快速培養出大量實用型人才的動力所在,這是今天的辦學所缺失之處,也是其借鑒價值所在。而針對性教育,因材施教的真正貫徹執行,是建立在小而精的招生基礎上的,尤其注重了實際所需的技藝而展開針對性教學內容與形式,是其教育方法的成功關鍵所在。這些教育形式、方法也使學生的學習立竿見影,使其后來的發展之路順暢,教育讓這些已經工作后再去學習的人實現了攀登更高音樂高峰的理想,挖掘出了自身潛在的藝術能力。從人文主義教育思想來看,許毓黎先生言傳身教的、零距離的教育之法,不僅使其教學效果簡潔明晰,效果顯著,也使以人為本的教育思想滲透其間。所以,他的學生至今仍回味那段受教與相處的美好辰光。尋找來時的路,我們不忘初心,雖然像安徽教育學院那類學校的校舍及其教育形式已不復存在,但記憶猶新,彌久醇香,青春不老,情結還在,教院中的音教專業在中國高教中的歷史價值將長存。本文是教育學院中音樂教育專業研究的初探,意在拋磚引玉,吸引更多人關注這一階段性教育形式的歷史價值與貢獻。

王安潮 博士、西安音樂學院教授