大學生人際關系敏感、焦慮與抑郁的關系研究

楊延剛 馮莉 徐文儀 周述貴

摘要目的:探討學生人際關系敏感、焦慮情緒、抑郁情緒三者間的關系,為制定學生危機干預提供依據。方法:采用分層抽樣的方法,利用問卷星軟件對湖南省某師范高等專科學校1922名學生進行人際關系敏感、焦慮情緒、抑郁情緒的匿名在線問卷調查,采用SPSS軟件進行分析。結果:人際關系敏感、焦慮、抑郁間存在顯著的正相關,回歸分析顯示人際關系敏感和焦慮可以解釋抑郁57%的變異量,人際關系敏感與抑郁情緒的關系中,焦慮情緒存在中介作用,中介模型為部分中介模型,直接效應(0.31)和中介效應(0.42)分別占總效應(0.73)的42.47% 和57.53%。結論:人際關系問題是大學生的突出問題,人際關系敏感對抑郁具有正向預測作用,并且焦慮情緒在人際關系敏感和抑郁的關系中起部分中介作用,中介效果大于直接效果。

關鍵詞大學生;人際關系敏感;焦慮情緒;抑郁情緒

中圖分類號:G645文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.34.044

A Study on the Relationship between Interpersonal Sensitivity,Anxiety and Depression of College Students

YANG Yangang,FENG Li,XU Wenyi,ZHOU Shugui

(Huaihua Normal College,Huaihua,Hunan 418008)

AbstractObjective To explore the relationship among interpersonal sensitivity,anxiety and depression among students,so as to provide basis for crisis intervention. Methods a total of 1922 students from a normal college in Hunan Province were investigated with anonymous online questionnaire on interpersonal sensitivity,anxiety and depression by stratified sampling method and SPSS software. Results There was a significant positive correlation among interpersonal sensitivity,anxiety and depression. Regression analysis showed that interpersonal sensitivity and anxiety could explain 57% of the variance of depression,Direct effect (0.31)and mediating effect (0.42)accounted for 42.47% and 57.53% of the total effect (0.73),respectively. Conclusion Interpersonal problems are the prominent problems of college students,interpersonal sensitivity has a positive predictive effect on depression,and anxiety plays a partial mediating role in the relationship between interpersonal sensitivity and depression,and the mediating effect is greater than the direct effect.

Keywordscollege students,interpersonal sensitivity,anxiety,depression

目前關于抑郁癥的報道越來越多,同時各類研究報告也經常報告抑郁的檢出報告,其中2020年中國國民心理健康藍皮書報告青少年的抑郁檢出率高達24.6%,抑郁問題是較嚴重的一類心肌病,它帶來了較高的死亡率,同時治療成本較高。目前大學開展心理普查率較高,越來越多的大學生抑郁問題凸顯出來,抑郁問題的成因有很多,很多研究者認為人際關系問題是學生抑郁問題的原因之一,抑郁情緒不能等同于抑郁癥,針對抑郁情緒及時的干預可以有效預防抑郁癥的發生,其中焦慮、人際關系敏感與抑郁有著緊密的關系。[1]

祝卓宏[2]認為焦慮與抑郁的癥狀較接近,但還不能把它們合并起來。一些研究者提出焦慮和抑郁兩者的癥狀表現具有連續性。美國Michigan大學的調查研究中心進行的全國精神疾病合病率的調查(NCS),結果發現重性抑郁(MD)與焦慮障礙(AD)的合病率達50%(終生合病率)或51.2%(一年內合病率)即半數以上的MD病人一生中或同年內患AD。因此焦慮可以作為預測抑郁的一項指標。

人際關系敏感指在人際交往中存在敏感、多疑、自卑等問題,以及在與人相處中有明顯的不自在感。人際關系的好壞對于大學生至關重要,一項對大學生需要的調查結果顯示,朋友需求居大學生需要的首位。[3]研究表明,大學生的友情與孤獨感、自我認識關系密切。相關調查表明,大學生存在不同程度的人際關系困惑,一項對大學生人際困擾的調查顯示,有30%的大學生存在人際關系問題。[4]Bleuler[5]提出的素質-應激(Diathesis-stress)模型認為,抑郁癥的個體身上普遍具有人格易感性,在遇到一些應激事件時更容易引起并加重抑郁情緒,除了上述人格因素外,人際關系問題在抑郁情緒的產生中作用也很大,一般抑郁情緒又會反作用于人際關系,進而導致人際關系敏感。因此,人際關系問題會加重抑郁情緒,甚至會加大抑郁問題出現的概率,人際關系敏感會引起大學生的焦慮,尤其是社會焦慮,而焦慮情緒又與抑郁有著緊密的關系,同時人際關系敏感對抑郁也有著直接的影響。[5]

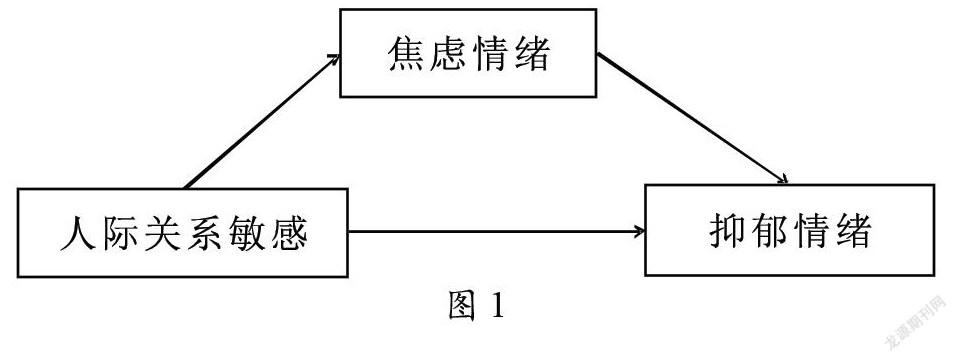

綜上所述,人際關系敏感、焦慮與抑郁存在緊密的聯系,且關于焦慮、人際關系敏感與抑郁三者的關系主要集中在兩兩之間的關系研究,研究方法主要采用了相關分析及回歸分析很少深入探索三者的深層關系,因此,本研究根據焦慮、人際關系敏感、抑郁三者間的關系,提出以下假設:人際關系敏感對抑郁情緒的影響受中介變量焦慮情緒的影響。

1方法

1.1對象與方法

本研究采用分層抽樣的方法,調查湖南省某師范高等專科學校1922名在校學生,其中男生436人,女生1486人;少數民族583人,漢族1339人。

1.2研究工具

1.2.1人際關系敏感

人際關系敏感問卷采用癥狀自評量表(SCL90)下的人際關系敏感維度。問卷中的題目主要是關于人際關系中的不自在感、自卑、心神不寧等問題的嚴重程度。在本研究中,該問卷的信度系數為0.89。

1.2.2焦慮自評量表(SAS)

焦慮自評量比較常用于各類學校的心理普查中,同時醫院心理科中應用也較多。在本研究中,該問卷的信度系數為0.80。

1.2.3抑郁自評量表(SDS)

SDS是抑郁自評量表。各類學校在心理咨詢室評估及心理普查中應用廣泛。在本研究中,該問卷的信度系數為0.85。

2結果

2.1共同方法偏差檢驗

共同方法偏差主要指一年采用同樣的數據來源而導致的自變量與因變量之間人為的共變。研究主要采用Harman單因素檢驗共同方法偏差,此檢驗法的優點是簡單易用。將抑郁、焦慮、人際關系敏感3個問卷的所有項目做探索性因子分析。結果顯示,第一個因子變量解釋率為24.71%,小于40%的臨界標準,因此本研究不存在共同方法偏差問題。

2.2人際關系敏感、焦慮、抑郁的檢出率

經過篩查,輕度人際關系敏感941人,占測試樣本數的19%,較嚴重的人際關系敏感226人,占測試樣本數的11.8%。輕度焦慮317人次,占測試樣本數的16.5%,中度焦慮56人,占測試樣本數的2.9%,重度焦慮6人,占測試樣本數的0.3%。輕度抑郁460人,占測試樣本數的23.9%,中度抑郁162人,占測試樣本數的8.4%,重度抑郁35人,占測試樣本數的1.8%。可見人際關系敏感和抑郁的檢出率較高。

2.3各變量的平均數、標準差和相關系數

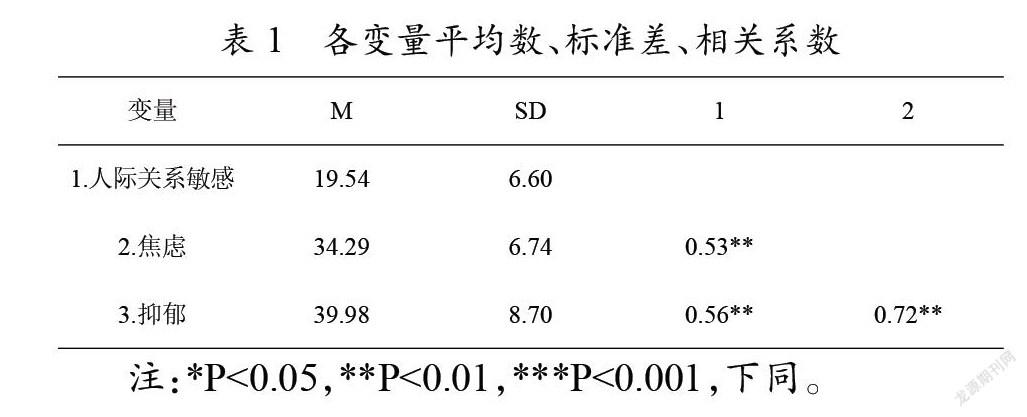

表1列出了各變量的平均數、標準差和相關矩陣。結果發現,抑郁情緒與人際關系敏感和焦慮情緒存在顯著正相關,相關系數在0.53-0.72間,說明抑郁情緒會受到人際關系敏感和焦慮情緒的影響。

2.4人際關系敏感、焦慮對抑郁的回歸分析

從表2可以看出人際關系敏感、焦慮與抑郁的多元相關系數為0.75,多元相關系數平方為0.57,表示人際關系敏感和焦慮兩個自變量可以解釋抑郁57%的變異量。兩個自變量的回歸系數均為正數,且顯著,表明人際關系敏感和焦慮對抑郁均起到正向預測作用,其中焦慮的β系數的絕對值數值較大,表示焦慮對抑郁的預測里更強。

2.5人際關系敏感與抑郁情緒的關系:焦慮情緒的中介模型檢驗

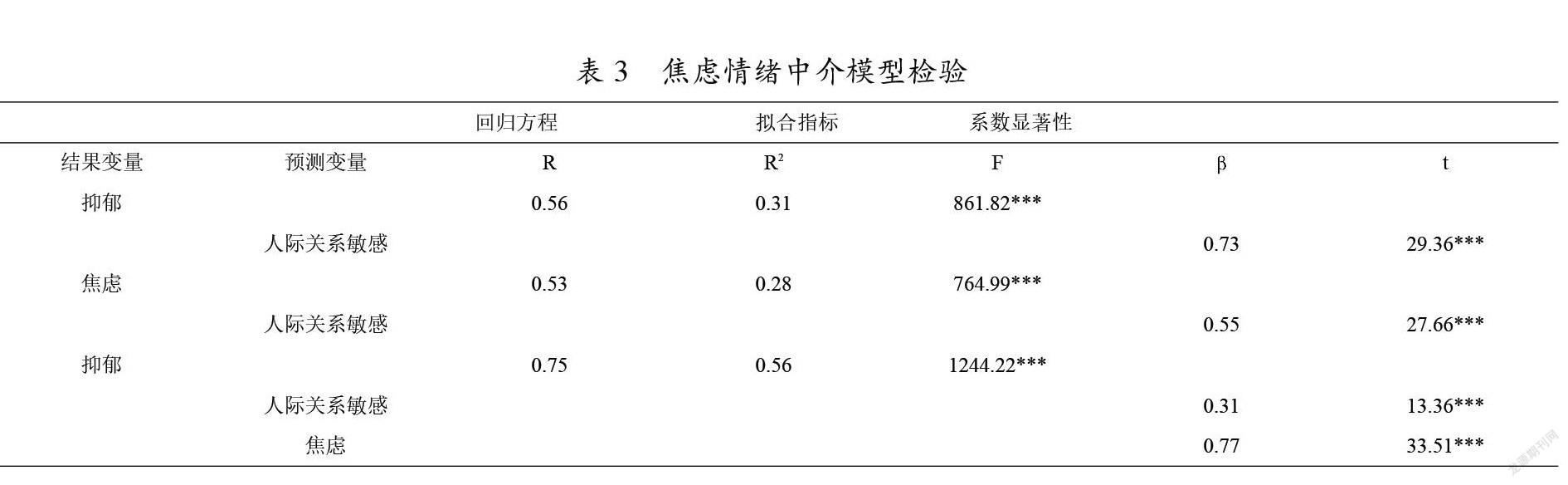

相關和回歸分析結果表明,人際關系敏感、焦慮對抑郁具有正向預測作用,有必要對三者的關系進行深層次的研究,模型研究采用Hayes(2012)編制的SPSS宏中的Model4中介模型,檢驗人際關系敏感、焦慮、抑郁三者的深層關系。結果(見表3)表明,人際關系敏感對抑郁情緒的預測作用顯著(β=0.73,t=29.36,P<0.001),且當放入中介變量焦慮情緒后,人際關系敏感對抑郁情緒的直接預測作用依然顯著(p=0.31,t=13.36,P<0.001)。人際關系敏感對焦慮情緒的正向預測作用顯著(β=0.55,t=27.66,P<0.001),焦慮情緒對抑郁情緒的正向預測作用也顯著(β=0.77,t=33.51,P<0.001)。此外,人際關系敏感對抑郁情緒影響的直接效應及焦慮情緒的中介效應的bootstrap95%置信區間的上下限均不包含0(見表4),表明人際關系敏感不僅能夠直接預測抑郁情緒,而且能通過焦慮情緒的中介作用預測抑郁情緒。該直接效應(0.31)和中介效應(0.42)分別占總效應(0.73)的42.47%和57.53%。

3討論

從人際關系敏感、焦慮和抑郁的陽性檢出率來看,人際關系敏感的陽性人數為1167人,占總數的60.72%,焦慮的陽性人數為379人,占總數的19.72%,抑郁的陽性人數為657人占總數的34.18%。可見人幾個關系問題在大學生中是一個主要問題,同時抑郁人數也占較大的比例,相關研究表明,人際關系敏感往往是后續一些心理問題的起因。

人際關系敏感、焦慮情緒、抑郁情緒三個變量存在顯著的正相關相關系數在0.53-0.72間,三個變量間關系較密切,人際關系敏感和焦慮情緒可以正向預測抑郁情緒,這與龔梅恩等人的研究一致,即高人際關系敏感學生抑郁情緒會更明顯,高焦慮情緒的學生,也可能會伴有高抑郁情緒。

人際關系銘感、焦慮對抑郁的回歸分析結果顯示,兩個自變量可以解釋抑郁57%的變異量,同時焦慮對抑郁的解釋率較高,這再次表明人際關系敏感、焦慮與抑郁的密切關系,所以有必要進一步考察三個變量的深層關系。

研究假設人際關系敏感與抑郁情緒的關系中,焦慮情緒存在中介作用,中介模型檢驗結果與回歸分析一致,即人際關系敏感對抑郁具有正向的預測作用,人際關系敏感(自變量X)對抑郁情緒(因變量Y)的直接效應顯著,直接效應值為0.31,解釋總效應的42.47%。人際關系敏感通過焦慮(中介變量M)情緒對抑郁情緒的影響顯著,即存在中介效應,中介效應解釋總效應57.53%的變異。中介模型為部分中介模型,中介效應的影響作用要高于直接效應的影響,因此人際關系敏感引起的焦慮情緒對產生的抑郁情緒起到了很大作用。實際上人際關系敏感的一些表現與抑郁具有較高的一致性,尤其敏感多疑、自卑等特征。[6]哥倫比亞大學的杰拉爾丁·唐尼(Geraldine Downey)是人際關系高度敏感型的本質與后果研究領域的領軍人物。她的研究證明,與人際關系敏感度較低的人相比人際關系高度敏感型的人在維持長久關系上表現得更差,在中學期間,人際關系高度敏感型的孩子更容易被同齡人歧視、欺負且有可能變得更加孤獨,長期來看,這種類型的人會受到更多的排擠和拒絕,久而久之,他們的自我價值觀和自尊會受到更多的傷害,人也會更加容易抑郁。Boyce和Parker認為,人際關系出問題的主要原因就是對別人的行為和想法過于敏感。[7]Marin認為人際關系敏感的個體具有和抑郁相同的“持續關注消極的社會評價、行為及觀點”的問題。[9]總之,人際關系敏感的學生會習慣性的關注自身行為,同時具有消極自我認知,回避交往行為,喜歡消極認知自己與他人的關系。[9]因此我們在學生心理普查中應該格外注意人際關系敏感的篩查,同時對焦慮情緒也應關注,這樣才能更好地去分析學生抑郁情緒產生的原因,學校是一個集體環境,學生基本都住校,而人際關系敏感很大概率屬于人格層面,很容易導致學生人際關系不良,進而引起一系列心理問題,如果沒有及時發現,長期積累極容易誘發抑郁情緒,在干預人際關系敏感和抑郁情緒時,一定要注意焦慮情緒的變化,焦慮情緒的中介作用會加重抑郁情緒。

本研究結果表明,人際關系問題是大學生的突出問題,人際關系敏感對抑郁具有正向預測作用,并且焦慮在人際關系敏感和抑郁的關系中起部分中介作用。

參考文獻

[1]龔梅恩,劉海潤,吳文濤,等.人際關系敏感及其與焦慮和抑郁的關系[N].中華醫學會精神病學分會第九次全國學術會議論文集,2011:333-334.

[2]祝卓宏,劉協和.焦慮與抑郁的合病[J].上海精神醫學,1999,11(1):48-52.

[3]張松.大一新生需要特點的調查研究[J].心理科學,2009,32(1):251-253.

[4]周鵬生.高年級大學生自我和諧、人際關系敏感與人機交往困擾的關系[J].2017,25(10):1530-1534.

[5]王小剛,張甜,蔣燦,等.大學生社交焦慮與班集體人際關系的調查研究[J].高校保健醫學研究與實踐,2005,2(4):23-26.

[6]KS Kendler,M Gatz,CO Gardner,NL Pedersen. Personality and Major Depression:A Swedish Longitudinal,Population-Based Twin Study[J].Archives of general psychiatry,2006,63(10):1113-1120.

[7] Poyce,P.,&Parker,G.(1989).Development of a scale to measure interpersonal sensitivity. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,23,341-351.

[8] Marin,T. J.,& Miller,G. E.(2013).The interpersonally sensitive disposition and health:An integrative review. Psychological Bulletin,139,941-984.

[9]李璐.人際關系敏感對攻擊行為的影響:憤怒和反芻思維的作用[D].鄭州大學碩士論文,2020.