薛紹徽:“開眼看世界”的閩川賢媛

梁 波

大連外國語大學漢學院

薛紹徽(1866—1911),字秀玉,號男姒,福建侯官(今福建省福州市)人,晚清著名女詩人、翻譯家。其最為今人稱道的事跡有二:一是與丈夫陳壽彭(1855—?)、夫兄陳季同(1851—1907)、陳季同的妻子賴媽懿(Maria-Adèle Lardanchet)在“戊戌變法”期間倡導上海“女學會”,并名列《女學報》最初的18 位主筆之首;二是在“戊戌變法”失敗后,與丈夫合作譯介西文著作,尤其是首次譯出科學小說——凡爾納的《八十日環游記》(今譯為《八十天環游地球》),切實推動了晚清的“科學小說熱”。

關于薛紹徽是否通外語、以及《八十日環游記》譯者歸屬的問題,在當時就多有爭議,且至今未決。但從薛紹徽的若干年譜、傳略來看,她至少應是與晚清翻譯名家林紓相類似的那種譯者:與口譯者合作、未必懂外語,卻是文章大手。并且,在薛紹徽譯的小說《八十日環游記》《雙線記》兩種、編譯的《格致正軌》十卷以及《外國列女傳》七卷中,每一部譯本都多少帶有譯者或試圖“詮寫寰瀛稗乘”、或因“喜言情”而“佐帷房之歡謔”的自主擇選。基于此,不僅《八十日環游記》作為凡爾納作品的首個漢譯本被鄭重當作中國文學史上的首部科學小說譯作;薛紹徽本人,也應該被視作中國近代時期中極少數的女性翻譯家之一。

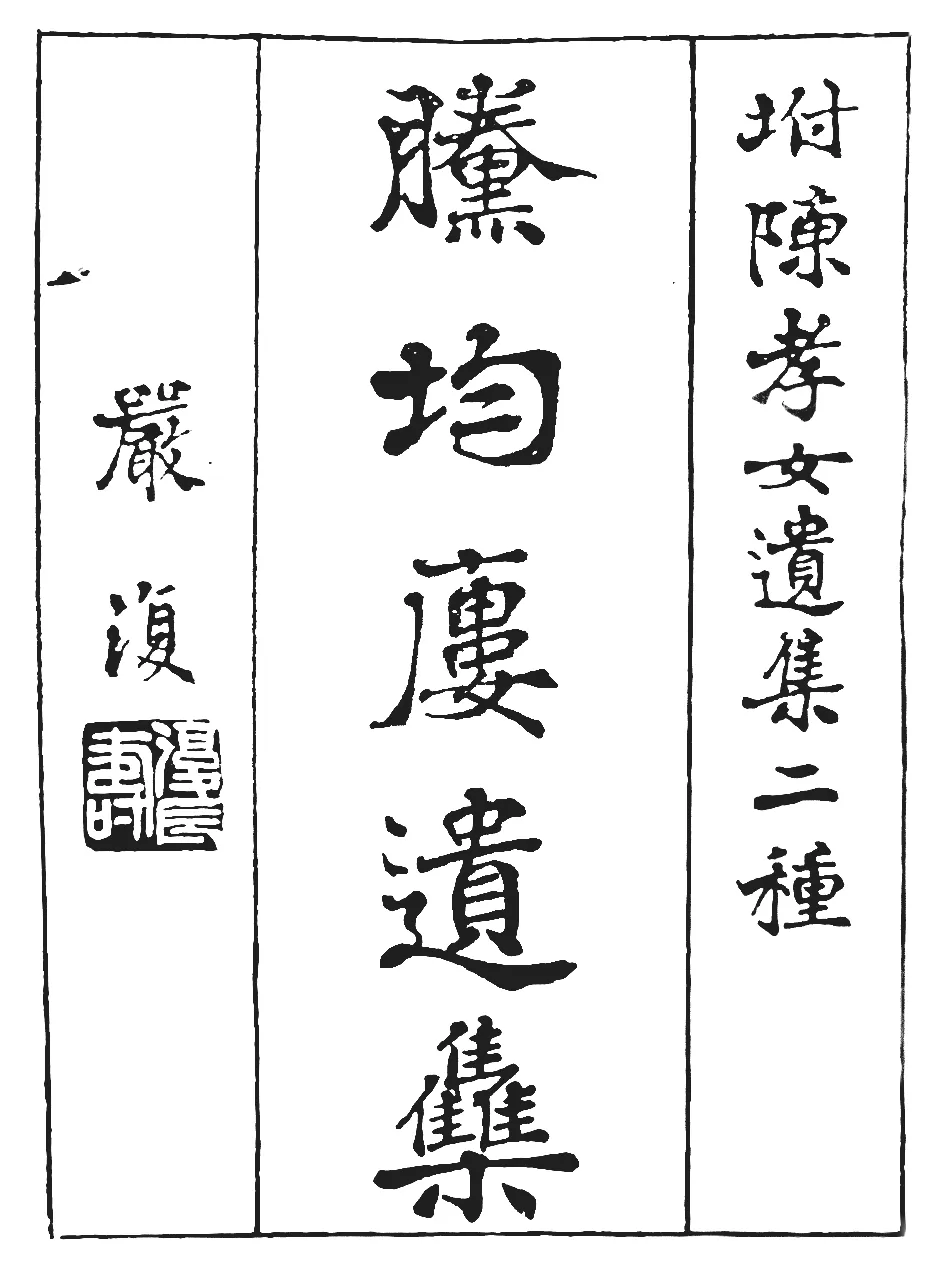

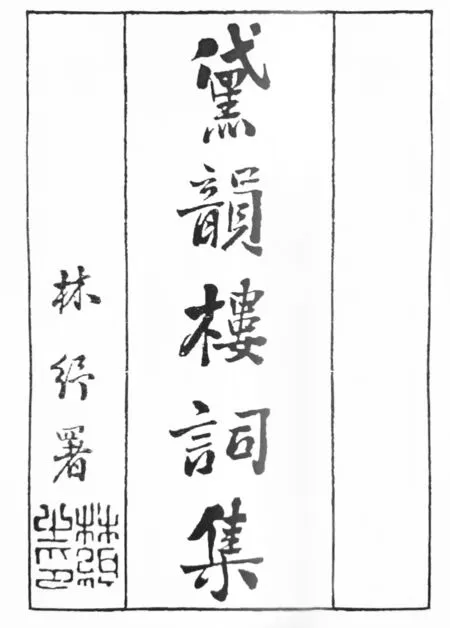

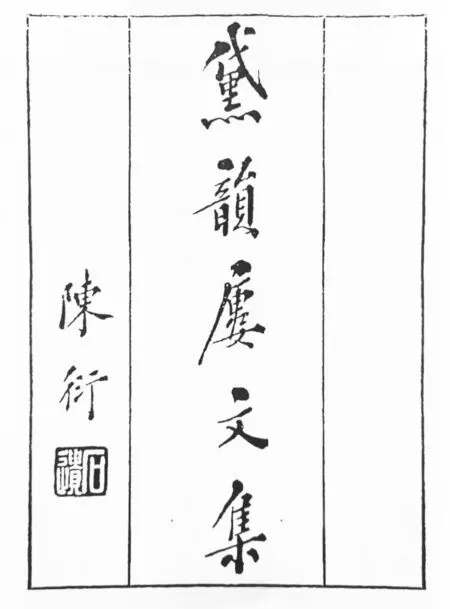

譯本之外,薛紹徽還輯有《清閨秀詞綜》十卷、撰有《黛韻樓遺集》(共計詩集四卷、詞集二卷、文集二卷)存世。且在薛紹徽過世后,為其《黛韻樓遺集》題詞的人,除她的丈夫、兄姊外,還有嚴復、林紓等一眾福建名流。這在一定程度上證明了當年薛紹徽的文名之盛,也側面說明了“福建侯官”在中國現代翻譯史上的某種意義——尤其考慮到薛紹徽的合譯者陳壽彭、林紓最早的合譯者王壽昌以及嚴復本人皆同出于福州船政學堂。在此意義上,不妨稍稍借鑒錢南秀的思路:薛紹徽作為晚清女翻譯家的意義,不僅在于其翻譯行為與譯作,還在于其譯書這一事件本身匯聚了女性、詩文、政治等多重因素。這些因素的夾雜糾葛,在一定程度上反映了晚清文學譯介中的多重張力。

閩川才女的長成

據薛紹徽子女編纂的《先妣薛恭人年譜》(以下簡稱《年譜》)載,侯官的薛姓家族是在明代時由河東遷入福建的,經明清兩代繁衍而成望族。但薛紹徽這一支的薛姓,卻并不顯赫。自清初“棄農而讀”起,薛紹徽家族的首次階級地位提升,還要從其曾祖父任晉江教諭算起。此后,薛紹徽的祖父薛松年任廣東花縣(今廣州市花都區)縣丞,父親薛尚忠舉歲貢生、并娶妻才女邵氏。《年譜》特別指出“邵孺人明詩禮尤好吟詠”,是“許穆齊大令德配林佩芳宜人入室弟子”。而薛紹徽,正是薛尚忠與邵氏的幼女。

薛紹徽出生于清同治五年(1866),她的人生開啟得稍微有些傳奇。

據記載,薛紹徽曾差點被棄養,原因大概有二:一則,母親邵孺人之前連生兩女(長姐慎徽、二姐姒徽即《年譜》中的“英姨”),在“望男切”的狀態下產下一男(薛紹徽長兄裕昆,后任廣東知縣)后,遂“不愿再有女”。換言之,母親對薛紹徽的出生,多少是缺乏期待的;二則,薛紹徽出生后,家中經濟稍差,“貧不能蓄乳媼”,父母由此想把幼女送給鄰居的“南嶼鄉人”——這也是薛紹徽字“男姒”的由來(“南嶼”與“男姒”在方言中同音)。但薛紹徽最終還是被父母留養了,原因似乎同樣有兩個:一是紹徽的兩個姐姐極力反對將幼妹送人;二是父親“善星命術”,為幼女算了一卦,稱“此女勝男也,我家文章之傳將在是”。而從《年譜》看,薛母真正決定留養此女,還是在其出生3 個月即開口說話之后。

有關薛紹徽所謂命盤的記載,見于其子女為她編纂的年譜、以及陳壽彭為亡妻纂文集時的“序”中,明顯是為母、妻的文名增加一個生而神異的背景,期間究竟幾分真偽,其實不得而知,但若將薛紹徽年譜中有關家庭背景與出生傳奇的部分統觀來看,則有一些內容應被特別注意。首先,在薛紹徽的家庭背景中,女性的地位并不算低,無論是母親還是姐姐,她們的意見都很有分量;其次,雖然人們歷來多認為薛氏是個“寒儒”之家,但不能請乳母這件事,也并不能稱“貧寒”,最合適的定位,許就是經濟上略強于一般平民家庭的小官僚之家。但是,薛家父母給予薛紹徽的,事實上卻遠超過一般平民家庭。父親對子女蒙學的重視、母親的言傳身教,都將在薛紹徽的成長經歷中打上深刻烙印。

嚴復題:《黛韻樓遺集》(嚴復此處使用《說文解字》中的本字題寫書名。“黱”“廔”“雧”是“黛”“樓”“集”的《說文解字》本字。《說文解字》無“韻”字,因而采用“均”字)

林紓題:《黛韻樓詞集》

從成長經歷來看,薛紹徽是典型的才女。她3 個月開口說話;3 歲即需要姐姐“說古典”充作入睡故事;4 歲,在眾人游園采花時,“僅采蘭一朵”,母親贊她“頭角漸露,將來必有所立”,卻也擔心她“步步立異勝人,轉乖諧之道”;5 歲開始學“女論語、女孝經、女誡、女學”以啟蒙;6 歲開始讀“四子書、毛詩、戴禮”,并隨母親學圍棋、洞簫、昆曲;7 歲起隨母親學畫、刺繡;8 歲讀“左傳、綱鑒”等史書類,并隨母親學寫五七言絕句和駢文。至此,薛紹徽幾乎完成了她作為晚清閨秀該有的一切良好教育,所學涉及了一般的經史文集、藝術(音樂、繪畫)、手工家務等多個領域。通過這些學習內容的并舉,今人其實可以感受到薛家對女兒的教育:不古板,又頗有唐宋的開明風氣。這也是為何有學者會以魏晉“賢媛”傳統去定位薛紹徽身份的部分原因。

陳衍題:《黛韻樓文集》

然而,當時間走到同治十三年(1874)、即薛紹徽9 歲的這一年,她的人生出現了突變。薛紹徽先后經歷了長姐出嫁與母喪,且因兩位姐姐哀毀過度、不能起身,而不得不在親友面前表現出了“出應悲泣對答如老成”的氣度。雖就此獲得了“人咸敬嘆”的口碑,卻終于在失去母親的悲痛中開始失學。而此時薛紹徽人生的第一段悲劇時光,竟還遠沒有結束。又兩年,長姐去世;再一年,父親暴斃;同年,此前日夜相伴的二姐為避熱孝不得不匆忙出嫁;再一年,滿16 歲的長兄為了生計外出附館教書。至此,13 歲的才女薛紹徽開始了自己尚且年幼的、真正“家貧”的孤單生活。

從光緒三年(1877)七月父親去世至光緒六年(1880)三月出嫁,即12 歲至15 歲的三年里,薛紹徽用以幫補家用的微薄收入,全部來自于母親生前對她的教育,“以女紅自給,多繡荷包香囊手帕扇袋”,得以免于饑餒;憑借七言對偶的文學功夫參與閩地盛行的“詩鐘”比賽,獲得“優彩”、以及廣泛的“美談”名聲。在此意義上,無論如何都不能忽略母親邵孺人的才女教養對薛紹徽人生的重要性。

福建、江蘇、浙江三地正是清代“才女文化”最集中的地域。且我們今日對“閩川才女文化”的大半了解,基本上出自于薛紹徽、陳蕓母女的貢獻。今日看來,福建地區最自覺的詩文編纂、擇選、評價,正是薛紹徽的《女文苑》與《閨秀詞綜》以及其長女陳蕓的《小黛軒論詩詩》。薛紹徽在生命的最后幾年中梳理了閩地女性詩歌的發展脈絡:“迨國朝以來,衍光祿一派。黃家姊妹,《香草》留其遺徽;梁氏婦姑,茞林創為專集。一則備列附編,一則如傳家乘。曷若博搜載記,揚彤管之輝光;細刻苕華,征故鄉之文獻乎?故耕鄰先生有《閩川閨秀詩話》之續焉。”照薛紹徽所述,閩地的閨秀詩壇:遠祖唐玄宗梅妃江采蘋,近溯清初至乾隆年間的“光祿派”(先是福州許氏家族才女群體,后繼以黃任、鄭方坤兩個家族女性群體),此后則是梁章鉅家族的才女群體。且今人多以為,這個“脈絡”如果再加上薛紹徽母女,則清代的閩川女詩人群體就基本完備了。這樣的“閩川閨秀詩史”的構建,一方面,固然是今人標舉薛紹徽作為女性文人的立言自覺的良好佐證;另一方面,也正是薛紹徽得以長成晚清閨秀賢媛的基本社會歷史語境。

此外,亦有學者考證,閩川閨秀普遍多追隨父親、丈夫、兒子宦游大江南北——尤其是遼沈、臺灣島、兩廣、西南邊地等,其詩中普遍有意識地記錄自己的異地生活經驗:有的抒發廣闊的歷史地理體驗、有的慶賀自己見到了福建之外的世界、有的抱怨異地生活的不適、更有人在目睹男性建功立業時生出寂寞與憤懣……因而在“母代教職”愈演愈烈的清代,福建的閨秀文化,其實是非常有特色的。結合薛紹徽的早年經歷來看,福建地區對閨秀才女的熱衷、閩地讀書人家中才女母親的言傳身教,恐怕正是晚清女性所能享有的典型寬容環境。

賢媛與船政的“聯姻”

薛紹徽人生的第二個重要階段,是從14 歲參與“詩鐘”后、被陳壽彭上門求娶開始的。

不同于魏愛蓮(Ellen Widmer)以晚清浙江衢州詹熙“小說家族”為例所闡釋的那種晚清普遍的“伙伴式婚姻”,薛紹徽與陳壽彭的婚姻生活,一向是以伉儷情深知名的。這基本上是一次始于男方愛慕之心的包辦婚姻,且帶有一些半自由戀愛的性質。薛紹徽曾因假借長兄之名向“詩鐘”投遞聯句而獲得美名,恰陳壽彭即是“詩鐘”傳人(所謂“詩鐘”,正源于陳父與朋友在道光年間開始的日常娛樂),由此產生愛慕,進而遣媒人求娶。薛紹徽的第一反應是不回應。大概陳壽彭的行為,對于經歷了閨秀教育的薛紹徽來說,稍顯輕薄。所以,待二姐為她解說陳氏其人的具體情況后,薛紹徽才給叔父寫信詢問此事。隨即,薛氏長輩許了婚。

薛紹徽的婚后生活應該是比較幸福的。大概在兩三年間,薛紹徽白日里持家務,與妯娌交際、刺繡縫衣,閑來讀唐宋詩文,夜晚則陪伴丈夫讀書……《年譜》記載了陳壽彭四兄、晚清著名外交家陳季同對弟妹“林下風”的贊譽、以及陳壽彭好友王荔丹對薛氏“內助”丈夫作詩的佩服。

這些親友的稱贊,既表明了薛紹徽的才女風度,也側面顯現了小夫妻二人的琴瑟和鳴以及陳壽彭對妻子才華風度的自得。有研究者甚至將薛紹徽與陳壽彭的婚姻,視作魏晉以來的賢媛傳統與近代以來的福州船政文化之間的“聯姻”,認為正是這二者的結合,造就了一個參與“維新運動”的薛紹徽“女志士”。雖然薛紹徽的所謂政治貢獻,目前學界尚存爭議,但毋庸置疑的是,薛、陳的“聯姻”確實對薛紹徽作為一名翻譯家的人生起到了關鍵作用。

近代以來的福建船政文化肇自福州馬尾船政局及其附設學堂的建立。這座學堂號稱當年以一級學生之力,撐起了自中法越南戰爭到中日甲午戰爭的清朝水師。盡管結局無比悲壯,但無疑為中國培養出了最早一批優秀的海軍軍官、外交官、翻譯家、乃至思想家。薛紹徽的夫兄陳季同,即為福州船政學堂出身的傳奇人物之一。

薛紹徽的丈夫陳壽彭,因父母早逝,是被四位兄長共同養大的。由此,陳壽彭踵其四兄陳季同腳步,在船政學堂中學習了7年的英文和輪船駕駛。并且,在婚后三年、長子出生后,陳壽彭曾先后游學日本半年,游學英法三年余。在此期間,薛紹徽對西洋文明的態度,也很明顯地隨著了解的深入而發生改變。

在陳壽彭赴日前,薛紹徽作詩《送外之日本》,其中有句“我聞瀛洲地,弱水無浮根。神仙久不作,雕題相并吞。秦人誤男女,徐巿遺子孫。已乏藥餌靈,安有典墳存”,有著明顯的對日本文化的不屑。而在陳壽彭赴英法后,薛紹徽又有《寄外用顏延年秋胡韻》一詩,提及“側聞大秦國,已越白浪河。胡兒吹畢栗,羌女戴蠻花。射生木馬出,毳幕時相過。八月見積雪,凍柳僵枝柯。習俗與世異,文翰非吾阿。君才若朝曦,八荒鑑容形。丈夫尚弧矢,投筆儕班生。慷慨入虎穴,所志當竟成”。可以感覺到,此時的“西洋”在薛紹徽的心中,還只是一個中原之外的胡地,一個不具備文采的“虎穴”。

但隨著陳壽彭不斷將國外的各種新奇之物寄回、與妻子分享見聞,沒過多久,薛紹徽就在她的“繹如夫子”的引導下,先后見到了梵字佛經、埃及古碑拓本、各種西洋工藝鑲鉆石首飾、瑞士金表等有趣物事,并隨陳壽彭的信件了解這些物事背后的歷史與工藝。至此,薛紹徽作為一名傳統閨秀的眼界,終于被打開了,她將逐漸開始意識到中外文明的共性與差異。三年匆匆而過,陳壽彭歸來時攜帶的大量西洋書籍,也將真正奠定薛紹徽對西方文明的認知。

在光緒十五年(1889)陳壽彭自泰西歸來、至光緒二十三年(1897)陳壽彭攜眷去上海的9年間——亦即薛紹徽的24 歲至32 歲這一正當青春壯年的9年間,從《年譜》的記載與《黛韻樓集》中的詩、詞、文中,人們都可以看到薛紹徽在兩個方面上的突出進步:一是對西方的了解,二是駢文的造詣。并且隨著年齡閱歷的增長,一個既有現代知識背景又聰敏賢淑的晚清賢媛形象,越發地清晰而成熟起來。

有一件頗為傳奇的事。傳言稱薛紹徽善卜,曾在陳壽彭欲參與甲申中法戰爭、甲午中日戰爭時勸阻了丈夫。《年譜》中記載了薛紹徽兩次勸阻丈夫的理由都是“君可為帥,不可為將”,即她覺得丈夫不是那種能聽命于人的人,勉強為之會帶來災禍。事實上,這件“傳奇”里真正顯示的,并不是所謂“占卜”的神奇,而是一個女性的敏銳感知力——對人的感知、對事的感知,也許還有對時代的感知……

但無論如何,至光緒二十三年(1897)——即“戊戌變法”的前一年,32 歲的薛紹徽的各種知識儲備,客觀上其實已經為她即將在清末文壇的可能發跡做好了大部分準備,盡管此時她的人生只剩下短短14年。

“保守”的女學倡導者

薛紹徽參與“女學運動”,約在光緒二十三年至二十六年間,正好是近代史上著名的“戊戌變法”“百日維新”的前后。

客觀地講,薛紹徽能夠參與上海女學堂的籌辦,并在《女學報》中擔任首席主筆,與陳氏兄弟、尤其是陳季同的關系很大。據夏曉虹鉤沉:陳季同正是當年的“上海新設中國女學堂”的8 位發起人之一,且當年《女學報》的絕大多數供稿人都與女學堂頗有“直接或間接的關聯”,如沈和卿為首任中國女學堂提調與總監塾,文靜芳(文廷式、文廷楷之姊)、章畹香(沈敦和之妻)等人或在女學堂任教或打算在女學堂任教,都屬于直接相關人群;而如康同薇(康有為女兒)、李端蕙(梁啟超夫人)、裘毓芳(裘廷梁侄女)、狄宛伽(狄葆賢之姊)、宗恒宜(盛宣懷兒媳)以及薛紹徽等人,則屬間接相關人群。

答:我去過幾次香港,1994年曾經去過上海,但是已經是二十多年前的事了.當時ICMI在中國上海召開區域會議,我受張奠宙教授邀請前往訪問,期間我遇到很多中國的數學教育研究者,他們所做的數學教育研究也很有趣,給我留下了深刻的印象.中國的數學教育研究者們都很隨和,給我提供了很多幫助,我很感謝.

自然,這一“關聯”的考證,本是為了說明《女學報》與上海女學堂之間的親緣。同時也揭示出了薛紹徽先后參與女學會與《女學報》的行為中所具有的一種普遍性,即部分女性在晚清維新運動中的參與行為,其實多仰賴其家族中開明男性的支持。所以今天看來,固然不需否認“薛紹徽們”在晚清時逐漸建立起的女性自強意識,但也不必過分高估她們的自覺性。相較于清末時真正破家出走的秋瑾等人,光緒二十六年(1900)后,薛紹徽仍然是當年的那個閨秀賢媛,獨自在閩地,一邊操持家務、教導子女,一邊掛念在外地謀事業的丈夫。在此意義上,薛紹徽其實并沒有非常特殊,甚至她表現得比《女學報》的一班同人都顯得更為保守。

就在“戊戌”前后的三年內,薛紹徽有三件事情做得很為后人所詬病。第一件:光緒二十三年(1897),上海新設的女學堂商議要祭孔,薛紹徽明確表示反對,認為女學堂祭孔是“尊之轉褻”,提議改祭祀曹大家。第二件:光緒二十四年(1898),薛紹徽應邀擔任《女學報》首席主筆,提供的文章卻是“德言工容”四頌。第三件:蘇州女學邀請薛紹徽主講,但薛紹徽以“吾學本好古,世人多趣今”的理由明確拒絕。陳壽彭在為亡妻寫的傳略中特別提到了以上事情,稱薛紹徽認為“女學與男學異,若寬禮法專尚西學,則中國女教從此而隳”。

薛紹徽的這些“保守”表現,確實表明了薛紹徽并不是人們想象中的那種強調西式女權的近代女性文人,但如果僅據此以為薛紹徽是一位被動地參與“女學運動”的封建女性,卻又狹隘了很多。其實換個角度想,薛紹徽的在近代女權興起語境中的優秀,正在于她是那種不跟風、一定程度上保有自己獨立思考的女性。

其實,薛紹徽的不與俗同是由來已久的。除卻《年譜》中對她4 歲時只采一朵蘭花的記錄,其長兄薛裕昆還記載了薛紹徽對詞牌中添減字的看法。不同于一般人將添減字視作異體,薛紹徽認為這純粹是歌音和樂音帶來的音長差別。并且,薛紹徽經常一反常規地用閩腔唱昆曲。基于這些事跡,大略可以揣測薛紹徽的性格。這其實是一個很有自己想法、又喜歡堅持己見的女性。由此再去看薛紹徽在“女學”問題上的所謂保守表現,其實更像是在自信傳統女教意義的基礎上對男女差異性的思考。

以薛紹徽在《覆沈女士書》中對婦女纏足一事的看法為例,可以很清楚地感覺到薛紹徽的與眾不同。當維新輿論眾口一詞抨擊女性纏足時,薛紹徽先是反駁時人的一般看法——纏足是“亡國遺制”非自古就有。她從“李斯裹足之語”遍數史籍、詩詞,在充分展現了自己對史料的淵博了解之后,聲稱纏足就是一種打扮上的習俗而已,和女孩子扎耳洞一樣,不必過分談身體毀傷。然后,薛紹徽又針對時人講纏足“弱種”之說,表示西人的女性束腰、日本的女性黑齒也不是什么健康習俗,反問時人為何不加以針砭。接著,薛紹徽認為纏足也好、束腰也罷,完全可以“宛轉時趨,各隨裝束”,不必強令所有女性放足。最后,薛紹徽明確表示:一個女性的“有行立言”是應該與“義理”相關的,以纏足和天足去區分女性、定義其德行,簡直就是“小人”行徑。

我們不清楚薛紹徽是否纏足,也不知道她有這樣的看法,是否基于她自己或親人的情況。并且,就薛紹徽不反對“纏足”一事,許多人都會覺得不能理解。但對比以自己的纏足血淚史作反例的沈女士、以及后來那位奇人辜鴻銘對纏足女性體態的想象,薛紹徽的言論中其實有種特別的鎮靜。在言談中,薛紹徽展現了自己作為一個文人所具備的知識積累,她告訴人們古今中外都有類似的現象,一味強調纏足的恥辱意味,其實是有問題的。某種程度上,薛紹徽確實是保守的“舊”女性,但她的可貴之處也并不在于她是一個在家族引領下很早參與晚清維新運動的女性,而恰恰在于她的很多“保守”言行中所指出的一個問題:女性的自由和權利不應該是被晚清的開明男性們定義出來的,女性真正的權利其實來源于她是否擁有選擇的權力——即選擇遵循或者不遵循男性所設計出的那些新女性圖景。

意外出現的女翻譯家

提及薛紹徽的譯事,也不必過分強調薛、陳夫婦二人在譯介時懷抱的借鑒西方經驗之心。其實薛、陳夫婦二人在戊戌年前后經常“賣文譯書治家計”“(陳)譯書、(薛)賣畫籌資斧”,其主要目的是為陳壽彭回鄉科舉籌款。所以毋庸諱言的是,夫婦二人譯書的初衷,大概率是為稻粱謀,而這種經濟性的用意及其實現,很可能比今人對晚清小說翻譯政治功能的一般想象更具普遍性。

事實上,正是從薛紹徽起,中國近代文學譯壇上出現了一批女性譯者。有名有姓者,諸如陳鴻璧、張默君、羅季芳、黃翠凝、陳信芳、湯紅紱等,不一而足。這些女性譯者全部都是譯小說的(沒有詩歌、戲劇),且大部分人出身于東南沿海地區,早年受過良好教育,多數人也懂外語。特別值得提及的是,其中頗有像黃翠凝這樣因生活變故、生計困難,而選擇通過譯小說來養活自己的女性。聯系到薛紹徽先后譯書、賣畫幫助丈夫籌款的行為,其中頗有值得今人深思的經濟內涵。

其實陳壽彭的翻譯事業是從光緒二十四年(1898)左右譯《新譯中國江海險要圖志》(簡稱《江海圖志》)開始的。據薛紹徽序,其“計功二年”,于光緒二十五年(1899)完成。此后,陳壽彭憑《江海圖志》曾先后向汪康年和張之洞索酬,但均遭拒絕。而隨后在晚清一度引發轟動的小說譯本《八十日環游記》,在陳壽彭、薛紹徽的序言、以及《年譜》的記載中,更像是一個意外。

《年譜》記錄:“家嚴(即陳壽彭)譯《江海圖志》,夜則與先妣談《外國列女事略》并《八十日環游記》,先妣以筆記之”;陳壽彭序中稱:薛紹徽因目睹西洋器物精妙而欲求西書來讀,他為妻子擇選了偏淺近的說部《八十日環游記》,并“遂為述”此書;而薛紹徽則“急筆紀之,久而成帙”;薛紹徽的自序中,則提及在陳壽彭的講述中,自己“展紙濡毫,如聆海客奇談”,進而“詮寫寰瀛稗乘”。可見,盡管《八十日環游記》的譯者應嚴謹地寫為“陳壽彭口譯、薛紹徽筆記潤辭”,但如果不是薛紹徽主動地“以筆記之”,也就不存在后來的譯作出版了。筆者做一點不坦蕩的揣測,恐怕《八十日環游記》的意外走紅多少是出乎陳壽彭意料的,且陳壽彭、乃至薛紹徽對此事的態度,也有些曖昧。

在陳壽彭為亡妻寫的《亡妻薛恭人傳略》(以下簡稱《傳略》)與子女為薛紹徽作的《年譜》中,有關《八十日環游記》成書的記載,其實有些不符。《年譜》稱《八十日環游記》成書于光緒二十五年(1899),基本符合目前學者們普遍認定的該書首版于光緒二十六年(1900),而且在版權頁中明確署“薛紹徽譯”。但在陳壽彭的《傳略》中,則寫著“壬寅(即光緒二十八年)……入秋恭人佐余合譯成《格致正軌》十卷、《八十日環游記》四卷”。據說,《八十日環游記》在光緒二十六年至光緒三十二年(1900—1906)間有過三次再版,但筆者未見。今日可查的,即是阿英在《晚清戲曲小說目》中對1906年小說林社版的記錄,該版直接署名“陳繹如譯”。

但無論如何,這部中國最早的科學小說譯本在薛紹徽的筆下煥發出了巨大魅力。錢南秀稱:“薛紹徽夫婦就主人公所經世界各地人文景觀加以詳細批注,使其成為實際意義上的世界歷史地理教科書。”據郭延禮考證,至少薛紹徽的譯筆是相當忠實的。

薛紹徽譯出的《八十日環游記》,所使用的語體是文言,但文體上卻有些微妙。乍一看,她使用的是傳統章回體:將原文中的37 章改為了四卷37 個回目,其中第一卷10 回,第二、三、四卷均分別有9 回;每回都擬定了與傳統章回小說類似的七字對句作為回目,不求完全對偶,但大致押韻。但問題是,稍加仔細閱讀即可發現,薛譯并不是真正的章回體,若遮蔽回目,它將在形制上無比接近林紓譯小說所使用的“史傳體”:沒有任何屬于章回小說的行文套話——諸如“話說”“且說”“且聽下回”等,沒有任何用以開篇墊場的、吸引觀眾的譯者附加話語,甚至連晚清譯本中常見的第三者評論都很少有——倒是有很多小字注解文中提及的異國地理、人文的概念等。更重要的是,在中國古代文學史上,用文言寫章回體是一件極其罕見的事情,自有章回體到薛紹徽譯書,大概都不會超過三部。

今人并不容易分辨這種類似傳體的譯本風格:究竟是源自薛紹徽對“林譯”《巴黎茶花女遺事》的模仿,還是來自陳壽彭的英漢直譯,又或者二者兼有,但譯本中有一些小細節,著實耐人尋味。原文首章就是介紹主人公福格的,但薛紹徽對該部分內容的處理很有意思:一是在回目中稱“引子開篇談福格”,二是將此部分內容刪節壓縮。按照一般理解,原作入手即介紹主人公的寫法其實很符合中國古代記傳體小說中開篇必寫“有某生、某地人士、在某年、有某事”的思路。但問題是,薛紹徽一面用了章回體的回目形式,一面又嫌棄原文中對主人公的介紹太多、近乎章回小說中墊場的“引子”。

這種疑似針對章回體的“矛盾”態度,其實在陳壽彭的序中隱約被提及了數次:“是記,說部也”“是則區區稗史,能具其大,非若尋常小說僅作誨盜誨淫語也”“宜人……笑曰:是記文脈開合起伏,辭旨曲折變幻,與中文實相表里。且不務纖巧,不病空疏,吾不敢以說部視之。”陳壽彭的言論,很好地詮釋了薛紹徽序中對他“獨以此雕蟲小技,鄙而不為”的記載。在他眼中,凡爾納的這本書,就是一本內容上稍微高端一點的小說。但薛紹徽覺得:這本外國小說的寫作筆法與中國文章的要求近似,不必將其與傳統說部混談。這個思路與林紓后來譯狄更斯時大談其“史遷筆法”非常近似,而林紓最早提及類似話題,還是在光緒二十七年(1901)出版的《黑奴吁天錄》中。這種在“小說”觀念上的開明、及其背后體現出的敏銳感受力,正是薛紹徽作為切實的筆錄者的經驗、作為文章家的真知灼見、以及作為女性譯者的敏感。

譯罷《八十日環游記》,薛紹徽僅34 歲。她的翻譯事業,大致持續到光緒二十九年(1903)即她38 歲輯譯《外國列女傳》。此后的幾年中,薛紹徽常被提及的文事有:作訓兒詩、訓女詩,輯清代“閨秀詞綜”,著“女文苑列傳”,自刪文稿并編年等。在46 歲去世之前的若干年中,薛紹徽很有意識地去梳理閨秀文學史(尤其是閩地),并就自己的作品多有感嘆“平生最惡脂粉氣,三十年詩詞中欲悉矯而去之,又時時繞入筆端,甚哉,巾幗之困人也”。這是《年譜》對薛紹徽最后的言辭記錄。在生命的末年,一生致力于女教、卻對西式“女學”頗有非議的薛紹徽,大概既有著對自己文名的自信,也有著些許的無可奈何。但無論如何,薛紹徽是一位值得被中國近代文學史記憶的女性翻譯家。

注釋:

[1]薛紹徽在《外國列女傳序》中稱該書“厘成七卷”,后世研究者如郭延禮等多采“七卷”說法(見郭延禮《中國近代翻譯文學概論》),本文沿用“七卷”說;但陳壽彭在《亡妻薛恭人傳略》中稱該書有“八卷”,又薛序中有“付錄一冊”的說法,故也有《外國列女傳》八卷之說。

[2]薛紹徽:《八十日環游記序》《雙線記序》,《黛韻樓文集》卷上,收《黛韻樓遺集 附陳孝女遺集二種》家刻本,1914年。

[3]Nanxiu,Qian:Politics,Poetics,and Gender in Late Qing China: Xue Shaohui and the Era of Reform

.Stanford University Press.2015.[4]薛鏘、薛瑩、薛葒編:《先妣薛恭人年譜》,收《黛韻樓遺集 附陳孝女遺集二種》。下文中引自年譜的部分,不再另行注明。

[5]據《先妣薛恭人年譜》載,“同治五年丙寅生一歲”。

[6][7]王英志編:《清代閨秀詩話叢刊》,鳳凰出版社2010年版,第263頁、263頁。

[8]李國彤著:《女子之不朽——明清時期的女教觀念》,廣西師范大學出版社2014年版,第138—153頁。

[9][美]魏愛蓮著、陳暢涌譯:《小說之家——詹熙、詹塏兄弟與晚清新女性》,社會科學文獻出版社2020年版,第1—2頁。

[10]Nanxiu,Qian: Politics,Poetics,and Gender in Late Qing China: Xue Shaohui and the Era of Reform.Stanford University Press.2015.pp3.(Introduction).

[11]薛紹徽:《送外之日本》,《黛韻樓詩集 卷一》。

[12]薛紹徽:《寄外用顏延年秋胡韻》,《黛韻樓詩集 卷一》。

[13]見《黛韻樓詞集 卷上》中《繞佛閣》《穆護砂》《八寶妝》《十二時》等。

[14]夏曉虹著:《晚清女子國民常識的建構》,北京大學出版社2016年版,第228—230頁。

[15]陳壽彭:《亡妻薛恭人傳略》,收《黛韻樓遺集》。

[16][20]陳壽彭:《序一》,《八十日環游記》,收施蟄存主編:《中國近代文學大系 翻譯文學集2》,上海書店1990年版,第5頁、5頁。

[17][21]薛紹徽:《序二》,《八十日環游記》,收施蟄存主編:《中國近代文學大系 翻譯文學集2》,上海書店1990年版,第6—7頁、7頁。

[18]錢南秀:《清末女作家薛紹徽及其戊戌詩史》,《中國社會科學報》,2017年3月28日。

[19]郭延禮著:《中國近代翻譯文學概論》,湖北教育出版社1998年版,第170頁。