早期康復治療對腦出血患者運動功能和日常生活活動能力的影響評價

聶麗光

腦出血是臨床常見病、多發病,也是典型的急癥。該病的發生與遺傳因素、環境因素、飲食因素等有關。治療要及時,越早治療越好。腦出血是我國的常見病、多發病,發病率、死亡率和致殘率都很高。它給患者、社會和家庭帶來了沉重的負擔。如何降低腦出血后的殘疾程度已成為眾多學者廣泛研究的課題。現代神經康復除了應用超早期藥物治療外,還利用神經組織可塑性的特點,為早期康復干預降低腦出血患者殘疾程度提供了理論依據。為了研究早期康復干預對腦出血患者日常生活能力的改善情況,對其進行系統、客觀的評價,對住院的腦出血患者進行了早期康復干預,取得了良好的效果[1]。研究顯示,早期康復治療的應用效果顯著。相關研究表明,對腦出血患者給予相應的康復治療,對提高患者的自理能力和生活質量有一定的積極作用,但不同干預機會的治療效果存在一定差異。本研究探索了早期康復治療對腦出血運動功能和日常生活活動能力的影響,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年2 月~2020 年2 月收治的100 例腦出血患者,隨機分為對照組和研究組,每組50 例。對照組男31 例,女19 例,年齡44~78 歲,平均年齡(57.51±6.82)歲。研究組男30 例,女20 例,年齡45~81 歲,平均年齡(57.45±7.86)歲。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組的患者給予常規時機康復治療,在病情穩定后1 周進行康復鍛煉。研究組給予早期康復治療。在生命體征穩定、神經功能障礙癥狀不再發展后48 h 開始康復治療。康復治療的內容包括:①保持良好的肢體位置,定期更換體位并正確放置,每2 h 翻身1 次。抵抗上肢屈肌和下肢伸肌的痙攣,采取更健康的側臥姿勢,保持肢體處于功能位和抗痙攣位。②被動關節運動訓練,2 次/d,20~30 min/次,同時配合體感刺激和Bobath 握手進行主動運動訓練。③主動運動:逐步加強主動運動,并開始臥床翻身、動作訓練、橋式運動訓練。患者可以用健康的肢體慢慢帶動患肢進行提舉、背屈、伸腕、前臂旋前、旋后等動作,每天鍛煉次數保持在2~3 次左右,每次訓練時間為15 min。對患側進行訓練,逐步完成坐起、翻身、單腿搭橋、雙腿搭橋、髖關節、踝關節、膝關節、肩關節的抗痙攣訓練,每天訓練次數保持在5 次左右,10 min/次。④平衡訓練:順序為減重步行訓練、床上支撐平衡、床坐平衡、立位平衡、患側早期下肢負重訓練。⑤步行訓練:訓練順序為減重步行訓練、平衡桿步行訓練、步行者步行訓練、獨立步行訓練。步行訓練過程,用上肢托床邊,保持肩部和腿部等寬,緩慢彎曲下肢膝關節進行站立和下蹲訓練,訓練過程中,患者可根據患者情況逐步進行負重訓練,負重要結合患者實際情況,并做好相應的防護措施,防止患者跌倒,訓練次數保持在5 次/d,每次訓練時間為5~10 min。⑥日常生活活動能力訓練:主要針對個人衛生、穿脫衣物、坐姿和站姿轉換、行走等訓練和肢體器械、矯形器的使用,同時指導患者家屬協助患者進行訓練。⑦定向記憶訓練:每天引導患者記住年齡、姓名、時間、地點、地點等內容,讓患者記住病房內物品擺放情況或親友相關信息,增強患者記憶力。⑧心理康復治療:受疾病影響,患者極易產生負性情緒。應與患者建立良好的關系,找出患者產生負面情緒的原因,有針對性地對患者進行心理疏導,改善患者的心理狀況,以提高患者的治療依從性。治療師需要觀察患者的情緒,當他出現緊張或恐懼等心理時,需要及時得到啟迪和鼓勵,緩解不良情緒,對治療過程充滿信心,才能保持良好的心態接受康復治療。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療前和治療8 周后的下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分以及治療效果。下肢肢體運動功能采用簡化Fugl-Meyer 運動功能評定量表(FMA)進行評分,分數越高運動功能越好;日常生活活動能力采用日常生活活動能力量表(ADL)進行評分,分數越高日常生活活動能力越好。療效判定標準:治愈:神經功能改善90%以上,癥狀消失,患者生活自理;顯效:神經功能改善45%~90%,未對患者日常生活產生嚴重影響,臨床癥狀明顯改善,生活基本能自理;有效:神經功能改善18%~45%,生活需要他人協助;無效:達不到以上標準。總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%[2]。

1.4 統計學方法 采用SPSS26.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

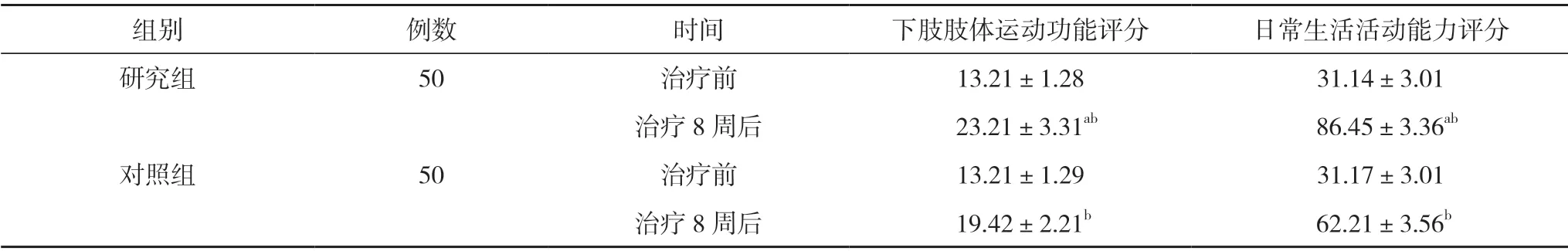

2.1 兩組患者治療前后下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分比較 治療前,兩組患者下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分均高于治療前,且研究組患者的下肢肢體運動功能評分(23.21±3.31)分、日常生活活動能力評分(86.45±3.36)分,均高于對照組的(19.42±2.21)、(62.21±3.56)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分比較(,分)

表1 兩組治療前后下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分比較(,分)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05;與本組治療前比較,bP<0.05

2.2 兩組治療效果比較 研究組治愈20 例,顯效18 例,有效10 例,無效2 例;對照組治愈15 例,顯效14 例,有效10 例,無效11 例。研究組總有效率96.00%高于對照組的78.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

急性腦出血是一種典型的由危險因素如高血壓等疾病引起的腦血管疾病,主要癥狀有偏癱、失語、吞咽困難等,對患者危害極大。通過對該病的研究,患病后患者的神經功能會受到嚴重損害,患者的日常生活活動和運動功能會受到嚴重的負面影響。腦出血疾病對患者的正常生活有很大影響,如果不及時治療,將危及患者的生命安全。因此,如何有效地治療腦出血已成為醫學研究的重點[3]。腦出血患者在患病期間會出現行動和言語等障礙。對患者進行適當的康復訓練,可以最大限度地恢復患者的身體功能。因此,康復訓練在腦出血患者的治療中得到了廣泛的應用。

因為中樞神經系統損傷具有一定的可逆性,神經系統的功能和結構具有代償性和功能性重組功能,在適當條件下可使受損神經元再生。通過掌握患者的基本資料和病情,對患者實施早期康復治療,可以在一定程度上慢慢恢復患者的腦功能,改善患者的運動功能和日常生活活動能力,改善患者的心理狀態,增強患者戰勝疾病的信心。與常規治療相比,早期康復治療的應用效果顯著,改善了患者的神經功能和運動功能,提高患者的治療效果[4,5]。

近年來,早期介入康復治療研究結論充分說明了康復治療在改善和恢復日常生活活動和工作能力方面的重要作用。隨著腦出血患者病情的逐漸發展,患者的神經、運動功能會受到不同程度的損害,影響患者的正常日常生活和工作。應給予正確的指導和安慰,鼓勵患者積極面對,并告知患者及其家屬,通過積極有效的康復治療,可以促進患者的功能恢復,降低傷殘程度,引導患者積極配合康復治療。急性期患者必須臥床休息,加強患肢的常規按摩,動作應緩慢、輕柔,根據患者的肌張力水平,選擇適當的強度按摩。之后對患肢進行被動運動,由小到大,循序漸進,由大關節到小關節,對關節周圍的肌肉、肌腱和組織進行康復訓練。對腦出血患者進行早期康復訓練和有效的心理治療,能明顯促進腦出血患者的功能恢復,使其早日回歸家庭和社會。康復治療雖然不能改變疾病本身造成的損害,但可以通過鍛煉增強肢體功能,讓患者充滿自信,顯著提高療效,從而擺脫疾病的影響,提高生活質量,盡快恢復患者的自我照顧能力,減輕家庭和社會的壓力負擔[6,7]。

急性腦出血是危害人民生命健康的重大疾病,超過3%的幸存腦出血患者存在不同程度的神經功能障礙,嚴重影響生活質量,給社會和家庭帶來沉重負擔。如何促進急性腦出血患者神經功能的恢復,降低致殘率,降低致殘程度,已成為急性腦出血治療的主要目標。近年來,循證醫學證實康復治療有利于急性腦出血患者神經功能的恢復。各國的腦出血診斷和治療指南推薦康復治療[8,9]。然而,何時介入康復訓練仍存在爭議,文獻中也有報道。當患者意識清醒,基本生命體征穩定,神經系統體征停止惡化后,可在急性腦出血早期進行康復訓練。康復訓練時間越早,神經功能恢復越顯著[10-12]。研究顯示,通過早期規范的康復訓練,可以增強腦出血患者腦源性神經營養因子的表達,促進神經元修復程序的激活,促進腦細胞的生長和分化,從而使受損的神經元得到修復,恢復患者的神經功能。早期康復訓練可以修復腦出血灶部分斷裂的神經纖維束,刺激運動通路中的各個神經元,促進神經側支循環或神經軸突連接的建立,改善腦組織微結構的紊亂,有利于大腦半球功能代償,從而改善臨床癥狀。

本研究顯示,治療后,兩組患者下肢肢體運動功能評分、日常生活活動能力評分均高于治療前,且研究組患者的下肢肢體運動功能評分(23.21±3.31)分、日常生活活動能力評分(86.45±3.36)分,均高于對照組的(19.42±2.21)、(62.21±3.56)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。研究組總有效率96.00%高于對照組的78.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,早期康復治療對腦出血患者具有較高的治療價值,可改善肢體運動功能,提高患者的生活活動能力水平,值得推廣。