孕早、中、晚期及產后睡眠質量自然轉歸及影響因素分析

楊 麗,孫夢云,黃 星,楊業環,鄭睿敏

(中國疾病預防控制中心婦幼保健中心,北京 100081)

近年來,孕期睡眠質量越來越得到關注,而睡眠質量也是影響孕婦自身健康和妊娠結局的重要危險因素。我國孕產婦的睡眠質量問題普遍存在,及時發現和關注睡眠問題,緩解睡眠障礙,可有效提高孕婦健康水平并促進良好的妊娠結局[1-2]。然而,既往開展的對孕期睡眠質量的研究較多聚焦于孕期某個時點,關于孕早、中、晚期及產后睡眠質量變化的追蹤性研究較少,也尚未發現從社會、心理、生理多個角度對睡眠質量的影響因素進行分析。本研究基于中國孕產婦心理健康隊列研究(national prospective cohort study on the mental health of Chinese pregnant women,NSMCP)數據,了解我國孕產婦在孕期及產后不同時點的睡眠質量,分析其自然轉歸情況以及睡眠質量的影響因素,為有針對性地提出孕產期保健服務改善策略提供參考。

1資料與方法

1.1一般資料

本研究于2015年8月至2016年10月在山西省婦幼保健院、吉林省婦幼保健院、廣東省珠海市婦幼保健院、廣東省深圳市婦幼保健院、北京市海淀區婦幼保健院共納入1 210名孕產婦為研究對象。納入標準:孕13周前入組,在研究現場建檔、產檢并生產,在孕早期、孕中期、孕晚期及產后42天均有隨訪記錄,研究對象簽署知情同意書。排除標準:失訪人群,認知障礙無法配合調查,孕期患有重大疾病等。研究對象的平均年齡為(29.53±3.65)歲,以大專及以上文化程度者為主(85.6%);70.6%的人群為工作狀態。本研究通過了本中心倫理審查委員會批準。

1.2調查方法

研究人員分別在孕早期、孕中期、孕晚期及產后進行調查。調查包括3個部分:孕產婦一般情況調查、睡眠情況及其他心理相關狀態調查。

采用匹斯堡睡眠指數自評量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)評價調查對象的睡眠質量。PSQI總分大于5分為睡眠障礙。本研究用孕13周PSQI得分代表調查對象孕早期睡眠質量,孕中期的睡眠質量使用的是孕17周和孕24周兩個孕周的平均PSQI得分,孕晚期的睡眠質量使用的是孕31周和孕37周兩個孕周的平均PSQI得分,產后的睡眠質量使用的是產后3天和產后42天兩個時點的平均PSQI得分。

另外,本研究采用生活定向測驗(the life orientation test-revised,LOT-R)量表[3]、生活滿意度(satisfaction with life scale,SWLS)量表[4]、焦慮自評量表(self-rating anxiety scale,SAS)[5]、妊娠壓力量表(pregnancy stress rating scale,PSRS)[6]、愛丁堡產后抑郁量表(Edinburgh postnatal depression scale,EPDS)[5]對調查對象的氣質性樂觀、生活滿意度、焦慮、妊娠壓力和抑郁情況進行調查。

1.3統計學方法

2結果

2.1調查對象孕早、中、晚期及產后的睡眠質量

調查對象在孕早、中、晚和產后PSQI的平均得分均超過了5分,孕中期總體睡眠質量較好,孕晚期和產后的睡眠質量下降較為明顯,差異有統計學意義(F=26.497,P<0.01);孕早期、孕中期、孕晚期和產后發生睡眠障礙(PSQI>5分)的比例分別為45.7%、44.3%、53.4%和50.1%,表現為孕中期睡眠障礙比例較低,孕晚期和產后的睡眠障礙比例較高,差異有統計學意義(χ2=25.182,P<0.01),見表1。

表1 調查對象孕產期不同時間段的睡眠質量情況

2.2調查對象孕早、中、晚期及產后睡眠質量狀況的轉歸情況

在孕早期不存在睡眠障礙的調查對象中,有42.9%(282/657)的調查對象在整個研究過程中均無睡眠障礙,在孕中期、孕晚期、產后保持無睡眠障礙的比例分別占前一隨訪時點人數的78.5%(516/657)、70.1%(361/516)和78.1%(282/361);孕早期和孕中期均不存在睡眠障礙的調查對象中,29.9%(154/516)在孕晚期存在睡眠障礙,這部分調查對象中,51.3%(79/154)在產后也存在睡眠障礙;孕早期無睡眠障礙但孕中期出現睡眠障礙者中,73.0%(103/141)會在孕晚期仍存在睡眠障礙,而這部分調查對象中,71.8%(74/103)在產后也存在睡眠障礙,見圖1。

在孕早期存在睡眠障礙的調查對象中,有48.1%(266/553)的調查對象在整個研究過程中均存在睡眠障礙,在孕中期、孕晚期、產后存在睡眠障礙的比例分別占前一隨訪時點人數的71.4%(395/553)、83.3%(329/395)和80.9%(266/329);孕早、中期均存在睡眠障礙的調查對象中,16.7%(66/395)在孕晚期不存在睡眠障礙,在這部分調查對象中,63.6%(42/66)在產后也保持無睡眠障礙狀態;孕早期有睡眠障礙但孕中期無睡眠障礙者,62.4%(98/158)在孕晚期不存在睡眠障礙,這部分調查對象中,62.2%(61/98)在產后也保持無睡眠障礙狀態,見圖1。

圖1 調查對象孕產期不同時間段睡眠質量的轉歸情況

2.3調查對象睡眠質量的影響因素

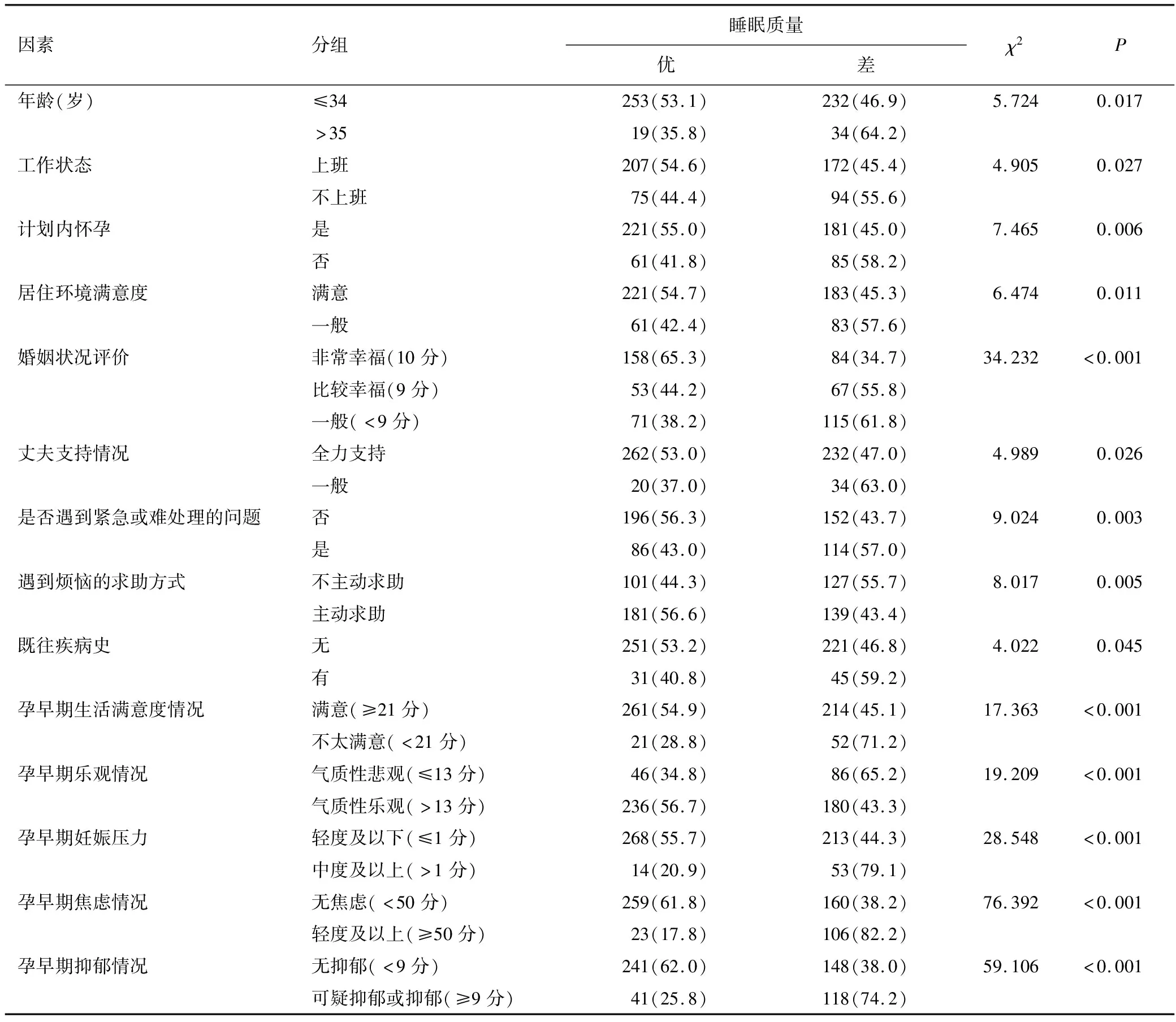

將7個隨訪時點始終存在睡眠障礙者(266人)定義為睡眠質量差,將7個隨訪時點始終不存在睡眠障礙者(282人)定義為睡眠質量優,并分析兩組調查對象的社會人口學以及孕早期心身健康狀況等特征。結果顯示,年齡偏大、未工作、非計劃內懷孕、對居住環境滿意度及婚姻狀況評價一般、丈夫的支持力度一般、有遇到緊急或難處理的問題、不主動求助、既往有疾病史、對孕早期生活不太滿意、孕早期悲觀、壓力中度及以上、存在焦慮及抑郁者,其睡眠質量較差,差異有統計學意義(χ2值介于4.022~76.392之間,P<0.05),見表2。

表2 不同特征孕產婦睡眠質量情況[n(%)]

3討論

3.1孕早、中、晚期和產后的睡眠質量情況

本研究顯示,調查對象在孕早、中、晚期存在睡眠障礙的比例分別為45.7%、44.3%和53.4%,產后出現睡眠障礙的比例為50.1%,高于我國臺灣、寧夏地區孕婦孕早、中期的睡眠障礙,也高于浙江、重慶、寧夏等地的孕晚期睡眠障礙,但低于我國臺灣地區孕晚期的睡眠障礙[2,7-8],可能與研究對象人群特征、研究所使用的診斷標準、調查時點不同等因素有關。本研究發現孕婦在孕晚期的睡眠質量顯著低于孕中期,與其他研究結果一致[9-10],這可能是因為在孕中期階段,孕吐、惡心等反應基本消失,孕婦能感受到胎動,是睡眠質量的保護因素。而到了孕晚期,隨著宮高、腹圍的明顯增加,壓迫到膀胱、膈肌等,造成孕婦呼吸不暢,小便次數增加,從而導致孕晚期孕婦的睡眠質量進一步下降。

3.2 及時干預睡眠障礙將有效促進妊娠期及產后的睡眠質量

本研究結果顯示,在孕早期存在睡眠障礙的調查對象中,48.1%的調查對象在整個研究過程均存在睡眠障礙,而在孕早期不存在睡眠障礙的調查對象中,42.9%的調查對象在整個研究過程均保持無睡眠障礙,提示在孕早期出現睡眠障礙的孕產婦中,有近50%的孕產婦是在整個研究過程中睡眠受到長期影響的人,這與其他研究結果相類似[11]。但如果睡眠質量得到及時改善,將會有效提升后續時間段的睡眠質量,例如在孕早期出現了睡眠障礙的調查對象中,如果能夠在孕中期恢復正常睡眠質量,這部分調查對象中超過60%的人將在孕晚期仍保持睡眠質量正常;即使孕早、中期都存在睡眠障礙,如果在孕晚期恢復正常睡眠質量,也有超過60%的調查對象在產后保持正常的睡眠質量。

3.3孕產婦的睡眠質量受到生理、心理、社會等多種因素影響

本研究發現影響孕產婦睡眠質量的因素涵蓋了社會人口學特征、生理因素、家庭基本情況、社會支持情況、心理彈性狀況、孕早期心理健康狀況等。其中,社會人口學特征包括年齡、工作狀態、是否是計劃內懷孕,具體表現為孕婦年齡越大,其睡眠質量越差;不上班的孕婦相對上班的孕婦,睡眠質量越差;計劃外懷孕的孕婦比計劃內懷孕的孕婦睡眠質量更差。這與既往部分研究結果相類似[11-12]。生理因素方面,有既往疾病史的孕婦,其睡眠質量較差。社會支持方面,丈夫支持不足的孕產婦,睡眠質量較差;對居住環境不滿意和對婚姻狀況評價不高的孕產婦,睡眠適量較差,顯示良好的家庭支持能夠改善孕婦的心理健康狀態,從而改善睡眠質量[11,13]。心理彈性是睡眠質量的保護因素,遇到煩惱時不主動求助的孕產婦,睡眠質量較差。此外,孕早期生活滿意度、樂觀水平、妊娠壓力、焦慮和抑郁情況也是影響孕產婦睡眠質量的因素[8]。孕早期生活滿意度較低、樂觀水平較低、妊娠壓力水平較高、處于焦慮狀態或抑郁狀態者,其睡眠質量較差。

因此,建議孕產期保健工作人員要在孕早期及時關注孕產婦的睡眠質量,一旦發現睡眠質量問題,要及時予以干預和指導,督促其通過規律飲食、適當運動、改善心理健康狀況等措施來緩解睡眠障礙,從而改善后續的睡眠質量,這對于改善自身健康、促進良好妊娠結局也能發揮有效作用。同時,也建議針對影響睡眠質量的潛在因素,采取干預措施,從而提升孕產婦的睡眠質量。