孕產期不同時點焦慮狀況與動態變化規律

孫夢云,黃 星,楊業環,楊 麗,鄭睿敏

(中國疾病預防控制中心婦幼保健中心,北京 100081)

孕產期焦慮一般指產前或者分娩后發生的焦慮癥狀,是育齡婦女遇到的最常見的心理問題之一[1-3]。國外某些地區產前焦慮癥的患病率約為13%~21%,產后患病率約為11%~17%[4]。我國相關研究顯示,孕產期焦慮發生率為9.75%~23.83%[2,5]。孕產期焦慮與不良妊娠結局相關,會給母親和后代帶來不良影響,如早產、產后抑郁、親子關系問題和兒童發育不良等。Grigoriadis等[6]于2019年研究發現產前焦慮會增加產后抑郁的風險,也與母乳喂養減少顯著相關。以往研究發現患有孕產期抑郁癥的婦女中60%并存有其他精神疾病,其中超過80%是焦慮癥,提示孕產期焦慮也是孕產期抑郁的一個強有力的預測因子[7]。

目前國內外研究中所報告的孕產期焦慮發生率差異較大,且多為某一時期、某一醫院或某一地區的橫斷面局部調查研究,缺少對中國孕產婦焦慮狀況進行較為全面的、系統的、連續的隨訪研究,因此無法有效地了解我國孕產婦孕產期焦慮整體狀況及變化規律,對孕產婦心理保健干預工作參考價值有限。本研究利用中國孕產婦心理健康隊列研究(national prospective cohort study on the mental health of Chinese pregnant women,NSMCP)數據,對孕產期焦慮狀況進行追蹤觀察,以了解我國孕產婦在孕產期不同時點的焦慮狀況和動態變化情況,為制定符合我國孕產婦特點的心理保健干預策略提供參考依據。

1資料與方法

1.1一般資料

NSMCP項目在綜合考慮科學性和可行性的基礎上,于2015年8月至2016年10月,選擇產科年門診量和分娩量較大且配合程度較高的婦幼保健機構作為研究現場,分別是山西省婦幼保健院、吉林省婦幼保健院、廣東省珠海市婦幼保健院、廣東省深圳市婦幼保健院、北京市海淀區婦幼保健院。納入標準:①本地居住6個月以上;②孕滿13周以前入組;③在本院建冊建檔,并計劃在本院進行產前檢查、住院分娩及產后復查。排除標準:現患嚴重精神疾患或智力障礙,對問卷理解困難,無法配合完成。所有調查對象均簽署了知情同意書,并經中國疾病預防控制中心婦幼保健中心倫理審查委員會批準(FY2015-009)執行。

1.2調查工具

采用自填式問卷和Zung氏焦慮自評量表(self-rating anxiety scale,SAS)進行調查。調查對象招募入組后,在孕產期不同時點完成相關問卷的調查。隨訪時點為孕13周(G13)、孕17周(G17)、孕24周(G24)、孕31周(G31)、孕37周(G37)、產后3天(D3)和產后42天(D42)。調查內容主要包括調查對象的社會人口學特征、疾病及生活方式、焦慮狀況等。

Zung氏焦慮自評量表(SAS)由Zung于1971年編制,并在臨床、調查及咨詢領域得到了廣泛應用,用于評估個體焦慮的主觀感受,具有較好的靈敏度和特異度。量表共有20道題目,采用4點評分,每一項得分相加后乘1.25得到標準分,可通過標準分來判斷個體的焦慮程度,判斷標準為:得分<50分為無焦慮,50~<60為輕度焦慮,60~<70為中度焦慮,≥70分為重度焦慮。該量表共有4個維度[8],分別是焦慮心情(條目1、條目2、條目3、條目4)、植物神經功能紊亂(條目7、條目8、條目10、條目11、條目12、條目14、條目15、條目18)、運動性緊張(條目6、條目9、條目13、條目17、條目19、條目20)、焦慮心情與植物神經功能紊亂的混合癥狀(條目5、條目16)。各條目間有較高的內部一致性,具有良好的穩定性[8]。軀體主訴是焦慮的關鍵特征,SAS量表是反映與焦慮有關的軀體癥狀的重要測量工具。

1.3統計學方法

2結果

2.1調查對象基本情況

本研究共招募符合入組條件的1 284名孕婦(北京259人、山西257人、吉林242人、廣東深圳254人、廣東珠海272人)。在孕17周、孕24周、孕31周、孕37周、產后3天和產后42天各時點完成隨訪的人數及隨訪率分別為1 258人(97.98%)、1 251人(97.43%)、1 238人(96.42%)、1 175人(91.51%)、1 216人(94.70%)和1 210人(94.24%)。調查對象年齡范圍為18~43歲,平均年齡為(29.56±3.64)歲。文化程度為大專、大學的有885名(68.93%);77.0%的調查對象本次懷孕為計劃內懷孕,其余為意外懷孕;自然受孕占93.4%,其余為輔助生育;目前上班的調查對象有905名,占70.48%。

2.2孕產期焦慮得分總體情況及焦慮癥狀檢出率

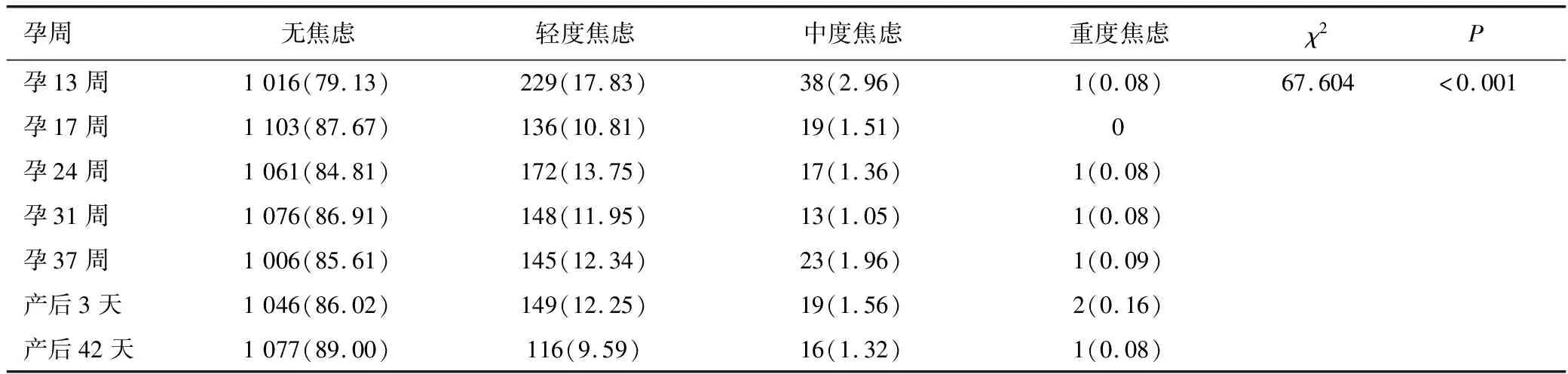

在孕產期7次隨訪時點中,孕13周焦慮平均得分最高,為(43.35±7.52)分,產后42天焦慮平均得分最低,為(38.6±7.96)分,孕產期焦慮得分整體呈下降趨勢,趨勢性檢驗有統計學意義(F=27.110,P<0.01),見圖1。7個隨訪時點中,焦慮癥狀陽性檢出率最高為孕13周(20.87%),最低為產后42天(10.99%),整體呈下降趨勢,趨勢性檢驗有統計學意義(χ2=67.604,P<0.01),見表1。

圖1 孕產期焦慮總分變化情況

表1 孕產期焦慮總分變化情況及趨勢性檢驗結果[n(%)]

2.3孕產期焦慮次數情況

在孕期5個隨訪時點,64.71%的調查對象從未出現過焦慮,出現過1次、2次、3次、4次、5次的比例分別為17.04%、7.27%、4.50%、2.85%、3.63%;在孕產期的7個隨訪時點,60.00%的調查對象未出現過焦慮,出現過1次、2次、3次、4次、5次、6次、7次的比例分別為16.81%、8.23%、5.37%、3.21%、2.51%、1.99%、1.91%。

2.4孕產期焦慮維度分析

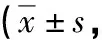

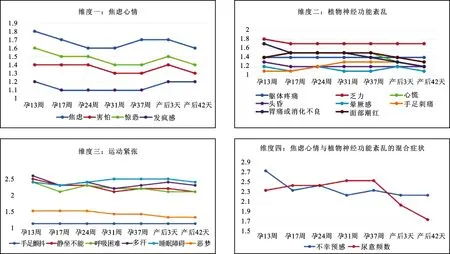

焦慮心情、植物神經功能紊亂、運動性緊張、焦慮心情與植物神經功能紊亂的混合癥狀維度得分在7個時點整體均呈現下降趨勢,且趨勢性檢驗有統計學意義(F值分別為8.448、21.367、27.121、100.826,P<0.01),但在孕期5個時點呈現一定的波動性,見表2。

表2 調查對象焦慮各維度得分情況分)

進一步分析各維度內部得分情況,結果如下:①焦慮心情維度:各時點得分從高到低均為“焦慮”“驚恐”“害怕”和“發瘋感”。②植物神經功能紊亂維度:“乏力”的得分始終保持最高,且變化不大;“手足刺痛”從孕中期開始迅速升高,至產后42天有所回落;“心慌”和“面部潮紅”在孕中晚期較高,但產后開始明顯降低;“胃痛或消化不良”在孕13周得分最高,隨后開始呈現下降趨勢;“暈厥感”的得分在7個隨訪時點呈現一定的波動。③運動性緊張維度:“手足顫抖”在各時點得分無較大變化,且為該維度得分最低者;“噩夢”的整體得分水平也較低,且從孕晚期開始呈現下降趨勢;“睡眠障礙”自孕中期開始呈現上升趨勢,且為后6個隨訪時點中得分最高者;“多汗”“靜坐不能”和“呼吸困難”的得分均在孕13周最高,隨后呈現波動性下降。④焦慮心情與植物神經功能紊亂的混合癥狀維度:“尿意頻繁”得分從孕31周起逐漸增大,至產后開始迅速下降;“不幸預感”得分在7個隨訪時點呈降低趨勢,見圖2。

圖2 調查對象7個隨訪時點焦慮各條目得分情況

3討論

3.1孕產期7個時點焦慮狀況檢出率動態變化情況

本研究通過探索孕早期至產后共7個隨訪時點的焦慮水平,獲得了相對全面的孕產期焦慮狀況及動態變化情況。本結果顯示孕產期各階段均存在焦慮問題,35.29%的調查對象在孕期5個隨訪時點至少被檢出過1次焦慮癥狀陽性,40.03%的調查對象7個隨訪時點至少被檢出過1次焦慮癥狀陽性,高于國內文獻報道的孕產期整體焦慮癥狀檢出率為9.75%~23.83%的結果[5],可能與調查時點、人群分布不同有關。因此醫療機構應將孕期焦慮篩查納入常規產檢內容中,通過早期識別孕婦焦慮水平并給予針對性的干預,降低其負面心理,改善其生理結局。

本研究發現孕期的焦慮檢出率呈下降趨勢,以往有學者對北京市某地區孕產婦的焦慮癥狀篩查結果顯示孕早、中、晚期焦慮癥狀檢出率分別為28.57%、23.08%、9.33%[2],趨勢與本研究相同,孕早期焦慮檢出率較高可能與孕婦在孕早期對懷孕的態度及心理準備不充分有關。本研究結果還顯示孕期焦慮癥狀檢出率為12.33%~20.87%,高于產后焦慮癥狀檢出率(11.00%~13.98%),與既往國外文獻報道產前焦慮癥狀檢出率為13%~21%,產后檢出率估計為11%~17%基本一致。產后焦慮癥狀檢出率有所降低可能與產婦在分娩后的妊娠壓力源減少有一定關系[9]。

3.2孕產期7個時點焦慮狀況得分動態變化情況

本研究發現焦慮整體得分在孕產期過程中存在動態變化,總體呈下降趨勢:孕13周焦慮水平最高(43.35±7.52)分,孕17周(41.08±7.03)分和31周(40.91±7.26)分有所下降,但孕37周(41.23±7.53)分焦慮水平又有所升高,產后均下降。孕13周焦慮水平最高可能是由于在懷孕早期,孕婦需適應激素水平、情感變化,心理準備不夠充分;孕期焦慮水平呈下降趨勢可能與研究對象定期進行產前檢查,接受孕期健康指導有關。澳大利亞一項研究使用抑郁-焦慮-壓力自評量表(DASS-21量表),對214名孕婦隨訪其從孕中期至孕晚期的焦慮狀況,其結果與本研究結果呈現的動態變化規律有一定類似之處,即孕16周焦慮得分為3.90分,至孕28周為2.89分,焦慮水平顯著下降,而至孕36周(4.25分)又有所升高。但由于該項研究未對孕早期的焦慮狀況進行調查,因此焦慮水平的最高時點與本研究有一定差異,也可能還與調查對象、孕產期保健內容、社會文化、使用量表不同有一定關系。

3.3焦慮狀況各維度在孕產期7個時點變化情況

以往國內外關于孕產婦焦慮癥狀的研究中,報告SAS量表各維度結果的研究較少。本研究發現,在焦慮心情維度中,在各時點中“焦慮”總體得分均高于該維度其他題目,“發瘋感”在各時點得分均為該維度的最低分。推測可能與孕產過程中對未知或特定事件的恐懼,如分娩或胎兒畸形等有關[10]。在植物神經功能紊亂維度中,“乏力”始終維持較高得分,這可能是由于孕婦孕期基礎代謝會增加,耗能增加,且孕期體內激素發生改變,導致孕期易乏力。“胃痛或消化不良”在孕13周得分最高,隨后開始呈現下降趨勢,至產后得到緩解,可能由于孕期孕婦受體內激素水平影響,易出現惡心、嘔吐等反應。在運動性緊張維度,“多汗”及“呼吸困難”的得分在整個孕產期也維持較高得分,可能是孕期黃體酮刺激腦部的呼吸中樞,造成孕產婦多汗、呼吸困難。研究還發現,從孕中期至孕晚期,“睡眠障礙”得分呈上升趨勢。睡眠質量問題在孕中晚期是心身交織的問題,孕產婦由于特殊的生理狀況,孕中晚期階段泌尿、消化、心肺功能等發生改變而造成睡眠質量下降,因此,該維度評分較高可能有客觀生理因素,具有一定非特異性,不一定與實際焦慮狀況完全一致。同樣,孕晚期“尿意頻繁”得分增大,至產后3天與產后42天發生減少。這可能是由于孕期孕婦體內的激素發生變化,加上逐漸增大的子宮壓迫膀胱,常使孕婦產生尿頻癥狀,至娩出胎兒后,尿頻癥狀得以緩解。因此,對于孕中晚期使用SAS量表評分較高的孕產婦,應該對其分維度和分項得分進行分析,減少客觀生理因素造成的干擾。

綜上所述,焦慮在孕產期各個階段發生較為普遍,整體得分和分維度得分在孕產期過程中均存在動態變化,整體呈現下降趨勢,部分孕婦在整個孕產期持續存在焦慮癥狀。