孕中期運動量及相關臨床指標與產婦產后抑郁的相關性分析

陳 悅,樊 云,付 昱

(無錫市第九人民醫院產科,江蘇 無錫 214000)

產后抑郁屬產后精神障礙的常見類型,由于女性圍產期體內激素水平變化,產婦在分娩后生理和心理上會發生明顯變化,情緒波動較大,易出現不良心境,造成產后抑郁發生[1]。據流行病學調查顯示,產后抑郁的全球發病率為12%~22%,一般出現在產后6周內,持續時間較長,主要表現為持續的情緒低落,伴有思維及行為方式的改變,對產婦身心健康造成嚴重影響[2-3]。而考慮到孕產期及產后哺乳期這一特殊階段,臨床治療產后抑郁的方法較為有限,早期干預、降低產后抑郁發生風險是改善產婦預后的關鍵[4-5]。定期進行適當活動鍛煉有利于促進產婦生理和心理健康,而運動干預對產后抑郁的積極作用尚無統一定論,本文就孕中期運動量及相關臨床指標與產婦產后抑郁的相關性展開分析,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選擇2020年1月至2020年12月于無錫市第九人民醫院進行產檢的176例孕中期孕婦為研究對象,隨訪至產后60天。納入標準:①在我院進行有規律的產前檢查及分娩,并于產后60天內回院進行產后健康檢查;②年齡≥18歲;③孕中期入組時按照要求記錄運動情況;④單胎,頭位,足月生產;⑤患者知情同意且簽署知情同意書。排除標準:①既往有精神病史或腦部疾病史;②合并嚴重妊娠期糖尿病、妊娠高血壓等妊娠并發癥;③智力低下、讀寫困難或認知功能障礙者;④合并需長期治療的慢性疾病;⑤合并心、肺、腎、肝等嚴重器質性病變。176例孕婦中初產婦98例,經產婦78例;年齡22~38歲,平均(28.73±4.42)歲;孕周37~40周,平均(38.12±0.57)周。本研究獲我院醫學倫理委員會批準。

1.2研究方法

收集孕婦一般資料,包括年齡、體質量指數、文化程度、有無不良孕產史、分娩產程、新生兒性別、是否存在新生兒轉科、分娩方式。收集運動指標,包括孕婦孕中期運動時間、運動頻率及每日步數。具體方法:在研究對象孕中期入組時,對其健康狀況進行評估隨訪,建議孕婦做適量輕度強度的運動,包括步行、有氧操等,囑孕婦記錄孕13~27周每周實際運動頻率及每次運動時間;使用研究團隊配發的智能手機(均為IOS9以上的操作系統)內置的計步器記錄孕婦孕中期每日步數。明確要求孕婦日常活動時隨身攜帶智能手機,剔除不符合要求的異常數據。

1.3觀察指標

所有產婦均于產后60天內采用愛丁堡產后抑郁量表(Edinburgh postpartum depression scale,EPDS)評估產后抑郁情況。EPDS量表包括情緒、內疚、焦慮、恐懼、快樂、悲傷、哭泣、失眠、自我傷害及應對能力10項內容。根據癥狀嚴重程度,每項內容分為0、1、2、3四級評分,題號為1、2、4的三項為正向計分,癥狀由輕到重分別對應0、1、2、3分;其余7項為反向計分,癥狀由輕到重分別對應3、2、1、0分。各項目相加,總分0~30分,得分越高提示抑郁程度越重,評分≤9分為無抑郁癥狀,>9分提示存在抑郁癥狀。EPDS量表經檢驗顯示具有良好的信效度,內容效度指數為0.93,Cronbach′sα系數為0.76。根據產婦是否發生抑郁分為產后抑郁組和非產后抑郁組,分析產婦產后抑郁的獨立影響因素。

1.4統計學方法

2結果

2.1產婦產后抑郁發生情況

176例研究對象中,產后60天發生產后抑郁者32例,占18.18%,納入產后抑郁組;未發生產后抑郁者144例,占81.82%,納入非產后抑郁組。

2.2產婦產后抑郁的單因素分析

產后抑郁組不良孕產史、新生兒轉科的比例顯著高于非產后抑郁組,分娩方式為自然分娩的比例顯著低于非產后抑郁組,差異均有統計學意義(χ2值分別為4.476、7.439、12.184,P<0.05);產后抑郁組孕中期運動時間30~<60min/次、運動頻率3~5次/周的比例及孕中期步數均顯著低于非產后抑郁組(t/χ2值分別為11.782、10.100、5.705,P<0.05),見表1。

表1 產婦產后抑郁的單因素分析

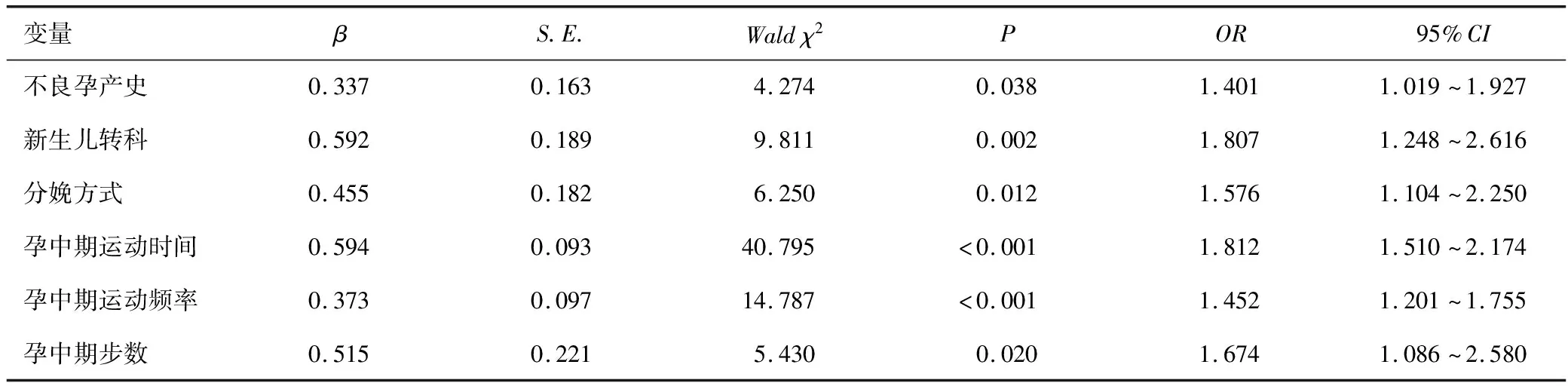

2.3產婦產后抑郁的多因素Logistic回歸分析

將產婦產后抑郁作為因變量,將上述存在差異的單因素作為自變量,納入Logistic回歸分析模型,行量化賦值,見表2。多因素Logistic回歸分析結果顯示,存在不良孕產史、新生兒轉科、非自然分娩、孕中期輕度運動時間非30~<60min/次、運動頻率非3~5次/周、孕中期每日步數<4 130步是產婦產后抑郁的獨立危險因素,其OR值95%CI分別為1.401(1.019~1.927)、1.807(1.248~2.616)、1.576(1.104~2.250)、1.812(1.510~2.174)、1.452(1.201~1.755)、1.674(1.086~2.580),P<0.05,見表3。

表2 量化賦值表

表3 產婦產后抑郁的多因素Logistic回歸分析

3討論

3.1產后抑郁影響母嬰關系健康發展

產后抑郁主要臨床表現為失眠、焦慮、情緒不穩定、食欲改變、苦悶沮喪、注意力不集中、對日常活動失去興趣,嚴重者甚至產生自殘或自殺傾向,影響母嬰關系,對嬰幼兒情緒、智力發育、行為發展等具有消極作用[6-7]。近年來我國產后抑郁發病率呈上升趨勢,明確產后抑郁發病的危險因素對早期采取有效干預措施從而降低產后抑郁發生風險具有重要臨床意義[8]。基于孕產婦特殊的生理心理變化及嬰兒的需求,其相應的防治措施也需要個性化。定期進行體育活動鍛煉對促進孕產婦生理和心理健康具有重要價值,運動干預用于產后抑郁的研究也逐漸引起臨床關注[9]。本文就孕中期運動量及相關臨床指標與產婦產后抑郁的相關性展開分析。

3.2孕中期適度的運動鍛煉、不良孕產史、新生兒轉科、分娩方式是產婦產后抑郁的獨立影響因素

本研究多因素Logistic回歸分析結果顯示,孕中期輕度運動時間非30~<60min/次、運動頻率非3~5次/周、孕中期每日步數<4 130步是產婦產后抑郁的獨立危險因素,提示適當的運動鍛煉對降低產后抑郁發生具有一定價值。以往有研究顯示,輕中度強度的有氧運動可改善輕度抑郁癥狀,并增加輕中度抑郁癥的治療可能性[10]。中樞單胺類神經遞質功能紊亂是抑郁癥發病機制的重要假說,有動物研究顯示,運動可調節多巴胺、5-羥色胺等多種神經遞質合成及分泌,對預防神經遞質功能紊亂起到積極作用[11]。另一項神經營養因子假說提出應激或抑郁會導致海馬、前額葉等邊緣區的神經元萎縮,繼而引起神經營養因子表達下降,運動抗抑郁作用的機制可能與增加神經營養因子表達有關[12]。孕中期產婦進行適度運動可調節情緒,改善身體機能,提升自我效能感,并且可通過調節神經內分泌系統功能、免疫系統及中樞神經系統改善抑郁,對產婦具有更大的生理和心理獲益。此外,運動作為一項免費、無創、易于實施的干預方式,對臨床廣泛普及具有重要價值。

本研究顯示,存在不良孕產史及新生兒轉科、分娩方式為非自然分娩的產婦發生產后抑郁的風險較高,與以往研究結果相似[13]。不良孕產結局的發生會在一定程度上對產婦造成精神創傷,使產婦心理上產生擔心、焦慮、恐懼等負性情緒,造成巨大的精神壓力。分娩后新生兒轉科,產婦過于擔心嬰兒的健康,產生較重的心理和經濟負擔,易加重產婦焦慮、緊張情緒,進一步引起應激反應,造成抑郁發生。產婦對于中轉剖宮產或陰道助產,一般缺乏充分的心理準備,可能會使產婦軀體和心理的應激增強,誘發產后抑郁。

綜上,孕中期適度的運動鍛煉對降低產后抑郁發生風險具有重要意義。此外,不良孕產史、新生兒轉科、分娩方式亦是產婦產后抑郁的獨立影響因素,臨床應引起重視。