早期綜合發展干預對嬰兒營養狀況及神經心理發育的影響

栗新燕,王文麗,楊 纓

(內蒙古自治區婦幼保健院兒童保健科,內蒙古 呼和浩特 010050)

在生命早期根據兒童的身心發育特點,進行針對性的早期綜合干預,可有助于兒童身體、心理、社會適應性的發展,充分發揮潛能,對其一生都有著至關重要的作用[1]。根據神經科學相關研究,1歲以前是兒童大腦發育最快、可塑性最強的時期,也是兒童體格發育最快、營養性疾病高發的關鍵時期。因此,本研究選取0~1歲嬰兒,對其采取科學的指導和適宜的刺激,旨在觀察早期綜合干預對嬰兒生長發育、營養以及神經心理發育的促進作用。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2019年1月至6月于內蒙古自治區婦幼保健院出生的227例健康新生兒作為研究對象,隨機分為研究組(n=109)和對照組(n=118),隨訪至12月齡。入組標準:出生體重>2 500g;胎齡37~41周;向家長說明研究的主要目的和注意事項后,家長自愿參與到研究中,并簽署知情同意書。排除標準:出生時存在先天遺傳代謝性疾病,無出生缺陷、窒息等情況。研究組男59例、女50例,對照組男62例、女56例,兩組嬰兒性別、出生身長、出生體重、喂養方式差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究已通過本院的倫理審查。

1.2研究方法

1.2.1研究內容

采用自制調查問卷了解研究對象及家庭的一般情況、母親孕產期及主要帶養人情況等,并建立個人檔案。對研究組實施早期綜合干預措施,包括①生長發育監測:分別于嬰兒3月齡、6月齡、12月齡接受健康檢查,評估體格發育,并指導家長繪制生長曲線,進行生長發育的連續監測;②早期綜合指導:根據不同月齡段嬰兒的發育特點和嬰兒發育評估結果,指導家長進行大動作、精細動作、社會交往、智能等方面的促進訓練;③認知能力訓練:根據早期評估指導結果,利用情景式訓練室良好的環境,依個體具體情況進行針對性的認知能力訓練;④營養與喂養指導:根據喂養方式及體格發育狀況進行個性化的營養指導;⑤家庭養育環境指導:在了解家庭情況的基礎上指導家長提高養育技能、改進教養方式,選擇合適的親子活動等;⑥家長課堂:每三個月召開一次家長課堂及親子沙龍,由兒童保健專家講授嬰幼兒早期綜合干預的重要性、常見喂養與營養問題、嬰幼兒常見病的防治知識、嬰幼兒發育行為特征及科學育兒方法等,并觀察帶養人與嬰幼兒的游戲交流過程,給予個體化指導意見,制定早期訓練教育計劃;⑦發放健康教育圖冊,進行育兒咨詢答疑。對照組在嬰兒3月齡、6月齡、12月齡進行常規的保健理論宣教,定期隨訪。

1.2.2效果評估

①營養狀況評估:比較不同月齡段兩組嬰兒的身長體重以及缺鐵性貧血、維生素D缺乏性佝僂病等營養性疾病的患病情況;②神經心理發育狀況:采用《0~6歲兒童發育篩查測驗》(development screening tests,DST)進行測試,結果以發育商(development quotient,DQ)表示,包括運動、社會適應、智力三個能區,DQ<70為異常,DQ在70~84之間為可疑,DQ≥85為正常。

1.3統計學方法

2結果

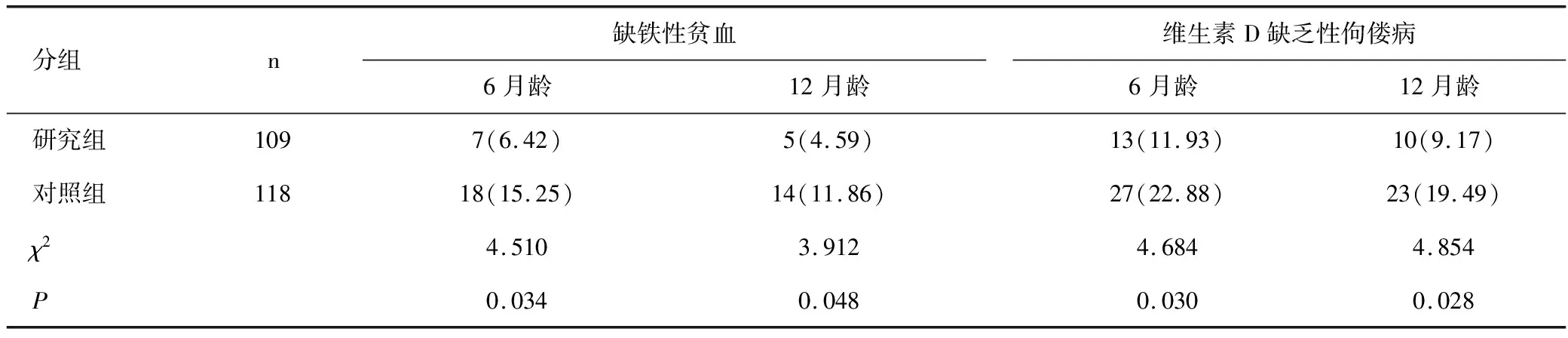

2.1兩組嬰兒營養狀況的比較

研究組6月齡身長、12月齡身長、12月齡體重均高于對照組,差異均有統計學意義(t值分別為3.041、-2.499、-2.761,P<0.05),見表1;另外,研究組6月齡、12月齡患缺鐵性貧血和維生素D缺乏性佝僂病的比例均低于對照組,且差異均有統計學意義(χ2值分別為4.510、3.912、4.684、4.854,P<0.05),見表2。

表1 兩組不同月齡嬰兒身高體重比較

表2 兩組營養性疾病患病情況比較[n(%)]

2.2兩組嬰兒神經心理發育狀況比較

研究組在6月齡、12月齡發育商得分均高于對照組,且差異有統計學意義(t值分別為3.300、4.006,P<0.05),見表3;分析6月齡、12月齡發育商異常占比和可疑占比,研究組和對照組差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表3 兩組不同月齡嬰兒發育商比較分)

表4 兩組不同月齡嬰兒發育商異常情況比較[n(%)]

3討論

3.1早期綜合干預措施可有效促進嬰兒生長發育,降低營養性疾病的患病率

本研究從新生兒時期開始對研究對象進行干預隨訪,結果顯示研究組6月齡的身長、12月齡身長體重均優于對照組。以往有研究結果顯示干預組12月齡身長體重高于對照組,而6月齡差異無統計學意義[2],說明早期進行營養指導以及生長發育的連續監測等有利于促進嬰兒的體格發育,而且隨著月齡增大,促進作用愈加明顯。另外,研究組6月齡、12月齡時缺鐵性貧血、維生素D缺乏性佝僂病的患病比例均低于對照組,差異具有統計學意義,也與他人研究結果基本一致[3]。嬰兒出生后1歲內是第一個生長高峰,體重增長非常快,也是容易發生營養性疾病的重要時期,提供充足、合理的營養是兒童生長發育的物質基礎,也是促進兒童健康成長的關鍵要素[4]。本項目對研究組進行了一系列的營養指導,如出生后的母乳喂養指導,幫助母親掌握正確的母乳喂養技巧,對母乳不足的母親評估奶量,進而指導混合喂養,以達到充足營養的攝入;在4~6月齡對家長開展了輔食添加情景式營養指導,包括不同月齡添加的輔食種類,轉換輔食性狀等喂養知識的講解,并現場演示輔食的制作,與家長進行互動答疑,根據研究對象的喂養問題提出針對性建議。早期綜合干預措施結合理論和實際操作演示,對家長指導更具操作性,也更具有針對性,可有效促進嬰兒生長發育,降低營養性疾病的患病率。

3.2 早期綜合干預措施可有效促進嬰兒的神經心理發育

嬰幼兒的生長發育過程復雜,受遺傳因素和教育等外界環境因素共同作用。良好、適宜且全面的早期教育,可促進兒童的神經心理發育,有助于激發兒童的潛能[5-6]。本項目中實施了早期綜合干預措施的研究組在6月齡、12月齡的神經心理發育水平顯著高于對照組,與以往研究結果類似[3,7-8]。這些研究表明對嬰兒進行早期指導、認知訓練、家庭養育環境指導等綜合干預措施對兒童的運動、智能及社會適應能力具有良好的促進效果。大量研究已證明腦的結構和技能形成由基因和個人經驗共同作用,兒童的認知、語言、社會及情感能力都受到兒童早期發展經驗的所塑造,且能力的形成存在敏感期。當處在敏感期時,特定神經回路的發展及其行為的協調具有最大的可塑性[9]。本研究中的兒童早期綜合發展的相關干預措施是基于兒童神經心理發育的敏感期和關鍵期,按照發育進程進行大運動、精細運動、認知、情感、社會適應能力的相應指導與訓練,并針對家長進行家庭養育環境指導,制定個體化促進方案,可有效促進嬰兒的神經心理發育,提高嬰兒發育水平。

綜上所述,本研究探討的兒童早期綜合干預模式涵蓋兒童體格發育、疾病預防、營養促進、神經心理發育等多個方面,在促進嬰兒生長發育的同時,可有效降低營養性疾病的患病率,提高神經心理發育水平,促進嬰幼兒身體、心理、社會適應性的全面發展,值得在兒童保健工作中推廣。