實體書店研究熱點與趨勢

宋利 謝巍

摘 要:本文基于CNKI中已有的實體書店相關文獻,借助CiteSpace軟件對樣本數據進行可視化分析,以期揭示國內實體書店的研究熱點、趨勢以及知識結構關系。結果表明,國家政策的頒布會掀起實體書店的“研究熱”;實體書店的研究具有理論與實踐相結合的特點;實體書店的研究深度還有待進一步提高;實體書店的研究聚焦于轉型升級、體驗營銷、媒介融合等領域,而且這也會成為今后一段時間的研究熱點。

關鍵詞:實體書店;CiteSpace;可視化分析;知識圖譜

中圖分類號:G235?? 文獻標識碼:A??????? 文章編號:1672-8122(2021)08-0078-04

一、引 言

作為全民閱讀的重要推進機構和城市重要的文化地標,實體書店的發展關系到我國全民閱讀的發展與社會公共文化的建設[1]。然而由于新媒體興起、書店經營模式陳舊及成本增加等多重因素,我國實體書店行業的發展在2010年前后突逢險境。近年來,在國家政策的大力扶持下,部分實體書店開始嘗試“書店+”的新興經營模式,逐漸走出生存困境。

了解和把握實體書店的研究歷史、目前研究熱點與未來研究趨勢,對于進一步理解實體書店研究發展脈絡、發掘新的研究問題具有重要意義。

二、研究方法與數據來源

CiteSpace軟件的結果呈現形式是科學知識圖譜。自2005年被引入中國后,該軟件被越來越多地應用于圖書情報學、管理學等社科領域的文獻計量[2]。本文以CNKI中期刊收錄的實體書店相關文獻作為研究樣本,利用CiteSpace軟件對數據進行格式化處理并生成科學圖譜,以期發現該領域的研究熱點及演變趨勢。

筆者在中國知網高級檢索字段“主題”“篇名”和“關鍵詞”中以“實體書店”為搜索詞、搜索時間范圍為2000~2019年、以期刊為檢索條件,進行了系統的文獻檢索。最后,共得到1 566 篇關于“實體書店”的有效文獻,形成了本文的研究基礎。

結合研究目的,本研究主要進行了以下三項分析:首先,對年度發文量、發文機構、發文作者以及期刊來源進行統計分析,歸納實體書店研究的成果分布;其次,對高頻關鍵詞和關鍵詞的共現關系進行剖析解讀,總結實體書店研究領域的關注熱點;最后,通過突現詞偵測,描繪實體書店研究熱點的演變歷程,發掘未來潛在的研究方向。

三、研究結果與可視化分析

(一)實體書店研究的產出量化分析

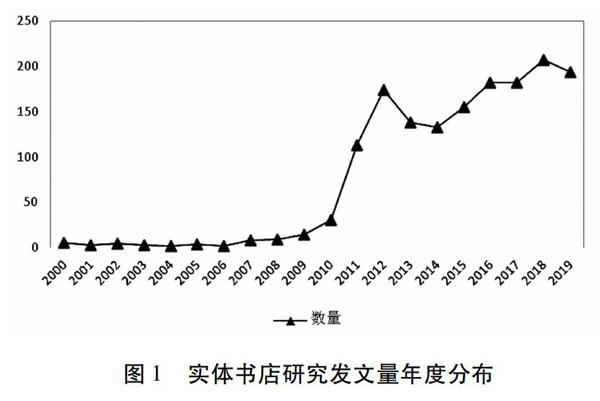

1.發文量統計分析

從發文量的統計結果來看,我國實體書店相關文獻非常豐富。縱向來看,實體書店研究以2010年為分水嶺,2000年至2009年總發文量為57篇,僅占總搜索量的3.6%。2010年至2019年總發文量為1 509篇,尤其是2010年至2011年發文量的增長率更是達到了264.5%,分析可知2010年前后實體書店突逢“倒閉潮”,如何幫助實體書店走出困境,這一問題引發了學者們的普遍關注。2012年出現研究的第一個高潮,之后有緩降趨勢。2014年,政府工作報告中首次出現“倡導全民閱讀”這一內容[3],作為大眾閱讀空間之一的實體書店,在這場全民閱讀運動中發揮著不可替代的作用,所以在2014年之后學界對實體書店的研究熱度不斷攀升。2016年,《關于支持實體書店發展的指導意見》的出臺[4],進一步推動了學者們對實體書店領域的研究進程。

2.發文機構統計分析

機構發文量可用于評價學術機構在實體書店研究方面的影響力大小。表1報告了發文量前15名的研究機構。可以發現,實體書店研究機構可以區分為以中國新聞出版研究院為代表的政府社科研究機構和以武漢大學、紐約佩斯大學、南京大學為代表的高校研究機構兩大群體。

3.發文作者統計分析

表2報告了實體書店研究發文量排名前10位的作者。其中,高產研究學者既有來自政府社科機構的學者,又有來自國內外高校的研究學者,還有出版行業的研究學者,發文量均在5篇以上。

4.發文期刊統計分析

2000年到2019年的20年間,實體書店的發文期刊共有349種,其中核心期刊為45種,占比僅為12.89%;發文量在5篇以上的期刊有25種,以載文量18篇位居榜首的是《出版參考》,此外包括《出版發行研究》(12篇)、《出版廣角》(12篇)、《科技與出版》(10篇)、《編輯之友》(10篇)、《編輯學刊》(10篇)、《中國出版》(9篇)、《現代出版》(8篇)、《出版科學》(7篇)八種核心期刊,占比為32%。從總體上看,實體書店領域的核心期刊載文數量不高,說明該領域研究深度還有待進一步提高。

(二)實體書店的研究熱點分析

1.高頻關鍵詞

本文借助CiteSpace軟件對樣本數據中的關鍵詞詞頻進行了分析,在CiteSpace軟件中導入樣本數據并進行格式化處理,由于本部分不在于揭示研究內容的變化情況,所以將時區設置為2000年至2019年,Years Per Slice設置為20年,Term Source選擇Title、Abstract、Author Keywords(DE)、Keywords Plus(ID),NodeTypes選擇Keyword,Top N設置為50,運行軟件生成關鍵詞詞頻列表,如表4所示。從表中可以看出,實體書店研究聚焦于與網絡書店的優劣勢對比、在推廣全民閱讀中的角色扮演、國營書店與民營書店的對比研究以及實體書店創新商業模式等方面。

2.關鍵詞共現分析

共現圖譜中的Q值和S值分別代表聚類模塊值和聚類的平均輪廓值,通常用來反映圖譜的聚類效果。普遍認為Q>0.3說明聚類的社團結構是顯著的;S>0.5說明該聚類結果是合理的,達到0.7則表示結果具有較高信度。參考已有文獻的參數設置方法,將Years per Slice 設置為5,Top N 設置為50,其余參數使用默認值,運行軟件共得到12大聚類,共現圖譜的Q值為0.6597,S值為0.8091,說明此聚類結果是高度可信的。表5為聚類關鍵詞列表,圖2為樣本聚類結果網絡圖。

2000~2019 年實體書店研究主題大致歸納為 12 個方面,分別為“出版集團”“網絡書店”“校園書店”“當當網”“貝塔斯曼”“商業模式”“網絡銷售”“新聞出版”“出版界”“出版商”“建筑物”和“生存”。

(三)實體書店研究熱點的演變分析——突現詞探測

突現詞的涌現代表了某一領域研究熱點的轉變。運用 CiteSpace軟件中的突現詞檢索功能,能夠識別出實體書店研究領域各時期的突現詞,對這些突現詞進行解讀,能夠揭示該領域的未來研究趨勢[5]。具體操作為將樣本數據導入CiteSpace中,時區設置為2000年至2019年,“Years Per Slice=1”,Term Source選擇Title、Abstract、Author Keywords(DE)、Keywords Plus(ID),NodeTypes選擇Keyword,Top N設置為50,然后選擇Control Panel界面的“Burstness”選項,運行軟件,可以看到Burst items found顯示為36,說明在此參數設置下探測出36個突現詞[6]。探測結果如圖3所示。可以看出,突現詞較多的年份為2011年(7個)、2016年(5個)和2017年(4個),說明這三年是實體書店研究領域的熱點突變期。距今較近的且持續期較長的突現詞有線上線下、轉型、媒介融合、體驗營銷等,可以看出實體書店的轉型升級一直備受關注,而且今后一段時間,以提供閱讀空間為目的的書店營銷策略也將繼續得到學者們的認可和推崇。

四、結論與展望

本文利用CiteSpace軟件對中國知網中的實體書店領域相關文獻進行可視化分析,得到如下結論,并提出針對性建議:1.從發文量的統計分析來看,實體書店研究的增長期都是在國家頒布相關政策性文件之后,說明國家政策支持是書店復蘇回暖的關鍵因素,2016年《關于支持實體書店發展的指導意見》的出臺已經給實體書店行業打了一劑強心針,之后國家應在書店的信貸政策、稅收優惠、資金傾斜等方面制定更詳盡的指導性文件,助力實體書店業加快復蘇進程;2.從發文作者和發文機構的統計分析來看,實體書店研究者既有擅長理論分析的高校學者,也有熟知國家政策的政府研究人員,還有實踐經驗豐富的從業人員。實體書店的研究問題具有“發現實際問題——理論分析——提出建議——回歸實踐操作”的特點,不同類型研究機構的學者應該加強彼此之間的交流學習,建立穩固的學術合作平臺,這樣既能實現實踐與理論的結合,也能指導國家政策的制定,以更好地支持實體書店業的發展;3.從期刊發文情況看,核心期刊占比還較低,研究質量和深度都還有待提高;4.從研究熱點分析,實體書店領域的研究聚焦于創新經營模式、倡導媒介融合經營等,結合突現詞探測結果來看,這也將是未來一段時間的研究熱點。

參考文獻:

[1]謝巍,胡月.實體書店商業模式研究——基于商業模式畫布模型的分析[J].科技與出版,2017(8):32-35.

[2]陳悅,陳超美,劉則淵,胡志剛,王賢文.CiteSpace知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究,2015(2):242-253.

[3] 全民閱讀載滿希望走進春天[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/FL6or1SWEfvBmgUrFjtONw.

[4]《關于支持實體書店發展的指導意見》發布 看業內各方談如何讓政策落到實處[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/Dn4I4yJN5FeElWGITL01cQ.

[5] 譚力文,丁靖坤.21世紀以來戰略管理理論的前沿與演進——基于SMJ(2001-2012)文獻的科學計量分析[J].南開管理評論,2014(2):84-94.

[6]李杰,陳超美.Citespace:科技文本挖掘及可視化[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2015.

[責任編輯:武典]

收稿日期:2020-10-23

作者簡介:宋利,女,北京印刷學院經濟管理學院碩士研究生,主要從事傳媒企業管理研究;謝巍,女,北京印刷學院經濟管理學院副教授,主要從事傳媒企業管理、消費者行為、創新與創業管理研究。