知識產權保護、市場化程度與創新要素流動的結構優化效應檢驗

譚玉松 王林輝

摘要:前沿文獻關注創新要素流動引發的經濟后果,卻缺乏考察創新要素流動如何誘發自身空間結構優化問題。文章采用省級面板數據測度R&D人員與R&D資本流動及空間結構優化,結合空間計量模型來檢驗創新要素流動的空間結構優化效應,重點考察知識產權保護與市場化程度的影響。結果顯示:創新要素流動存在空間結構優化效應但表現出非對等性,即R&D人員流動存在結構高級化與合理化雙重效應,R&D資本流動僅誘發合理化;知識產權保護與市場化作用迥異,其中知識產權保護更有利于R&D資本流動的合理化,而市場化改革則有助于R&D資本流動的高級化與合理化。

關鍵詞:R&D人員流動;R&D資本流動;空間結構優化

作者簡介:譚玉松,華東師范大學經濟與管理學部博士研究生(上海,200241);王林輝,華東師范大學經濟與管理學部教授、博士生導師(上海,200241)

基金項目:國家社科基金重點項目“供給側結構性改革下東北老工業基地創新要素流動聚集與空間結構優化研究”(17AZD009),中國工程院咨詢研究重點項目“吉林省高質量發展實現路徑研究” (JL2020-004)

DOI編碼:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2021.04.011

自1978年改革開放以來,我國采取以市場換技術方式,借助技術引進和自主創新方式實現技術升級,取得一定成效。但是,當前伴隨國內外技術差距縮小與歐美國家技術封鎖,技術引進愈加困難。同期世界范圍內全要素生產率持續下滑,技術進步驅動經濟增長的動力不斷減弱。如何激勵技術創新提高技術效率成為各國關注的焦點,大量研究將技術進步率和技術效率提高,歸結于研發投入、技術引進、自主創新和政策激勵等因素作用的結果。

一般地,在技術進步過程中,研發投入是重要的,但技術產出并非僅依賴研發投入本身,創新要素投入配置效率將助力于技術產出效率,實現后發國家技術追趕和縮短技術追趕周期。誠然,創新要素投入規模對技術創新績效是重要的,但創新要素投入是否有效并不完全取決于投入資源成本的高低,也依賴于要素匹配度與要素配置效率。要素配置效率越高則越有利于技術創新產出,進而越有利于激勵要素再投入而形成良性循環。由于不同地區資源與要素稟賦存在差異,要素流動在要素配置效率提升過程中扮演重要角色,一方面會改變區域間的要素豐裕度,另一方面會有利于提高要素配置效率,進而對技術產出形成影響。問題是,要素資源稟賦豐裕度通常會誘使地區產業向有利于要素比較優勢方向發展,不同地區技術引進消化與自主創新能力的差異,同一數量的創新要素可能在不同地區的效率存在明顯差異。或者說,創新要素豐裕度與創新產品市場價格是影響技術創新績效的重要因素,但不同創新要素投入組合與技術進步方向將產生不同的技術創新效果。然而,在轉型經濟體內要素低效配置甚至要素錯配現象普遍,要素錯配則會引發全要素生產率損失。這可能源于要素流動障礙,誘致創新要素價格無法精準反映創新需求,進而引發錯配造成創新效率損失。當然,在要素流動和破除障礙過程中,市場化程度與知識產權保護就顯得尤為重要。一般地,良好的知識產權保護將誘使創新要素流入,通過改變要素空間配置及匹配度優化要素配置和空間結構。與此同時,面對區域分割與地方保護主義,逐步推進的市場化改革將有助于打破要素流動壁壘與流動障礙,改變創新要素空間地理分布和要素配置效率。

本文選取省級層面樣本數據,在考察創新要素流動的空間結構優化效應的過程中,重點探究我國創新要素空間結構演化趨勢,不同種類創新要素流動的空間結構優化效應,以及知識產權保護與市場化程度在其中扮演的作用。本文的可能貢獻在于:一是從創新要素結構高級化與創新要素結構合理化維度,測算創新要素的空間結構;二是從創新要素流動視角考察要素流動引發的空間優化效應問題,并重點考察知識產權保護與市場化程度的影響。

一、文獻回顧與研究假說

關于創新要素流動,現有研究主要關注要素流動的經濟和技術績效,如要素流動的經濟增長、產業結構優化與全要素生產率提升效應。研究發現,創新要素跨區域流動能夠帶來經濟增長與產業結構的高級化與合理化,但不同類型創新要素對全要素生產率影響存在差異,R&D資本的自由流動能夠顯著提高全要素生產率,而 R&D 人員流動的全要素生產率提升效應并不明顯。卓乘風和鄧峰采用我國省級面板數據檢驗創新要素流動對創新績效的影響,發現R&D人員與R&D資本流動所帶來的知識融合與經費支撐,可以為創新成果的產生提供基礎保障,同時,要素的逐利性行為又將激勵創新要素流

入邊際收益與配置效率更高的地區,通過改變要素配置效率推動創新績效的提升。邵漢華和鐘琪以SBM-DEA模型測度區域協同創新能力,考察要素流動的協同創新效應,發現R&D人員與R&D資本流動能提高區域協同創新效率,這一效應在低研發投入階段作用更強。王必達和蘇婧將要素流動引入現代集聚模型,檢驗要素自由流動帶來的區域協調發展效應,結果發現我國要素流動方向存在顯著的地區差異,且要素流動對要素流入地與流出地呈現異質性后果,引發流入地勞動生產率與流出地要素收益率的提升。王建民和楊力考察長三角地區創新要素配置效率對創新績效的影響,發現長三角地區 R&D人員與 R&D資本配置效率改善顯著提高創新績效,但對于不同創新要素,技術創新的 R&D人員偏向性明顯,即 R&D 人員而非資本主導創新產出。當然,要素流動帶來要素規模集聚與流動成本降低會促進要素的合理配置,并通過規模經濟與集聚效應提升整體生產率。

假說1:R&D人員與R&D資本要素流動存在空間結構優化效應。

盡管創新要素流動能夠破除要素在地區、行業、企業及城鄉間的扭曲,推動創新要素的空間結構優化,但能否自由流動以及朝著何種方向流動則受制于約束條件,其中知識產權保護與市場化程度是其中的關鍵因素。研究表明,創新要素流動往往具有“逐利性”,即在自由競爭環境下R&D人員與R&D資本往往向高收入與高利潤的地區流動。原因可能是:一方面,誘發創新要素流動的根源,在于創新要素生產率和創新要素投資回報,剔除要素質量影響因素,要素再配置在創新要素生產率提高中扮演重要角色,而要素配置水平和配置效率則直接受制于要素能否自由流動。另一方面,作為技術研發主體的企業,既要面對高投入與高風險并存的創新活動,又要防止創新溢出導致技術模仿和搭便車行為減少創新收益,政策干預激勵要素流動提高要素配置效率顯得尤為必要。

知識產權保護作為行之有效的政策工具,能夠通過事后保護賦予研發主體獨家使用權,并對侵權行為進行追究,維護創新主體的產出成果。知識產權保護也使得技術所有者能夠通過所有權交易獲得收益,增加創新主體的研發回報。因此,知識產權保護越好的地區,越容易吸引創新要素流入。通常知識產權保護程度越高,創新要素流動越頻繁且創新效率越高。而且知識產權保護越高地區,基礎設施與市場化程度也越高。事實表明,高知識產權保護地區R&D人員與R&D資本相較于低知識產權保護地區,創新要素流動更頻繁且要素匹配與融合程度也越高。董直慶等在探究政策干預對創新要素錯配的影響時發現,知識產權保護制度對創新要素的優化效應明顯。蔡虹等在考察知識產權保護在技術進步中的貢獻度時發現,R&D活動的顯著增加是知識產權保護促進技術進步的傳導路徑,而且知識產權保護能夠通過優化創新要素空間分布及配置效率發揮作用。當然,由于不同類型創新要素的流動偏好和約束條件存在差異,如在同一程度的知識產權保護地區,R&D人員與R&D資本流動程度可能并不相同。諸如研發人員的流動相對于資本的流動所受限制更多,人員流動速度和效率可能相對更低,高知識產權保護地更易優先吸引R&D資本流入。

假說2:知識產權保護對創新要素流動的空間結構優化效應存在差異化影響。

影響要素流動的主要因素,除受制于知識產權保護程度約束外,另一個重要的因素在于市場自由度。創新要素結構優化的本質,在于創新要素空間分布的合理性與配置效率的提高,研究表明市場化可在投入端通過降低要素的流動及交易成本,破除要素流動束縛,會重新配置企業創新要素,進而改變創新要素的空間分布結構。盧現祥和王素素從市場化配置、運作、準入程度等三個方面考察要素市場化配置,基于2005—2018年數據測度要素市場化配置指數及區域分布,發現我國要素市場化配置存在區域差異,且東部與中部、西部和東北地區等差距呈現不斷擴大趨勢,驗證市場化程度可以有效破除要素空間不均衡分布。一般而言,市場化程度越高的地區,往往法律與經濟體系越完善,信息越對稱且市場機制更公平、更競爭有序,進而越能推動R&D人員與R&D資本要素流動,尤其是破除創新要素從低效率部門向高效率部門流動的障礙。而在市場化程度越低的地區,行政干預、條塊約束與非市場化交易行為易成為創新要素自由流動約束,造成要素錯配或要素配置扭曲。孫早等從行業角度出發,檢驗發現市場化程度能夠通過研發溢出效應促進全要素生產率的提升,而地方保護主義則表現出明顯的負向影響。張峰等從制度性交易成本的角度出發,結合上市公司樣本數據,探究市場化改革與創新的關系,研究表明市場化改革能否促進創新取決于地區本身的市場化廣度,只有市場化廣度高的區域加快改革才能推動技術創新。因此,市場化程度的高低成為影響創新要素流動及其空間結構優化效應的重要因素,在市場化程度相對較高的地區,創新要素流動的空間結構優化效應更強。

假說3:市場化程度越高,則創新要素流動及其空間結構優化效應越明顯。

二、計量模型選擇、變量設計與數據來源說明

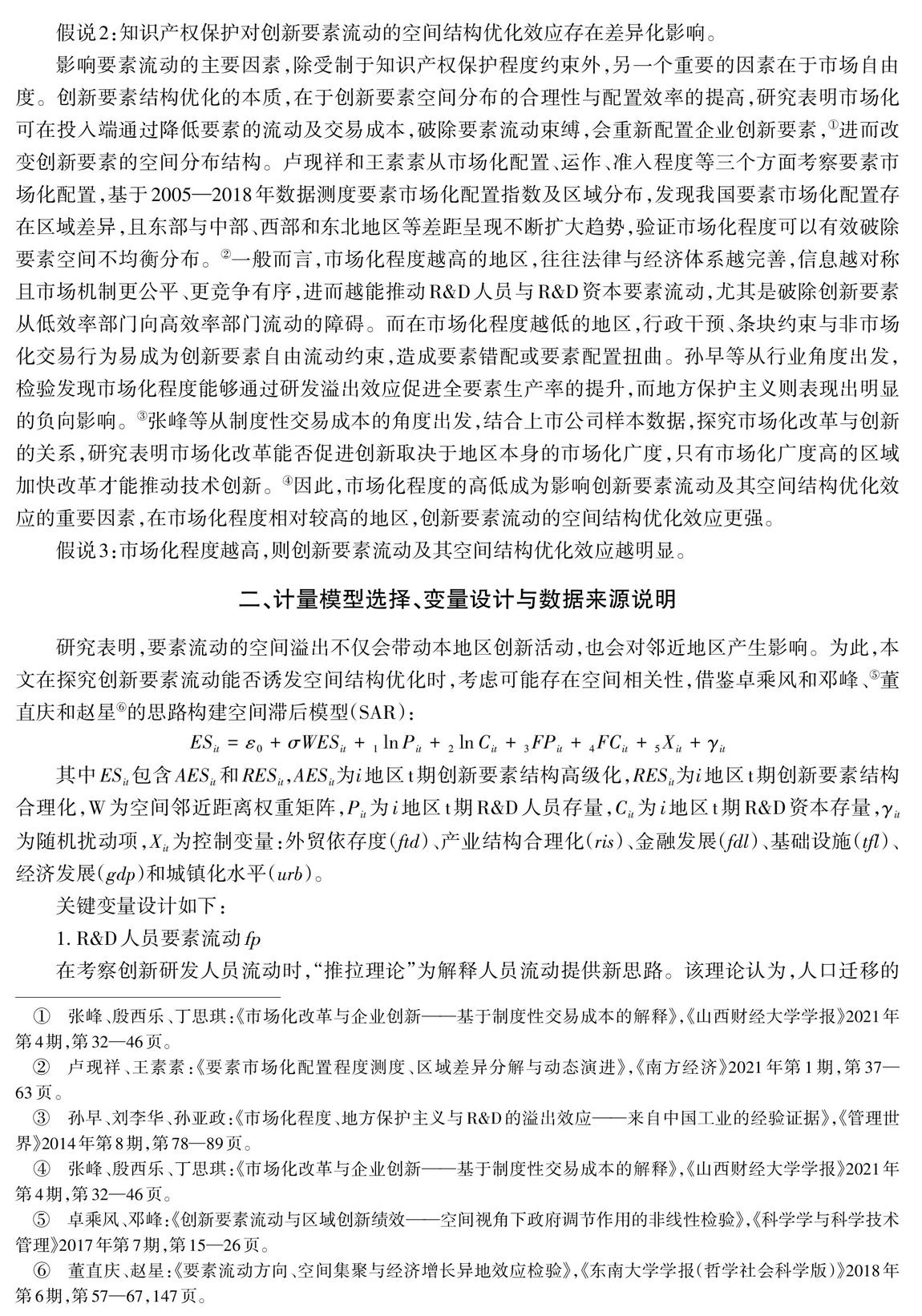

研究表明,要素流動的空間溢出不僅會帶動本地區創新活動,也會對鄰近地區產生影響。為此,本文在探究創新要素流動能否誘發空間結構優化時,考慮可能存在空間相關性,借鑒卓乘風和鄧峰、董直慶和趙星的思路構建空間滯后模型(SAR):

其中ESit包含AESit和RESit,AESit為i地區t期創新要素結構高級化,RESit為i地區t期創新要素結構合理化,W 為空間鄰近距離權重矩陣,Pit為i地區 t期 R&D 人員存量,Cit為i地區 t期 R&D 資本存量,γit為隨機擾動項,Xit為控制變量:外貿依存度(ftd)、產業結構合理化(ris)、金融發展(fdl)、基礎設施(tfl)、經濟發展(gdp)和城鎮化水平(urb)。

關鍵變量設計如下:

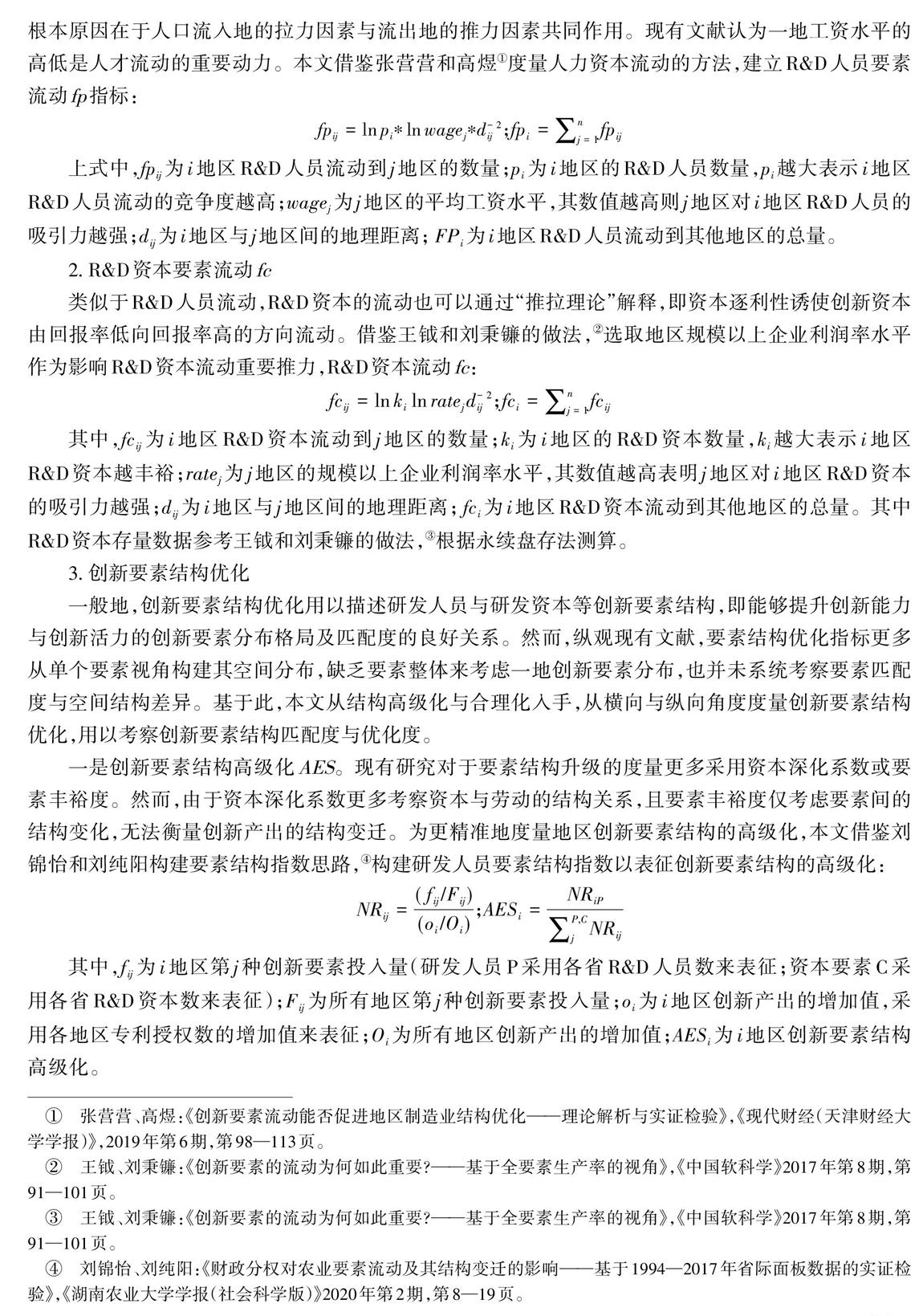

1. R&D人員要素流動fp

在考察創新研發人員流動時,“推拉理論”為解釋人員流動提供新思路。該理論認為,人口遷移的根本原因在于人口流入地的拉力因素與流出地的推力因素共同作用。現有文獻認為一地工資水平的高低是人才流動的重要動力。本文借鑒張營營和高煜度量人力資本流動的方法,建立R&D人員要素流動fp指標:

上式中,fpij為i地區 R&D人員流動到 j地區的數量;pi為i地區的 R&D人員數量,pi越大表示i地區R&D人員流動的競爭度越高;wagej為j地區的平均工資水平,其數值越高則j地區對i地區R&D人員的吸引力越強;dij為i地區與j地區間的地理距離;FPi為i地區R&D人員流動到其他地區的總量。

2. R&D資本要素流動fc

類似于R&D人員流動,R&D資本的流動也可以通過“推拉理論”解釋,即資本逐利性誘使創新資本由回報率低向回報率高的方向流動。借鑒王鉞和劉秉鐮的做法,選取地區規模以上企業利潤率水平作為影響R&D資本流動重要推力,R&D資本流動fc:

其中,fcij為i地區 R&D 資本流動到 j 地區的數量;ki 為i地區的 R&D 資本數量,ki 越大表示i地區R&D 資本越豐裕;ratej為 j地區的規模以上企業利潤率水平,其數值越高表明 j地區對i地區 R&D資本的吸引力越強;dij為i地區與j地區間的地理距離;fci為i地區R&D資本流動到其他地區的總量。其中R&D資本存量數據參考王鉞和劉秉鐮的做法,根據永續盤存法測算。

3. 創新要素結構優化

一般地,創新要素結構優化用以描述研發人員與研發資本等創新要素結構,即能夠提升創新能力與創新活力的創新要素分布格局及匹配度的良好關系。然而,縱觀現有文獻,要素結構優化指標更多從單個要素視角構建其空間分布,缺乏要素整體來考慮一地創新要素分布,也并未系統考察要素匹配度與空間結構差異。基于此,本文從結構高級化與合理化入手,從橫向與縱向角度度量創新要素結構優化,用以考察創新要素結構匹配度與優化度。

一是創新要素結構高級化 AES。現有研究對于要素結構升級的度量更多采用資本深化系數或要素豐裕度。然而,由于資本深化系數更多考察資本與勞動的結構關系,且要素豐裕度僅考慮要素間的結構變化,無法衡量創新產出的結構變遷。為更精準地度量地區創新要素結構的高級化,本文借鑒劉錦怡和劉純陽構建要素結構指數思路,構建研發人員要素結構指數以表征創新要素結構的高級化:

其中,fij為i地區第 j 種創新要素投入量(研發人員 P 采用各省 R&D 人員數來表征;資本要素 C 采用各省 R&D 資本數來表征);Fij為所有地區第 j 種創新要素投入量;oi 為i地區創新產出的增加值,采用各地區專利授權數的增加值來表征;Oi為所有地區創新產出的增加值;AESi為i地區創新要素結構高級化。

二是創新要素結構合理化 RES。創新要素結構合理化用以描述創新活動過程中各創新要素相互配合與相互協調程度,從而形成良好的比例關系與創新績效。本文借鑒蘇屹等思路,構建創新要素配置效率以度量創新要素結構合理化。其中創新要素配置效率借鑒 Kumbhakar的全要素生產率增長率分解思路,進一步借鑒涂圣偉構建超越對數生產函數測算創新要素配置效率。

4. 其他控制變量

外貿依存度(ftd)采用各地區外商直接投資占GDP的比重表征,采用張林思路測度產業結構合理化(ris),金融發展(fdl)采用非國有部門貸款比重表征,基礎設施(tfl)以各地區交通里程數與地區面積比值衡量,經濟發展(gdp)采用各地區 GDP總額度量,城鎮化水平(urb)采用各地區城鎮人口占總人口的比重表征。

本文主要探究研發人員與研發資本的創新要素空間分布及其結構優化效應,鑒于數據可得性,本文依據除港、澳、臺、西藏外30個省、市自治區2004—2018年統計年鑒樣本數據,數據均來自《中國統計年鑒》和《中國科技統計年鑒》以及各省市歷年統計年鑒。

三、實證檢驗結果與評價

1.基準回歸

為了檢驗創新要素流動是否帶來創新要素空間分布結構優化,本節分類檢驗R&D人員和R&D資本流動的結構高級化和合理化效應(結果如下頁表1所示)。

結果顯示:一方面,R&D人員流動對創新要素結構高級化影響系數在1%顯著性水平上為正,表明R&D人員流動有利于創新要素空間結構的高級化,而 R&D資本流動的系數盡管為正但不顯著。可能的原因在于,盡管現階段技術創新產出主要來源于 R&D 人員與 R&D 資本投入,但在高級化層面上R&D人員發揮更為重要的作用;另一方面,R&D人員與R&D資本流動對創新要素結構合理化的影響系數均在1%顯著性水平上為正,表明R&D人員流動及R&D資本流動均有利于創新要素結構合理化。這與預期吻合,創新要素流動有助于抑制甚至減弱或消除要素錯配,通過提升要素配置效率方式促進創新要素的有效整合與協同,實現技術創新效率的提高進而有利于創新要素結構合理化。

控制變量:外貿依存度ftd對創新要素結構高級化有負向作用,而對合理化影響在 1%水平上顯著為正,表明外商投資有利于促進創新要素結構合理化;產業結構合理化ris對創新要素結構高級化有負向作用,而對合理化影響并不顯著;金融發展fdl對高級化影響系數在5%水平上顯著為正,表明金融發展水平推動創新要素結構高級化;基礎設施tfl對創新要素結構合理化的影響在5%水平上顯著為正,表明良好的交通設施有利于提升創新要素的合理配置;經濟發展水平gdp對高級化的影響系數在 5% 水平上顯著為正而對合理化的影響為負;城鎮化水平 urb對創新要素結構高級化影響系數在 1% 顯著為負,對創新要素結構合理化影響為正但不顯著。

2. 知識產權保護

知識產權保護制度旨在推動創新能力與創新活力,相關經驗研究結果顯示,制度的創新效應存在長短差異,實施知識產權保護制度,在短期,技術所有者易通過技術壟斷方式實現技術創新收益,提高技術創新積極性和創新動力。在長期,知識產權制度則會通過技術擴散方式提升相關企業創新能力。因此,一地知識產權保護程度如何將直接影響創新要素流動程度及其空間結構優化效應。為檢驗知識產權保護環境中要素流動的結構優化效應,本節借鑒現有文獻采用交互項進行檢驗,實證結果如表 2所示。其中,模型①與模型②分別為R&D人員流動與R&D資本流動及與知識產權保護交互項對創新要素結構高級化的回歸結果,結果顯示,交互項系數對創新要素結構高級化的影響為負,這表明 R&D人員與 R&D 資本流動對創新要素結構高級化的影響并沒有隨著知識產權保護環境的改善而增加;模型③與模型④分別為R&D人員流動與R&D資本流動及交互項對創新要素結構合理化的回歸結果,結果顯示,R&D資本流動交互項系數為正,這表明隨著知識產權保護制度的提升,R&D資本流動促進了創新要素結構合理化。這可以歸結于知識產權保護將誘使創新要素流入、相互融合與創新匹配度,提升要素配置效率與地區協同創新能力,推動創新要素結構合理化。

3. 市場化程度

伴隨市場化進程加快和深化,政府對經濟活動的干預減弱,經濟市場自由度提升并降低市場分割,誘致創新要素更自由和更高效流動。一般地,市場化程度越低,往往暗示政府對創新要素流動干預越大,越不利于資源有效配置,進而降低企業創新能力。若市場化程度越高,則政府創新要素流動干預程度越低,自由環境和市場競爭將激勵企業增加技術創新。為此,創新要素流動空間結構效應、市場化程度將在其中扮演重要角色。本節借鑒現有文獻采用交互項進行檢驗,檢驗結果如表 3所示。其中,模型①與模型③分別為R&D人員流動及與市場化程度交互項對創新要素結構高級化與合理化的回歸結果,結果顯示,交互項系數均不顯著,這表明 R&D人員流動對創新要素結構高級化與合理化的影響不隨市場化程度的改善而發生明顯改變;模型②與模型④分別為 R&D 資本流動及與市場化程度交互項對創新要素結構高級化與合理化的回歸結果,結果顯示,交互項系數均為正,這表明隨著市場化程度的提升,R&D資本流動促進了創新要素結構高級化與合理化。原因可能是市場化改革誘使R&D資本流動,通過R&D資本集聚和創新要素空間協同,提升要素空間配置效率。

四、基本結論

為了檢驗創新要素流動的空間結構優化效應,本文在文獻研究基礎上,選取省級面板數據,基于引力模型測度R&D人員與R&D資本流動和創新要素結構高級化與合理化,采用空間計量模型檢驗要素流動的空間結構優化效應,在此基礎上進一步考察知識產權保護與市場化進程在其中所發揮的作用。檢驗結果顯示:R&D人員與R&D資本流動能夠誘使創新要素流動的空間結構優化,但卻表現出不同的作用效果,其中R&D人員流動推動創新要素結構的合理化與高級化,而R&D資本流動僅表現出合理化效應。知識產權保護約束與市場化程度對要素結構優化影響顯著,在高知識產權保護程度的地區,力模型測度R&D人員與R&D資本流動和創新要素結構高級化與合理化,采用空間計量模型檢驗要素流動的空間結構優化效應,在此基礎上進一步考察知識產權保護與市場化進程在其中所扮演的作用。檢驗結果顯示:R&D人員與R&D資本流動能夠誘使創新要素流動的空間結構優化,但卻表現出不同的作用效果,其中R&D人員流動推動創新要素結構的合理化與高級化,而R&D資本流動僅表現出合理化效 - 101 -應。知識產權保護約束與市場化程度對要素結構優化影響顯著,在高知識產權保護程度的地區,R&D資本流動對創新要素合理化的正向促進作用更大,而市場化程度較高地區 R&D 資本流動對創新要素高級化與合理化均表現出較大的促進效應。所有這些表明,適度推進知識產權保護與市場化進程有助于創新要素流動的空間結構優化。

基于此,本文提出如下政策建議:(1)破除創新要素流動障礙優化要素分布。諸如對于R&D人員,戶籍制度與區域分割為阻礙其流動的主要障礙,政策制定者應合理規劃城市發展方向與容納力,因地制宜降低落戶門檻,在承載力與吸引力中取得動態均衡;努力構建包含公租房、廉租房與經濟適用房在內的住房保障體系,使得商品房與政策性住房相互搭配,為不同收入、不同類型、不同需求人口提供多重住房選擇。對于R&D資本,應發揮政府部門在金融市場的調節作用,引導資金流向重大、關鍵、前沿研究領域,同時構建安全有效的資金監管體系,誘使資本更多地用于研發與高新技術行業。(2)持續推進市場化與知識產權保護制度改革,為創新要素流動的空間結構優化提供制度保障。檢驗結果表明,一地市場化程度越高,越有利于破除創新要素流動障礙和提高要素流動。在自由市場經濟環境中,企業自由競爭誘使企業傾向于通過研發搶占市場地位與市場份額,有利于提升創新要素的配置效率。與此同時,完善專利保護制度,通過正式和非正式的知識產權保護,為創新成果提供制度和權益保障,進一步推進創新要素流動的空間結構優化。

[責任編輯國勝鐵]

An Examination of the Structural Optimization Effects ofIntellectual Property Protection,Marketabilityand Innovation Factor Flows

TAN Yu-song, WANG Lin-hui

Abstract:Frontier literature focuses on the economic consequences induced by innovation factor flows, butlacks an examination of how innovation factor flows induce their own spatial structural optimization. This articleuses inter-provincial panel data to measure R&D personnel, R&D capital flows and spatial structural optimization, examine the spatial structural optimization effects of innovation factor flows based on spatial econometricmodels, and focus on the effects of intellectual property protection and the degree of marketization. The resultsshow that the flow of innovation factors has the effect of spatial structure optimization, but it presents non-equivalence, i.e. R&D personnel flows have both structural sophistication and rationalisation effects while R&D capital flows only induce rationalisation. Additionally, intellectual property protection and marketisation play verydifferent roles.The protection of intellectual property rights is more conducive to the rationalization of R&D capital flows, while market reforms are conducive to the advancement and rationalization of R&D capital flows.

Key words: R&D personnel flow, R&D capital flow, optimization of spatial structure