超聲引導下腹橫筋膜阻滯在婦科腹腔鏡手術康復中的效果分析

林福森,姚永壯,廖錫強,周家盛,蔣健培

(江門市新會區人民醫院麻醉科 廣東 江門 529100)

近年來隨著醫療技術的進步,腹腔鏡手術因其所具有的創傷小、并發癥少、對器官功能影響小等優勢,逐漸應用于多種婦科疾病的治療中,受到了廣大患者和醫務人員的認可支持[1]。但由于婦科腹腔鏡手術中患者長時間保持頭低臀高位、大量使用全麻藥物以及二氧化碳氣腹刺激等因素的影響,易導致不同程度的術后疼痛[2]。傳統方法中經常使用阿片類藥物,雖然能夠一定程度緩解疼痛,但也會引起惡心、嘔吐、呼吸抑制等不良反應,影響術后康復[3]。近年來超聲引導下腹橫肌筋膜阻滯逐漸應用于各類手術的麻醉中,具有操作簡便、安全性高等優勢,通過將羅哌卡因等局部麻醉藥物注射至腹內斜肌和腹橫肌之間的神經血管平面,進而實現阻滯T6至L1節段的感覺功能的作用[4]。本文將對在婦科腹腔鏡手術中采取超聲引導下腹橫筋膜阻滯的作用進行探討,具體參考下文。

1.資料與方法

1.1 一般資料

隨機選取2020年4月—12月在我院婦科行盆腔腹腔鏡手術的80例患者納入研究。患者本人及其家屬知情并同意參與本次研究,通過隨機數字表法進行分組,其中40例采取常規麻醉方法為對照組,年 齡20~70歲,平 均 年 齡(45.14±2.14)歲,平 均 體 重 指 數(23.71±2.71)kg/m2。另40例 采取超聲引導下腹橫筋膜阻滯為觀察組,年齡18~68歲,平均年齡(44.94±1.78)歲,平均體重指數(24.02±2.52)kg/m2。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組采取常規麻醉方法,麻醉誘導用藥:丙泊酚2 mg/kg、舒芬太尼0.3μg/kg、順苯阿曲庫銨0.2 mg/kg,吸入純氧,輔助通氣3 min后行氣管插管麻醉機械通氣,潮氣量設置為6~8 mL/kg,通氣頻率設置為每分鐘12~14次,維持呼氣末二氧化碳值保持在35~45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。麻醉維持:微量泵持續靜脈泵注瑞芬太尼0.05~0.20μg/(kg·min),丙泊酚3~6 mg/(kg·h),七氟烷1%,間斷靜脈注射苯磺順阿曲庫銨2 mg。術中維持BIS為40~60,血壓波動基礎值±20%,超過此范圍則使用心血管活性藥物或液體治療。手術結束前半小時停止吸入七氟烷,結束前10 min鐘停止泵入異丙酚,靜注舒芬太尼0.1μg/kg,結束前5 min停止泵入瑞芬太尼。術中根據手術情況及BIS值調整丙泊酚及瑞芬太尼用量。

觀察組采取超聲引導下腹橫筋膜阻滯,麻醉方法同對照組,誘導插管后在超聲引導下行腹橫筋膜阻滯術。患者取仰臥坐,充分暴露腹部,定位髂嵴與肋緣連線中點作為穿刺點,利用超聲設備顯示穿刺針行進路線,當穿刺針抵達腹內斜肌與腹橫肌間隙注射器回抽無血后,向其中注射1 mL 0.375%羅哌卡因,觀察超聲檢查結果,確定藥物在筋膜間隙中均勻擴散后,繼續向其中注射19 mL羅哌卡因,對側使用相同方法進行腹橫筋膜阻滯。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組患者術后6、12、24 h的疼痛程度,評估標準參考視覺模擬評分(VAS),總分10分,0分表示無疼痛,1~3分表示輕度疼痛,4~6分表示中度疼痛,7~10分表示重度疼痛。(2)記錄兩組患者各項臨床指標,包括丙泊酚和瑞芬太尼藥物使用劑量、首次肛門排氣時間、下地活動時間以及總住院時間。(3)統計兩組患者不良反應發生情況,主要包括惡心、頭暈、嘔吐、呼吸抑制。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

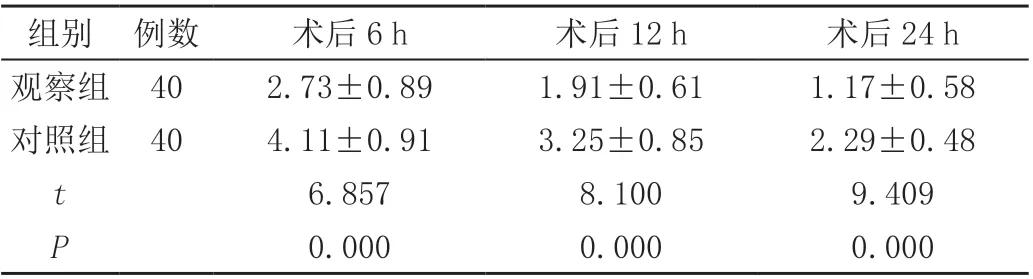

2.1 兩組患者術后各時段疼痛程度比較

術后6、12、24 h,觀察組VAS評分均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者術后各時段疼痛程度比較(± s,分)

表1 兩組患者術后各時段疼痛程度比較(± s,分)

組別 例數 術后6 h 術后12 h 術后24 h觀察組 40 2.73±0.89 1.91±0.61 1.17±0.58對照組 40 4.11±0.91 3.25±0.85 2.29±0.48 t 6.857 8.100 9.409 P 0.000 0.000 0.000

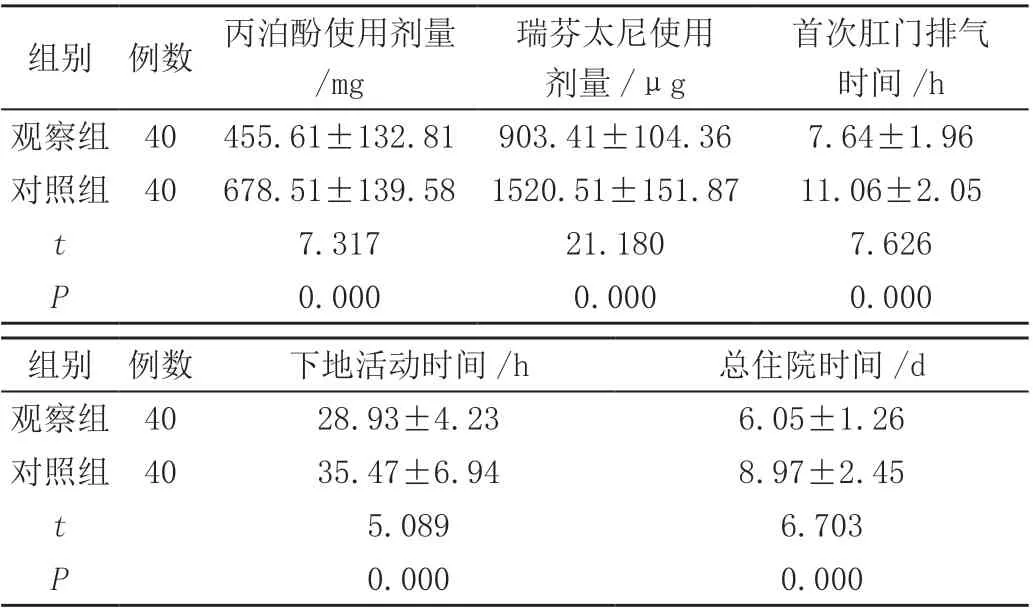

2.2 兩組患者各項臨床指標比較

觀察組丙泊酚和瑞芬太尼藥物使用劑量、首次肛門排氣時間、下地活動時間以及總住院時間均少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者各項臨床指標比較(± s)

表2 兩組患者各項臨床指標比較(± s)

首次肛門排氣時間/h觀察組 40 455.61±132.81 903.41±104.36 7.64±1.96對照組 40 678.51±139.58 1520.51±151.87 11.06±2.05 t 7.317 21.180 7.626 P 0.000 0.000 0.000組別 例數 丙泊酚使用劑量/mg瑞芬太尼使用劑量/μg組別 例數 下地活動時間/h 總住院時間/d觀察組 40 28.93±4.23 6.05±1.26對照組 40 35.47±6.94 8.97±2.45 t 5.089 6.703 P 0.000 0.000

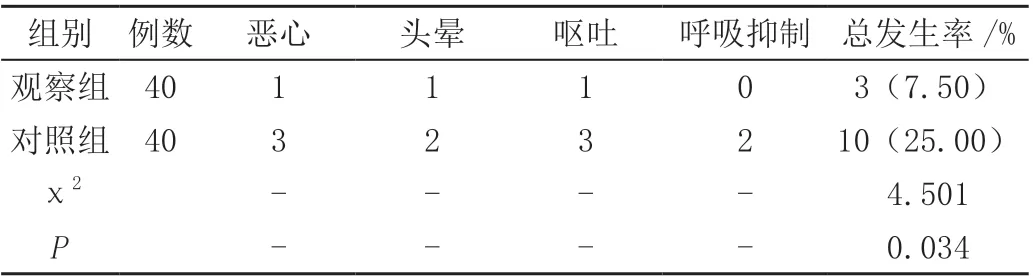

2.3 比較兩組患者不良反應發生情況

觀察組患者術后不良反應總發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者不良反應發生情況比較(例)

3.討論

婦科腹腔鏡手術患者由于腹壁穿刺孔和腹腔鏡穿刺器械的影響易引起術后疼痛,同時因為術中建立氣腹造成的腹腔擴張、術后二氧化碳殘留以及腹腔炎性滲出等因素的作用會導致疼痛進一步加重[5]。因此如何有效緩解婦科腹腔鏡手術患者術后疼痛,加快術后康復,一直是臨床重點關注的問題。近年來,腹橫筋膜阻滯得到臨床廣泛應用,其實質就是將麻醉藥物應用于腹橫肌筋膜上發揮鎮痛作用[6]。機體內下胸部神經和腰神經共同對腹壁肌肉形成支配,腹橫肌前外側腹壁共分為三層機構,分別是腹橫肌、腹內斜肌以及腹外斜肌,筋膜層存在于每層肌肉之間[7]。在腹橫肌筋膜層應用麻醉藥物,可對前腹壁上的肌肉和皮膚組織起到有效的鎮痛效果,從而實現良好的麻醉作用。但臨床實踐發現,腹橫筋膜阻滯麻醉效果一定程度受到穿刺成功率的影響,以往傳統穿刺方式以針刺突破感為標準,具有較大風險,被逐漸淘汰。目前應用的腰Petit角穿刺雖然操作簡便、快捷,但穿刺中易誤穿血管、刺破腹腔,造成一系列并發癥。

本次研究顯示,觀察組術后各時段VAS評分、丙泊酚和瑞芬太尼藥物使用劑量、首次肛門排氣時間、下地活動時間以及總住院時間均低于對照組,同時不良反應總發生率低于對照組(P<0.05),可見在婦科腹腔鏡手術中采取超聲引導下腹橫筋膜阻滯可加快術后康復,安全性較高。在腹橫筋膜阻滯中使用超聲作為輔助工具,能夠清晰觀察腹橫肌組織、血管結構,協助選擇合理的針頭,準確定位穿刺部位,保證穿刺的成功率。動態監測穿刺過程,觀察麻醉藥物擴散情況,提升鎮痛效果。

綜上所述,超聲引導下腹橫筋膜阻滯應用于婦科腹腔鏡手術中,能夠減少麻醉藥物使用劑量,提升鎮痛效果,加快術后康復,具有臨床應用價值。