小學生科學課堂深度學習的五個要點*

王興林

1.趣——趣中生疑,激發學生深度學習的主動性。

深度學習需要學生的主動參與,而提出和解決問題的過程能始終讓學生保持學習的主動性、積極性。因此,教師應從兒童的視角出發,精心選擇學習內容,創設有趣味性的教學情境,從而不斷引發學生產生疑問并自主提出要研究的問題。當學生成為問題的發現者,當他們積極探究屬于自己的、具有挑戰性的問題時,他們會體驗到科學的神奇與魅力,會主動思考那些與自己原有認知不符的問題,這能為他們的深度學習奠定良好的基礎。如在教學教科版《科學》一下《它們去哪里了》時,教師創設了生活化的教學情境:早晨上學時,媽媽為明明準備了一杯紅棗枸杞冰糖水。可是,到學校時,明明發現紅棗、枸杞還在水中,冰糖卻不見了。這是為什么呢?在這一情境中,學生很自然地發現了問題,他們迫切地想知道答案,于是主動地投入到了學習活動中。

2.思——做思結合,提升學生深度學習的有效性。

科學課上,有時會存在一些做和思不和諧的現象:忽視學生的原有經驗,找不準教學的起點,造成教學目標越位或者缺位,使學生思維訓練不到位;教師重視動手操作,造成學生只動手不動腦……這些現象的存在,使得活動表面熱熱鬧鬧,實際上動腦不足,既影響學生的思維培養,又使學生的科學深度學習缺少實效性。

好的科學課,教師會促進學生積極主動地思考。當學生開始思考之時,才是深度學習發生之時。從思考和動手操作的時空關系來看,可以把學生的思考分為做前思、做中思和做后思。做前思,教師可以了解學生的初始想法,以思導做,使學生想清楚再操作,使探究目標更明確,探究方法更完善,探究過程更順暢。做中思,學生邊做邊思,有利于調整探究的進程,也有利于學生在探究中進行觀察、思考,發散思維,深化認知。做后思,在操作完成后,教師要指導學生對探究活動全過程進行反思,對操作中的行為表現、實驗現象、實驗記錄等方面進行整理,以期發現科學規律,形成科學概念。

如在研究“不同形狀的紙抗彎曲能力”時,學生將同樣的A4紙做成不同的形狀,然后在紙上放墊圈,并統計承載墊圈的個數。通過統計,學生發現M形紙梁抗彎曲能力最大,其他形狀的紙梁抗彎曲能力有差異,且差異很大。為什么會出現這樣的差異呢?這觸發了學生的思考,促使學生進行深度學習。

3.說——真實表達,提升學生深度學習的深刻性。

在科學學習中,學生可以用文字、圖畫、數據等多種形式進行表達交流,在這一過程中,學生深入思考,逐漸完善自己的想法,有利于提升學生深度學習的深刻性。

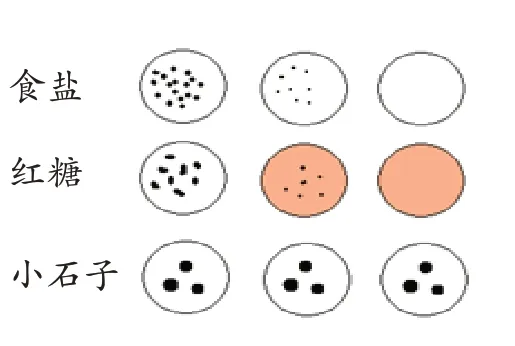

如:教師指導學生交流對溶解現象的看法時,有學生先呈現圖1,然后說:食鹽放入水中,越變越小,數量越變越少,最后看不見了,水的顏色沒有變化;紅糖也是越變越小,最后看不見了,但是水的顏色變成紅色的了;小石子大小和數量都沒有變化,還是沉在水底,水的顏色也沒變。說的過程彰顯著學生思考的過程。教師要深入剖析他們的思維過程,研究他們的真實學習狀態,及時調整教學策略,將學生的深度學習引向深處。

(圖1)

4.研——研討反思,發展學生深度學習的批判性。

操作和研討是學生科學學習的兩個重要方面,這里的研討與一般性的追問不同。研討是學生把自己收集到的證據變成解釋的過程。通過研討,教師要讓學生明白,當產生一個想法時要尋找支撐想法的證據。因此,在研討環節,教師要引導學生圍繞學習主題進行有效交流和論證,促進學生學會用收集到的證據表達自己的想法,不斷提煉解決問題的方法,深刻理解科學概念,促進學生科學思維不斷發展。

如在《它們去哪里了》一課中,學生探究完成后,教師指導學生進行研討:鹽和紅糖真的“消失”了嗎?通過對這個問題的研討,學生發現鹽和紅糖并沒有消失,只是和水融合到一起了,看不見了。雖然溶解概念對低年級學生來說,只是描述性的概念,但學生通過研討、交流,深化了對溶解概念的理解。

5.拓——拓寬思路,培養學生深度學習的靈活性。

拓展活動是小學科學深度學習的重要組成部分,課中的探究活動可為學生的拓展活動提供經驗支撐,拓展活動是課堂探究活動的有益的補充和延伸。拓展活動中的問題應指向核心概念,拓寬學生的思路,要能幫助學生不斷活化所學知識,舉一反三,觸類旁通,逐漸學會用科學的思維發現問題、解決問題。

如教學教科版《科學》一下《誰輕誰重》時,在探究、研討活動結束后,為了讓學生遷移運用所學的比較的方法,筆者為學生設計了這樣的教學情境:教師出示陶瓷碗和金屬碗,這兩個碗形狀相似、大小相同,它們誰輕誰重呢?這一拓展活動指向“體積相同的物體,輕重可能不同”的概念,學生運用課上學到的方法進行探究,發展了深度學習的靈活性。