農技協與新型農業經營主體融合發展探究

朱亞文 陳翔 張梓昱

關鍵詞:農技協;新型農業經營主體;融合發展;對策

中圖分類號:F306.4;F324 文獻標識碼:A 文章編號:1009 — 2234(2021)02 — 0079 — 04

一、引言

農村專業技術協會(以下簡稱農技協)是我國實施家庭聯產承包責任制后,作為連接市場、技術與農戶的重要紐帶應運而生,是農業社會化服務體系的重要組成部分,在技術推廣方面具有顯著優勢。2012年至2018年期間中央一號文件有六年明確提出非政府農技推廣服務要充分發揮農技協在農技推廣中作用。農技協在科技推廣,科學普及,促進農業產業發展,提高農民科學素質,增強政府與農民群眾的聯系,增進黨群關系方面發揮越來越重要的作用。自1979年安徽天長縣成立了中國第一個農民科學種田技術協會以來,至今在全國已經發展成立了10.35萬個農技協。隨著我國農業經營體系的快速發展,農村一、二、三產業融合發展加速,農業綜合生產力穩步提升。農技協也在其組織形式上不斷升級與融合,根據作者2018年對安徽省、四川省、江蘇省的調查發現,農技協的數量在持續減少,但是縣、鄉農技協聯合會呈快速增長。如四川作為我國農技協的重要發源地,農技協數量由20世紀九十年代最高峰的16000多家,減少到2017年的7599個,農技協聯合會由112個增長到1518個。

農業組織融合能夠促進產業的融合發展。農業組織融合合能共享核心技術,結成利益共同體,形成分工協作、優勢互補、互惠互利的聯合體,能夠有效實現產業鏈與價值鏈的潛在收益(王志剛,2019)。張曉軍(2011)在比較了農技協與合作社的基礎上提出多種形式、多元模式的農民組織化形式的共同存在、發展是一個必然的階段,農技協與合作社都有著廣闊的發展空間,多種類型的農民專業合作組織將共同發展。石曉華等(2012)提出農技協和合作社作為兩種不同的合作組織,兩者的聯系與合作必須遵循自愿原則,才能夠為促進農業發展起到積極作用。宋啟超(2015)則提出強化農技協與農村各類專業合作社的融合,促進農技協向實體型發展,才是提升農技協發展水平的創新之舉。農技協與新型農業經營主體的融合發展已呈現明顯的發展趨勢。對安徽118個農技協的調查發現,農技協與合作社、龍頭企業和家庭農場等新型農業經營主體融合發展占調查樣本的63%。但是,已有文獻對其融合的特征相關研究較少。本文將以調研中總結的安徽省農技協“協會+龍頭企業+會員”、“協會+合作社+農戶”、“協會+龍頭企業+合作社+會員”等創新發展模式為例,歸納特征,深入探究農技協與新型農業經營主體的融合發展,有助于探索建立新型社會化服務體系,推進農技協的轉型升級,充分發揮農技協在農村科學技術傳播過程中的作用。

二、農技協與新型農業經營主體融合發展模式

為適應農業現代化、農村信息化和城鎮化發展,新型農業主體的快速發展,農技協與合作社、龍頭企業等農業合作組織融合發展,形成了各具特色的組織形式。對安徽省的調查發現,農技協與合作社、龍頭企業等新型農業經營主體結合發展成為主要的發展模式占比達70%,有63%建有龍頭企業和家庭農場。在發展中不少農技協已由原來單純的技術、信息交流轉向經濟實體,“協會+實體+會員”形式占比達77%,已逐漸取代“協會+會員”形式。其中“協會+龍頭企業+會員”、“協會+合作社+農戶”、“協會+龍頭企業+合作社+會員”是最主要融合模式。

(一)“協會+龍頭企業+會員”模式

該模式的形成有兩種方式,第一種方式是協會成立之后,在發展過程中,一般由協會帶頭人,或由一些理事、大戶等核心會員成立了利益聯系緊密,有利于經營的企業。第二種方式是企業在發展中,為了促進形成更多的利益共同體或者建立更有利于技術推廣,企業的發展,企業經營者領頭建立協會。這種模式的協會為與企業簽訂契約的農戶提供種子、化肥、生產管理等技術方面的指導和培訓,企業為協會提供必要的資金支持。

安徽省徽州區徽雕專業協會是以黃山徽州竹藝軒雕刻有限公司為基礎成立的專業技術協會。竹藝軒雕刻有限公司是非物質文化遺產生產性保護基地,擁有竹木雕的專業技術團隊,產品實現規模化、品牌化生產,徽雕協會有著龍頭企業的主導帶動,可以有效通過協會交流推廣竹木雕雕刻技術,并帶動會員進行徽州竹木雕產業化生產增加收入。協會作坊會員產品可以自行銷售,也可以通過公司進行銷售。協會本身缺乏資金的扶持,所有資金都由企業承擔。

(二)“協會+合作社+農戶”模式

該模式是協會發展過程中的常見模式之一。其形成主要有兩種方式,其一是協會擁有一定技術資源,在運行的過程中,由于經營的需要,或協會帶頭人與一些利益緊密的會員在協會的基礎上再成立合作社。其二是協會與一些合作社聯合形成新的協會。此種協會側重于產業整合上的功能,同時也成為合作社、專業大戶與政府之間的橋梁。

安徽金寨縣蔬菜產業協會該協會于2015年成立,會長為政府通過招商引進的返鄉技術人才,是全國科普惠農興村帶頭人。協會結構健全,現有會員150人,全部來自本地鄉鎮,協會有產品品牌:董崗五蔬。協會有1個合作社、3家家庭農場,合作社流轉土地500畝。協會對會員提供包括蔬菜種植全程化技術的指導、銷售信息的共享以及金融擔保的技術服務,不受時間和次數的限制,且現場交流指導,具有可操作性和針對性;其次,入會沒有門檻,對小農戶的帶動能力較強。

(三)“協會+龍頭企業+合作社+會員”模式

該模式形成主要有兩種,第一種在協會發展過程中,協會帶頭人或理事以上的核心會員建立企業或合作社。另一種方式是協會與全產業鏈的企業和合作社進行合作,成立行業聯會或新的協會形成相互促進的利益共同體。隨著規模增大,合作社或企業一般成為團體會員。協會、合作社、企業等能夠在全產業鏈開展合作,團體會員在產業鏈的不同階段發揮優勢,普通會員為協會提供合格產品。團體會員能夠從經費上能夠支撐協會的發展。若協會運行較好,會對一定區域內行業產生影響。但是,隨著規模擴大,組織結構多樣,協會需要進一步完善組織結構和運行機制,提高管理能力。

安徽廬江縣食用菌協會成立于2005年4月,是在縣民政局依法批準登記注冊的農村專業技術協會。先后被評為合肥市農技協“先進集體”,合肥市“科普惠農先進單位”,“安徽省示范農村專業技術協會”,安徽省食用菌技術行業“先進單位”榮譽稱號。廬江食用菌協會下轄有6個農民專業合作社和2個食用菌公司,2個扶貧產業園和1個食用真菌研究所。廬江縣食用菌協會食用菌產業扶貧科普示范基地由廬江縣惠農食用菌科技有限公司經營。公司采取“公司+基地+貧困戶”的運行機制,由公司統一購置原料,統一研發培育菌種,統一制作生產菌棒,統一品牌銷售,統一貧困戶管理分紅的“五統一”模式。帶動周圍貧困戶500余戶,現已吸納430戶有意愿的貧困戶參與入股分紅,建成后可滿足30戶以上貧困勞動力就近就業需求。

三、農技協與新型農業經營主體融合發展的特征

農技協發展向綜合技術服務型和技術與經營結合,服務功能不斷擴大,合作領域也在逐步擴展。隨著農村新型生產經營主體的大量涌現,農業產業結構升級速度加快,一二三產業融合的趨勢越來越強(熊磊,2020),農技協發展的環境已發生了根本變化,且農民專業合作社發展很快,協會與合作社、龍頭企業融合發展的趨勢越來越強。對以上模式進行歸納總結,發現農技協與新型農業經營主體的融合發展具有以下特征。

(一)降低生產成本,實現合作雙贏

調查中的農民合作社、龍頭企業等新型農業經營主體大多擁有統一品牌、統一質量標準、統一定價、批量供應、規模經營的優勢,不僅能夠保障原料的質量,還能夠降低生產的原料成本,有利于提高農業生產產業化,提升農產品的經濟效益(孫紅霞等,2019)。以四川眉山市東坡區云閣鵪鶉養殖專業技術協會為例,該協會創立了“公司+協會(合作社)+專委會+農戶+銀行+保險”的六方合作模式,積極實行“七統一”即統一孵化、統一種苗、統一防疫、統一飼料、統一服務、統一回收、統一保險。成立技術研究中心和禽病分析化驗工作室,逐步形成了以種蛋孵化程序化、飼料配方科學化、飼養管理標準化、糞污處理無害化為核心的鵪鶉健康養殖關鍵技術等一套規范的蛋用鵪鶉養殖技術。協會通過飼養試驗、屠宰試驗,采用蛋品質評定法、化學成分分析法等,逐步形成了團體標準。該標準細化規定了蛋用型鵪鶉的場舍環境要求,對引種、飼料、育雛育成期飼養管理、產蛋期飼養管理、衛生管理、檔案管理等各環節有效控制。積極向廣大鵪鶉養殖戶推廣,顯著提高了鵪鶉產蛋量,具有較高的料蛋比,有強大的市場競爭力,極大提高了養殖戶的收益和企業經濟收入。

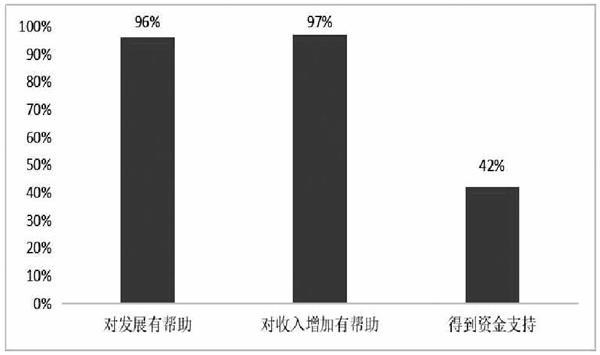

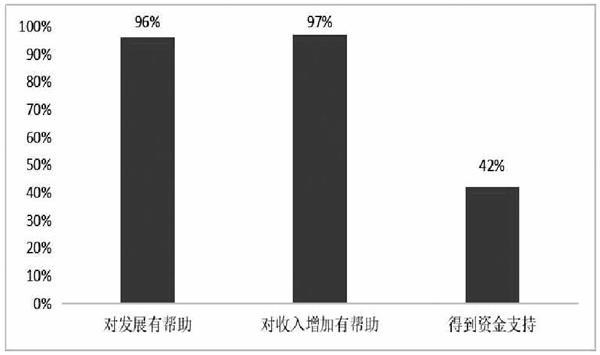

其次,新型農業經營主體的生產、銷售等環節,需要大量的勞動力資源,經營主體通過提供可觀的就業崗位和農民建立長期而穩定的合作關系。這不僅有利于大幅度降低生產成本,還能將農業勞動力從土地上解放出來。對安徽省118個農技協的調查中發現,絕大部分認為協會對會員發展有所幫助,比例高達96%。97%的會員認為加入協會對會員的收入增加有幫助,其中42%的會員得到了協會的資金支持(見圖3-1)。

圖3-1:農技協對會員服務情況。數據來源:課題調研數據

經營主體為協會、農民提供品牌效應、質量保證等優勢,促進農民增收;農民為其帶來大量勞動力、土地,大大提高生產效率,占領農村市場,從而實現“雙贏”。

(二)整合農業產業鏈,提升農業價值

新型農業經營主體擁有雄厚的資金、先進的技術、現代化的經營管理理念和規范的制度環境等現代農業生產要素,在農產品物資供應等產前環節、農產品加工、營銷與流通和品牌創建等產后環節具備比較優勢(周腰華等,2019;張照新,2013)。

協會、合作社、企業等能夠在全產業鏈開展合作,協會、農戶在不同階段發揮優勢,有效整合農業產業鏈,使得產供銷一體化(張連剛等,2016;湯吉軍2019)。四川省資陽市安岳縣檸檬是世界檸檬五大產區之一。安岳縣檸檬種植技術服務協會,以檸檬專委會平臺為紐帶,由檸檬生產合作社、營銷公司、服務公司等11家企業培育檸檬產業供銷全產業鏈龍頭企業--“四川省檸佳怡果業有限公司”,股東總種植面積達2萬畝以上,庫房面積達5萬㎡。專委會會員檸檬種植面積達15萬畝以上,技術服務面積超過30萬畝,占安岳縣種植面積的60%。檸檬產量占全國產量的80%,檸檬專委會立足安岳,服務全省,輻射全國。農技協與新型農業經營主體的融合發展促進了農業生產專業化、標準化、組織化,保障自身可持續發展的同時還實現了農民增收、企業增效的經濟效應。

(三)建立利益聯結,提供廣泛服務

農技協能夠為農民提供一定的技術支持,而農民則能為經營業帶來一定收益,經營主體對協會的資金、技術培訓方面有支撐作用,從而形成相互促進的利益共同體(徐曉鵬,2020)。新型農業經營主體具有一定規模和影響、輻射帶動作用,能夠吸引農戶的合作(牛若峰,2002)。調查顯示,基層農技協利用自身科技服務為主要特色的優勢,開展技術培訓和技術咨詢服務,為會員提供“面對面,手把手”的技術指導。

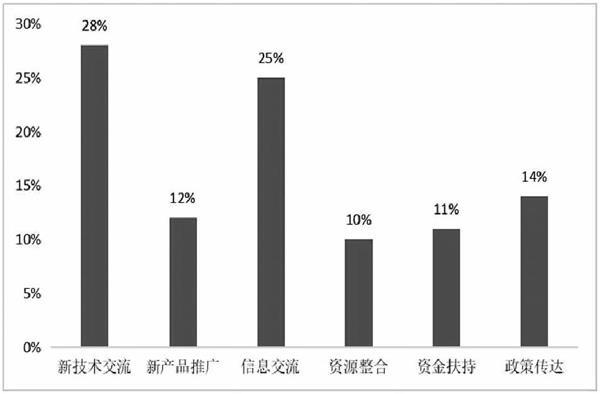

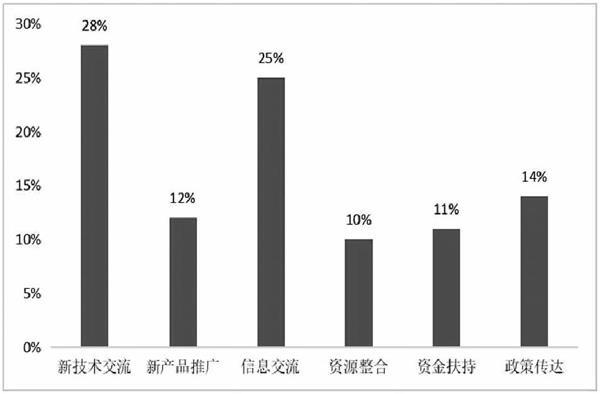

農技協與新型農業經營主體的融合能夠加強協會的經濟功能,提高會員的收益,共同推進產業發展(呂飛杰等,2015)。而農技協主要的功能是在企業與農戶間發揮協調作用,利用自身優勢,定期給農民開展科學普及、科技交流等工作,營造科技興農的濃厚氛圍,農戶則負責提供高質量,高保障的原料和初加工農產品。安徽省118個農技協的調查數據顯示,在農技協大力開展與高校、政府、企業合和金融機構的合作中,認為得到新技術交流服務的會員占比為28%,得到新產品推廣服務的占12%,得到信息交流服務的占25%,實現資源整合協調的占10%,得到資金扶持的占11%,得到政策傳達的占14%(見圖3-2)。

圖3-2:農技協服務方式分布圖。數據來源:課題調研數據

(四)發展路徑靈活,包容性強

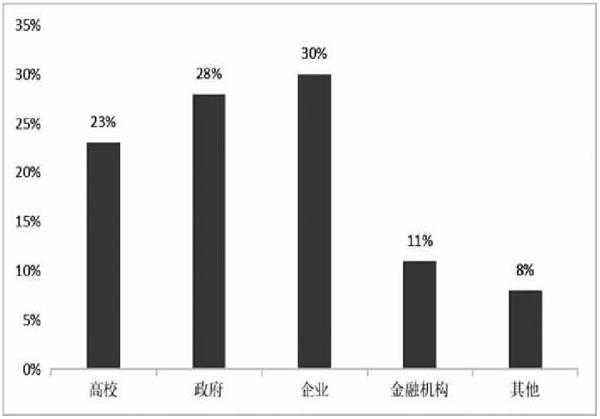

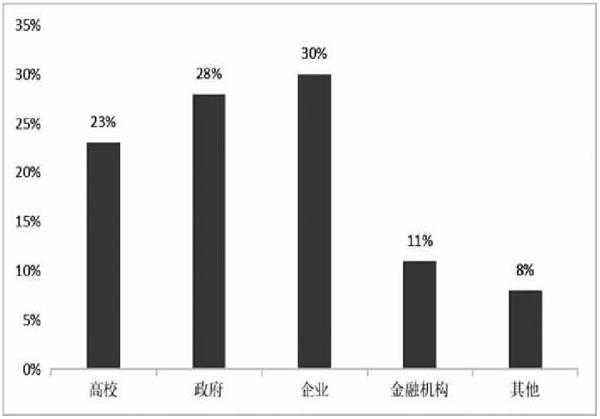

農技協發展過程中由于包容性強,形成獨立發展、與合作社、企業結合發展和借助外力發展等多種發展模式。調查顯示,農技協積極與高校、政府、企業、金融機構等開展合作。安徽省的調查數據中,農技協與高校合作較多的占23%,與政府合作較多的占28%,與企業合作較多的占30%,與金融機構合作較多的占11%,其余則為8%(見圖3-3)。

圖3-3:農技協合作部門。數據來源:課題調研數據

新型農業經營主體也在不斷嘗試和探索與農戶的利益聯結的新模式,從以前的訂單合同、專業合作,到現在股份合作、多種聯結方式并存的混合型等新型模式蓬勃興起(王樂君等,2019),激發新型農業經營主體和農戶的合作潛力,農技協與新型農業經營主體的融合程度逐步加深,融合質量穩步提升。農戶在降低生產風險的同時能夠真真正正的獲得“跨界紅利”。

四、促進農技協與新型農業經營主體融合發展的策略

農技協與合作社,龍頭企業的融合發展能夠有效拓展農技協的服務領域,在培育和發展新型農業經營主體的同時,對推進新型農業社會化服務體系建設(文華成等,2013),促進農業轉型升級、農業產業化發展,推動現代農業的持續發展和實施鄉村振興戰略具有重要的意義。

(一)創新機制,推動融合發展

相關部門共同出臺促進農技協與其他農業經營主體協同發展,促進鄉村振興的政策,并且建立科協與農委等部門建立定期商談的機制,從而在制度設計和部門聯動的情況下為農技協與新型農業經營主體的融合發展營造良好的政策環境。逐步建立省、市、縣科協、農技協建立三級聯動機制,嚴格年終考核評估,做到科協系統“統一行動”。指導基層依托本地特色重點打造高質量農技協,推廣農業新技術新品種,組織開展實用技術培訓。建立科協、農技協、學會與金融機構等多方信息交流常態機制,推動信息資源、資金資源、政策資源的互通互享,充分發揮資源的整體效應和聚合效應。促進科技、人才、項目、資金等要素向農業產業集聚,拓寬農民增收渠道,實現企業發展和農民增收“雙贏”。

(二)培育項目,打造特色產業

針對具有地方特色的主導產業集中力量打造一批重點農技協和農村科普示范基地,用于新品種新技術的試驗示范、推廣普及。選擇產業鏈條長,競爭優勢明顯,基礎好,帶動能力強的農技協或農技協聯合會進行立項支持,打造在地方有較大影響,能帶動行業發展的農技協或成為專業技術委員會依托的農技協進行重大支持,并定期進行評估。

培育特色農產品品牌,引領農業產業結構調整,提高市場競爭力,深度挖掘農產品附加值,增加農民收入。并在國家級貧困縣大力扶持培育特色項目,加快轉型升級發展和助力貧困地區產業發展。實施“互聯網+”農技協計劃,提高農技協的信息化水平。建立農技協信息和產品交易平臺,推廣新產品、新品種、新技術,逐步建成一個區域性、有影響力的信息共享、產品銷售、技術推廣等為一體的綜合服務平臺。

(三)資金支持,促進融合發展

加強與金融機構的協商溝通,積極探索建立“銀會合作”對接平臺,由各級科協組織篩選推薦優秀農技協,銀行創新產品和服務與之對接,形成資金和技術整合運用、優勢互補的“銀會合作”模式,實現科協信息、農技協資源和銀行服務網絡資源、資金資源的深度融合。稅務部門要在政策許可的范圍內,對農技協及其創辦的實體采取低稅率政策,免征所得稅,或者采取先征后返的辦法,支持其發展。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕王志剛,于濱銅.農業產業化聯合體概念內涵、組織邊界與增效機制:安徽案例舉證〔J〕.中國農村經濟,2019,(02):60-80.

〔2〕張曉軍.加強農民專合組織研究,推進農技協的建設與發展〔J〕.學會,2011,(01):3-7.

〔3〕石曉華,趙常春.農技協與農民專業合作社對接模式探討〔J〕.農村農業農民(B版),2012,(06):43-44.

〔4〕宋啟超.經濟新常態下農技協發展模式創新研究〔J〕.河套學院學報,2015,(02):16-18.

〔5〕熊磊.新型農業經營主體與小農戶協同發展:現實價值與模式創新〔J〕.當代經濟管理,2020,(09):32-38.

〔6〕孫紅霞,萬伏牛,趙予新.涉農類企業科協與農民合作社深度合作的對策研究〔J〕.中國科技論壇,2019,(03):160-166.

〔7〕周腰華,成麗娜.新型農業經營主體組織模式與經營模式分析〔J〕.學術交流,2019,(07):105-113.

〔8〕張照新,趙海.新型農業經營主體的困境擺脫及其體制機制創新〔J〕.改革,2013,(02):78-87.

〔9〕張連剛,支玲,謝彥明,張靜.農民合作社發展頂層設計:政策演變與前瞻〔J〕.中國農村觀察,2016,(05):10-21.

〔10〕湯吉軍,戚振宇,李新光.農業產業化組織模式的動態演化分析〔J〕.農村經濟,2019,(01):52-59.

〔11〕徐曉鵬.小農戶與新型農業經營主體的耦合——基于中國六省六村的實證研究〔J〕.南京農業大學學報社會科學版,2020,(20):62-68.

〔12〕牛若峰.中國農業產業化經營的發展特點與方向〔J〕.中國農村經濟,2002(05):4-8.

〔13〕呂飛杰,公坤后,王誠等.新型農業社會化服務體系及模式研究——兼論農技協建設與創新發展〔J〕.科協論壇,2015,(07):6-15.

〔14〕王樂君,寇廣增,王斯烈.構建新型農業經營主體與小農戶利益聯結機制〔J〕.中國農業大學學報社會科學版,2019,(02):89-97.

〔15〕文華成,楊新元.新型農業經營體系構建:框架、機制與路徑〔J〕.農村經濟,2013,(10):28-32.

〔責任編輯:孫玉婷〕