傳說時代的“羲和之國”與東方之城

——連云港藤花落龍山文化城址的考古學觀察

◎仲元吉

(連云港市社會科學院,江蘇連云港 220006)

距今4600-4000年的龍山時代是傳說中的堯舜時期,也是中華文明“多元一體”格局的初步形成階段。這一時期,以連云港藤花落遺址為代表的東方濱海古文化,正是創生羲和神話、十日神話、旸谷神話的輝煌時代。藤花落遺址以及將軍崖巖畫等美輪美奐、雋永質樸的東方天書,印證了《尚書》最早記載的“東方旸谷”、《山海經》反復提到的湯谷扶桑和古老十日神話的策源地“羲和之國”的存在,也表明這座東方之城是羲和文化的搖籃,其歷史積淀深厚,文脈源遠流長,在全國乃至世界范圍內的海濱城市中,可謂首屈一指、獨領風騷。站在這一歷史方位看,藤花落龍山文化古城堪稱“東方第一城”,是中華文明源遠流長的歷史見證,謂其歷史文化價值震古爍今,絕非過譽之辭。

一、旸谷:太陽升起的地方

天有四時,地有四方。在中國傳統文化中,古人曾經以四季配四方,構建出一個獨具中國特色的時空觀念體系。在這一觀念體系中,東方與春天相配,蘊含著一個春暖花開、萬物復蘇的文化意象。倘若追本溯源,就會發現這種觀念的策源,與上古天文學發展密切相關,而連云港——古老傳說中的東方旸谷所在地,正是傳說時代羲和“歷象日月星辰”的人文圣地。

在傳世文獻典籍中,旸谷或寫作湯谷、崵谷等,古時認為是東方日出的地方。傳說帝堯時代,羲和四子分駐東、南、西、北四方,各司春、夏、秋、冬四時,并把天文歷法知識傳授給人們用以安排農耕活動。其中,羲和四子中的羲仲,就住在東方旸谷,從事天文觀測。《尚書·堯典》記載:

乃命羲和,欽若昊天,歷象日月星辰,敬授人時。分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。寅賓出日,平秩東作。日中,星鳥,以殷仲春……帝曰:咨!汝羲暨和。稘三百有六旬有六日,以閏月定四時成歲。允厘百工,庶績咸熙。

在中國文化語境中,旸谷不只是一個自然地理概念,更是一處聲名煊赫的人文圣地。由于年代久遠,東方旸谷逐漸淡出人們的視野,最終定格在古老的神話傳說之中。據《山海經》記載:

東海之外大壑,少昊之國。少昊孺帝顓頊于此,棄其琴瑟。有甘山者,甘水出焉,生甘淵。(《大荒東經》)

大荒之中,有山名曰孽搖頵羝。上有扶木,柱三百里,其葉如芥。有谷曰溫源谷。湯谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆載于烏。(《大荒東經》)

東南海之外,甘水之間,有羲和之國。有女子名曰羲和,方浴日于甘淵。羲和者,帝俊之妻,是生十日。(《大荒南經》)

下有湯谷。湯谷上有扶桑,十日所浴,在黑齒北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。(《海外東經》)

從《山海經》相關記載看,旸谷(湯谷)、扶桑(扶木)以及十日神話,三者之間總是彼此關聯、如影隨形。另據袁珂先生校正,《大荒南經》“羲和之國”當在《大荒東經》之列。假如此說成立,那么羲和、十日、扶桑、旸谷等敘事元素,就共同構成了一幅遙遠的神話圖景。這幅神話圖景,從人物角度可稱為“羲和神話”,從事件角度可稱為“十日神話”,從地理角度可稱為“旸谷神話”,顯然與《堯典》中羲和“歷象日月星辰”屬于同一個歷史記憶。

羲和在《山海經》中是太陽女神的化身,而在《堯典》中則是“觀象授時”的四位天文官。前者是歷史人物的神話化,后者則是傳說人物的歷史化,兩者都有真實的歷史素地。正如有的學者所言:“古人所用地名、氏族名、個人名,常常不分。”“所以治此時代歷史的人必須注意土地名、氏族名、個人名的常相合一,然后爬梳糾紛的史實才能比較容易。”[1]因此,不論是羲和女神,還是羲和四子,他們身后總有一個氏族(族群)存在。

在浩如煙海的古代典籍中,要爬梳出一個氏族的前世今生,雖然不是一件易事,但也并非無跡可尋。據《史記·歷書》和《左傳·昭公二十九年》的記載,帝堯時的天文官羲和是“重黎之后”,而重、黎二氏又是帝顓頊的天文官。其中,“重”為少昊氏的四叔之一,與少昊氏的關系相當于氏族社會中的“胞族”。由此可見,不論是重黎,抑或是羲和,他們都可以說是古代世守其職的天文世家,其所在氏族來自于東方,與少昊氏有十分密切的親緣關系。

但他們的祖居之地——羲和之國(旸谷)究竟在哪里,卻是一個千古之謎,古今有海州(連云港)說、登州說、遼西說、朝鮮說等不同觀點。從地理方位分析,遼西說、朝鮮說既不在中原王朝的東方,也不在少昊氏的勢力范圍之內,完全可以排除在外。正如清代段玉裁在《說文解字注》所說:“羲和測日不必遠至海外也。”而持論登州說的學者,主要根據《禹貢》的相關記載,認為嵎夷既然在青州之地,旸谷只能處在山東半島的范圍之內。然而,司馬遷《史記》記載羲仲“居郁夷,曰旸谷。”段玉裁也認為“堯典之堣夷非《禹貢》青州之嵎夷”。由此可見,旸谷登州說或山東半島說,還缺少堅實依據。

清代學者王曇認為嵎夷、旸谷在海州。海州名士許喬林編《海州文獻錄》曾記載王曇的說法:“吾嘗航海,自碣石、登、萊,窮沙門數十島,登成山、芝罘,憩息瑯琊,遵海而南,求所謂嵎夷旸谷者,不可得。案遷史《始皇本紀》謂‘立石朐界,為秦東門’云。朐界者,今海州鎮山古朐縣也。秦統天下,以朐山為東門,則有虞氏幅員最廣,宜以此山為有虞東界。而云臺山在海中,周二百里,為嵎夷無疑。東磊面東為谷,四時旭日所照,奇峰怪壑,異草仙花,必羲和所居之旸谷也。”[2]其說甚是,堪為定論。

嵎夷旸谷是上古時代天文歷法的策源地,其歷史地望在海州(連云港),這一觀點已為現代考古發現的藤花落龍山文化城址所證實。

二、巖畫:東方之城的天文密碼

連云港地區的上古巖畫遺存分布廣泛,數量眾多、圖式豐富,其中以二澗遺址附近的將軍崖人面像巖畫最為著名。二澗遺址所在地及其南部的劉志洲山一帶發現的上古巖畫,與藤花落遺址周邊發現的巖畫屬于同一類型。它們與一般的具象巖畫以原始狩獵、人物舞蹈等為主要內容不同,此類巖畫則以凹穴、網格等抽象構圖為主,加之溝槽、線條等一些輔助性符號,通過不同組合方式,構成了一幅幅意涵古奧、風格獨特的巖畫圖式。

如果把連云港地區的上古巖畫,看作是一本文字之前、石頭之上的“東方天書”,那么將軍崖人面像巖畫不過是其中的一頁“插圖”而已。研究表明,這本厚重的“東方天書”蘊含著豐富的天文歷法內涵,具有超越時空的持久影響力,堪稱是中華民族的代表性符號和東方文明的標志性象征。在此,以東磊太陽石巖畫為例,略探羲和“歷象日月星辰”的奧秘所在。

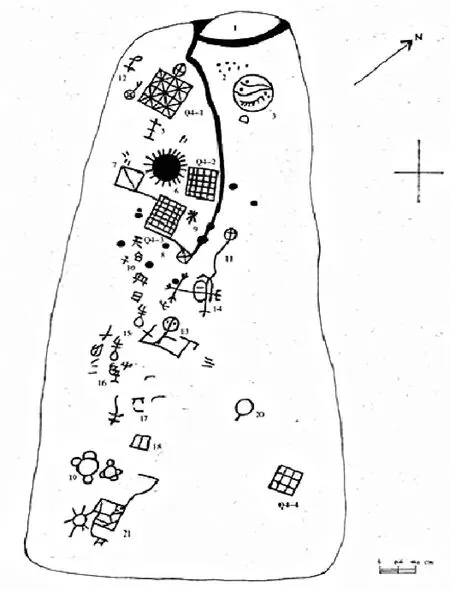

東磊太陽石巖畫發現于云臺山南麓,位于東磊、漁灣兩個風景區之間的一個山嶺之上,與藤花落遺址相距約5公里。巖畫由兩部分組成。第一組巖畫(圖一)[3]創制在一塊長約7.5米、寬3米左右的巖石上,正面主體由1個太陽寫實圖像、4個網格圖案和9個凹穴符號組成。其中,太陽寫實圖像磨制有21個光芒線,圖案部分所在的巖面為灰白色,迥異于巖石的其他部分。當地民間稱之為“太陽石”,可謂形象直白、通俗易懂,而“巖畫”則是當代學者賦予它的新名號。

圖一 太陽石巖畫第一組

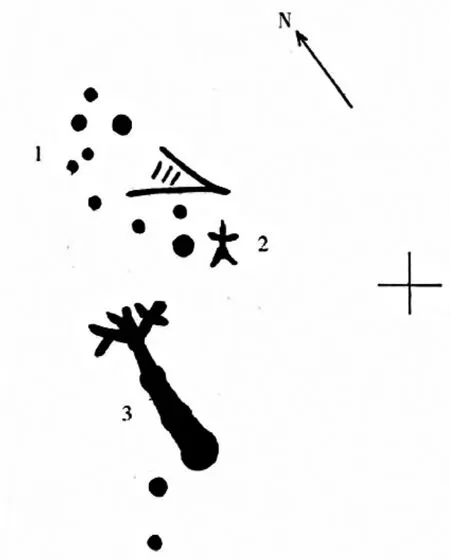

圖二 太陽石巖畫第二組

太陽石巖畫第一組中的網格圖案,最上方的網格圖案可稱之為“紀月符號”。該圖案由兩部分組合而成:上方為一個圓形(或菱形)加“十”字圖案,其交點數值為5;下方為4個米字格圖案,其交點數值為25。考慮到兩者之間有1個交點重復,可以認為該圖案所表達的交點總數值當為29或30,正是傳統歷法中“陰歷”的一個月天數;其中5交點圖案部分,表示每個月的“日月交會”時間約4—5日。由此不難看出,“紀月符號”表示的天文歷數內涵,與一個朔望月周期的實際長度為29.5306日暗合,也與《周髀算經》“日月相逐于二十九日三十日間,而日行天二十九度余”的文獻記載密合。

在太陽寫實圖像的右側,有一個6×6網格圖案,其交點數值為36,正是“十日太陽歷”的一個周期之數,可視為“紀日符號”。而在太陽寫實圖像的下方,則是“紀日符號”的一個變體。該圖案由兩部分組合而成,其一為6×7網格圖案,交點數值為42;其二為一個菱形圖案,交點數值為5。據《周髀算經》記載,上古時代的中華先民已基本掌握了日月運行的周期規律,對一個太陽回歸年周期已有精準把握,即認識到“三百六十五日者三,三百六十六日者一,故知一歲三百六十五日四分日之一”。由此可知,該圖案應當表示十日太陽歷的最后一個月以及歲尾還余5天或6天“過年日”(36+5或36+6)。

在太陽石巖畫的右下方,有一個4×4網格圖案,其交點數值為16,可稱之為“閏余符號”。現代天文學表明,一個太陽回歸年的實際長度為365.25日,4個太陽回歸年的總天數為1461(4×365.25=3×365+366)日;太陰歷以月亮環繞地球公轉的周期數為天文依據,確定陰歷一年為354日(即12×29.5日),每年12月,大月30日、小月29日,太陰歷4年的總天數為1416(4×354)日。根據古代四年周期的置閏規律,古人要在“三百六十六日者一”那一年,設置閏月以解決“陰陽合歷”問題。假如設置的一個閏月天數為陰歷小月29日,則可知閏余天數恰為16(4×365.25-4×354-29)日。

綜上可見,太陽石巖畫的歷法內涵,確證了《尚書·堯典》的相關記載,即“稘三百有六旬有六日,以閏月定四時成歲”的置閏法則,早在堯舜禹時代既已確立,而它的創制者無疑是當時的天文官,也就是太陽石巖畫的創制者、藤花落遺址所屬的羲和族群。

值得玩味的是,太陽石是一塊天然的“仰翹石”,其前端凌空而起,其下有石,石上有畫,為太陽石巖畫第二組(圖二)[4]。該巖畫主體為1株“扶桑圖”和10余個凹穴,“扶桑圖”主干部分自下而上磨制由3個碩大的凹穴符號,整個畫面疑似一幅“日上扶桑”的模擬圖,充滿一種氣氛氤氳、古拙蒼遠的文化意蘊。

在東方天書的符號系統中,巖畫圖式反映出當時的巫覡文化中仍然有原始思維的深刻烙印,太陽石巖畫扶桑圖正是在古代神圣祭祀儀式中為“寅賓出日”的特定目的而創制的一種“肖像”(圖符)。正如《大荒東經》記載,“有女和月母之國”“是處東極隅以止日月,使無相間出沒,司其短長。”由此觀之,扶桑圖無疑就是可以使日月“無相間出沒”的神巫道具(肖像)。

綜上分析,太陽石巖畫的兩個組成部分,既相互獨立又密切關聯,構成了一個渾然一體的綜合性藝術圖像,完美地詮釋了先民們“歷象日月星辰”的偉大成就和無限豐盈的精神世界。在文字發明之前,這一獨特的符號表達方式,其純厚質樸的表現力,游刃有余的精準度,借用古人的贊語來說:非天下之至精、天下之至神,其孰能與于此哉?

三、藤花落:傳說中的東方太陽城

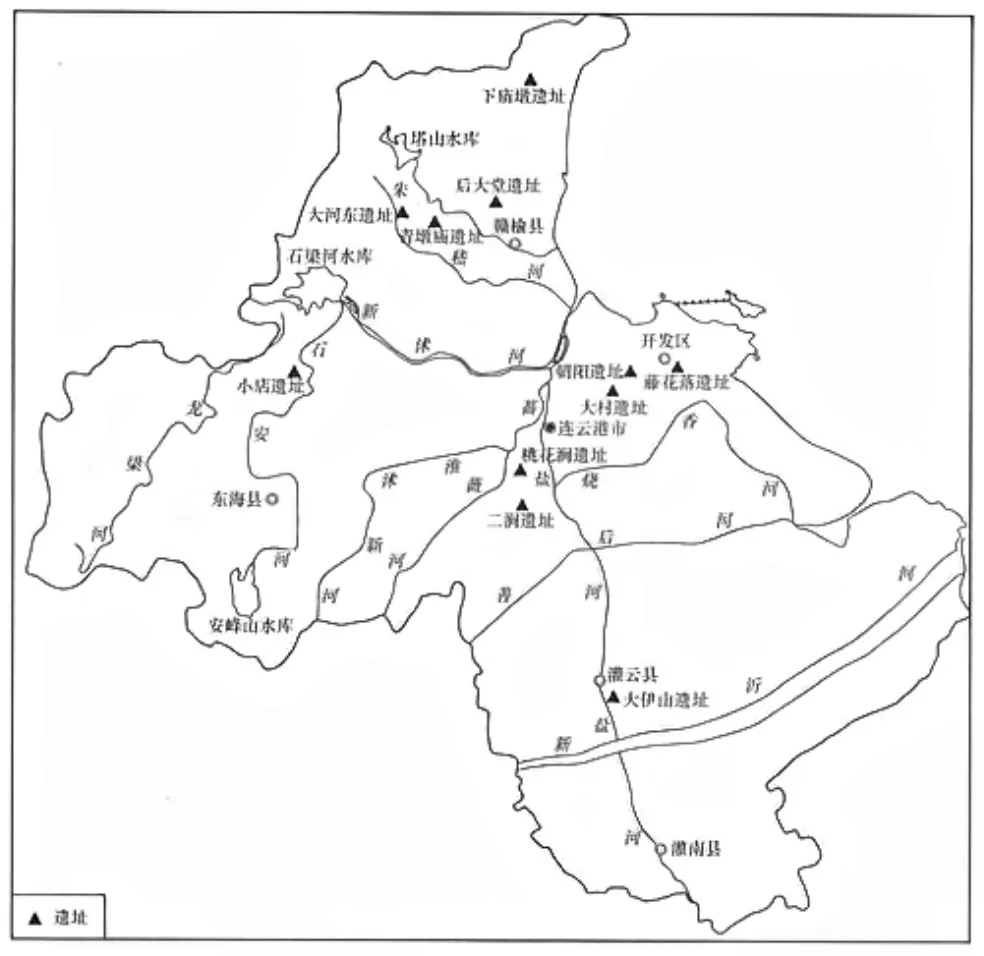

連云港位于江蘇省東北部,古稱朐縣、東海、海州、郁洲等,南與江蘇宿遷、淮安和鹽城三地相連,西與徐州和山東臨沂毗鄰,北與日照接壤,東瀕黃海與日韓隔海相望。從考古學文化的角度觀察,連云港地區地處沿海,受到海進海退的周期性影響,古文化遺址往往帶有明顯的非連續性特征。以該地區的大伊山遺址、大村遺址和二澗遺址為例,三處遺址下層都屬于北辛文化(或認為屬于青蓮崗文化)遺存,年代距今6500年左右;二澗遺址上層為龍山文化遺存,而大伊山遺址上層僅發現時代較晚的岳石文化遺物。從蘇北魯南地區的考古學文化序列(北辛文化—大汶口文化—龍山文化—岳石文化)看,三處遺址都缺少大汶口文化發展階段,大伊山、大村遺址也未見龍山文化遺存。由此可見,連云港地區的濱海古文化,每經歷一個長時段發展之后,就可能會面臨著中斷的危險。但即便如此,連云港地區以藤花落遺址為代表的龍山文化遺存,仍然以其獨具特色的歷史文化內涵,在中華文明起源上占有十分重要的一席之地。

2000年中國十大考古新發現之一的藤花落遺址(圖三),位于今連云港中云街道西諸朝村南部,處在前云臺山與后云臺山之間10余公里的谷地沖積平原之上,其地平均海拔6—7米,遺址面積在40萬平方米以上,主要堆積集中在中部龍山文化城址范圍內。據專家考證,該城址距今約4600—4000年,出土器物有石斧、石錛、石刀和陶鼎、陶鬶、缽、盆、盤、杯、紡輪以及動植物標本、玉器等1200余件。該城址有內、外兩重城垣,城內發現有夯土臺基的大型回廊式建筑,在國內已發現的50余座史前城址中,是迄今為止保存最好、最為典型的龍山文化城址。

南京博物院、連云港市博物館考古發掘報告認為,現有的發現和研究表明,史前城址是一定社會群體和組織的產物,它們不是孤立存在的,而是與其周圍聚落之間存在著密切的關系。由藤花落城址周圍龍山文化時期聚落分布情況看,該地區同時期聚落呈現出以群相聚現象,多數聚落之間呈現出最小間距3公里左右。據此,該地區的龍山文化聚落至少可以相聚成3個聚落群。而北部聚落群相距更近,關系更為密切,它們與南部的以藤花落城址為首的聚落群之間相距20公里。這20公里的空白地帶中,沒有發現同時期聚落,說明南北兩處聚落群應該是兩個不同的社會群體。因此,藤花落城址只是所在聚落群的核心,而不是整個聚落群體的核心。[5]

根據連云港地區古文化特點,特別是藤花落遺址考古發掘情況來看,至少有五個方面的文化現象值得關注:

其一,龍山文化類型。從考古類型學分析,藤花落遺址與海岱地區龍山文化中的城子崖類型、尹家城類型、姚官莊類型、楊家圈類型相比[6],總體文化面貌上屬于同一個大系統,但也有相當明顯的差別,而與臨沂、日照地區分布的堯王城類型相當接近。這一現象表明,藤花落遺址顯然也屬于典型龍山文化,與少昊氏族群有密切關系,可以視為海岱龍山文化的一個地方類型。

其二,雙重古城遺跡。在中國古文字中,“國”(國)、“或”一字,《說文》:“或,邦也。從□從戈以守一。一,地也。□象城郭之形。”因而,從“國”字的字源看,上古時代邦國必有城郭以作族群聚居之所。而藤花落遺址最值得稱道的就是具有內、外兩重城垣,是一處典型的龍山文化城址,表明當時當地已進入古國時代。這一點與《大荒東經》記載“羲和之國”也正相吻合。

其三,中原文化因素。藤花落遺址發現有中原龍山文化特別是河南王油坊文化的陶器等外來文化因素,而且不見貝類等海洋生物遺骸,也很少見魚骨,與日照兩城鎮、三里河等龍山文化遺址中多見此類遺物有一定差別。這一現象表明,藤花落遺址所屬族群與中原地區已有往來,在中華文明“多元一體”格局的初步形成階段,可能已擔當起一個特殊社會角色。清代學者王曇關于朐山為“有虞東界”的推測,雖然未必完全可靠,但也并不排除藤花落所屬族群與有虞氏之間可能存在著密切關系。

其四,獨特地理風貌。蘇北地區處于中國東部沿海高熱流地熱異常帶,地熱資源豐富,其中東海溫泉最為知名,可見有3個水溫在44℃—48℃的自流溫泉。此外,藤花落遺址所在地的云臺山南麓有老泉汪,花果山下前云社區原名溫水鄉,也都是當地地熱資源豐富的明證。這種獨特的地理風貌,與《大荒東經》記載“湯谷”“溫源谷”正相印證。加之藤花落遺址正處在兩山之間10余公里的谷地沖積平原上(圖四)[7],古人所謂羲仲“居郁夷,曰旸谷”,確乎良有以也。

其五,古老巖畫遺存。連云港是上古巖畫遺存比較豐富的地區之一,藤花落城址周邊已發現華蓋山巖畫、蝙蝠山巖畫、獅子山巖畫、太陽石巖畫等多處巖畫點。這類巖畫遺存與龍山文化遺址相伴生,具有豐富的天文歷法內涵,是羲和“歷象日月星辰”最直接、最核心的實物證據。

上述五個方面的文化現象表明,藤花落城址確乎是《大荒東經》記載的“羲和之國”,遺址所在地就是當年聲名遠播的東方旸谷——傳說中的東方太陽城。

圖三 藤花落遺址周邊史前遺址分布圖

圖四 1986年遙感影像中的連云港(Landsat5衛星影像)

四、連云港:羲和文化的搖籃

2020年12月16—18日,由連云港市政府、南京博物院主辦的藤花落遺址保護利用學術研討會在連云港舉辦,來自全國各地文物考古科研機構的20名專家學者為藤花落遺址保護利用建言獻策。與會學者對該遺址的重大價值都給予了高度評價,主要觀點有:藤花落遺址是江蘇省迄今發現的第一座史前城址,也是我國迄今發現的首座具有內、外兩重結構的史前城址,填補了空白;藤花落是黃淮之間東部中華文明與國家起源的杰出代表;藤花落古城的發現是我國聚落考古和史前城址考古的重大收獲之一,為整個龍山時代城址研究以及國家、文明和城市起源等重大學術課題研究提供了具有典型意義的實物材料;藤花落對研究國家和文明的起源具有重要意義,是中國故事不可缺少的內容。[8]

學術研討會上專家學者們對藤花落遺址的評價不吝溢美之詞,但是同時也不難看到,與藤花落遺址密切相關的上古巖畫遺存尚未引起專家學者的應有關注。但是,東方天書是中華地理的精神標識和國家的文化名片,對于正確評估藤花落遺址的重大研究價值和重要歷史地位,具有不容低估的特殊意義。因為,沒有東方天書的藤花落考古研究,只能“見物不見人”;而有了東方天書的藤花落考古研究,就能真正做到“見物見人”,古老的“羲和之國”就能真正“活起來”。

在20世紀80年代將軍崖巖畫的初次調查中,由于巖畫中的網格圖案在當地民間棋類游戲中很常見,當時并沒有引起考古人員的注意,其后刊發的將軍崖巖畫遺跡調查報告也未予收錄,而這類經典圖文正是推定巖畫相對年代的可靠依據。由此看來,學術界對藤花落遺址的考古學研究,對那些尚未裝進“盒子”的考古新發現,特別是那些相當于文字材料(東方天書)的新證據,確實到了不能“視而不見”的時候了。

當然,隨著考古新發現的材料日益豐富,學術界研究探索的技術手段以及理論方法都會有新的提升和拓展,人們探尋羲和文化的搖籃也有望實現新的突破。連云港目前正在規劃建設藤花落國家遺址公園。可以深信,突破當前考古學研究范式的視域局限,將東方天書納入藤花落遺址考古學研究的范圍之內,進而揭開古老東方之城的神奇面紗,領略東方旸谷的瑰麗存在,或已為時不遠。