堆肥廠生物氣溶膠釋放和遷移特征研究

鄭 葦,陳子璇,高 波,馬換梅,李 波

(中國市政工程華北設計研究總院有限公司,天津 300074)

0 引言

有機垃圾堆肥處理技術因其減量化效果明顯、資源化利用率高,已被大量應用到實際工程中,如北京阿蘇衛、上海青浦和湖北黃家灣等工程項目。以往未實行生活垃圾分類,堆肥中物料雜質多、品質差,廠區內的臭氣難以控制,缺乏相關政策和標準,導致堆肥產品銷售困難,使得堆肥的經濟效益和環境效益很低。隨著我國生活垃圾分類政策的施行,堆肥原料質量有了明顯提高,將生活垃圾分類后的有機組分進行脫水后干化、再堆肥處理成為一種重要的處理手段。垃圾中有機物料堆肥工程也再度興起。然而,堆肥過程中產生的大量微生物氣溶膠也危害著從業人員的健康。通過對有機廢物堆肥過程中生物氣溶膠的產生特征進行調研,并分析了堆肥物料種類、操作過程、以及氣候和溫度變化對生物氣溶膠產生的影響,總結了堆肥過程中產生的生物氣溶膠種類及其遷移特性,為有機廢物好氧堆肥過程中生物氣溶膠污染控制提供了數據參考。

1 生物氣溶膠的來源與危害

好氧堆肥可有效減少有機廢物的體積,在好氧狀態下通過細菌和真菌將有機物分解成更簡單的物質,是環境中微生物氣溶膠的重要來源。氣溶膠是空氣中的一種顆粒物,如花粉、真菌、細菌、病毒、昆蟲殘體、皮膚鱗屑、哺乳動物毛發和生物的產物及殘余物等,其中可能含有致病性或非致病性微生物,包括病毒、細菌和真菌及毒素、內毒素和肽聚糖。這些暴露于空氣中的小顆粒被人類吸入或攝入后,常引起一些呼吸系統疾病(如鼻炎、哮喘、支氣管炎和鼻竇炎)和其他疾病(如曲霉病、胃腸道紊亂、疲勞、虛弱和頭痛等)。不同粒徑的生物氣溶膠可到達人體呼吸系統的不同部位,詳見表1。

表1 生物氣溶膠到達人體呼吸系統的位置情況

由表1 可知,氣溶膠顆粒粒徑越小,到達人體呼吸系統位置越深,對人體危害越大。因此,從事固體廢物管理行業的操作工人面臨著潛在的職業危害。

2 影響堆肥廠生物氣溶膠產生因素

2.1 堆肥物料種類

有研究發現,混合垃圾堆肥比高度分選后的垃圾堆肥所產生的生物氣溶膠濃度更高。WOUTERS I M 等[1]通過研究發現家庭有機生活垃圾混合堆肥比園林垃圾單獨堆肥的生物氣溶膠釋放量大。PANKHURST L J 等[2]研究也發現含有園林垃圾的堆肥廠生物氣溶膠濃度較高。

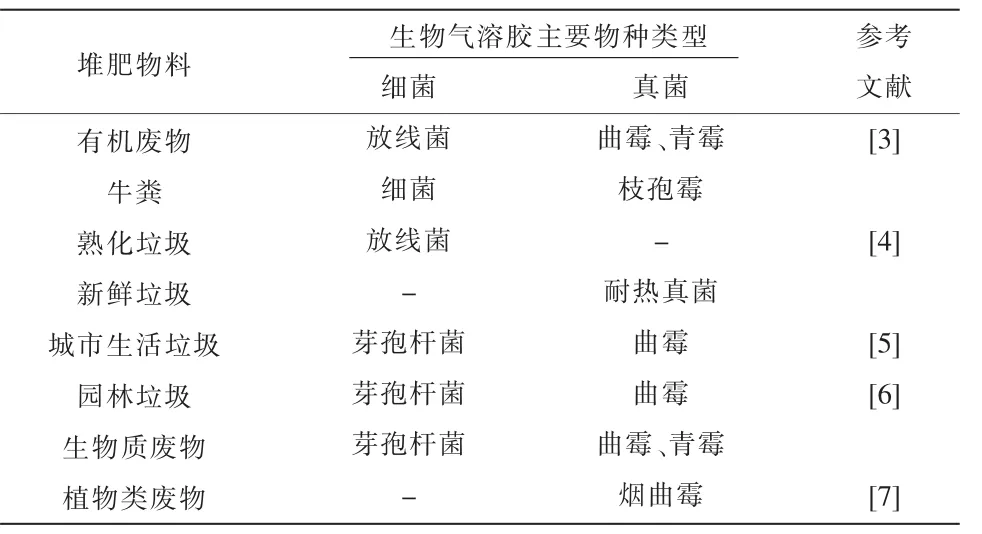

不同堆肥物料所產生的氣溶膠主要物種種類有所差異,堆肥產生的氣溶膠中細菌以放線菌和芽孢桿菌為主,真菌以曲酶、青霉和枝孢霉為主。具體不同,詳見表2。

表2 不同堆肥物料產生的生物氣溶膠主要物種類型

2.2 堆肥操作過程

堆肥工藝的操作工段包括:破碎、篩分、翻垛、堆肥等,不同的堆肥操作工段釋放出的微生物氣溶膠濃度和種類不一樣。研究表明,擾動和翻垛對堆肥過程中氣溶膠的釋放有很大影響。FISCHER G 等[8]研究發現,翻垛時檢測出生物氣溶膠的濃度最高;HRYHORCZUK D 等[9]也發現,動態堆肥所產生的微生物氣溶膠濃度高于靜態堆肥;有研究表明,新鮮垃圾破碎操作時生物氣溶膠濃度比背景值高出2 個數量級,熟堆肥過篩操作時氣溶膠中曲霉濃度比背景值高出1 個數量級;DIFILIPPO P 等[10]在有機垃圾破碎和篩分階段檢測出有大量的生物氣溶膠。GOFF O L 等[11]研究發現,翻垛使氣溶膠中糖多孢菌(一種放線菌)、高溫放線菌和嗜熱真菌釋放量顯著增加,比背景值高出2~4 個數量級,且翻垛過程中糖多孢菌的釋放量比高溫放線菌和嗜熱真菌的釋放量更多;TAHAM P M 等[12]研究發現,靜態堆肥產生的生物氣溶膠濃度與堆肥時間關系不大,嗜中溫放線菌釋放速率為13~22×103cfu/(m2·s);曲霉釋放速率為8 ~ 11 × 103cfu/(m2·s),堆肥區濃度為103~ 103cfu/m3,翻垛會使生物氣溶膠濃度增加2~3 個數量級,且堆肥初期翻垛擾動比后期翻垛擾動釋放生物氣溶膠濃度更高;翻垛會使煙曲霉和放線菌濃度增加2~3 個數量級,且煙曲霉翻垛時濃度大于過篩時的40~150 倍,放線菌翻垛時濃度大于過篩時的20~30 倍[13]。堆肥廠釋放出生物氣溶膠濃度從大到小依次為:堆肥初期翻垛>堆肥后期翻垛>堆肥前擾動>堆肥后擾動>靜態堆肥期。另外,封閉式堆肥會使封閉區域內的生物氣溶膠濃度急劇增加,遠高于開放式堆肥廠的生物氣溶膠濃度。

不同的堆肥操作,如破碎、篩分或翻垛擾動,還會導致所產生氣溶膠中微生物種類的變化。PERSOONS R 等[6]研究發現,靜態堆肥產生的微生物氣溶膠中真菌主要是曲霉,而破碎過程中產生的真菌主要為青霉;翻垛堆肥使氣溶膠中嗜常溫細菌增加量高于曲霉;FISCHER G 等[8]發現,過篩熟堆肥可產生更多的放線菌,翻垛堆肥則產生更多的耐熱真菌。因此,破碎和篩分操作時,應注意加強局部通風;翻垛堆肥時,應增加堆肥倉的排風次數,從而控制產生的生物氣溶膠濃度,降低其危害。

2.3 氣候和溫度變化

根據堆肥設施一般分為封閉式堆肥廠和開放式堆肥廠,早期建設的小型堆肥廠以開放式堆肥為主,在夏季產生的微生物氣溶膠濃度最高[14],且氣溶膠中細菌[15]和真菌濃度也都如此。即便在同一天中,開放式堆肥環境中的微生物氣溶膠濃度也會隨著溫度變化而變化。DUQUENNE P 等[16]研究表明,在1 d內嗜中溫細菌和真菌的濃度可相差1 個數量級;MAXue-Zheng 等[17]發現,微生物氣溶膠中的細菌濃度與相對濕度呈負相關,與溫度呈正相關。

目前集約化大型堆肥廠為提高廠區周邊環境質量,緩解鄰避效應,廠區建設大多以封閉式堆肥為主。而封閉式堆肥廠由于室內全年溫度變化較小,微生物氣溶膠并未呈現顯著的季節性變化。

3 微生物氣溶膠物種類型鑒定方法

堆肥廠微生物氣溶膠物種鑒定方法主要有培養鑒定法和分子生物學鑒定法2 種。研究表明[3],培養法比分子生物學法計量得到的生物量少1~2 個數量級。

3.1 培養鑒定法

堆肥廠生物氣溶膠經培養法鑒定發現,細菌濃度高于真菌,其中80%的微生物為細菌[10]。細菌以革蘭氏陽性菌(G+)為主,含量遠高于革蘭氏陰性菌(G-),有研究表明,空氣中的細菌80%為革蘭氏陽性菌(G+),20%為革蘭氏陰性菌(G-)[10],這是由于革蘭氏陽性菌(G+)對缺乏營養元素和水分的空氣環境適應性更強,而革蘭氏陰性菌(G-)對生存環境的變化更為敏感所導致;真菌主要為青霉、曲霉、枝孢酶[9]以及交鏈孢霉和酵母[18],其中濃度從大至小依次為:青霉>曲霉>枝孢霉[19]。

3.2 分子生物學鑒定法

利用分子生物學法鑒定堆肥廠生物氣溶膠,得到生物氣溶膠中細菌濃度從大至小依次為:厚壁菌門(G+)、放線菌門(G+)、變形菌門(G-)、擬桿菌門(G-);真菌濃度從大至小依次為:擔子菌亞門、子囊菌亞門(包括青霉、曲霉)、卵菌亞門、接合菌亞門[20]。然而,BRU-ADAN V 等[20]提出堆肥基質中的細菌濃度從大到小依次為:厚壁菌門、擬桿菌門、變形菌門、放線菌門。可見放線菌門細菌容易進入空氣形成氣溶膠,而變形菌門、擬桿菌門細菌較難進入空氣形成氣溶膠。KAARAKAINEN P 等[3]的研究也得出類似結論,即堆肥廠氣溶膠中細菌主要是革蘭氏陽性菌中放線菌目的鏈霉菌屬;真菌主要是青霉、曲霉和枝孢霉,同時指出堆肥廠是曲霉、青霉和放線菌的顯著釋放源,但不是枝孢霉的顯著釋放源。PANKHURST L J 等[21]也提出,堆肥廠生物氣溶膠中主要包括厚壁菌門、放線菌門、α,γ-變形菌門,其中厚壁菌門(解脲芽孢桿菌屬,類芽孢菌屬,芽孢八疊球菌屬,優桿菌屬)、a-變形菌門(葉桿菌屬,根瘤菌,單胞菌屬)、r-變形菌門(不動桿菌屬,假單胞菌),這些菌種同時在堆肥基質、堆肥現場和廠區下風向氣溶膠中檢出,而上風向處未檢出,因此可作為堆肥廠生物氣溶膠遷移距離的指示生物。

4 微生物氣溶膠遷移距離

4.1 遷移模擬與監測方法

目前,堆肥廠微生物氣溶膠遷移距離的判別方式主要有2 種:模型模擬法和直接監測法。

(1)模型模擬法

微生物氣溶膠模型模擬法主要采用SCREEN3和ADMS 這2 種模型。采用SCREEN3 模型時,微生物氣溶膠在距離釋放源250~500 m 內降為背景濃度[12-13]故一般監測研究通常在距離釋放源250 m 內取樣;采用ADMS 模型時,微生物氣溶膠在距離釋放源250 m 內降為背景濃度。

(2)直接監測法

模型模擬方法在未建廠預測時優勢突出,當受氣象、溫度、濕度、地形等眾多因素影響,沒有實際監測獲得數據準確可靠。通過對既往關于堆肥場生物氣溶膠遷移情況的數據進行歸納和匯總發現[4,8,22],在堆體外10 m 處堆肥產生的氣溶膠中可培細菌比堆體處減少1/3[9];不同氣象和周邊環境會顯著影響微生物氣溶膠遷移距離,PANKHURST L J[22]在研究某一城市社區堆肥廠氣溶膠遷移規律時發現,微生物氣溶膠濃度在下風向25 m 內就可降為背景濃度;某一園林垃圾堆肥廠在距離堆肥場100 m 處仍可檢測出較高濃度的煙曲霉,在距離堆肥場300~400 m處放線菌和革蘭氏陰性細菌的濃度仍比背景值高,這可能與微生物種類有關。SANCHEZ L J[2]則發現,在距離堆肥場200~300 m 處的微生物氣溶膠濃度降為背景值[5,23]。FISCHER G[8]和ALBRECHT A[4]研究發現,耐熱真菌和嗜熱放線菌比其他細菌和嗜中溫真菌擴散距離更遠,大多數情況下距離堆肥場600~800 m 以外才可降為背景濃度,即使在最糟糕條件下耐熱真菌和嗜熱放線菌在距離堆肥場600~1 400 m 處仍比背景濃度高,出現二次峰值。這種情況可能與耐熱真菌孢子粒徑分布有關,如煙曲霉孢子粒徑范圍主要分布在1~2 μm,其孢子主要以單細胞釋放,很少聚合,使得其遷移距離更遠。

4.2 遷移影響因素

(1)處理規模

生物氣溶膠遷移距離與處理規模呈正相關,堆肥廠處理規模越大,其影響范圍越大。有研究表明[13],微生物氣溶膠濃度和擴散距離隨著堆肥廠規模增加而增加。

(2)堆肥物料

微生物氣溶膠的遷移距離還與堆肥物料的種類有關。當堆肥原料為園林垃圾時,或其中園林垃圾與有機生活垃圾比例不超過15%時,氣溶膠的遷移距離隨之增加[4]。

(3)氣象條件

微生物氣溶膠遷移距離與風速和溫度正相關,與相對濕度呈負相關[24]。濕度越高,微生物氣溶膠濃度越低[18];溫度越高,風速越大,氣溶膠濃度越大[2]。此外,由于溫度變化,當空氣在地表附近發生逆流時,會出現非稀釋性擴散,也會導致微生物氣溶膠的濃度和遷移距離的增加[4]。

(4)周邊環境

堆肥廠周邊的房屋街道,會形成氣流湍流,影響風速,從而影響氣溶膠遷移距離[2]。

(5)粒徑范圍

微生物氣溶膠的膠遷移距離與粒徑大小呈負相關,微生物粒徑越小,則遷移距離越遠。如曲霉粒徑范圍主要分布在2.1~3.3 μm,而細菌粒徑范圍主要分布在1.1~2.1 μm[25]。研究顯示,在距離某堆肥場100 m 處發現大量煙曲霉菌,距離堆肥場300~400 m處仍發現大量放線菌和革蘭氏陰性菌[2]。FISCHER G等[8]發現,耐熱真菌遷移距離遠于嗜熱放線菌外的其他細菌,推斷原因為空氣中某些細菌非常容易團聚,而真菌基本以單孢子形式存在,因此會出現細菌遷移距離小于真菌遷移距離情況。

5 結論

隨著有機廢物產量的增加、人類環保意識的覺醒以及堆肥相關技術規范、政策的完善,堆肥法將替代填埋處置法成為有機廢物管理的主要手段,旨在減少廢物體積,同時提高資源化利用效率。有機物好氧堆肥是一生物降解過程,通過細菌和真菌將有機物分解成更簡單的物質,因此在其進行破碎、篩分和翻垛時會釋放大量微生物氣溶膠,如煙曲霉、青霉、放線菌、內毒素等,彌散在空氣中容易危害從業者和周邊居民的身體健康,帶來潛在的致病風險和危害。因此,堆肥廠應在破碎、篩分和翻垛堆肥等擾動性較大的操作工段加強通風,并通過除臭工藝去除氣溶膠;為相關工作人員配置防護服、面具和口罩等防護裝備;充分考慮堆肥場所在地氣象、地形及周邊環境條件,設置微生物防護距離以規避微生物氣溶膠遷移帶來的影響和危害。