國內大循環、鄉村振興與財政政策優化

摘? ?要:加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,是黨中央根據我國發展新階段、國際國內新形勢作出的重大戰略決策。暢通國內大循環是一項復雜的系統工程,影響因素較多。暢通國內大循環的關鍵是推進鄉村振興,沒有鄉村振興就沒有國內大循環的暢通,而推進鄉村振興需要發揮財政政策的作用。財政政策可以而且能夠從加大財政投入總量、優化財政投入結構、完善財政投入機制方面充分發揮促進鄉村振興的作用。財政通過進一步加大對鄉村產業振興和農村教育發展的投入力度,完善支持土地要素流轉和調節收入分配的政策機制,解決制約農民收入增長的關鍵因素,增加農民收入,提振農村消費,推進鄉村振興,促進國內大循環在更高層次上實現暢通。

關鍵詞:國內大循環;鄉村振興;財政政策

中圖分類號:F812? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)08-0052-12

黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出要加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是黨中央根據國際國內形勢的發展變化,立足我國新發展階段,遵循大國經濟發展規律,而作出的重大戰略決策,是指導我國當前和今后一個時期經濟運行的中長期發展戰略。我們必須深刻認識這一重大戰略決策的重要意義,著力打通生產、分配、流通、消費各個環節,打通堵點、連接斷點,實現國內大循環的暢通。為此,理論界和實務部門都在積極尋找堵點和斷點,為暢通國內大循環建言獻策。暢通國內大循環的目的是在新的國際國內環境下讓人民群眾過上更加美好的生活。這是查找判斷堵點斷點的根本依據。凡不利于人民生活水平提高的點就是堵點斷點。消費是衡量人民生活水平的重要指標,應當從消費出發,立足消費查找堵點斷點。

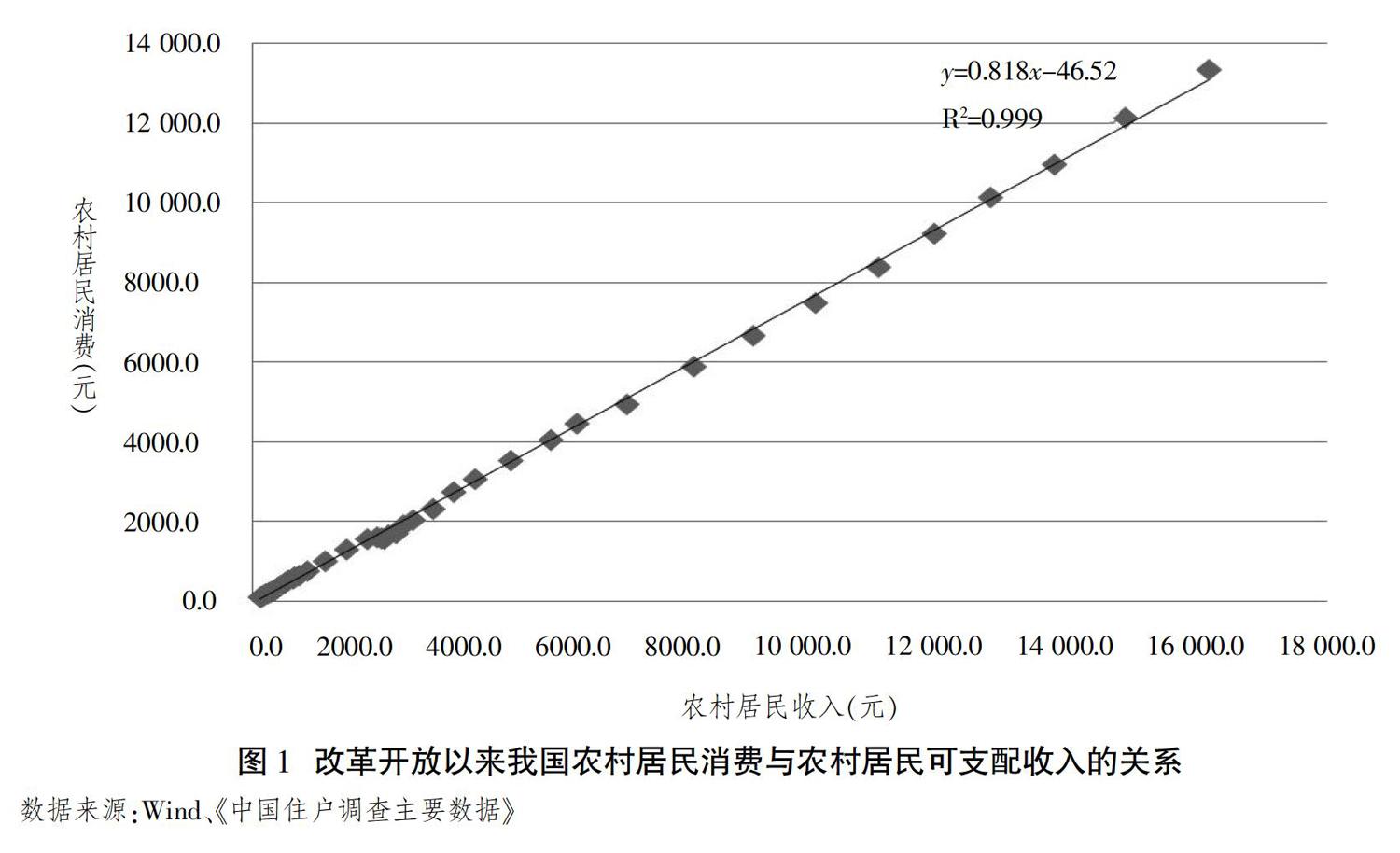

本文試圖從農村居民消費入手,對暢通國內大循環問題進行溯源研究。目前,我國城鄉居民消費結構不平衡,農村居民消費水平明顯低于城鎮居民。根據Wind數據,2019年,在我國居民最終消費總額中,城鎮居民消費占78.33%,農村居民消費占21.67%;從城鄉人口結構看,目前城鎮人口占60.6%,農村人口占39.4%。2020年,農村居民人均消費水平為16 063.0元,城鎮居民人均消費水平為34 033.0元,農村居民人均消費水平不到城鎮的50%。如果農村居民消費水平能夠進一步提高,將會促進國內經濟大循環在更高水平上進行。基于此,本文將重點研究以下問題:農村居民消費與國內大循環有何關系?如何通過推進鄉村振興戰略來促進農村居民消費,進而暢通國內大循環?財政政策作為配置資源的重要手段,在推進鄉村振興、暢通國內大循環中可以發揮什么作用?本文主要從社會再生產的角度,就促進農業生產和提振農村居民消費問題來開展研究。

一、相關文獻綜述

就暢通國內大循環而言,社會各界分別從不同的角度進行了研究,積極尋找堵點。從有關文獻和媒體材料來看,以下四個方面的觀點具有一定的代表性:

一是堵點在供給側。有研究認為,當前我國國民經濟循環的主要矛盾是供給與需求不匹配、不協調和不平衡,國民經濟循環無法有效暢通的矛盾主要方面不在需求側而在供給側,主要表現是企業的供給質量不高,產業的智能化、高端化、綠色化和服務化水平不高[1]。當前,供給側存在不少短板。比如,在要素市場,資金、土地、勞動力等要素合理流動仍存在不少障礙;在產品市場,物流成本仍然過高,農村市場與電商對接仍存在“最后一公里”的問題;在服務市場,教育、醫療、養老等領域改革有待深化[2]。要牢牢堅持供給側結構性改革這個戰略方向,疏通國內經濟大循環的梗阻和堵點,持續提升供給體系的質量與效率,這是解決供需不平衡不匹配、暢通國民經濟循環的關鍵所在[3]。

二是堵點在需求側。有研究認為,當前和今后一個時期,我國經濟運行面臨的主要矛盾仍然在供給側,但也要高度重視需求側管理,堅持擴大內需這個戰略基點[4]。外需的不可持續性和波動性決定了我國經濟必須轉向以內需為主的發展[5]。近年來,我國所面臨的內外部環境發生了深刻變化,以國際經濟大循環為主的發展模式難以為繼,國內經濟大循環在消費環節存在的主要堵點是居民消費能力有待提升,居民消費意愿不足[6]。

三是堵點在技術側。有研究認為,我國基礎核心技術與創新設計能力薄弱,高端和高質量供給能力不足,一些高精尖產品、關鍵零部件嚴重依賴進口,產業鏈供應鏈的關鍵環節自主控制能力不強,成為制約國民經濟循環暢通運行的斷點和堵點。需要緊緊抓住科技創新這一關鍵著力點,破除我國產業鏈和供應鏈存在的斷點和堵點,促進國內經濟大循環的暢通[7]。我國面臨“卡脖子”的技術領域還有很多,有些領域還存在空白,是我國保持經濟持續高質量發展的制約因素,也是構建新發展格局、維持長期可持續增長必須攻克的難關。科技創新是推動形成“雙循環”新發展格局的基礎保障[8]。長期以來,我國以出口導向和加工貿易為主的經濟發展模式,導致國內企業核心技術過分依賴于進口以及國際市場的合作伙伴,而削弱了內生的研發創新動力,嚴重威脅到我國產業鏈、供應鏈與價值鏈乃至創新鏈的安全性與穩定性。構建新發展格局是應對當前新的國際科技競爭新形勢的重大戰略性部署與戰略調整[9]。

四是堵點在市場側。有研究認為,強大的國內市場是促進國內大循環的市場運行基礎和保障。當前國內市場發展還存在脆弱性,距離建成強大的國內市場仍有一定差距,促進國內大循環的能力有待提升[10]。打通國內經濟大循環,就是要打通生產、分配、流通、消費各個環節,建設統一開放、競爭有序的高標準市場體系,完善公平競爭制度,促進國內規則更好地對接國際高標準市場規則體系[11]。現階段,我國統一大市場尚未形成,物流體系標準化程度不高,物流網絡分布不均衡,各種運輸方式銜接不暢,物流倉儲設施嚴重缺乏,物流成本較高,物流效率仍有較大提升空間,要素自由流動存在一定程度的壁壘,商品和服務跨區域流動仍不暢通[12]。

上述這些觀點對于暢通國內大循環問題的研究具有積極的推動作用。但是,目前從推進鄉村振興、提升農村居民消費視角來研究暢通國內大循環的文獻還不多。基于此,本文通過對國內大循環與農村居民消費關系的理論和現實分析,認為農村居民消費不足是暢通國內大循環的一個堵點,必須充分發揮財政政策作用,大力推進鄉村振興戰略,增加農村居民收入,提升農村居民消費水平。

二、國內大循環、鄉村振興與財政政策關系的理論分析

我們有必要從理論上弄清楚暢通國內大循環與推進鄉村振興的關系,以及推進鄉村振興與財政政策的關系。

(一)國內大循環暢通的關鍵是消費環節的暢通

國內大循環是國內生產、分配、流通、消費實現循環往復、不斷進行的過程。這是一個國家尤其是大國存在和發展的前提條件。一個國家尤其是大國必須能夠實現內部可循環,如果不能實現國內大循環,就不能保障國家安全穩定。要實現國內大循環,生產、分配、流通、消費每個環節都必須暢通。無論哪個環節出現堵塞,國內大循環都不會暢通。在這些環節中,最根本的也是最困難的是消費環節的暢通。因為影響消費實現的因素很多。消費的實現通常需要幾個前提,要手里有錢,有錢可花,有錢能花,愿意花錢,敢于花錢,有物可買,錢花得出去。只有這些因素都具備了,消費才能實現。國內大循環本質上是生產與消費的大循環。從靜態來看,生產是起點,消費是終點。生產決定消費,沒有生產就沒有消費。從動態來看,消費反作用于生產。消費是生產的動力和目的。沒有消費,生產也就失去了目的和意義,生產的產品只有被消費者使用,生產才算最終完成,并開始新的循環。但生產與消費通常存在著矛盾,生產的產品不能順利地被消費者消費,導致生產與消費大循環不能順利進行。因此,消費是國內大循環的關鍵環節。

(二)消費環節暢通的關鍵在于農村居民消費的振興

消費不僅包括城鎮居民消費,而且包括農村居民消費。農村是以從事農業生產為主的人聚居的地方,承擔著農業生產并提供糧食等農產品的任務。農村居民消費就是從事農業生產的人的消費。農村居民消費振興了,農村居民就能夠安心從事農業生產,糧食安全就有了保障。實際上,從農業社會進入工業社會以后,由于生產力的發展、社會分工的細化,國內經濟大循環就成為一個非常復雜的系統,由一系列的子循環構成。其中,存在著兩個最基本的循環:一個是農產品進城循環,一個是工業品下鄉循環。這兩個循環之所以是最基本的,是因為農產品進城循環解決的是城鎮居民的吃飯問題,工業品下鄉循環解決的是農村居民的工業品需求問題。沒有這兩個基本循環,或者說這兩個基本循環不暢通,城鄉居民就難以正常生活。這兩個基本循環在現代社會條件下是客觀存在的。具體來說,農產品進城循環是農民生產的農產品,進城銷售給城鎮居民,城鎮居民支付相應款項,農民獲得相應收入,完成進城農產品的一個循環,然后進入下一個農產品的循環。工業品下鄉循環是企業生產的工業品下鄉銷售給農民,農民支付相應款項,企業獲得相應收入,完成下鄉工業品的一個循環,然后進入下一個工業品的循環。這兩個基本循環既有區別又相互聯系,互為條件、互為前提、互相促進。一個循環的完成以另一個循環的順利完成為條件。只有進城農產品的循環完成以后,銷售得到實現,農民取得銷售收入,才能形成對下鄉工業品的購買力。同樣,只有下鄉工業品的循環完成以后,銷售得到實現,企業取得銷售收入,才能形成對進城農產品的購買力。因此,這兩個基本循環任何一個出了問題,另一個循環也就不能實現。這兩個基本循環的本質是農產品與工業品的相互交換。

上述兩個循環可以抽象成下面的簡單模型:按照產品用途,將整個社會產品分為兩大類,即農產品和工業品,分別用L和G 表示。農產品主要滿足食品需要,工業品主要滿足非食品需要。分別用c、v、m表示產品生產的物耗成本、人工成本和剩余產品價值。進城農產品的價值為L(c+v+m)-L(c+v)= L(m)>0,否則,城鎮居民就缺少食品,農村居民也無力購買工業品。下鄉工業品的價值為G(c+v+m)-G(c+v)= G(m)>0,否則,農村居民就缺少工業品,城鎮居民也無力購買農產品。同時,要暢通整個國內經濟大循環,還必須滿足L(m)=G(m)的條件,否則,當L(m)>G(m)時,農民購買力不能完全得到實現,下鄉工業品供不應求;當L(m) (三)農村居民消費振興的關鍵在于鄉村振興 在工業品循環和農產品循環這個問題上,農產品循環是問題的主要方面。一是因為農業是基礎產業。在國民經濟大循環中,農業承擔著重要任務,不僅為人們提供糧食和經濟作物,解決人們的溫飽問題;而且還為工業提供大量的原材料,豐富人們的物質文化生活。如果沒有第一個循環,城鎮居民吃飯就成了問題。二是因為農業是弱質產業。農業既要面對自然環境變化的風險,又要面對市場供求變化的風險。農業對自然條件的依賴程度較高,在強大的自然力面前,農業抗御風險的能力相對較弱。農業生產進入壁壘較低,生產者眾多,導致農產品供給彈性大,而農產品作為生活必需品,需求彈性小,從而導致農產品在市場上很容易形成過度競爭,形成農產品價格偏低、豐產不豐收的局面。同時,農產品生產周期長,綜合成本高,儲存保管困難,使得農產品在市場中處于不利地位,面臨著巨大的市場風險。因此,對農業生產要給予特殊的支持。三是因為農民是弱勢群體。農民由于學歷水平總體較低,在市場競爭和權益維護中通常處于弱勢地位。因此,對農民要給予特別的關心。四是因為農村是相對欠發達地區。由于農村面積大,受農業生產半徑影響,農村居民居住分散。同時,社會資源有限,道路水電氣等基礎設施建設成本高,導致基本公共服務水平通常較低。因此,對農村發展要加大投入力度。改革開放以來,我國經濟大循環之所以不斷邁上新臺階,一個重要原因就是對“三農”問題給予了高度重視,使農產品循環得到了暢通,農村消費潛力得到了釋放。進入新時代,我國經濟大循環要在更高水平上進行,同樣要不斷釋放農村居民消費潛力。黨的十九大報告已明確提出要按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,大力實施鄉村振興戰略,其目的之一就是要振興農村居民消費。因為鄉村振興的目標之一是生活富裕,而生活富裕的重要標志就是消費水平和消費質量的提升。暢通國內經濟大循環需要實施鄉村振興戰略;鄉村振興是國內大循環暢通的重要基礎,沒有鄉村振興,國內大循環就會遇到梗阻,就無法暢通。 (四)推進鄉村振興需要財政政策的支持 從經濟學理論上講,暢通國內經濟大循環,就是要實現供給與需求的基本平衡。但在實際經濟運行中,經濟大循環的條件經常會得不到滿足,循環經常會受到破壞或者在低水平上進行。如何使受到破壞的條件得到滿足,使中斷的循環繼續進行,使低水平的循環向著更高水平上推進,不同的理論有著不同的觀點。 一是市場調控論。古典經濟學認為,經濟運行始終受到一只“看不見的手”的調控。在這只“看不見的手”的支配下,經濟運行會自動實現供需平衡。當生產不足時,價格上漲,促進生產增加供給;當消費不足時,價格下降,刺激需求擴大消費,從而實現生產與消費、供給與需求的平衡,暢通經濟大循環。市場調控論認為,市場是萬能的,政府應當少干預,政府只是為市場提供基礎環境,做好重大基礎設施建設等。 二是需求調控論。凱恩斯主義認為,供給與需求基本平衡是經濟大循環順利進行的前提條件。但是,經濟運行本身總是造成有效需求不足,從而制約著經濟循環的順利進行。凱恩斯主義認為,市場這只“看不見的手”不是萬能的,并沒有足夠強大的自動機制,促使供給與需求保持平衡。為此,國家應采取擴張性的經濟政策,通過增加需求來促進經濟循環暢通。 三是計劃調控論。馬克思主義認為,社會再生產順利進行必須保持一定的比例關系,也就是說,供給與需求必須保持平衡。但在資本主義私有制條件下,供給與需求的平衡經常遭到破壞。這主要是因為,資本主義私有制存在兩大不可克服的矛盾:整個社會生產無限擴大與勞動人民購買力相對縮小之間的矛盾;個別企業生產的有組織性和整個社會生產的無序性之間的矛盾。這兩個矛盾使得在資本主義私有制條件下生產與消費的矛盾不可調和,供給與需求不能保持平衡,從而導致經濟大循環無法順利進行。為此,應實行生產資料公有制,在全社會范圍內實行計劃調控,從制度上鏟除引致破壞經濟大循環的因素。 四是宏觀調控論。鄧小平理論將馬克思主義基本原理與我國的具體實踐相結合,認為計劃經濟不等于社會主義,資本主義也有計劃;市場經濟不等于資本主義,社會主義也有市場;市場和計劃都是經濟手段。計劃多一點還是市場多一點,不是社會主義與資本主義的本質區別。黨的十四大報告明確指出,社會主義市場經濟體制就是要使市場在社會主義國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用。 五是規劃導向論。習近平新時代中國特色社會主義思想進一步豐富了宏觀調控論,強調規劃對宏觀調控的導向作用,把規劃引領作為治國理政的一種重要方式。宏觀調控的主要任務是保持經濟總量平衡,促進重大經濟結構協調和生產力布局優化,實現經濟持續健康發展。科學的宏觀調控是使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用,是以國家發展規劃為戰略導向、以財政政策和貨幣政策為主要手段,就業、產業、投資、消費、區域等政策協同發力的宏觀調控體系。 從當前各個國家經濟發展的實踐來看,各個國家都是采取計劃與市場相結合的宏觀調控方式,幾乎沒有單純依靠計劃或市場進行調控的國家。不同的是由于各個國家的國情不同,經濟社會發展的階段特征不同,有時計劃多一點,有時市場多一點,目的都是為了實現社會供需平衡,暢通經濟循環。也就是說,暢通經濟大循環需要宏觀調控,宏觀調控需要綜合運用多種政策工具。其中,財政政策是宏觀調控的重要政策工具。這是由財政政策工具的內在功能決定的。財政收入作為政府參與分配取得的商品,形成社會總供給的一部分;財政支出作為政府履行職能需要消費的商品,形成社會總需求的一部分,因此,財政的一收一支必然會對社會總供給與總需求的平衡產生重要影響。也就是說,財政政策可以對國內大循環的暢通產生重要調節作用。更高水平的循環可以帶來更多的財政收入,同時也需要更多的財政支出和更大力度的財政政策進行調節。財政屬于社會再生產的分配環節。作為生產要素的分配,財政可以調節資源配置的規模和結構。作為生產成果的分配,財政可以調節居民收入分配水平和結構。鄉村振興作為產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興的過程,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,實際上是資源配置和收入分配的調節過程,是生產要素的配置和生產成果的分配過程,是促進農村居民收入增加、提高農村居民消費、實現生活富裕的過程。因此,財政政策可以對鄉村振興發揮重要的促進作用,從而推動國內大循環在更高層次、更高水平上進行。 三、我國國內大循環、鄉村振興與財政政策關系的現實分析 從社會再生產角度考察,生產能力決定著國內大循環的潛在規模,消費水平決定著國內大循環的現實水平。生產包括工業生產和農業生產,消費包括城鎮消費和農村消費。農業生產能力和農村居民消費水平取決于鄉村振興的程度。從我國的現實情況來看,農業生產和農村居民消費是暢通國內大循環的短板和堵點。 (一)從供給側來看,我國經濟總體具有強大的生產能力,但農業生產對暢通國內大循環的制約作用越來越明顯 經過改革開放以來40多年的發展,我國已經成為“世界工廠”,具有強大的國內生產能力,主要表現在:第一,我國有著強大的工業品生產能力。我國主要工業產品產量均位居世界前列。根據國家統計局編制的《國際統計年鑒》(2020年)數據,2019年,我國粗鋼、煤、發電量、水泥、化肥、棉布產品產量均居世界第一位,原油產量居世界第六位。第二,我國具有完整的工業體系。按照聯合國頒布的產業分類國際標準,所有的工業行業可以分為39個工業大類、191個中類、525個小類。擁有完整的工業體系,對一個國家特別是大國的經濟效率和經濟安全來說尤為重要。一個國家的工業體系越完整,這個國家的生產成本越低,生產配套的效率越高。因為完整的生產體系可以用很短的時間和很低的價格獲得所需要的產品,從而大大降低生產成本,提高生產效率。不僅如此,還可以確保國家在戰時或外部封鎖之后能夠生產一切所需的產品,因而對確保國家經濟安全具有重要意義。我國不僅有強大的工業生產能力,而且有著獨立完整的工業體系,這不僅是我國綜合生產成本低、對外資有著巨大吸引力的重要原因,而且是我國應對世界百年未有之大變局的最大優勢。第三,我國有著強大的農產品生產能力。我國糧食產量不斷邁上新臺階。根據Wind數據,2012年我國糧食產量首次突破6000億公斤,2015年突破6500億公斤,之后一直保持在這個水平。2020年達到66 949億公斤。我國主要農產品產量均居于世界前列。根據國家統計局編制的《國際統計年鑒》(2020年)數據,2019年,我國谷物、肉類、籽棉、花生、茶葉、水果產量均居世界第一位,大豆產量位居世界第四位,油菜籽產量位居世界第二位,甘蔗產量位居世界第四位。第四,我國有著眾多的市場主體。根據Wind數據,2018年,我國市場主體數量突破1億戶,達到11 020.1萬戶。其中,企業3474.2萬戶,個體工商戶7328.6萬戶,農民專業合作社217.3萬戶。到2020年底,我國已有市場主體13 840.7萬戶,其中企業4331.4萬戶,個體工商戶9287.2萬戶,農民專業合作社222.1萬戶。這些市場主體是我國經濟活動的主要參與者、就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者,將推進國內大循環再上新臺階。 但是,從農業生產來看,存在著農業比較利益下降的趨勢。農業比較利益實際上是農產品價格與生產成本比較的結果。近年來,國際市場農產品價格的“天花板”與國內農產品生產成本的上漲在不斷擠壓農業比較利益。第一,從農產品價格來看,上升空間不大。有研究表明,與國際市場比較,2015年以來,我國谷物的價格平均高出30%~50%,大豆價格高出40%~50%,棉花價格高出30%~40%,糖的價格高出60%,牛羊肉價格高出70%~80%[14]。第二,從畝均產值看,亦呈下降趨勢。根據Wind數據,我國稻谷、小麥、玉米三種糧食平均產值于2011年超過1000元/畝,達到1041.9元/畝,2014年達到最高,為1193.4元/畝,隨后卻出現下降趨勢,2018年下降到1008.2元/畝。第三,從畝均成本看,呈上升趨勢。種糧總成本2013年超過1000元/畝,達到1026.2元/畝,隨后逐年上升,2018年達到1093.8元/畝。第四,從凈利潤來看,呈下降趨勢。以總成本計算的凈利潤于2011年達到最高,為250.8元/畝,隨后波動下降,2016年以后為負數,2018年為-85.6元/畝。上述數據說明我國農業比較利益低且呈現下降趨勢。這種下降趨勢不利于調動農民種糧積極性,長此下去,有可能使農業生產成為制約國內大循環的短板,影響國內大循環的暢通。 (二)從需求側來看,我國有著強大的國內市場,但農村居民消費對暢通國內大循環的制約作用越來越明顯 我國擁有14億人口,有著強大的國內市場,特別是消費市場,有著巨大的消費需求。經過改革開放40多年的發展,我國實現了從站起來到富起來再到強起來的偉大飛躍,人民對美好生活的向往更加強烈,人民群眾的需要日益多樣化,期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更優質的商品、更舒適的居住條件、更可靠的社會保障、更高水平的服務等。但總體上看,我國強大國內市場的優勢還沒有充分發揮出來,消費的基礎性作用還需要進一步增強,突出表現在農村居民消費水平相對較低,消費潛力還沒有得到充分釋放,已經成為制約國內經濟大循環在更高水平進行的一個堵點。 第一,農村居民消費水平相對較低。改革開放以來,我國城鄉居民消費水平總體上呈不斷提高的趨勢。根據《中國統計摘要(2020)》數據,從居民人均消費支出水平看,全國居民人均消費支出從2014年的14 491.4元增加到2019年的21 558.9元,年均名義增長8.3%。其中,城鎮居民從2014年的19 968.1元增加到2019年的28 063.4元,年均名義增長7.0%;農村居民從2014年的8382.6元增加到2019年的13 327.7元,年均名義增長9.7%。與城鎮居民相比,農村居民消費水平相對較低。城鄉居民人均消費差額從2014年的11 585.5元擴大到2019年的14 735.7元,城鎮居民消費始終是農村居民消費的2倍以上。從農村內部來看,農村居民消費差距也較大。2019年,年人均消費超過2萬元的省份有3個,分別是上海(22 448.9元)、北京(21 881.0元)和浙江(21 351.7元),年人均消費不到1萬元的省份有3個,分別是山西(9728.4元)、甘肅(9694.0元)和西藏(8417.9元),最高的上海和最低的西藏相差2.7倍。 第二,農村居民服務性消費水平低。衡量人們生活質量的指標通常有兩個,分別是恩格爾系數和服務性消費所占比重。恩格爾系數是指食品支出占家庭消費總支出的比重。一般來說,恩格爾系數越低,說明生活質量越高。服務性消費所占比重越高,說明消費質量越高。近年來,我國農村居民恩格爾系數雖然持續下降,但農村家庭的恩格爾系數仍然高于城鎮家庭,農村居民的消費結構仍然以食物、衣著和醫療等生存性消費為主,享受發展性消費占比相對較小[15]。根據《中國統計摘要(2020)》數據,2019年全國居民恩格爾系數達到28.2%,比2014年的31.0%下降2.8個百分點。其中,城鎮居民從2014年的30.0%下降到2019年的27.6%,下降2.4個百分點;農村居民從2014年的33.6%下降到2019年的30.0%,下降3.6個百分點。從服務性消費所占比重來看,2019年全國居民這一比重為45.6%,比2014年的40.3%上升5.3個百分點。其中,城鎮居民從2014年的42.3%上升到2019年的48.2%,上升5.9個百分點;農村居民從2014年的35.1%上升到2019年的39.7%,上升4.6個百分點。從絕對水平來看,2019年,城鄉居民消費差距為14 735.7元/人。其中,服務性消費差距為8227.5元/人,占55.8%。 第三,農村居民對耐用消費品的消費相對不足。根據《中國統計摘要(2020)》數據,從平均每百戶居民家庭年末主要耐用消費品擁有量來看,2019年,城鎮居民擁有家用汽車43.2輛,而農村居民只有24.7輛;城鎮居民擁有洗衣機99.2臺,而農村居民只有91.6臺;城鎮居民擁有電冰箱/柜102.5臺,而農村居民只有98.6臺;城鎮居民擁有彩色電視機122.3臺,而農村居民只有117.6臺;城鎮居民擁有空調128.3臺,而農村居民只有71.3臺;城鎮居民擁有家用電腦72.2臺,而農村居民只有27.5臺。 國內大循環的暢通必須以消費的高水平實現為前提。農村居民消費水平不足一定程度上說明農村居民消費存在著堵點。提升農村居民消費水平將會推動國內大循環在更高水平、更高層次上進行。 (三)從農村消費溯源來看,國內大循環暢通的堵點在于農村居民收入水平低,增收難度大 第一,農村居民消費與農村居民收入高度正相關。消費是收入的函數,沒有收入就沒有消費。改革開放以來,我國農村居民人均消費支出從1978年的116元增加到2019年的13 327.7元,年均增長12.3%。農村居民人均可支配收入從1978年的133.6元增加到2019年的16 020.7元,年均增長12.4%。從圖1可以看出,我國農村居民消費與農村居民可支配收入存在高度正相關關系,表明我國農村居民可支配收入可以解釋99.9%的農村居民消費。也就是說,收入多,消費高;收入少,消費低。 第二,農村居民收入水平相對較低。從人均收入水平來看,農村居民人均收入水平明顯低于城鎮居民人均收入水平。改革開放以來,我國居民收入總體增長較快。根據《中國統計摘要(2020)》數據,全國居民人均可支配收入從1978年的171.2元增加到2019年的30 732.8元,年均名義增長13.5%,實際增長8.4%。其中,城鎮居民從1978年的343.4元增加到2019年的42 358.8元,年均名義增長12.5%,年均實際增長7.2%;農村居民從1978年的133.6元增加到2019年的16 020.7元,年均名義增長12.4%,年均實際增長7.7%。與城鎮居民人均可支配收入相比,2019年農村居民比城鎮居民少26 338.1元。如果農村居民收入能夠達到城鎮居民收入水平,將會拉動農村居民消費更快增長,從而促進國內經濟在更高水平上循環。 第三,農村居民收入增長存在著四大制約因素。按照現行統計制度,我國農村居民收入包括工資性收入、經營凈收入、財產凈收入、轉移凈收入四個部分。與這四個方面相對應,我國農村居民收入增長存在四大制約因素。 從工資性收入來看,農村居民學歷水平低是一個重要制約因素。在我國農村居民可支配收入中,農村居民工資性收入所占比重呈逐年上升趨勢,從2013年的38.7%逐年上升到2019年的41.1%。從絕對額來看,2013—2019年,我國農村居民工資性收入從3652.5元/人增加到6583.0元/人。同期,我國城鎮居民工資性收入從16 617.4元/人增加到25 565.0元/人。城鄉居民工資性收入差距從12 964.9元/人擴大到18 982.0元/人。其主要原因是農村居民學歷水平較低。學歷水平在一定程度上代表著在勞動力市場上的就業能力。一般說來,學歷越高,就業能力越強,收入水平越高。總體上看,目前我國農村居民學歷水平比較低。根據Wind數據,2019年,我國不識字或識字很少的農民工人數占全部農民工的1.0%,小學畢業人數占15.5%,初中畢業人數占55.8%,高中畢業人數占16.6%,大專及以上畢業人數占10.9%。農民工學歷水平低導致農民工從事的行業多是勞動密集型行業。2019年,在制造業就業的農民工人數占27.4%,在建筑業就業的農民工人數占18.7%,在批發零售業、住宿餐飲業、居民服務及其他服務業、交通運輸倉儲和郵政業就業的農民工人數占36.4%,其他行業占14.8%。從工資收入的行業分布來看,農民工所從事的這些行業基本上都是工資水平相對較低的行業。 從經營凈收入來看,農業比較利益低是一個重要制約因素。在我國農村居民可支配收入中,農村居民經營凈收入占有較大比重。2013—2019年,我國農村居民經營凈收入從3934.8元/人增加到5762.0元/人,年均增長6.6%,占可支配收入總額的比重從41.7%下降到36.0%。所占比重下降的一個重要原因就是近年來農業比較利益低且呈下降趨勢。 從財產凈收入來看,農村土地經營權閑置是一個重要制約因素。總體上看,我國農村居民財產凈收入較少。2013—2019年,全國居民財產凈收入從1423.3元/人增加到2619.0元/人。其中,城鎮從2551.5元/人增加到4391.0元/人,農村居民從194.7元/人增加到377.0元/人。同期,全國居民人均財產凈收入占可支配收入總額的比重從7.8%上升到8.5%。其中,城鎮居民從9.6%上升到10.4%,農村居民從2.1%上升到2.4%。農村居民財產性收入較少的主要原因是農村土地經營權閑置而不能給農村居民帶來收益。對于廣大農村居民來說,除承包土地外,其他財產規模較小。目前農村土地雖然實行了農村土地所有權、承包權和經營權“三權分置”政策,土地經營權可以流轉,但從實際情況來看,土地經營權閑置多、流轉少,沒有變成可投資、有收益的資產,導致農村居民的財產性收入較少。其主要原因有以下方面:從流轉土地的供給方來看,土地是農民生活生存的最重要和最后的保障。在目前農村社會保障制度還不健全的情況下,許多農民雖然離土進城,但寧愿將土地閑置、拋荒撂荒,也不愿意將土地流轉出去。從流轉土地的需求方來看,農村承包土地地塊面積小,很難形成規模經營,農業是一個弱質低效產業,如果再加上土地經營權流轉費用,農業經營比較利益就更低了。從流轉土地抵押貸款供需雙方來看,一方面,由于農地經營權抵押存在評估價值低、貸款期限短、金融機構手續復雜、審批時間長等問題,借款人借款的積極性并不高;另一方面,由于農地經營權抵押貸款金額小、成本高,特別是抵押物處置難度大、風險高,金融機構存在明顯的“不愿貸、不敢貸”的問題,銀行貸款的積極性也不高[16]。土地流轉服務體系不健全,土地需求與土地供給信息不對稱。所有這些因素,造成農村土地經營權流轉困難。 從轉移凈收入看,政府轉移性收入分配存在不合理因素。從人均轉移凈收入來看,全國居民從2013年的3042.1元增加到2019年的5680.0元。其中,城鎮居民從2013年的4322.8元增加到2019年的7563.0元,農村居民從2013年的1647.5元增加到2019年的3298.0元。轉移性收入包括養老金或退休金、社會救濟和補助、政策性生產補貼、政策性生活補貼、救災款、報銷醫療費等。城鄉之間居民轉移凈收入差距較大的主要原因是城鄉社會保障標準存在較大差異。我國雖然建立了覆蓋城鄉的社會保障制度,但不同保障制度之間的保障水平差異較大。根據Wind 數據,2019年,我國城鄉居民最低生活保障標準分別為624.0元/人月和444.6元/人月,二者相差2152.8元/人年,農村居民低保標準為城市的71.3%。農村居民領取的養老金水平也遠低于城鎮居民和城鎮退休職工。 (四)從財政實力來看,財政政策可以在鄉村振興中發揮重要作用 近年來,我國財政實力不斷增強。根據Wind數據,全國一般公共預算收入由2015年的152 269億元增加到2020年的182 895億元,年均增長3.7%。其中,中央一般公共預算收入從2015年的69 267億元增加到2020年的82 771億元,年均增長3.6%。全國政府性基金預算收入從2015年的42 338億元增加到2020年的93 489億元,年均增長17.2%。全國國有資本經營預算收入由2015年的2551億元增加到2020年的4778億元,年均增長13.4%。財政實力的增強為財政政策促進鄉村振興提供了資金保障。 四、推進鄉村振興、暢通國內大循環的財政政策優化建議 暢通國內大循環,增加農村居民收入是關鍵。要增加農村居民收入,必須解決四大制約因素。而這四個方面,正是鄉村振興戰略的主要內容,本質上是資源優化配置問題。財政是國家治理的基礎和重要支柱,支持鄉村振興責無旁貸。財政處于社會再生產的分配環節,對資源優化配置具有重要作用。要推進鄉村振興戰略,就必須充分發揮財政在資源配置中的重要作用,解決制約農村居民收入增長的關鍵因素,增加農村居民收入,提振農村居民消費,促進國內大循環在更高層次上實現暢通。 (一)進一步加大財政對農村產業振興的投入,提高農業比較效益 促進農村產業振興,是提高農業經營比較效益、增加農村居民收入的關鍵措施。近年來,一般公共預算對農林水支出規模在不斷加大,從2010年的8129.6億元增加到2019年的22 862.8億元,占一般公共預算支出比重始終穩定在9.0%以上,對促進農業發展發揮了重要作用。構建新發展格局,增加農民收入,需要進一步加大財政對農村產業振興的投入力度,著力解決一家一戶干不了或干不好的一些基本公共服務問題。一是進一步加大財政對農業傳統基建的投入。繼續大力加強農田水利薄弱環節建設,加強農業水利工程建設和配套改造,提高農業抵御水旱災害的能力。加強農田和機耕道路建設,促進農業規模化生產、機械化耕作、產業化經營。加強農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設,提升全產業鏈設施裝備支撐水平,延伸農業產業鏈,促進農村一二三產業融合發展,增加農產品附加值,穩定農業生產,提升農產品供應能力。二是進一步加大財政對農業新基建的投入。發展智慧農業,加強對農業機器人等人工智能工具在農業生產中的應用,提高農業生產效率。加快農業農村大數據平臺建設,促進大數據、互聯網與農業深度融合,提升現代信息技術在農業領域應用的支撐能力。完善財政投入方式,吸引更多社會資金參與到農業新基建中來。三是進一步加大財政對農業生物育種的投入。推動農業現代化,種子是基礎。要健全對農業種業技術的研發培育和推廣應用的財政政策支持體系,促進育繁推一體化。通過完善農業發展的基礎設施和生物技術等措施,進一步降低農業生產成本,增加糧食產量,提高農業比較利益,增加農村居民收入,有效保護農民種糧積極性。 (二)進一步加大財政對農村教育的投入力度,為農村居民增收提供智力支持 發展農村教育是提高農村居民素質、增強農村居民就業能力的重要舉措。針對農村居民學歷水平總體較低的問題,應繼續強化城鄉教育機會均等政策,為農村居民提供公平的受教育機會。一是繼續加大對農村基礎教育的投入。基礎教育是提高國民素質的奠基工程。促進教育公平,首先要從基礎教育抓起。今后要繼續加大對基礎教育的投入,尤其是要加大對農村居民的教育投入,改善農村辦學條件,減少農村居民接受教育的成本,從根本上解決其就業能力和收入低的問題。二是進一步加大對職業教育的投入。職業教育與產業發展和農村居民增收關聯度高。針對農村居民學歷教育水平不高、接受職業培訓覆蓋面不夠廣泛的問題,今后要繼續加大對農村居民職業教育的投入,并制定財政激勵政策,鼓勵企業等社會力量加大對農村居民職業教育的投入,提高農村居民就業能力和獲取收入的能力。三是加大對農村教育新基建的投入。要加大對網絡和人工智能等新型教育信息化基礎設施建設的投入,完善國家數字教育資源公共服務,加快發展面向農村居民的網絡教育體系,為農村居民提供均等的學習機會。 (三)進一步完善財政支持農村土地流轉的政策,形成農村居民增收長效機制 積極探索農村土地“三權分置”政策實施的有效形式,使農村土地資源變成土地資產。健全利益聯結機制,讓農村居民更多分享土地增值收益。通過農村土地經營權入股,農民變成股東,獲得財產性收入。通過土地抵押貸款,促進農業生產經營,農民獲得經營性收入。通過農村土地經營權的流轉,使農民變成產業工人,獲得薪金收入即勞動報酬收入。要進一步完善支持農村土地流轉的財政政策。對于土地流出農戶,財政按照土地流轉合同約定的流轉年限和流轉面積給予適當補貼。對于土地流入農戶,財政按照抵押貸款合同給予貼息支持。加大財政對土地流出的農民就業創業的支持力度,免費提供就業創業培訓,免費提供就業信息,對創辦實體的農戶給予稅費減免和財政補貼政策支持。加大財政對土地流轉的基本公共服務投入力度。支持建立土地流轉服務機構,免費提供土地流轉信息,加強對土地流轉中介服務機構的培育,對涉及土地流轉業務的人員開展培訓,對土地流轉評估相關費用給予適當補助。 (四)進一步完善財政調節收入分配的相關政策,提高農村居民轉移性收入 一是進一步完善農業生產補貼政策。完善農機具購置補貼政策,將農業機器人等人工智能工具的購買納入農業補貼范圍。完善糧食等主要農產品最低收購價格政策,保障農民種糧收益基本穩定。二是進一步完善社會救助制度,提高城鄉居民最低生活保障水平,兜牢基本生活底線。三是逐步提高農村居民的醫療和養老保險待遇。支持完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,合理提高政府補助標準。完善城鄉居民基本養老保險制度和正常調整機制,逐步提高農村居民的養老金待遇,增加農村居民的養老金收入。四是擴大失業保險的覆蓋范圍。鼓勵農民工和靈活就業人員參加失業保險,擴大參保面,將失業保險保障范圍擴大到城鄉所有參保失業人員,實現城鄉全覆蓋,切實保障失業人員基本生活。 參考文獻 [1]黃群慧.暢通國內大循環 構建新發展格局[N].光明日報,2020-07-28(11). [2]黃奇帆.對加快構建完整的內需體系,形成國內國際雙循環相互促進新格局的思考和建議[J].中國經濟周刊,2020(14):94-103. [3]歐陽優.準確把握我國經濟發展新的戰略方向[N].經濟日報,2020-08-28(01). [4]劉鶴.加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局[N].人民日報,2020-11-25(006). [5]郭威,李瑞雪.論新時代堅持擴大內需這個戰略基點[J].學術研究,2021(6):1-8. [6]龍少波,張夢雪,田浩.產業與消費“雙升級”暢通經濟雙循環的影響機制研究[J].改革,2021(2):90-105. [7]徐海龍,陳志.以科技創新促進經濟“雙循環”新格局形成[J].科技中國,2021(6):1-4. [8]姚樹潔,房景.科技創新推動“雙循環”新格局發展的理論及戰略對策[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2021(3):39-51. [9]陳勁,陽鎮,尹西明.雙循環新發展格局下的中國科技創新戰略[J].當代經濟科學,2021(1):1-9. [10]王微,劉濤.以強大國內市場促進國內大循環的思路與舉措[J].改革,2020(9):5-14. [11]王一鳴.國內大循環與對外開放是統一的[N].環球時報,2020-08-07(005). [12]榮晨,盛朝迅,易宇,等.國內大循環的突出堵點和應對舉措研究[J].宏觀經濟研究,2021(1):5-18. [13]楊遠根.城鄉基本公共服務均等化與鄉村振興研究[J].東岳論叢,2020(3):37-49. [14]陳錫文.國內農產品價格普遍高于國際市場,但進口絕對不能全放開[EB/OL].(2017-09-27)[2021-05-16].https://www.sohu.com/a/194850757_115479. [15]朱夢冰.我國農村居民消費不平等的演變趨勢[J].北京工商大學學報(社會科學版),2018(1):9-18. [16]林一民,林巧文,關旭.我國農地經營權抵押的現實困境與制度創新[J].改革,2020(1):123-132. 黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出要加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是黨中央根據國際國內形勢的發展變化,立足我國新發展階段,遵循大國經濟發展規律,而作出的重大戰略決策,是指導我國當前和今后一個時期經濟運行的中長期發展戰略。我們必須深刻認識這一重大戰略決策的重要意義,著力打通生產、分配、流通、消費各個環節,打通堵點、連接斷點,實現國內大循環的暢通。為此,理論界和實務部門都在積極尋找堵點和斷點,為暢通國內大循環建言獻策。暢通國內大循環的目的是在新的國際國內環境下讓人民群眾過上更加美好的生活。這是查找判斷堵點斷點的根本依據。凡不利于人民生活水平提高的點就是堵點斷點。消費是衡量人民生活水平的重要指標,應當從消費出發,立足消費查找堵點斷點。 本文試圖從農村居民消費入手,對暢通國內大循環問題進行溯源研究。目前,我國城鄉居民消費結構不平衡,農村居民消費水平明顯低于城鎮居民。根據Wind數據,2019年,在我國居民最終消費總額中,城鎮居民消費占78.33%,農村居民消費占21.67%;從城鄉人口結構看,目前城鎮人口占60.6%,農村人口占39.4%。2020年,農村居民人均消費水平為16 063.0元,城鎮居民人均消費水平為34 033.0元,農村居民人均消費水平不到城鎮的50%。如果農村居民消費水平能夠進一步提高,將會促進國內經濟大循環在更高水平上進行。基于此,本文將重點研究以下問題:農村居民消費與國內大循環有何關系?如何通過推進鄉村振興戰略來促進農村居民消費,進而暢通國內大循環?財政政策作為配置資源的重要手段,在推進鄉村振興、暢通國內大循環中可以發揮什么作用?本文主要從社會再生產的角度,就促進農業生產和提振農村居民消費問題來開展研究。 一、相關文獻綜述 就暢通國內大循環而言,社會各界分別從不同的角度進行了研究,積極尋找堵點。從有關文獻和媒體材料來看,以下四個方面的觀點具有一定的代表性: 一是堵點在供給側。有研究認為,當前我國國民經濟循環的主要矛盾是供給與需求不匹配、不協調和不平衡,國民經濟循環無法有效暢通的矛盾主要方面不在需求側而在供給側,主要表現是企業的供給質量不高,產業的智能化、高端化、綠色化和服務化水平不高[1]。當前,供給側存在不少短板。比如,在要素市場,資金、土地、勞動力等要素合理流動仍存在不少障礙;在產品市場,物流成本仍然過高,農村市場與電商對接仍存在“最后一公里”的問題;在服務市場,教育、醫療、養老等領域改革有待深化[2]。要牢牢堅持供給側結構性改革這個戰略方向,疏通國內經濟大循環的梗阻和堵點,持續提升供給體系的質量與效率,這是解決供需不平衡不匹配、暢通國民經濟循環的關鍵所在[3]。 二是堵點在需求側。有研究認為,當前和今后一個時期,我國經濟運行面臨的主要矛盾仍然在供給側,但也要高度重視需求側管理,堅持擴大內需這個戰略基點[4]。外需的不可持續性和波動性決定了我國經濟必須轉向以內需為主的發展[5]。近年來,我國所面臨的內外部環境發生了深刻變化,以國際經濟大循環為主的發展模式難以為繼,國內經濟大循環在消費環節存在的主要堵點是居民消費能力有待提升,居民消費意愿不足[6]。 三是堵點在技術側。有研究認為,我國基礎核心技術與創新設計能力薄弱,高端和高質量供給能力不足,一些高精尖產品、關鍵零部件嚴重依賴進口,產業鏈供應鏈的關鍵環節自主控制能力不強,成為制約國民經濟循環暢通運行的斷點和堵點。需要緊緊抓住科技創新這一關鍵著力點,破除我國產業鏈和供應鏈存在的斷點和堵點,促進國內經濟大循環的暢通[7]。我國面臨“卡脖子”的技術領域還有很多,有些領域還存在空白,是我國保持經濟持續高質量發展的制約因素,也是構建新發展格局、維持長期可持續增長必須攻克的難關。科技創新是推動形成“雙循環”新發展格局的基礎保障[8]。長期以來,我國以出口導向和加工貿易為主的經濟發展模式,導致國內企業核心技術過分依賴于進口以及國際市場的合作伙伴,而削弱了內生的研發創新動力,嚴重威脅到我國產業鏈、供應鏈與價值鏈乃至創新鏈的安全性與穩定性。構建新發展格局是應對當前新的國際科技競爭新形勢的重大戰略性部署與戰略調整[9]。 四是堵點在市場側。有研究認為,強大的國內市場是促進國內大循環的市場運行基礎和保障。當前國內市場發展還存在脆弱性,距離建成強大的國內市場仍有一定差距,促進國內大循環的能力有待提升[10]。打通國內經濟大循環,就是要打通生產、分配、流通、消費各個環節,建設統一開放、競爭有序的高標準市場體系,完善公平競爭制度,促進國內規則更好地對接國際高標準市場規則體系[11]。現階段,我國統一大市場尚未形成,物流體系標準化程度不高,物流網絡分布不均衡,各種運輸方式銜接不暢,物流倉儲設施嚴重缺乏,物流成本較高,物流效率仍有較大提升空間,要素自由流動存在一定程度的壁壘,商品和服務跨區域流動仍不暢通[12]。 上述這些觀點對于暢通國內大循環問題的研究具有積極的推動作用。但是,目前從推進鄉村振興、提升農村居民消費視角來研究暢通國內大循環的文獻還不多。基于此,本文通過對國內大循環與農村居民消費關系的理論和現實分析,認為農村居民消費不足是暢通國內大循環的一個堵點,必須充分發揮財政政策作用,大力推進鄉村振興戰略,增加農村居民收入,提升農村居民消費水平。 二、國內大循環、鄉村振興與財政政策關系的理論分析 我們有必要從理論上弄清楚暢通國內大循環與推進鄉村振興的關系,以及推進鄉村振興與財政政策的關系。 (一)國內大循環暢通的關鍵是消費環節的暢通 國內大循環是國內生產、分配、流通、消費實現循環往復、不斷進行的過程。這是一個國家尤其是大國存在和發展的前提條件。一個國家尤其是大國必須能夠實現內部可循環,如果不能實現國內大循環,就不能保障國家安全穩定。要實現國內大循環,生產、分配、流通、消費每個環節都必須暢通。無論哪個環節出現堵塞,國內大循環都不會暢通。在這些環節中,最根本的也是最困難的是消費環節的暢通。因為影響消費實現的因素很多。消費的實現通常需要幾個前提,要手里有錢,有錢可花,有錢能花,愿意花錢,敢于花錢,有物可買,錢花得出去。只有這些因素都具備了,消費才能實現。國內大循環本質上是生產與消費的大循環。從靜態來看,生產是起點,消費是終點。生產決定消費,沒有生產就沒有消費。從動態來看,消費反作用于生產。消費是生產的動力和目的。沒有消費,生產也就失去了目的和意義,生產的產品只有被消費者使用,生產才算最終完成,并開始新的循環。但生產與消費通常存在著矛盾,生產的產品不能順利地被消費者消費,導致生產與消費大循環不能順利進行。因此,消費是國內大循環的關鍵環節。 (二)消費環節暢通的關鍵在于農村居民消費的振興 消費不僅包括城鎮居民消費,而且包括農村居民消費。農村是以從事農業生產為主的人聚居的地方,承擔著農業生產并提供糧食等農產品的任務。農村居民消費就是從事農業生產的人的消費。農村居民消費振興了,農村居民就能夠安心從事農業生產,糧食安全就有了保障。實際上,從農業社會進入工業社會以后,由于生產力的發展、社會分工的細化,國內經濟大循環就成為一個非常復雜的系統,由一系列的子循環構成。其中,存在著兩個最基本的循環:一個是農產品進城循環,一個是工業品下鄉循環。這兩個循環之所以是最基本的,是因為農產品進城循環解決的是城鎮居民的吃飯問題,工業品下鄉循環解決的是農村居民的工業品需求問題。沒有這兩個基本循環,或者說這兩個基本循環不暢通,城鄉居民就難以正常生活。這兩個基本循環在現代社會條件下是客觀存在的。具體來說,農產品進城循環是農民生產的農產品,進城銷售給城鎮居民,城鎮居民支付相應款項,農民獲得相應收入,完成進城農產品的一個循環,然后進入下一個農產品的循環。工業品下鄉循環是企業生產的工業品下鄉銷售給農民,農民支付相應款項,企業獲得相應收入,完成下鄉工業品的一個循環,然后進入下一個工業品的循環。這兩個基本循環既有區別又相互聯系,互為條件、互為前提、互相促進。一個循環的完成以另一個循環的順利完成為條件。只有進城農產品的循環完成以后,銷售得到實現,農民取得銷售收入,才能形成對下鄉工業品的購買力。同樣,只有下鄉工業品的循環完成以后,銷售得到實現,企業取得銷售收入,才能形成對進城農產品的購買力。因此,這兩個基本循環任何一個出了問題,另一個循環也就不能實現。這兩個基本循環的本質是農產品與工業品的相互交換。 上述兩個循環可以抽象成下面的簡單模型:按照產品用途,將整個社會產品分為兩大類,即農產品和工業品,分別用L和G 表示。農產品主要滿足食品需要,工業品主要滿足非食品需要。分別用c、v、m表示產品生產的物耗成本、人工成本和剩余產品價值。進城農產品的價值為L(c+v+m)-L(c+v)= L(m)>0,否則,城鎮居民就缺少食品,農村居民也無力購買工業品。下鄉工業品的價值為G(c+v+m)-G(c+v)= G(m)>0,否則,農村居民就缺少工業品,城鎮居民也無力購買農產品。同時,要暢通整個國內經濟大循環,還必須滿足L(m)=G(m)的條件,否則,當L(m)>G(m)時,農民購買力不能完全得到實現,下鄉工業品供不應求;當L(m) (三)農村居民消費振興的關鍵在于鄉村振興 在工業品循環和農產品循環這個問題上,農產品循環是問題的主要方面。一是因為農業是基礎產業。在國民經濟大循環中,農業承擔著重要任務,不僅為人們提供糧食和經濟作物,解決人們的溫飽問題;而且還為工業提供大量的原材料,豐富人們的物質文化生活。如果沒有第一個循環,城鎮居民吃飯就成了問題。二是因為農業是弱質產業。農業既要面對自然環境變化的風險,又要面對市場供求變化的風險。農業對自然條件的依賴程度較高,在強大的自然力面前,農業抗御風險的能力相對較弱。農業生產進入壁壘較低,生產者眾多,導致農產品供給彈性大,而農產品作為生活必需品,需求彈性小,從而導致農產品在市場上很容易形成過度競爭,形成農產品價格偏低、豐產不豐收的局面。同時,農產品生產周期長,綜合成本高,儲存保管困難,使得農產品在市場中處于不利地位,面臨著巨大的市場風險。因此,對農業生產要給予特殊的支持。三是因為農民是弱勢群體。農民由于學歷水平總體較低,在市場競爭和權益維護中通常處于弱勢地位。因此,對農民要給予特別的關心。四是因為農村是相對欠發達地區。由于農村面積大,受農業生產半徑影響,農村居民居住分散。同時,社會資源有限,道路水電氣等基礎設施建設成本高,導致基本公共服務水平通常較低。因此,對農村發展要加大投入力度。改革開放以來,我國經濟大循環之所以不斷邁上新臺階,一個重要原因就是對“三農”問題給予了高度重視,使農產品循環得到了暢通,農村消費潛力得到了釋放。進入新時代,我國經濟大循環要在更高水平上進行,同樣要不斷釋放農村居民消費潛力。黨的十九大報告已明確提出要按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,大力實施鄉村振興戰略,其目的之一就是要振興農村居民消費。因為鄉村振興的目標之一是生活富裕,而生活富裕的重要標志就是消費水平和消費質量的提升。暢通國內經濟大循環需要實施鄉村振興戰略;鄉村振興是國內大循環暢通的重要基礎,沒有鄉村振興,國內大循環就會遇到梗阻,就無法暢通。 (四)推進鄉村振興需要財政政策的支持 從經濟學理論上講,暢通國內經濟大循環,就是要實現供給與需求的基本平衡。但在實際經濟運行中,經濟大循環的條件經常會得不到滿足,循環經常會受到破壞或者在低水平上進行。如何使受到破壞的條件得到滿足,使中斷的循環繼續進行,使低水平的循環向著更高水平上推進,不同的理論有著不同的觀點。 一是市場調控論。古典經濟學認為,經濟運行始終受到一只“看不見的手”的調控。在這只“看不見的手”的支配下,經濟運行會自動實現供需平衡。當生產不足時,價格上漲,促進生產增加供給;當消費不足時,價格下降,刺激需求擴大消費,從而實現生產與消費、供給與需求的平衡,暢通經濟大循環。市場調控論認為,市場是萬能的,政府應當少干預,政府只是為市場提供基礎環境,做好重大基礎設施建設等。 二是需求調控論。凱恩斯主義認為,供給與需求基本平衡是經濟大循環順利進行的前提條件。但是,經濟運行本身總是造成有效需求不足,從而制約著經濟循環的順利進行。凱恩斯主義認為,市場這只“看不見的手”不是萬能的,并沒有足夠強大的自動機制,促使供給與需求保持平衡。為此,國家應采取擴張性的經濟政策,通過增加需求來促進經濟循環暢通。 三是計劃調控論。馬克思主義認為,社會再生產順利進行必須保持一定的比例關系,也就是說,供給與需求必須保持平衡。但在資本主義私有制條件下,供給與需求的平衡經常遭到破壞。這主要是因為,資本主義私有制存在兩大不可克服的矛盾:整個社會生產無限擴大與勞動人民購買力相對縮小之間的矛盾;個別企業生產的有組織性和整個社會生產的無序性之間的矛盾。這兩個矛盾使得在資本主義私有制條件下生產與消費的矛盾不可調和,供給與需求不能保持平衡,從而導致經濟大循環無法順利進行。為此,應實行生產資料公有制,在全社會范圍內實行計劃調控,從制度上鏟除引致破壞經濟大循環的因素。 四是宏觀調控論。鄧小平理論將馬克思主義基本原理與我國的具體實踐相結合,認為計劃經濟不等于社會主義,資本主義也有計劃;市場經濟不等于資本主義,社會主義也有市場;市場和計劃都是經濟手段。計劃多一點還是市場多一點,不是社會主義與資本主義的本質區別。黨的十四大報告明確指出,社會主義市場經濟體制就是要使市場在社會主義國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用。 五是規劃導向論。習近平新時代中國特色社會主義思想進一步豐富了宏觀調控論,強調規劃對宏觀調控的導向作用,把規劃引領作為治國理政的一種重要方式。宏觀調控的主要任務是保持經濟總量平衡,促進重大經濟結構協調和生產力布局優化,實現經濟持續健康發展。科學的宏觀調控是使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用,是以國家發展規劃為戰略導向、以財政政策和貨幣政策為主要手段,就業、產業、投資、消費、區域等政策協同發力的宏觀調控體系。 從當前各個國家經濟發展的實踐來看,各個國家都是采取計劃與市場相結合的宏觀調控方式,幾乎沒有單純依靠計劃或市場進行調控的國家。不同的是由于各個國家的國情不同,經濟社會發展的階段特征不同,有時計劃多一點,有時市場多一點,目的都是為了實現社會供需平衡,暢通經濟循環。也就是說,暢通經濟大循環需要宏觀調控,宏觀調控需要綜合運用多種政策工具。其中,財政政策是宏觀調控的重要政策工具。這是由財政政策工具的內在功能決定的。財政收入作為政府參與分配取得的商品,形成社會總供給的一部分;財政支出作為政府履行職能需要消費的商品,形成社會總需求的一部分,因此,財政的一收一支必然會對社會總供給與總需求的平衡產生重要影響。也就是說,財政政策可以對國內大循環的暢通產生重要調節作用。更高水平的循環可以帶來更多的財政收入,同時也需要更多的財政支出和更大力度的財政政策進行調節。財政屬于社會再生產的分配環節。作為生產要素的分配,財政可以調節資源配置的規模和結構。作為生產成果的分配,財政可以調節居民收入分配水平和結構。鄉村振興作為產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興的過程,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,實際上是資源配置和收入分配的調節過程,是生產要素的配置和生產成果的分配過程,是促進農村居民收入增加、提高農村居民消費、實現生活富裕的過程。因此,財政政策可以對鄉村振興發揮重要的促進作用,從而推動國內大循環在更高層次、更高水平上進行。 三、我國國內大循環、鄉村振興與財政政策關系的現實分析 從社會再生產角度考察,生產能力決定著國內大循環的潛在規模,消費水平決定著國內大循環的現實水平。生產包括工業生產和農業生產,消費包括城鎮消費和農村消費。農業生產能力和農村居民消費水平取決于鄉村振興的程度。從我國的現實情況來看,農業生產和農村居民消費是暢通國內大循環的短板和堵點。 (一)從供給側來看,我國經濟總體具有強大的生產能力,但農業生產對暢通國內大循環的制約作用越來越明顯 經過改革開放以來40多年的發展,我國已經成為“世界工廠”,具有強大的國內生產能力,主要表現在:第一,我國有著強大的工業品生產能力。我國主要工業產品產量均位居世界前列。根據國家統計局編制的《國際統計年鑒》(2020年)數據,2019年,我國粗鋼、煤、發電量、水泥、化肥、棉布產品產量均居世界第一位,原油產量居世界第六位。第二,我國具有完整的工業體系。按照聯合國頒布的產業分類國際標準,所有的工業行業可以分為39個工業大類、191個中類、525個小類。擁有完整的工業體系,對一個國家特別是大國的經濟效率和經濟安全來說尤為重要。一個國家的工業體系越完整,這個國家的生產成本越低,生產配套的效率越高。因為完整的生產體系可以用很短的時間和很低的價格獲得所需要的產品,從而大大降低生產成本,提高生產效率。不僅如此,還可以確保國家在戰時或外部封鎖之后能夠生產一切所需的產品,因而對確保國家經濟安全具有重要意義。我國不僅有強大的工業生產能力,而且有著獨立完整的工業體系,這不僅是我國綜合生產成本低、對外資有著巨大吸引力的重要原因,而且是我國應對世界百年未有之大變局的最大優勢。第三,我國有著強大的農產品生產能力。我國糧食產量不斷邁上新臺階。根據Wind數據,2012年我國糧食產量首次突破6000億公斤,2015年突破6500億公斤,之后一直保持在這個水平。2020年達到66 949億公斤。我國主要農產品產量均居于世界前列。根據國家統計局編制的《國際統計年鑒》(2020年)數據,2019年,我國谷物、肉類、籽棉、花生、茶葉、水果產量均居世界第一位,大豆產量位居世界第四位,油菜籽產量位居世界第二位,甘蔗產量位居世界第四位。第四,我國有著眾多的市場主體。根據Wind數據,2018年,我國市場主體數量突破1億戶,達到11 020.1萬戶。其中,企業3474.2萬戶,個體工商戶7328.6萬戶,農民專業合作社217.3萬戶。到2020年底,我國已有市場主體13 840.7萬戶,其中企業4331.4萬戶,個體工商戶9287.2萬戶,農民專業合作社222.1萬戶。這些市場主體是我國經濟活動的主要參與者、就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者,將推進國內大循環再上新臺階。 但是,從農業生產來看,存在著農業比較利益下降的趨勢。農業比較利益實際上是農產品價格與生產成本比較的結果。近年來,國際市場農產品價格的“天花板”與國內農產品生產成本的上漲在不斷擠壓農業比較利益。第一,從農產品價格來看,上升空間不大。有研究表明,與國際市場比較,2015年以來,我國谷物的價格平均高出30%~50%,大豆價格高出40%~50%,棉花價格高出30%~40%,糖的價格高出60%,牛羊肉價格高出70%~80%[14]。第二,從畝均產值看,亦呈下降趨勢。根據Wind數據,我國稻谷、小麥、玉米三種糧食平均產值于2011年超過1000元/畝,達到1041.9元/畝,2014年達到最高,為1193.4元/畝,隨后卻出現下降趨勢,2018年下降到1008.2元/畝。第三,從畝均成本看,呈上升趨勢。種糧總成本2013年超過1000元/畝,達到1026.2元/畝,隨后逐年上升,2018年達到1093.8元/畝。第四,從凈利潤來看,呈下降趨勢。以總成本計算的凈利潤于2011年達到最高,為250.8元/畝,隨后波動下降,2016年以后為負數,2018年為-85.6元/畝。上述數據說明我國農業比較利益低且呈現下降趨勢。這種下降趨勢不利于調動農民種糧積極性,長此下去,有可能使農業生產成為制約國內大循環的短板,影響國內大循環的暢通。 (二)從需求側來看,我國有著強大的國內市場,但農村居民消費對暢通國內大循環的制約作用越來越明顯 我國擁有14億人口,有著強大的國內市場,特別是消費市場,有著巨大的消費需求。經過改革開放40多年的發展,我國實現了從站起來到富起來再到強起來的偉大飛躍,人民對美好生活的向往更加強烈,人民群眾的需要日益多樣化,期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更優質的商品、更舒適的居住條件、更可靠的社會保障、更高水平的服務等。但總體上看,我國強大國內市場的優勢還沒有充分發揮出來,消費的基礎性作用還需要進一步增強,突出表現在農村居民消費水平相對較低,消費潛力還沒有得到充分釋放,已經成為制約國內經濟大循環在更高水平進行的一個堵點。 第一,農村居民消費水平相對較低。改革開放以來,我國城鄉居民消費水平總體上呈不斷提高的趨勢。根據《中國統計摘要(2020)》數據,從居民人均消費支出水平看,全國居民人均消費支出從2014年的14 491.4元增加到2019年的21 558.9元,年均名義增長8.3%。其中,城鎮居民從2014年的19 968.1元增加到2019年的28 063.4元,年均名義增長7.0%;農村居民從2014年的8382.6元增加到2019年的13 327.7元,年均名義增長9.7%。與城鎮居民相比,農村居民消費水平相對較低。城鄉居民人均消費差額從2014年的11 585.5元擴大到2019年的14 735.7元,城鎮居民消費始終是農村居民消費的2倍以上。從農村內部來看,農村居民消費差距也較大。2019年,年人均消費超過2萬元的省份有3個,分別是上海(22 448.9元)、北京(21 881.0元)和浙江(21 351.7元),年人均消費不到1萬元的省份有3個,分別是山西(9728.4元)、甘肅(9694.0元)和西藏(8417.9元),最高的上海和最低的西藏相差2.7倍。 第二,農村居民服務性消費水平低。衡量人們生活質量的指標通常有兩個,分別是恩格爾系數和服務性消費所占比重。恩格爾系數是指食品支出占家庭消費總支出的比重。一般來說,恩格爾系數越低,說明生活質量越高。服務性消費所占比重越高,說明消費質量越高。近年來,我國農村居民恩格爾系數雖然持續下降,但農村家庭的恩格爾系數仍然高于城鎮家庭,農村居民的消費結構仍然以食物、衣著和醫療等生存性消費為主,享受發展性消費占比相對較小[15]。根據《中國統計摘要(2020)》數據,2019年全國居民恩格爾系數達到28.2%,比2014年的31.0%下降2.8個百分點。其中,城鎮居民從2014年的30.0%下降到2019年的27.6%,下降2.4個百分點;農村居民從2014年的33.6%下降到2019年的30.0%,下降3.6個百分點。從服務性消費所占比重來看,2019年全國居民這一比重為45.6%,比2014年的40.3%上升5.3個百分點。其中,城鎮居民從2014年的42.3%上升到2019年的48.2%,上升5.9個百分點;農村居民從2014年的35.1%上升到2019年的39.7%,上升4.6個百分點。從絕對水平來看,2019年,城鄉居民消費差距為14 735.7元/人。其中,服務性消費差距為8227.5元/人,占55.8%。 第三,農村居民對耐用消費品的消費相對不足。根據《中國統計摘要(2020)》數據,從平均每百戶居民家庭年末主要耐用消費品擁有量來看,2019年,城鎮居民擁有家用汽車43.2輛,而農村居民只有24.7輛;城鎮居民擁有洗衣機99.2臺,而農村居民只有91.6臺;城鎮居民擁有電冰箱/柜102.5臺,而農村居民只有98.6臺;城鎮居民擁有彩色電視機122.3臺,而農村居民只有117.6臺;城鎮居民擁有空調128.3臺,而農村居民只有71.3臺;城鎮居民擁有家用電腦72.2臺,而農村居民只有27.5臺。 國內大循環的暢通必須以消費的高水平實現為前提。農村居民消費水平不足一定程度上說明農村居民消費存在著堵點。提升農村居民消費水平將會推動國內大循環在更高水平、更高層次上進行。 (三)從農村消費溯源來看,國內大循環暢通的堵點在于農村居民收入水平低,增收難度大 第一,農村居民消費與農村居民收入高度正相關。消費是收入的函數,沒有收入就沒有消費。改革開放以來,我國農村居民人均消費支出從1978年的116元增加到2019年的13 327.7元,年均增長12.3%。農村居民人均可支配收入從1978年的133.6元增加到2019年的16 020.7元,年均增長12.4%。從圖1可以看出,我國農村居民消費與農村居民可支配收入存在高度正相關關系,表明我國農村居民可支配收入可以解釋99.9%的農村居民消費。也就是說,收入多,消費高;收入少,消費低。 第二,農村居民收入水平相對較低。從人均收入水平來看,農村居民人均收入水平明顯低于城鎮居民人均收入水平。改革開放以來,我國居民收入總體增長較快。根據《中國統計摘要(2020)》數據,全國居民人均可支配收入從1978年的171.2元增加到2019年的30 732.8元,年均名義增長13.5%,實際增長8.4%。其中,城鎮居民從1978年的343.4元增加到2019年的42 358.8元,年均名義增長12.5%,年均實際增長7.2%;農村居民從1978年的133.6元增加到2019年的16 020.7元,年均名義增長12.4%,年均實際增長7.7%。與城鎮居民人均可支配收入相比,2019年農村居民比城鎮居民少26 338.1元。如果農村居民收入能夠達到城鎮居民收入水平,將會拉動農村居民消費更快增長,從而促進國內經濟在更高水平上循環。 第三,農村居民收入增長存在著四大制約因素。按照現行統計制度,我國農村居民收入包括工資性收入、經營凈收入、財產凈收入、轉移凈收入四個部分。與這四個方面相對應,我國農村居民收入增長存在四大制約因素。 從工資性收入來看,農村居民學歷水平低是一個重要制約因素。在我國農村居民可支配收入中,農村居民工資性收入所占比重呈逐年上升趨勢,從2013年的38.7%逐年上升到2019年的41.1%。從絕對額來看,2013—2019年,我國農村居民工資性收入從3652.5元/人增加到6583.0元/人。同期,我國城鎮居民工資性收入從16 617.4元/人增加到25 565.0元/人。城鄉居民工資性收入差距從12 964.9元/人擴大到18 982.0元/人。其主要原因是農村居民學歷水平較低。學歷水平在一定程度上代表著在勞動力市場上的就業能力。一般說來,學歷越高,就業能力越強,收入水平越高。總體上看,目前我國農村居民學歷水平比較低。根據Wind數據,2019年,我國不識字或識字很少的農民工人數占全部農民工的1.0%,小學畢業人數占15.5%,初中畢業人數占55.8%,高中畢業人數占16.6%,大專及以上畢業人數占10.9%。農民工學歷水平低導致農民工從事的行業多是勞動密集型行業。2019年,在制造業就業的農民工人數占27.4%,在建筑業就業的農民工人數占18.7%,在批發零售業、住宿餐飲業、居民服務及其他服務業、交通運輸倉儲和郵政業就業的農民工人數占36.4%,其他行業占14.8%。從工資收入的行業分布來看,農民工所從事的這些行業基本上都是工資水平相對較低的行業。 從經營凈收入來看,農業比較利益低是一個重要制約因素。在我國農村居民可支配收入中,農村居民經營凈收入占有較大比重。2013—2019年,我國農村居民經營凈收入從3934.8元/人增加到5762.0元/人,年均增長6.6%,占可支配收入總額的比重從41.7%下降到36.0%。所占比重下降的一個重要原因就是近年來農業比較利益低且呈下降趨勢。 從財產凈收入來看,農村土地經營權閑置是一個重要制約因素。總體上看,我國農村居民財產凈收入較少。2013—2019年,全國居民財產凈收入從1423.3元/人增加到2619.0元/人。其中,城鎮從2551.5元/人增加到4391.0元/人,農村居民從194.7元/人增加到377.0元/人。同期,全國居民人均財產凈收入占可支配收入總額的比重從7.8%上升到8.5%。其中,城鎮居民從9.6%上升到10.4%,農村居民從2.1%上升到2.4%。農村居民財產性收入較少的主要原因是農村土地經營權閑置而不能給農村居民帶來收益。對于廣大農村居民來說,除承包土地外,其他財產規模較小。目前農村土地雖然實行了農村土地所有權、承包權和經營權“三權分置”政策,土地經營權可以流轉,但從實際情況來看,土地經營權閑置多、流轉少,沒有變成可投資、有收益的資產,導致農村居民的財產性收入較少。其主要原因有以下方面:從流轉土地的供給方來看,土地是農民生活生存的最重要和最后的保障。在目前農村社會保障制度還不健全的情況下,許多農民雖然離土進城,但寧愿將土地閑置、拋荒撂荒,也不愿意將土地流轉出去。從流轉土地的需求方來看,農村承包土地地塊面積小,很難形成規模經營,農業是一個弱質低效產業,如果再加上土地經營權流轉費用,農業經營比較利益就更低了。從流轉土地抵押貸款供需雙方來看,一方面,由于農地經營權抵押存在評估價值低、貸款期限短、金融機構手續復雜、審批時間長等問題,借款人借款的積極性并不高;另一方面,由于農地經營權抵押貸款金額小、成本高,特別是抵押物處置難度大、風險高,金融機構存在明顯的“不愿貸、不敢貸”的問題,銀行貸款的積極性也不高[16]。土地流轉服務體系不健全,土地需求與土地供給信息不對稱。所有這些因素,造成農村土地經營權流轉困難。 從轉移凈收入看,政府轉移性收入分配存在不合理因素。從人均轉移凈收入來看,全國居民從2013年的3042.1元增加到2019年的5680.0元。其中,城鎮居民從2013年的4322.8元增加到2019年的7563.0元,農村居民從2013年的1647.5元增加到2019年的3298.0元。轉移性收入包括養老金或退休金、社會救濟和補助、政策性生產補貼、政策性生活補貼、救災款、報銷醫療費等。城鄉之間居民轉移凈收入差距較大的主要原因是城鄉社會保障標準存在較大差異。我國雖然建立了覆蓋城鄉的社會保障制度,但不同保障制度之間的保障水平差異較大。根據Wind 數據,2019年,我國城鄉居民最低生活保障標準分別為624.0元/人月和444.6元/人月,二者相差2152.8元/人年,農村居民低保標準為城市的71.3%。農村居民領取的養老金水平也遠低于城鎮居民和城鎮退休職工。 (四)從財政實力來看,財政政策可以在鄉村振興中發揮重要作用 近年來,我國財政實力不斷增強。根據Wind數據,全國一般公共預算收入由2015年的152 269億元增加到2020年的182 895億元,年均增長3.7%。其中,中央一般公共預算收入從2015年的69 267億元增加到2020年的82 771億元,年均增長3.6%。全國政府性基金預算收入從2015年的42 338億元增加到2020年的93 489億元,年均增長17.2%。全國國有資本經營預算收入由2015年的2551億元增加到2020年的4778億元,年均增長13.4%。財政實力的增強為財政政策促進鄉村振興提供了資金保障。 四、推進鄉村振興、暢通國內大循環的財政政策優化建議 暢通國內大循環,增加農村居民收入是關鍵。要增加農村居民收入,必須解決四大制約因素。而這四個方面,正是鄉村振興戰略的主要內容,本質上是資源優化配置問題。財政是國家治理的基礎和重要支柱,支持鄉村振興責無旁貸。財政處于社會再生產的分配環節,對資源優化配置具有重要作用。要推進鄉村振興戰略,就必須充分發揮財政在資源配置中的重要作用,解決制約農村居民收入增長的關鍵因素,增加農村居民收入,提振農村居民消費,促進國內大循環在更高層次上實現暢通。 (一)進一步加大財政對農村產業振興的投入,提高農業比較效益 促進農村產業振興,是提高農業經營比較效益、增加農村居民收入的關鍵措施。近年來,一般公共預算對農林水支出規模在不斷加大,從2010年的8129.6億元增加到2019年的22 862.8億元,占一般公共預算支出比重始終穩定在9.0%以上,對促進農業發展發揮了重要作用。構建新發展格局,增加農民收入,需要進一步加大財政對農村產業振興的投入力度,著力解決一家一戶干不了或干不好的一些基本公共服務問題。一是進一步加大財政對農業傳統基建的投入。繼續大力加強農田水利薄弱環節建設,加強農業水利工程建設和配套改造,提高農業抵御水旱災害的能力。加強農田和機耕道路建設,促進農業規模化生產、機械化耕作、產業化經營。加強農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設,提升全產業鏈設施裝備支撐水平,延伸農業產業鏈,促進農村一二三產業融合發展,增加農產品附加值,穩定農業生產,提升農產品供應能力。二是進一步加大財政對農業新基建的投入。發展智慧農業,加強對農業機器人等人工智能工具在農業生產中的應用,提高農業生產效率。加快農業農村大數據平臺建設,促進大數據、互聯網與農業深度融合,提升現代信息技術在農業領域應用的支撐能力。完善財政投入方式,吸引更多社會資金參與到農業新基建中來。三是進一步加大財政對農業生物育種的投入。推動農業現代化,種子是基礎。要健全對農業種業技術的研發培育和推廣應用的財政政策支持體系,促進育繁推一體化。通過完善農業發展的基礎設施和生物技術等措施,進一步降低農業生產成本,增加糧食產量,提高農業比較利益,增加農村居民收入,有效保護農民種糧積極性。 (二)進一步加大財政對農村教育的投入力度,為農村居民增收提供智力支持 發展農村教育是提高農村居民素質、增強農村居民就業能力的重要舉措。針對農村居民學歷水平總體較低的問題,應繼續強化城鄉教育機會均等政策,為農村居民提供公平的受教育機會。一是繼續加大對農村基礎教育的投入。基礎教育是提高國民素質的奠基工程。促進教育公平,首先要從基礎教育抓起。今后要繼續加大對基礎教育的投入,尤其是要加大對農村居民的教育投入,改善農村辦學條件,減少農村居民接受教育的成本,從根本上解決其就業能力和收入低的問題。二是進一步加大對職業教育的投入。職業教育與產業發展和農村居民增收關聯度高。針對農村居民學歷教育水平不高、接受職業培訓覆蓋面不夠廣泛的問題,今后要繼續加大對農村居民職業教育的投入,并制定財政激勵政策,鼓勵企業等社會力量加大對農村居民職業教育的投入,提高農村居民就業能力和獲取收入的能力。三是加大對農村教育新基建的投入。要加大對網絡和人工智能等新型教育信息化基礎設施建設的投入,完善國家數字教育資源公共服務,加快發展面向農村居民的網絡教育體系,為農村居民提供均等的學習機會。 (三)進一步完善財政支持農村土地流轉的政策,形成農村居民增收長效機制 積極探索農村土地“三權分置”政策實施的有效形式,使農村土地資源變成土地資產。健全利益聯結機制,讓農村居民更多分享土地增值收益。通過農村土地經營權入股,農民變成股東,獲得財產性收入。通過土地抵押貸款,促進農業生產經營,農民獲得經營性收入。通過農村土地經營權的流轉,使農民變成產業工人,獲得薪金收入即勞動報酬收入。要進一步完善支持農村土地流轉的財政政策。對于土地流出農戶,財政按照土地流轉合同約定的流轉年限和流轉面積給予適當補貼。對于土地流入農戶,財政按照抵押貸款合同給予貼息支持。加大財政對土地流出的農民就業創業的支持力度,免費提供就業創業培訓,免費提供就業信息,對創辦實體的農戶給予稅費減免和財政補貼政策支持。加大財政對土地流轉的基本公共服務投入力度。支持建立土地流轉服務機構,免費提供土地流轉信息,加強對土地流轉中介服務機構的培育,對涉及土地流轉業務的人員開展培訓,對土地流轉評估相關費用給予適當補助。 (四)進一步完善財政調節收入分配的相關政策,提高農村居民轉移性收入 一是進一步完善農業生產補貼政策。完善農機具購置補貼政策,將農業機器人等人工智能工具的購買納入農業補貼范圍。完善糧食等主要農產品最低收購價格政策,保障農民種糧收益基本穩定。二是進一步完善社會救助制度,提高城鄉居民最低生活保障水平,兜牢基本生活底線。三是逐步提高農村居民的醫療和養老保險待遇。支持完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,合理提高政府補助標準。完善城鄉居民基本養老保險制度和正常調整機制,逐步提高農村居民的養老金待遇,增加農村居民的養老金收入。四是擴大失業保險的覆蓋范圍。鼓勵農民工和靈活就業人員參加失業保險,擴大參保面,將失業保險保障范圍擴大到城鄉所有參保失業人員,實現城鄉全覆蓋,切實保障失業人員基本生活。■ 參考文獻 [1]黃群慧.暢通國內大循環 構建新發展格局[N].光明日報,2020-07-28(11). [2]黃奇帆.對加快構建完整的內需體系,形成國內國際雙循環相互促進新格局的思考和建議[J].中國經濟周刊,2020(14):94-103. [3]歐陽優.準確把握我國經濟發展新的戰略方向[N].經濟日報,2020-08-28(01). [4]劉鶴.加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局[N].人民日報,2020-11-25(006). [5]郭威,李瑞雪.論新時代堅持擴大內需這個戰略基點[J].學術研究,2021(6):1-8. [6]龍少波,張夢雪,田浩.產業與消費“雙升級”暢通經濟雙循環的影響機制研究[J].改革,2021(2):90-105. [7]徐海龍,陳志.以科技創新促進經濟“雙循環”新格局形成[J].科技中國,2021(6):1-4. [8]姚樹潔,房景.科技創新推動“雙循環”新格局發展的理論及戰略對策[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2021(3):39-51. [9]陳勁,陽鎮,尹西明.雙循環新發展格局下的中國科技創新戰略[J].當代經濟科學,2021(1):1-9. [10]王微,劉濤.以強大國內市場促進國內大循環的思路與舉措[J].改革,2020(9):5-14. [11]王一鳴.國內大循環與對外開放是統一的[N].環球時報,2020-08-07(005). [12]榮晨,盛朝迅,易宇,等.國內大循環的突出堵點和應對舉措研究[J].宏觀經濟研究,2021(1):5-18. [13]楊遠根.城鄉基本公共服務均等化與鄉村振興研究[J].東岳論叢,2020(3):37-49. [14]陳錫文.國內農產品價格普遍高于國際市場,但進口絕對不能全放開[EB/OL].(2017-09-27)[2021-05-16].https://www.sohu.com/a/194850757_115479. [15]朱夢冰.我國農村居民消費不平等的演變趨勢[J].北京工商大學學報(社會科學版),2018(1):9-18. [16]林一民,林巧文,關旭.我國農地經營權抵押的現實困境與制度創新[J].改革,2020(1):123-132.