流域生態補償:理論基礎與模式創新

孫翔 王玢 董戰峰

摘? ?要:流域生態補償是以水資源保護為主線,有效平衡流域經濟發展與水質保護關系的經濟激勵手段。根據流域實際情況,因地制宜選取合適的流域生態補償模式,對于我國開展流域水環境治理工作具有重要意義。目前流域生態補償存在補償主體不明晰、補償標準測算方法不一致、補償方式不靈活、補償實施與受益不統一、補償政策設計不完善等問題。為此,應明晰責任主體與水權歸屬,整合統一標準測算方法,靈活使用補償方式,建立多元生態補償機制,完善優化政策設計。

關鍵詞:流域生態補償;流域經濟發展;生態文明建設

中圖分類號:F205? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)08-0145-11

流域生態補償是以水資源保護為主線,有效平衡流域經濟發展與水質保護關系的重要經濟激勵手段[1]。生態補償的主客體、補償標準、補償方式、補償機制等是該領域研究的熱點問題,公共產品理論、產權交易理論、外部性理論、博弈理論、生態系統服務價值理論等構成了生態補償相關研究的理論基礎。“生態補償”在國際上多被稱為“生態/環境服務付費”(PES)或“生態環境效益付費”(PEB)[2],而流域水資源生態補償則是為水環境功能服務付費[3]。我國流域生態補償相關研究取得了一定進展。流域生態補償在新安江流域、太湖流域、東江流域、九洲江流域等取得了較好的實踐效果。跨行政區流域生態補償應兼顧跨行政區的多種情景,同一地級市不同區縣之間、同一省份不同地級市之間、不同省份地級市之間的補償模式應有所不同,應充分考慮上下游經濟發達程度,在確定補償標準和補償方式上有所區別。另外,一般情況下,近期一般是以“污染水”變“達標水”為目標,中期在跨區域斷面水質已經達標的前提下一般以穩定水質為目標,遠期以進一步提升水質以“達標水”變“放心水”為目標,近期、中期、遠期跨區域流域生態補償機制上應體現其繼承性和差異性。針對不同跨區域的情景以及兼顧不同生態補償的階段性周期,目前系統性、整體性的研究仍顯不足,需要理論的深化以及進一步的應用實踐。

一、流域生態補償的理論基礎

水生態系統為上下游居民、工農業生產和日常生活提供優質水源,是非常重要的生態系統服務功能組成。流域優質水資源是一種公共產品,相關理論主要包括公共產品理論、產權交易理論、外部性理論、博弈理論、生態系統服務價值理論。

(一)公共產品理論

公共產品可劃分為完全公共物品、準公共物品兩類。根據薩繆爾森的定義,完全公共物品是指每個人消費這種物品不會導致其他人對該物品消費的減少,它必須具備兩個特征:一是消費不可分性或無競爭性;二是消費中無排他性。準公共物品是指大多數物品帶有某種程度的“公共性質”,這是由于外部影響的存在所引起的,當物品具有某種較大的外部影響時,這種物品就是準公共物品了。

生態產品作為公共資源,是一種典型的準公共產品,由于在生產消費過程中的非競爭性,往往會導致資源的過度使用,從而引起“公地悲劇”。同時,消費過程中的非排他性易導致“搭便車”現象。宗臻玲等人指出,生態環境資源價值的實際承擔者包含有形的物質產品和無形的生態效用,其中物質產品可直接通過市場以貨幣的形式進行補償,而生態效用需建立基于有償使用原則的經濟補償制度,以達到資源可持續利用的目的[4]。流域優質水資源是一種生態產品,流域內居民均可無差別免費享有這一生態服務,同時,上下游居民都可以相對平等且廉價地享受水資源使用權及排污權。因此,政府代表利益相關者為優質水資源的維持定價并要求支付水資源使用費稅或者排污費稅是最為常見的方式[5],公共物品的市場付費沒有政府的介入難以形成。

(二)產權交易理論

產權指的是一種通過社會強制手段對某種經濟物品的多種用途進行選擇的權力,按照科斯定理,經濟學首先要解決由資源稀缺而產生的利益沖突。在生態補償的制度建設過程中,各主體間的利益沖突隨處可見。在生態補償過程中,公共產品的外部性可以通過明晰產權得以解決,只要產權是明確的,且交易成本為零或者很小,那么,無論在開始時將產權賦予誰,市場均衡的最終結果都是有效率的,可實現資源配置的帕累托最優[5]。在流域中,假如上游享有產排污權,而下游地區想要享受優質的水源,就需要向上游地區支付生態補償資金,以贖回產排污權;如果下游地區享有凈水權,則上游地區需要大量環保治理資金保證下游的凈水權;在交界斷面水質目標確定的前提下,上游地區允許排放的污染物總量限值即水環境容量則可明確,因此,無論是對上游地區的產排污權還是下游地區的凈水權進行法律賦權,最后市場均衡的結果應該是相似的。

(三)外部性理論

外部性理論由庇古于1920年提出。外部性是指在沒有市場交換的情況下,一個生產單位的生產行為(或消費者的消費行為)影響了其他生產單位(或消費者)的生產過程(或生活標準)[6]。外部性有正負之分,生態補償的本質就是將外部性內部化,生態補償標準的確定就是對外部性的邊際價值定價。正外部性是將外部邊際效益加計到私人邊際效益之上,從而物品或服務的價格得以反映社會邊際效益;負外部性則是對產生負外部性的生產者征收相應費稅,從而將資源的消耗和環境污染外部邊際成本計入生產者邊際成本中。

在跨界流域水資源生態補償中,上游為保護下游水質安全,須投入大量的環境治理成本,同時在經濟發展上作出讓步和犧牲,因而上游因保護而得到的生態補償應至少等于治污的成本+犧牲發展權的機會成本-上游因水質保護而獲得的生態效益。但是,如果上游堅持發展而對水質保護不力使得交給下游的水質不能穩定達標,則上游政府應給下游政府以一定的資金補償,上游政府給下游政府的資金補償應至少等于下游因水污染產生的經濟損害成本。

(四)博弈理論

博弈理論主要用來研究生態補償決策過程中不同決策主體之間的利益平衡問題,如地方政府—中央政府、地方政府—當地企業(農民)、上游政府—下游政府、上游產排污企業—下游居民等[7]。每個行為主體都從自身得失角度出發,最后多方利益相關者作出綜合權衡,作出利益最大化決定,不同行為主體間的博弈主要體現在利益趨同的行為主體間的相互聯合以及利益相悖主體間的相互抵抗。

在流域水資源生態補償的框架中,流域上下游間的關系既密不可分又相互影響,故須重點考慮協調上下游的利益沖突及矛盾,由此上下游間形成的博弈關系是跨界水資源治理與保護的重點及難點[8]。根據我國的流域生態補償實際,多是上下游地方政府作為主要談判者及承擔者,中央政府或上級政府作為監督者,故目前對流域生態補償的成本分攤問題多是政府間的分攤。賴蘋等提出流域水污染治理成本分攤可利用合作博弈的理論構建成本分攤博弈矩陣[9];曹洪華等通過構建非對稱演化博弈模型探究了補償過程動態演化機制及其穩定策略[10]。

(五)生態系統服務價值理論

任何生態系統都會為人類提供重要的生態系統服務功能,進而產生可以量化的生態系統服務價值。有學者在生態系統服務價值系統化計算方面取得了較為積極的進展[11]。流域水生態系統為上下游居民提供優質的水源,進而形成水源供給的生態系統服務價值。在水被污染的情況下,居民為了獲得安全放心的飲用水,會購買凈水設備或者購買桶裝水,或者采取跨區域調入清潔水源解決飲水問題,這帶來了巨大的額外成本。水資源提供的生態系統服務價值可采用影子工程法進行計算,也可通過水質缺水型損失進行計算。

二、流域生態補償的分析框架構建

流域生態補償的分析框架包括補償主客體、補償方式、補償標準和補償總金額、補償機制四大方面。

(一)補償主客體

在流域生態補償中,依據破壞者付費、使用者付費、受益者付費、保護者得到補償等原則,來確定流域生態補償的主客體[12]。破壞者付費原則是指流域上游排放污染物影響下游水質安全,故應對排污行為負責并為污染買單;使用者付費原則是指流域內無論上游和下游,優質水資源使用者應為水質保護買單;受益者付費原則是指在流域范圍內,受益者應對提供的優質水資源服務價值進行付費;保護者得到補償的原則是指保護者為確保流域水環境安全,采取保護與治理措施,并放棄發展機會而受到一定損失[13],理應獲得適當補償。具體來說,生態補償的主客體涉及政府、企業和居民個人。

(二)補償方式

流域生態補償方式可分為資金補償、政策補償、項目補償等,按照補償資金的來源則可分為政府補償和市場補償[14]。

一是資金補償。資金補償是指補償方向受償方提供資金來進行補償,因其方便和直接等諸多優勢,目前我國流域生態補償主要以政府主導的資金補償為主,但這種方式是一種典型的“輸血型”生態補償方式,一旦資金補償“斷糧”,則上游地區可能會失去保護的動力。資金補償表現形式主要有政府設立專項資金以及政府的財政轉移支付。對于同一省份內跨市級行政區流域以及同一市內跨縣級行政區的流域,可分別由省級財政或市級財政設立針對該流域水質改善的專項資金,或可根據上游經濟損失成本及整體生態效益核算確定補償標準及補償總金額,由上游、下游政府確定分攤比例,通過財政共同轉移支付資金交付上游政府,省級政府作為監督者、上下游政府作為參與者共同承擔流域水質保護工作。

二是項目補償。為解決資金補償造成的后續保護動力不可持續問題,項目補償作為一種新的補償方式得以運用,它可以有效轉變上游生產方式并為上游帶來持續有力的造血能力,接納上游地區為保護水生態環境、犧牲發展機會而出現的閑置勞動力,其適用于下游經濟實力較好的情形,一般由下游地區在上游地區進行項目投資建設實現補償。

三是贖買上游產排污權。上級政府作為監督者,上下游政府作為談判者,共同評估上游流域范圍內可允許的污染物最大排放量,并將其分為若干份額作為產排污權,下游政府可參考污染物噸水治理成本價或排污份額市場價對上游流域產排污權進行分批次購買,購買資金作為補償金額可用于上游的污染治理及生產方式轉變。

四是免息/貼息貸款。下游政府可通過向上游政府提供免息或者貼息貸款,還款周期可以長達10~30年,支持上游地區清潔產業的發展,既適用于下游經濟發達、上游地區欠發達的情形,又適用于上下游地區經濟都發達的情形,還適用于跨省域流域生態補償。此方式由于其資金輸入方式不再是一次性直接給予的“輸血式”,而是有限制的貸款形式,可有效約束上游在貸款周期內完成既定水質目標。

五是水權交易。水權交易是指由于流域上游地區采用一系列的節水措施使其出境水量超出了目標值,即初始水權未完全使用,則使用這部分水量的下游地區需要向上游繳納一定的使用費,購買這部分水資源使用權。

六是異地開發。為避免流域上游地區因發展工業造成的污染以及彌補發展權被限制所造成的損失,可在下游地區建立工業園區,所得稅收屬于上游地區。

(三)補償標準和補償總金額

在補償方式確定的情況下,需要進一步明確生態補償總金額和補償標準。生態補償標準的確定有助于最終測算生態補償總金額,但是生態補償標準的制定并不是生態補償總金額確定的必要條件。生態補償標準和補償總金額的確定既要考慮流域水生態系統提供的服務功能價值,又要考慮到不同利益主體的接受能力,從而達到共同參與保護流域水生態環境的目的。目前采用的方法主要有價值理論方法、半市場理論法和市場理論法[14]。其主要區別在于:價值理論方法的核心是根據生態系統服務價值定標原理,而市場理論方法和半市場理論方法則依靠商品在供求關系中的自由流動建立生態補償市場,買賣雙方分別為補償主體、補償客體。

一是不確定補償標準的“一刀切”式補償總金額模式。“一刀切”式的流域生態補償總金額模式是指直接通過核算流域上游污染治理成本、發展機會成本以及全流域因為水質提高的生態環境效益確定補償資金總額,簽訂流域分期生態補償合同,上下游地方政府及中央政府按照水質達標規則確定資金總額各自分攤比例以及每年分期支付的費用。“一刀切”式的生態補償總金額模式適用于污染治理成本較大的情形,能解決從“污染水”到“達標水”的短期目標問題。但是,對于中遠期以維持水質為目標、機會成本已經補償過的情形,按照這樣的模式執行補償的總金額會比較低,上游地區可能缺乏持續投入水質保護的動力,在這種模式下,補償總金額是固定的,適用于資金補償方式。贖買上游產排污權以及貼息貸款等補償方式也需確定固定或者等價的補償總金額。

二是動態彈性的生態補償總金額模式。根據水質確定動態的生態補償總金額是主要的表現形式,在這種模式下,一般選擇的污染因子為COD、氨氮、總氮、總磷等,并通過單位污染物的處理成本確定補償標準,例如,可采取影子工程法參考污水處理廠處理單位污染物的成本。同時,考慮水質超標情況和統計流量確定補償總金額。當水質超標時,上游按照水質超標情況,給予下游一定的補償金額;當水質優于目標水質時,下游及上級政府給予上游一定的激勵金額。相較于“一刀切”式的補償模式,此類方法更加靈活,適用于水質已經達標但需要長期維持的情形,其局限性在于,此類標準劃定方法僅適用于經濟較發達的流域上下游,當上下游間經濟發展差距較大或跨省級行政區時,該補償模式則難以適用。目前我國遼寧省遼河流域、河北省子牙河流域、河南省沙潁河流域、江蘇省太湖流域均有應用,這種模式下補償總金額是彈性變化的。項目補償、異地開發、水權交易等均屬于動態彈性的補償方式。項目補償、異地開發對于每年能看得見、摸得著的預期收入具有一定的不確定性,水權交易也會受到用水規模的影響,因而具有動態的變異性。

(四)補償機制

生態補償機制根據實施主體及承擔者的差異,可以分為政府補償機制和市場補償機制兩類。

一是政府補償機制。政府補償機制主要是以國家或上級政府為實施和補償主體,以區域、下級政府或農牧民為補償對象,以國家生態安全、社會穩定、區域協調發展等為目標,以財政補貼、政策傾斜、項目實施、稅費改革和人才技術投入等為手段的補償方式。在我國,財政轉移支付是主要的政府補償機制,包括生態縱向財政轉移支付以及生態橫向財政轉移支付。

二是市場補償機制。依托市場規則,規范市場行為,將生態服務功能或環境保護效益打包推入市場,通過市場交易的方式,降低生態保護的成本,實現生態保護的價值。與政府補償機制相比,市場補償機制具有補償方式靈活、管理和運行成本較低、適用范圍廣泛等特點。但信息不對稱、交易成本過高將影響市場補償機制的運行。同時,市場機制本身難以克服其交易的盲目性、局部性和短期行為。在流域生態補償中,當利益相關者以及買賣雙方關系明確、存在現實的購買關系時,就是一種市場補償機制。

三、流域生態補償的國內外實踐及其啟示

國內外流域生態補償實踐案例十分豐富,對其在實施過程中積累的成功經驗、失敗教訓,以及實施過程中呈現的諸多不足進行分析,有利于總結出適用不同條件的生態補償模式。

(一)國外流域生態補償典型案例分析

流域生態補償方式主要有市場補償和政府(政策)補償兩種主要形式,其中國外較常應用的市場補償方式主要有市場貿易、一對一補償、生態標記和公共支付,其中公共支付方式較常用于政府(政策)補償。本文選取了具有代表性的哥斯達黎加流域生態保護市場補償、法國“畢雷礦泉水”一對一付費、美國及瑞典有機農產品生態付費、哥倫比亞生態服務稅作為典型案例進行分析研究(見表1,下頁)。

國外在生態補償中注重補償效益,重點從補償區域選擇、機會成本的計算、受償意愿和支付意愿等方面考慮,盡量避免采用統一補償標準帶來的補償資金低效使用和補償不足導致環境目標難于實現的問題,在環境保護行為的持續性、資金效率、環境目標的實現等方面效果較好。政府可以作為唯一補償主體存在,也可以在政府主導下進行。例如,美國政府對生態環境保護高度重視,政府承擔大部分補償資金投入;法國、馬來西亞的林業基金中,國家財政撥付占有很大比重。盡管政府在生態補償中起主導作用,但市場機制仍然可以在生態補償中發揮重要作用。市場手段和經濟激勵政策在提高生態效益方面,可以作為政府手段的有效補充。國際上通用的市場手段包括自發的私人交易、開放式的貿易、生態產品認證等。

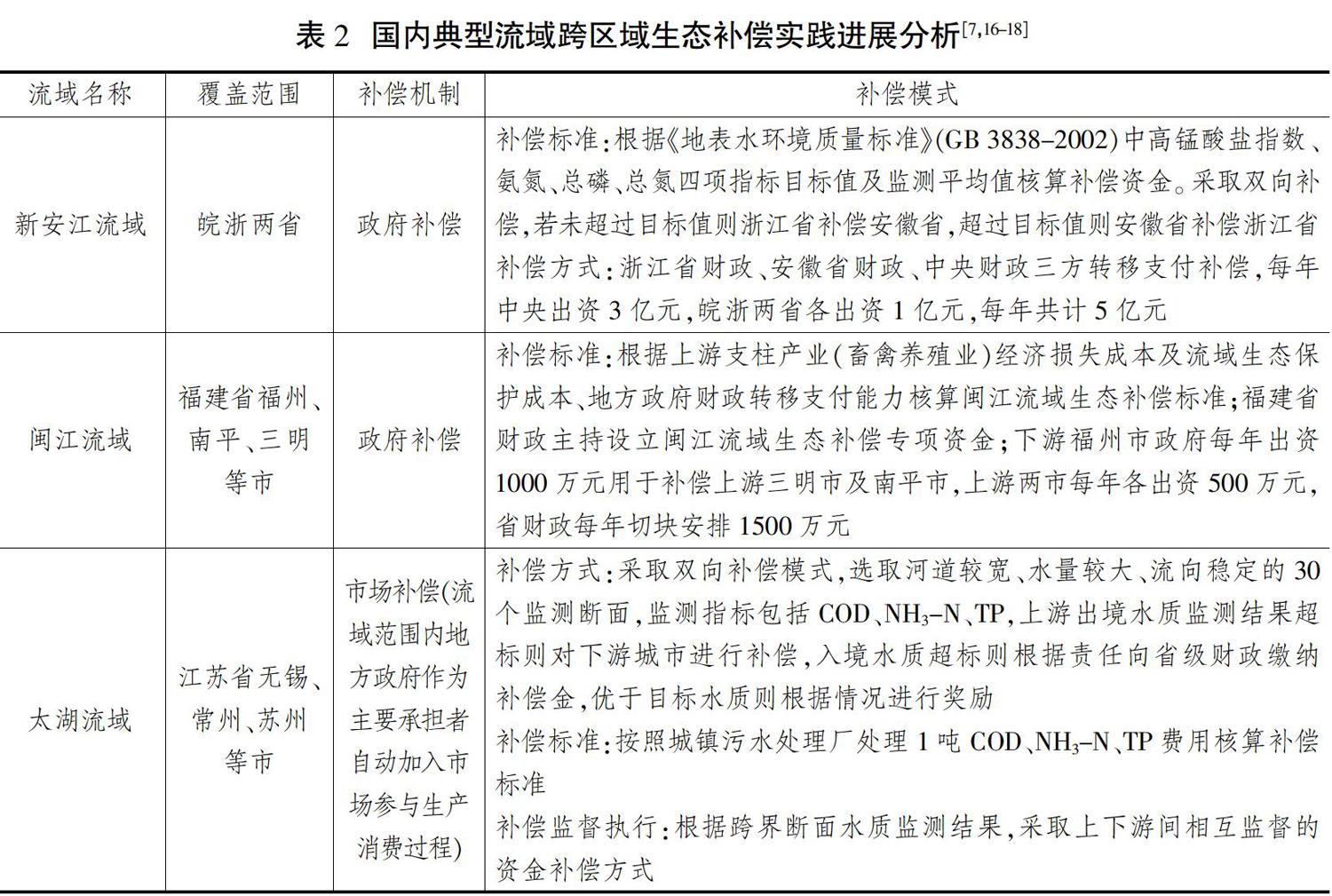

(二)國內跨區域流域生態補償實踐進展

我國目前進行的流域生態補償實踐主要分為省域內生態補償實踐與跨省域生態補償實踐。省域內生態補償實踐有福建省閩江流域、江蘇省太湖流域、河北省子牙河流域、遼寧省遼河流域、河南省沙潁河流域等,跨省域生態補償實踐主要有跨贛粵港界面的東江流域、跨皖浙界面的新安江流域、跨桂粵的九洲江流域等。本文選取新安江流域、福建省閩江流域、江蘇省太湖流域作為典型實踐案例,總結分析其可行的生態補償模式,具體如表2所示。

(三)流域生態補償模式探索

根據研究流域的不同特點對生態補償模式進行探索,可劃分為跨行政區域級別不同、上下游經濟發展狀況不同、流域水質治理時期不同三個主要流域特點。

1.跨不同級別行政區域的情形

根據研究流域跨行政區域的級別不同,采取的主客體、補償標準/總金額、補償方式如表3(下頁)所示。同市內跨不同縣級行政區由于其經濟發展程度差別較小,縣級財政收入較少,難以承擔流域生態補償資金投入,故需市級財政作為生態補償主要承擔者及管理者;同省份內跨不同市級行政區由于其省級行政單位可作為監督者和組織者,市級間流域生態補償模式可靈活多變;跨不同省級行政單位由于其流域范圍較大,中央政府可作為監督者,同時各省份間經濟發展差距往往較大且補償金額較高,為促進生態補償的可持續發展,可采用資金補償與項目補償相結合的方式進行補償。

2.上下游間經濟發展狀況不同的情形

上下游間經濟發展的不同狀況往往也是流域生態補償模式選擇的重要因素之一。當流域范圍上下游都為經濟發達地區時,可選擇靈活多樣的補償方式,彌補上游的經濟損失,上游地區亦可以實現自身的經濟轉型;當流域上游為經濟欠發達地區,流域下游為經濟發達地區時,生態補償方式則可以項目補償方式為主,推動上游的經濟發展以污染密集型企業為支柱向以環境友好型企業為支柱轉型,且可在上游承擔范圍內提供一定金額的免息/貼息貸款,給予上游水質保護參與者以持續動力和激勵;當流域上下游均處于經濟欠發達地區時,由于地方財政已無法滿足流域生態補償的要求,故需上級政府給予生態補償資金轉移支付支持,并提供一定政策補償(見表4)。

3.流域水質治理時期不同的情形

根據流域的水質治理時期不同,可分為“污染水”向“達標水”轉變的近期治理、維持“達標水”狀況的中期治理以及由“達標水”向“放心水”轉變的遠期治理(見表5)。隨著生活水平的提高,人們對于水質的要求越來越高,不僅要求水質達標,而且要求將打造符合群眾需求的“放心水”作為遠期治理目標。不同流域生態補償期補償的方式應有所不同,近期由于污染治理投入大,應以有中央政府參與的資金補償為主,中期為保持上游地區持續的水質保護動力,應以項目補償、無息貸款、異地開發等動態彈性的補償方式為主。

四、目前我國流域生態補償存在的不足之處

我國積極開展流域生態補償的試點和實踐工作[19],如廣東、福建、浙江、江蘇、河北、遼寧、湖南都開展了多種形式的流域生態補償試點,國家也提出了開展流域生態補償試點(如新安江、九洲江等),均取得了一定的實踐進展。通過梳理可知,目前我國流域生態補償仍存在流域生態補償責任主體不明晰、流域生態補償標準測算方法不一致、流域生態補償方式不靈活、流域生態補償實施與受益不統一、流域生態補償政策設計不完善等問題。

第一,流域生態補償責任主體不明晰。國家雖規定地方政府是轄區內環境保護的責任主體,但這無法解決跨界污染控制和流域生態保護補償的問題。地方政府、政府有關部門、鄉村集體、企業、林農、農民等責任主體的職責不明、權責不清,造成流域生態補償與污染賠償責任主體的模糊與爭議。

第二,流域生態補償標準測算方法不一致。補償標準難以達成一致,不同利益相關者根據不同的原則與方法,測算補償標準不一[20],往往有多個數量級的差別,很難達成一致,因而需要國家有關部門和上級政府給出科學合理、公平可行的技術方法指南,支持和指導地方開展試點實踐工作。

第三,流域生態補償方式不靈活。我國流域生態補償主要以政府轉移支付為主,市場參與度明顯偏低。且上游產排污企業作為主要利益受損方未參與到補償談判過程中,下游居民作為主要受益方支付意愿明顯偏低[13],無法形成可持續發展的多元主體參與的自由市場。流域水資源作為公共產品無法做到完全私有化,產權界定不明晰,導致市場缺乏自發動力,進而發生“公地悲劇”[14]。

第四,流域生態補償實施與受益不統一。上下游政府代替實際利益受損的企業作為受益代表,地方政府作為主要實施主體無法完全實現流域水質保護投入和效益缺口平衡,需中央政府財政轉移支付部分資金進行彌補,這種生態環境整治及經濟開發補償中存在的實施主體與受益主體不一致的矛盾,導致政府財政轉移支付補償一旦停止,流域內生態環境負外部性就會迅速回升,流域生態補償難以實現可持續發展。

第五,流域生態補償政策設計不完善。按照行政許可法和財政管理體制,一些有利于生態環境保護和生態補償的措施缺乏法律支持,很多目前行之有效的生態補償方式往往并不符合財政預算制度和專款專用原則,一些生態補償的實踐活動缺乏有效的行政管理體制和法律法規的支持,如水權交易,需要國家在政策層面上進一步放開思路,為流域生態補償提供實踐和探索的空間。

五、我國流域生態補償的優化策略

針對流域生態補償存在的問題,結合我國目前政府主導為主、市場參與為輔的實際情況,這里從流域生態補償的主體確認、標準測算、補償方式以及政策制定等方面給出了進一步優化流域生態補償的政策建議。

(一)明晰責任主體,確定水權歸屬

在流域生態補償中,首先需要明確流域水環境排污權及使用權的歸屬問題,這不僅有利于后續補償標準的計算與補償方式的選擇,而且對于補償主客體的確定也至關重要。對于跨界流域的生態補償主客體確定,不僅要按照“污染者付費,受益者補償”原則,而且要結合流域的實際情況,如對于上下游經濟發展水平差距較大的流域,下游無法支付上游因水質改善工作而承擔的經濟損失時,需要上級政府或下游居民作為第三方力量介入,作為補償客體的一部分承擔者參與生態補償工作。

(二)整合現有標準,形成測算指南

流域生態補償標準的測定是實現流域生態補償的前提,也是建立流域生態補償機制的難點。目前我國雖進行了多個流域的生態補償試點工作,但并未形成統一的量化測算標準。建議適當放寬生態保護地區的經濟增長要求,以減少弄虛作假情況的出現;同時細化流域補償主體的獎懲規則,找到補償平衡點。確定基于上下游財政轉移能力及支付意愿的補償標準測定原則,依據全國流域特點,制定補償標準測算規則。其中,上游地區的直接投入主要包含水源涵養、環境整治、農業面源污染治理、生活污水及工業廢水處理、污水處理廠建設以及水利工程興建等項目投資;間接投入主要為發展機會損失成本,包含移民安置、生產方式替代等。而下游地區作為流域水生態環境改善的主要受益者,不僅需要量化生態服務功能價值,而且需要考慮其針對某一社會的潛在經濟價值,以科學統一的量化方法及單位進行計量,形成具有普適性及推廣價值的生態補償標準測算指南。

(三)活用補償方式,拓寬資金渠道

我國現階段的流域補償多以政府為主導,流域補償資金主要來源于國家以及地方財政資金轉移支付或成立專項資金,且以縱向轉移支付為主,市場補償僅在太湖流域、東江流域等部分流域以雙向補償機制及免息貸款等形式出現,且資金占比較小,與流域生態補償資金需求相比,存在較大缺口,難以滿足流域生態補償可持續發展的要求。建議汲取東江流域項目補償經驗,廣東省通過產業轉移方式促進河源市的經濟發展,產業轉移既可以解決珠三角發達地區土地等資源緊缺的矛盾,又可以幫扶河源這種相對欠發達的地區。2000年中山(河源)產業轉移工業園在河源市高新區成立,轉移園共引進項目109個,完成工業總產值累計157.5億元,2005—2007年河源市GDP增速名列廣東省前兩位。同時,可以通過搭建資金整合平臺,將中央基建投資、退耕還林還草、水污染防治等中央財政資金,以及地方財政相關資金整合使用,形成資金合力,創新資金使用方式;下游地區也可以考慮以產業轉移、共建產業園區、人才培訓、對口支援等橫向項目的方式為上游地區提供補償。

(四)建立多元機制,引導資金流向

以政府資金轉移支付為主導的補償方式往往導致流域下游支付意愿無法貼現,進而損傷補償資金流動支持動力,無法形成“政府—市場—居民”多元主體參與的自由交易市場。建議構建政府補償為主,市場補償、民間組織補償為輔的多元補償模式。例如,東江流域下游缺水地區向上游水資源豐富地區購買淡水資源,下游地區直接擁有所購買部分水資源使用權,從根本上限制上游地區的排污行為。在政府引導的基礎上,進一步發揮市場機制的作用,探索發行流域綠色債券、建立流域生態銀行,或者引入大型企業,吸引更多社會資金參與到生態保護工作中,增強補償的適應性、靈活性和針對性,為流域生態補償提質增效。

(五)完善政策設計,提供法律支持

加快制定和完善流域生態補償的法律制度,使流域生態補償步入正規化、制度化、法治化軌道。加快制定出臺國家層面的生態補償法律法規,對于從根本上解決我國流域生態補償實踐法律依據不足的問題、確保政策延續性具有重要意義[21]。逐步建立高效的縱向與橫向相結合的財政轉移支付補償機制,提高補償資金使用績效。在開展流域生態補償實踐時,需要結合當地實際,權衡各方利益,選擇合適的生態補償模式。同時,要建立完善的法律法規,在法律法規層面約束不規范行為,并合理保障各方利益,監督生態補償資金流向。探索建立跨行政層級、跨區域的管理協調機構,優化完善流域生態補償管理機制。

參考文獻

[1]王樹華.長江經濟帶跨省域生態補償機制的構建[J].改革,2014(6):32-34.

[2]趙玉山,朱桂香.國外流域生態補償的實踐模式及對中國的借鑒意義[J].世界農業,2008(4):14-17.

[3]PAN X, XU L, YANG Z, et al. Payments for ecosystem services in China: policy, practice, and progress[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 158: 109-119.

[4]宗臻鈴,歐名豪,董元華,等.長江上游地區生態重建的經濟補償機制探析[J].長江流域資源與環境,2001(1):22-27.

[5]徐素波,王耀東,耿曉媛.生態補償:理論綜述與研究展望[J].林業經濟,2020(3):14-26.

[6]趙春光.流域生態補償制度的理論基礎[J].法學論壇,2008(4):90-96.

[7]曲富國,孫宇飛.基于政府間博弈的流域生態補償機制研究[J].中國人口·資源與環境,2014(11):83-88.

[8]于法穩.中國農業綠色轉型發展的生態補償政策研究[J].生態經濟,2017(3):14-18.

[9]賴蘋,曹國華,米勇.基于合作博弈的流域水污染治理成本分攤研究[J].生態與農村環境學報,2011(6):26-31.

[10]曹洪華,景鵬,王榮成.生態補償過程動態演化機制及其穩定策略研究[J].自然資源學報,2013(9):1547-1555.

[11]陳瑾.跨省流域生態補償的理論基礎與深化思路[J].企業經濟,2013(9):143-149.

[12]楊光明,時巖鈞,楊航,等.長江經濟帶背景下三峽流域政府間生態補償行為博弈分析及對策研究[J].生態經濟,2019(4):202-209.

[13]SHANG W, GONG Y, WANG Z, et al. Eco-compensation in China: theory, practices and suggestions for the future[J]. Journal of Environmental Management, 2018, 210(3): 162-170.

[14]GUAN X, LIU W, CHEN M. Study on the ecological compensation standard for river basin water environment based on total pollutants control[J]. Ecological indicators, 2016, 69(10): 446-452.

[15]任世丹,杜群.國外生態補償制度的實踐[J].環境經濟,2009(11):34-39.

[16]王金南,王玉秋,劉桂環,等.國內首個跨省界水環境生態補償:新安江模式[J].環境保護,2016(14):38-40.

[17]王軍鋒,侯超波.中國流域生態補償機制實施框架與補償模式研究——基于補償資金來源的視角[J].中國人口·資源與環境,2013(2):23-29.

[18]談俊益,王子軒,林囿任,等.太湖流域多元化、市場化生態保護補償機制研究[J].黑龍江糧食,2020(10):60-61.

[19]李國平,劉生勝.中國生態補償40年:政策演進與理論邏輯[J].西安交通大學學報(社會科學版),2018(6):101-112.

[20]王前進,王希群,陸詩雷,等.生態補償的經濟學理論基礎及中國的實踐[J].林業經濟,2019(1):3-23.

[21]劉子飛,于法穩.長江流域漁民退捕生態補償機制研究[J].改革,2018(11):108-116.

Watershed Ecological Compensation: Theoretical Basis and Model Innovation

SUN Xiang? WANG Bin? DONG Zhan-feng

Abstract: Watershed ecological compensation is an economic incentive means to effectively balance the relationship between watershed economic development and water quality protection. According to the actual situation of the basin, it is of great significance to select an appropriate basin ecological compensation model according to local conditions. At present, there are some problems in watershed ecological compensation, such as unclear compensation subject, inconsistent calculation methods of compensation standards, inflexible compensation methods, inconsistent compensation implementation and benefits, and imperfect policy design. Therefore, we should clarify the subject of responsibility and the ownership of water rights, summarize and unify the standard calculation methods, flexibly use the compensation methods, establish a diversified ecological compensation mechanism, and improve and optimize the policy and legal design.

Key words: watershed ecological compensation; river basin economic development; ecological civilization construction