貝儂族群與時空鼓聲

覃健 徐薇婷

【摘要】以壯族文化陳列和銅鼓文化陳列為例,廣西民族博物館借助“民族器物”書寫廣西世居族群的族群文化,為“廣西世居民族文化”表述提供了博物館敘事的范本。憑借民族器物的選擇性陳列和重新編碼,廣西民族博物館通過族群文化展示系統將民族平等、中華民族多元一體格局乃至跨境族群文化圈納入到器物民族志式的族群表述框架之下,從而為廣西多元族群及其文化的表述開啟了新的面向。

【關鍵詞】民族博物館;博物館敘事;器物民族志;族群表述

【作 者】覃健,廣西外國語學院副教授;徐薇婷,廣西外國語學院講師。廣西南寧,530222。

【中圖分類號】G122 【文獻標識碼】A ?【文章編號】1004-454X(2021)03-0105-0009

引言

民族類博物館往往收藏、陳列和展出特定族群群體社會中的器物,并以某種形式對器物所存在的時空環境所包含人與自然互動歷史、族群文化脈絡乃至人群生活方式進行闡述,深入敘事解讀特定族群的人類文化體系之功能意義。借用文學敘事的概念,我們稱之為“博物館敘事”。

正如利奇曾以1993年大英博物館的“天堂”展覽為例,指出了博物館展覽在表征異文化意義非凡。博物館通過物品的分類,整體布局和展覽來展現一種“異文化”,來完成對他者文明的表征。在他看來,博物館的展覽是借用詩學手段來完成對藏品的整體布局敘事從而塑造一個他者的異文化。[1]153~154

民族志是研究異文化的另一類經典文本。民族志作者以文字,圖片的方式記錄他者文明,書寫他者族群歷史、人口構成,社會變遷、政治經濟體系、語言文字、宗教信仰、道德倫理乃至飲食衣物等物質生活方式。而隨著實驗民族志的出現,傳統的民族志科學性,客觀性受到了一定程度的挑戰。實驗民族志強調了民族志本身的敘事功能,凸顯人類學經典文本對異文化研究中所遇到的“表述危機”。敘事和表述也變成了民族志研究的關鍵詞。

比較之下,民族志與博物館展覽在表述他者文化方面具有某種同質性。區別只在于民族志文本使用文字和圖片進行表述,而博物館則使用器物分類進行展示。

博物館藏品器物是人類人群的物質文化載體,它折射出器物所包含的族群變遷,社會形態、政治經濟、文化習俗、神話宗教,從而以“器物民族志”的方式,為多民族文化開啟了從表述與被表述角度探討族群文化的新路徑。本文擬結合“器物民族志”和“博物館敘事”的思考,對廣西民族博物館的壯族文化展廳和銅鼓文化展廳進行分析,探討其對廣西多元族群及其文化的表述問題。

一.壯族文化展——貝儂族群的三重敘事

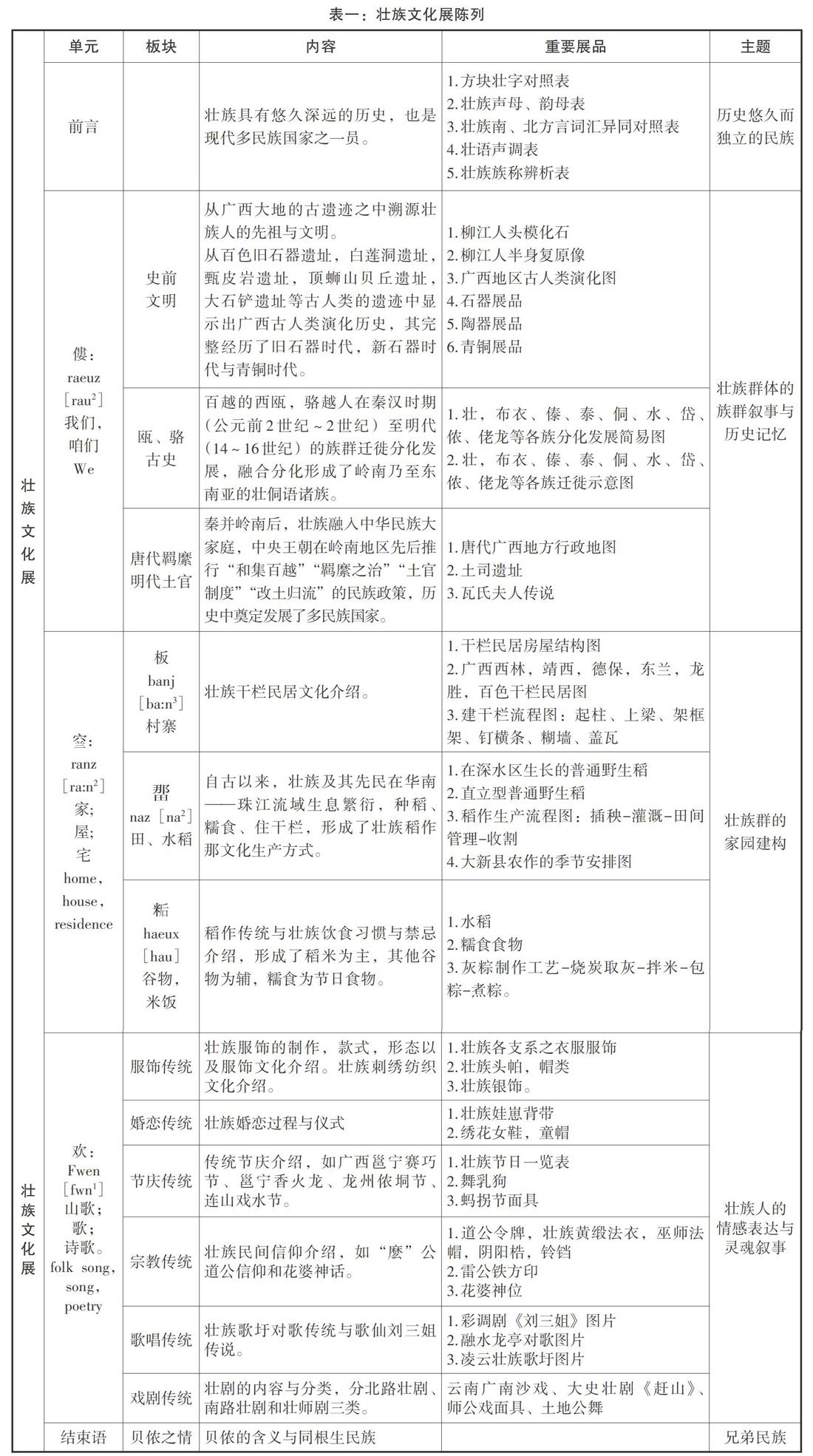

《壯族文化展》展廳通過文字、表格、圖片和展品的組合陳列,講述了一個嶺南大地乃至東南亞地區的“貝儂族群文明變遷”的族群故事見表一。

如表所示,該展廳主要分為三大篇章,每一篇章都使用一個古壯字作為單元主題詞。第一篇章上溯壯族族群歷史至史前文明時期,并從形態學的角度,以器物的相似性展示壯族文明的發展歷程。壯族群體歷史追溯于古百越族的西甌、駱越部族,其部族在秦漢時期(公元前二世紀~二世紀)至明代(十四至十六世紀)遷徙分化發展,融合分化形成了壯、布依、傣、泰、侗、水、岱、儂、佬龍等嶺南乃至東南亞的壯侗語諸族。經歷秦漢與嶺南的管理,唐代的羈縻州治理,明代的土官自治,明末清初改土歸流,壯族也在華夏民族歷史發展中留下深深的足跡。第二篇章則按照器物的功能,將壯族的家園建構分為村寨、水田與稻谷三個功能板塊。而在功能板塊內部,器物材質是分類陳列的主要參照依據。第三篇章則按照器物的功能,將壯族非物質文化傳統分為了壯族群體服飾、婚戀、節慶、宗教、歌唱、戲劇六大板塊。

1.我們——壯族群體的族群敘事與歷史記憶

使用“僂”(我們)作為壯族第一人稱主體敘事,充分顯示出壯族群體的文化自覺與身份認同。從開篇自我介紹壯族的語言文字,強調了壯族有相對獨立的語言文字,也對群體的自稱進行考證。從周秦時的他稱蠻越、西甌、駱越和濮到二十世紀以降的壯族,從普遍自稱“土”“僚”到各地自稱“布壯”“儂安”“布隴”,現代壯族族群身份也在他稱與自稱互文對話中歷史性地構建與形成。1

接著追朔族群的群體歷史。陳列從百色舊石器遺址(距今約80萬年),舊石器時代晚期的柳江人(距今約5~7萬年),白蓮洞遺址(距今37000~7000年)和新石器時代的桂林甑皮巖人(距今約一萬年)中的歷史遺跡考證中追溯其與現代壯族人的承繼關系,壯族群體身份籍此凸顯。而考古學的柳江人遺跡從時間上表明了其文明萌芽之早,可以與傳統的長江和黃河流域乃至華夏文明起源地形成了并列參照關系,為壯族文明獨立敘事創造出某種時間上的優越感,從而為壯族表述獨立文明起源和華夏多元文明并存提供了歷史身份的合法性。其中廣西地區古人類演化圖更是凸顯了廣西多個古人類遺跡中所包含的獨立而完整的從早期智人向晚期智人的古人類自然演化歷史鏈條。

展廳敘事接著把壯族群體歷史追溯至古百越族的西甌、駱越部族,用樹形圖案形象描述了百越的西甌和駱越人在秦漢時期(公元前二世紀~二世紀)至明代(十四至十六世紀)的族群遷徙分化發展的歷史走向。樹形圖案表述了壯、布衣、傣、泰、侗、水、岱、儂、佬龍等各族原本同根同源,而在歷史發展變遷之中開枝散葉,形成了同根生的兄弟族群現象。壯、布依、傣、泰、侗、水、岱、儂、佬龍等各族遷徙示意圖則更是凸顯了壯、布依、傣、侗、仫佬、毛南、水、黎族向中南半島,乃至印度等地遷徙,與越南的岱、儂、泰、布依、熱依、山齋、拉基、布標族,老撾的佬、普泰、塞克族,泰國的泰、佬族,緬甸的撣族,印度的阿洪人同根同源。壯族的先祖融合分化形成了嶺南乃至東南亞的壯侗語諸族。

而在秦漢時期,西甌、駱越已經開始使用銅鼓,并逐漸形成了光輝燦爛的銅鼓文化。經歷秦漢與嶺南的管理,唐代的羈縻州治理,明代的土官自治,明末清初改土歸流,壯族也在華夏民族歷史發展中留下深深的足跡。秦并嶺南后,壯族開始融入中華民族大家庭,為統一的多民族國家的形成、發展奠定了基礎,也對后世壯族文化的發展產生深遠影響。

2.家——壯族的地方敘事

ranz[ra:n?]在壯語里包含了家與家園之意。展廳敘事用壯族的民居、稻作文化生活方式與特有的糯食文化勾畫出壯族獨特的家園地圖。壯語 banj[ba:n?]是村寨之意,村寨是壯族群居之所在。在山區干欄民居和平垌壯族民居的圖片展示中,壯族以其獨特文化智慧,創造出了適合嶺南山地丘陵和亞熱帶季風氣候的民居。嶺南地區濕熱多雨,草木多而易瘴氣,干欄建筑上層人居生活,下層圈畜。民居是物質形態之家,也是對宇宙中人所在地方的自我確認。

naz[na?]在壯語里包含了田和水稻兩層含義。壯族對水田的記憶與情感是深入族群血脈的,嶺南各地和東南亞各地地名都有包含naz[na?]發音,或是水稻與田地聯系一起的naz[na?]一詞的語義,都隱含了naz一詞在其族群文化世界中獨特地位。

壯語haeux[hau]包含了谷物、米飯含義。壯語里糯米是谷物的一類。壯族喜歡糯食,把糯米制作出粽子、糍粑等美食,嶺南乃至東南亞各地壯侗語族也深愛糯食,這是他們特有的文化記憶。

中國南方是稻作文明的發源地,壯族先民是最早栽培種植水稻的民族之一。嶺南之地這一區域丘陵林立,河流縱橫,山水相依,利于發展起稻作農業生產。壯族先民據“那”(壯語意為水田)而作,在發展稻作生產方式的基礎上,形成了獨具特色的干欄建筑文化、糯食文化、服飾文化等。

家不僅是一個穩定的地方和群體聚居的“原始社區”的空間,有物理建筑,有美食佳肴,也有服飾裝扮。家也是一個族群文化空間,保存了群體情感與認同,族群記憶與期待。

3.歡——壯族人的靈魂敘事

壯族以歌唱為樂,歌唱是壯族的生活方式,也是一種生活儀式,甚至是一種存在方式。壯族以歌唱來抒發情感,記憶群體歷史,慶典禮俗,祭祀先祖,乃至禮敬天地神祗。

在壯語詞匯里,“歡”Fwen[fwn?]一詞是歌曲、歌謠、詩歌的意思。而壯族傳統文化里歌唱是歌、舞、樂的集合體,往深層次說,歡是四時節令,人生禮儀,天地萬象宗教慶典等重大時刻的行為儀式,帶著某種人、神、天、地和諧溝通的魔力。

展廳敘事展示了壯族群體服飾,婚戀、節慶、宗教、歌唱、戲劇六大傳統,這六大傳統相互聯系,形成了某種展廳敘事文本的“互文性”。比如木葉傳情、碰蛋試意、外婆送來花背帶、半夜出閣、佩戴銀飾等婚戀習俗讓人印象深刻。

如果把展廳敘事看作了是一種人類學民族志文本的嘗試,這不失為有意思的話題。在后現代民族志文本寫作之中,實驗民族志以其獨特的實驗性而聞名,其強調圍繞人觀(Personhood)概念進行的文化經驗書寫。人觀指的是“人類能力和行動的基礎、自我的觀念以及情感表達的方式”[2]71。這種以民族志研究對象的“人觀”為核心的實驗民族志在文本中更多凸顯被研究的對象自身文化經驗與自我價值的。[2]23~37“歡”篇章的器物展示,完整凸顯了壯族的文化經驗與族群價值意義世界,這也可視為關于壯族“人觀”的實驗民族志文本。

展廳敘事使用了壯語作為單元敘事的主題詞,圍繞三個壯語主題詞使用漢語進行敘事,既包含了壯族族群自敘事,也隱含了與漢語敘事交流對話的含義。壯族的文化經驗與自我價值也在三個壯語主題詞“僂”raeuz[rau?],ranz[ra:n?],“歡”Fwen[fwn?]中得到豐富展現。“僂”raeuz[rau?]篇章里源遠流長的族群歷史,ranz[ra:n?]篇章里物質空間乃至生活方式的家園,“歡”Fwen[fwn?]篇章里以歌唱為核心的群體節慶、婚戀、戲劇、宗教的非物質文化傳統,這些豐富的文明要素在族群自敘事中得以多層次地展示出來。

在壯族文化展廳結束語里,使用壯語“貝儂”一詞來進行族群敘事總結。貝儂表達了各地壯族同根同源,也象征壯族與其他兄弟民族和諧團結的傳統。盡管兄弟民族的說法不少見,2壯族在自敘事中明確以包容、多元、謙卑的態度去看待群體歷史,擁抱現代文明卻也不乏深刻的后現代價值。

二、銅鼓文化——青銅樂器的跨境敘事

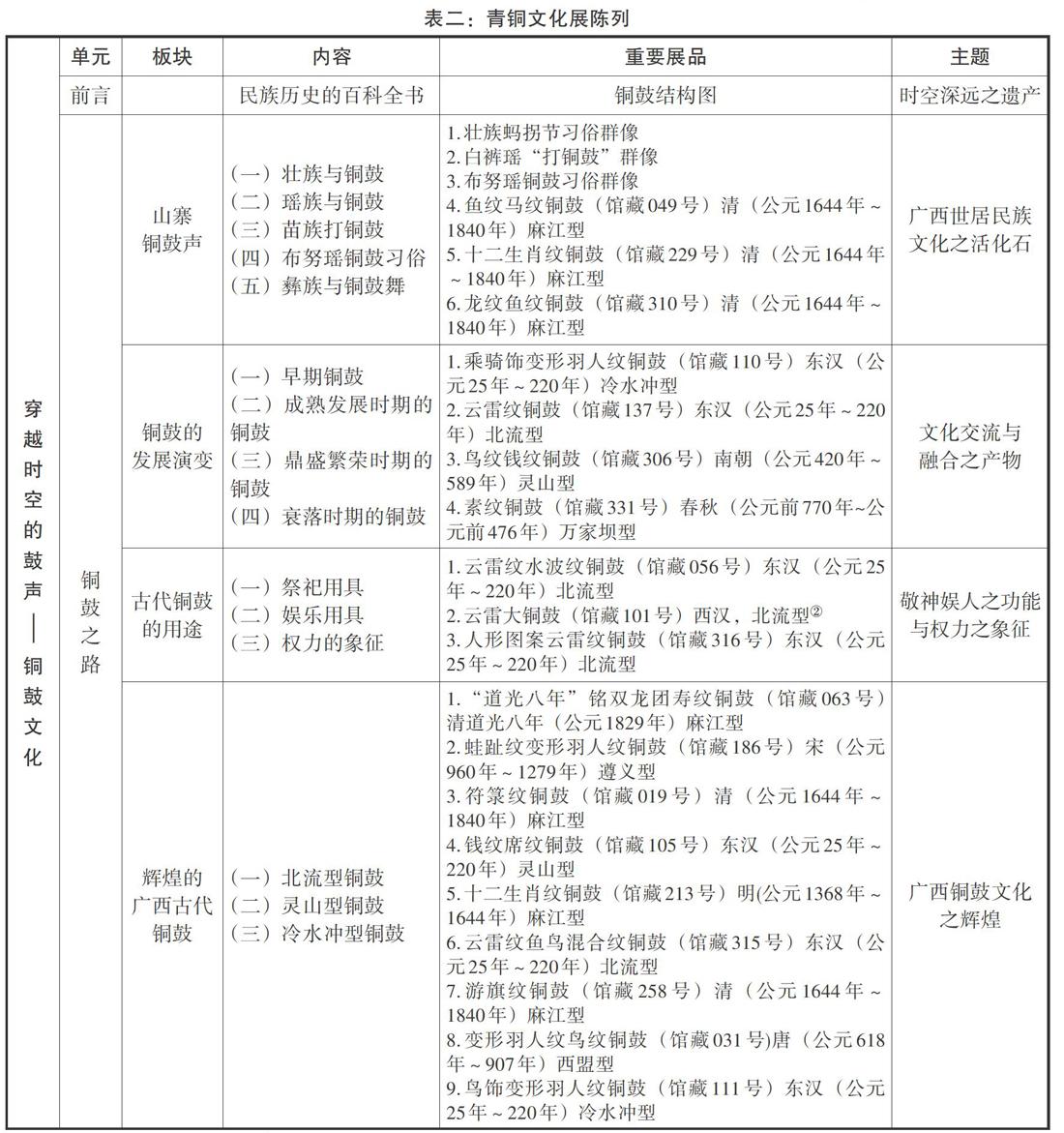

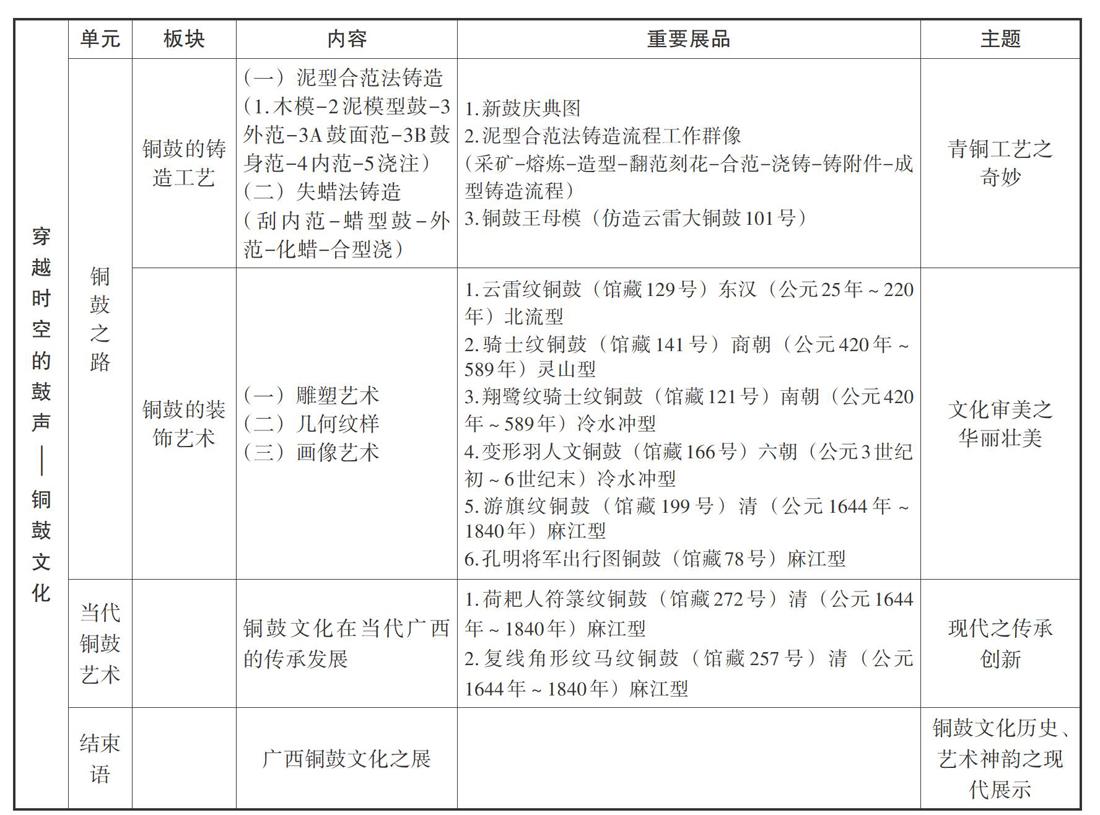

位于廣西民族博物館二樓的《穿越時空的鼓聲——銅鼓文化》展廳通過中國南方“廣西銅鼓”器物的組合陳列,講述了一個延續了兩千年的“廣西世居民族與銅鼓文化”的故事(見“表二”)。

銅鼓文化展講述了在深遠歷史時空中,銅鼓融入了嶺南世居民族的社會、經濟、文化生活,形成獨特的銅鼓文化。

1.介紹篇

“介紹篇”單元著力強調了銅鼓是中國南方乃至東南亞地區流傳了兩千多年的青銅禮樂器,并形成了獨特的銅鼓文化。銅鼓既是廟堂之上的祭祀用具,也是名門望族乃至流傳百姓家的禮樂器物,用途多樣。銅鼓又是一種匯集了族群文化、藝術、歷史的器物,是一部“民族歷史的百科全書”。

青銅器在中國中原地區的出現歷史要早于中國南方。實用青銅器的概念自然就涵括了銅鼓。而作為青銅器的一種類別,銅鼓在時間上晚于中原地區的青銅器。

此單元敘事強調了廣西的銅鼓從屬于華夏青銅器傳統。銅鼓作為中國邊陲少數民族的重要文化象征物而存在,記錄了華夏邊緣嶺南之地世居民族歷史。

2.“銅鼓之路”篇

此單元介紹古代銅鼓走過了二千多年的發展之路,銅鼓在不同時代、地區的多族群存在。銅鼓是古代南方民族特有的器物,同時受中原漢文化的影響。銅鼓是文化交流的載體。戰國時期銅鼓已出現在廣西,魏晉南北朝銅鼓鑄造達到頂峰,唐宋時期銅鼓一度衰落,明清之際銅鼓又得以流行。

在這一單元里面,隱藏了兩條不同的敘事主線。第一條強調了銅鼓是古代中國南方民族的特有產物,而且在歷史上見證了中國南方乃至東南亞地區各民族發展的歷史。從早期、成熟發展時期、鼎盛繁榮時期和衰落時期四個時期對銅鼓在中國南方乃至東南亞地區發展歷程進行論述,凸顯了此條主線。時間線上,從春秋時代早期銅鼓出現,戰國至東漢時期發展,唐代繁榮。而從空間分布上觀察,中國西南云南中部地區的濮人創造萬家壩型銅鼓,隨后銅鼓向北、東、南三方向傳播,流行于云南、廣西、貴州、四川以及越南北部等地,最終形成了滇桂系統和粵桂系統兩大地域系統中國古代銅鼓風格。而銅鼓在東南亞各地的出現也凸顯了銅鼓文化所跨越的文化地圖。

第二條主線則凸顯了銅鼓乃中原漢民族與南方民族文化交流的載體。在單元敘事中,強調唐宋以后(約公元九世紀以后),在中原文化與嶺南文化的交融下,銅鼓的裝飾藝術吸收中原漢文化因素,形成了華麗藝術風格。依據形制和紋飾,中國古代銅鼓可大致劃分為萬家壩型、石寡山型、冷水沖型、遵義型、麻江型(這些類型歸屬于滇桂系統)和北流型、靈山型、西盟型(這些類型歸屬于粵桂系統)。各類型銅鼓互相影響,反映出民族的變遷和文化的交流與融合。

正如銅鼓文化展廳里解說詞所強調,“二千多年的銅鼓發展歷史,是中國南方乃至東南亞地區各民族發展歷史的見證”。

3.輝煌的廣西古代銅鼓

廣西素有“銅鼓之鄉”的美譽。從公元前五世紀到公元十九世紀,銅鼓的鑄造和使用在廣西已有兩千多年的發展歷史。時至今日,銅鼓文化仍流傳于各個世居民族的生活習俗中。廣西古代銅鼓具有鮮明的民族特色,體現了廣西世居民族智慧,見證了歷史。

在此單元之中,共展示了8面代表性的挖掘自廣西的銅鼓,包含了東漢、唐、宋、明和清代的不同歷史時期文物,囊括了冷水沖、麻江、遵義、北流、靈山和西盟6種類型。這些不同的鑄造年代和類型的銅鼓很好地展現了廣西銅鼓之輝煌,更加突出了廣西銅鼓“歷史悠久,種類齊全,分布廣泛,精品薈萃”特點。

其中展品雙乘騎羽人紋銅鼓(館藏102號)是桂系冷水沖型銅鼓代表。該銅鼓體型優美,裝飾和塑像華麗生動,深具濃厚的嶺南地方文化特色。據陸秋燕的考據,銅鼓上的變形羽人紋,與傳說中壯族始族布洛陀相近,反映了駱越后裔俚、僚族群鳥崇拜的宗教文化。而銅鼓蛙立飾則與鑄鼓民族圖騰崇拜的相關,這也展現了駱越民族以青蛙為崇拜物。[3]

銅鼓陳列展覽中突出的,恰恰是現代多民族國家多民族地區敘事的話語。在這話語體系里,廣西各世居民族的多元共生和彼此影響,以及嶺南邊疆與中原文化交流聯系,是銅鼓文化展廳想著力表達的重點之一。

三、嶺南走廊中多元族群與跨境族群敘事

在歷史學與文化學為主導的排列展陳理念之下,廣西民族博物館從壯族文化和銅鼓文化切入了廣西世居民族文化,為多民族國家的族群敘事提供了從“民族器物”進入族群歷史的新案例。

安琪(2010)根據民族博物館陳列展覽的理論與實踐,把民族博物館敘事模式歸納為四種模式:中原-邊陲模式,進化模式,自然歷史模式,交互模式。[4]其中中原和邊陲的模式特指民族博物館展示特定族群文化與歷史所運用的一種話語表述范式。這種話語模式以中原與邊陲,中心與邊緣的二元結構出現,展現了華夏邊緣與中原地區交往互動的歷史。這種敘事模式特別為民族地區所常見。二十世紀以降,隨著現代民族國家形成、邊疆建設的進行,壯族自治區身份在各類的多民族現代國家話語體系之中得到強化。民族博物館自然擔任起構建民族國家,促進民族團結的使命。在現代多民族國家的話語體系里面,通過對中原與邊陲敘事話語的更新,創造出多元族群文化敘事也變成了一個時代的需要。

民族博物館作為現代民族國家的產物自有其合理性,但是其民族文化的敘事是否能夠超出單一現代民族國家的范疇,安置在更宏觀的人類文化視野里進行跨國別、跨疆域和跨人群的審視呢?

答案是肯定的。無論是以上的壯族文化陳列,或者是銅鼓文化陳列,都隱含了一條跨境族群的敘事主線。

以銅鼓文化陳列為例,結合學界對銅鼓文化的研究,從中或可窺探出多種可能性。

近年來眾多學者都指出了銅鼓文化圈的存在。蔣廷瑜(2005)就提出,銅鼓是中國南方和東盟古代文化的載體,是中國南方與東南亞諸國的聯系紐帶。[5]萬輔彬、韋丹芳(2015)也指出銅鼓是承載中國南方與東南亞古代文化的器物。銅鼓春秋時期最早出現云南萬家壩,隨之傳播至滇池地區和越南東山地區,進而散播川、渝、黔、桂、粵、瓊等中國南方諸省以及東南亞諸國。[6]彭長林(2016)也指出銅鼓自滇中出現,四處散播而發展為中國南方和東南亞的區域性文化圈。[7]

而此銅鼓文化圈的提出,恰好指出了嶺南族群與東南亞跨境民族的文化交流。正是通過銅鼓的流通、傳播來實現重要的社會、文化與政治功能,在東南亞族群之間建立起意義非凡的情感紐帶與精神聯系。可以說銅鼓走出了一條橫貫中國南方滇、桂、粵、瓊諸省,連接東南亞、印度等國家和地區的崎嶇曲折、支線網布、歷史超過兩千年的青銅器文化之路。這條文化道路所連綴構成的,是一個跨越族界、國界乃至地界的文化世界,經由溝通或轉換,穿越不同族群之間的社會屏障和文化區隔,構建起彼此混合交融的文化。

銅鼓文化圈同時也和另一宏大文化圈“中國南方—東南亞的稻作文化圈”聯系在一起。覃乃昌(1999)在研究中國南方的“那”文化圈時提出“東起廣東省的中部偏東,湖南省南部,西至緬甸南部和印度西部的阿薩姆邦,北至云南中部、貴州南部,南至泰國南部、越南中部和我國的海南省”存在一個“那”文化圈,此文化圈是跨國跨境的一個稻作農業文化圈,涵括了中國、越南、老撾、緬甸、泰國和印度等國,跨越了中南半島乃至印度地區。[8]文化圈里主要生活了壯侗語民族族群,包括“中國壯族、布依族、傣族、侗族、水族、松佬族、毛南族、黎族,越南的儂族、岱族,老撾的老龍族、泰國的泰族,緬甸的撣族和印度阿薩姆邦的阿含人等”。[8]在這個跨國跨地域的遼闊大地上生活的歷史政治經濟差異共存的多元族群,他們存在著語言同源、生活以稻作為本、青銅器銅鼓文化重合相通的特征。

銅鼓文化陳列勾畫出銅鼓的傳播、分布的歷史,甚至可以描繪出一幅銅鼓文化地圖。在此地圖上展示和表述的就是關于銅鼓文化遺產的地方坐標,族群和歷史。廣西地處嶺南,嶺南既是地理概念,更是一個文化的概念。而嶺南對于生活在這里的多元世居民族而言是特定的具有鄉土記憶、情感皈依與價值根基的家園。而世居民族在嶺南地區的生活居住、人群遷徙、貿易流通、文化變遷,都被記錄在銅鼓這一文化遺產上,成為嶺南文化地圖上的歷史。銅鼓文化研究專家蔣廷瑜曾描繪了從云南到廣西的銅鼓傳播途徑,從公元二世紀漢代即開通了云南文山廣南進入廣西右江的陸路和云南南盤江進入廣西百色的水路。[9]108~117銅鼓傳播之路恰好與百越古道重疊,這也佐證了銅鼓文化與嶺南地區結緣的由來。

自古以來,廣西地處嶺南之地。據彭兆榮先生(2008)考證,嶺南并不是一個純粹地理學概念,而是包含著中原為中心南向的政治地理概念。位于華夏邊緣的嶺南帶有地域、政治、文化和族群的深厚含義。[10]26~33而自秦漢以來,五嶺以南被視為山嶺交錯、丘陵林立、山海相接之所在,百越之族群雜居在此化外之地。以“一點四方”的中原觀念視之,嶺南只是華夏邊緣之地。而從現代人類學視野觀察,嶺南地區是華夏民族走廊的所在地。其意義非凡。

早在上個世紀八十年代末,費孝通提出了“中華民族多元一體格局”這一著名觀點,同時也提出中華民族所在的地理空間宏觀上可劃分為十部份,即“六區、三廊和諸島”總體格局。[11]2~3六區分指中原地區,北部草原地區,東北的高山森林地區,西南的青藏高原,云貴高原,沿海地區。三大走廊包括西北、南嶺和藏彝民族走廊。諸島指中國最南部的沿海諸島。而這十區也就構成了中華民族多元一體格局。三大走廊之中,西北走廊、藏彝走廊穿越橫斷山脈,聯通西南西北,南嶺走廊貫通中國南北,連接中原與嶺南。彭兆榮先生則專門著書論述了南嶺走廊貫通中原與嶺南,農耕與商業,陸地和海洋,連接多元族群的民族走廊的意義。[10]33~43銅鼓文化和壯族文化地圖所在的嶺南地區,族群多元,文化共生,歷史悠久,而這些都為銅鼓的文化敘事提供了更開闊的視野和更深遠的時空維度。

覃乃昌指出,華夏大地上自新石器時代開始形成了北方的牧業,早作農業和南方稻作農業三大文化帶。從他更進一步把嶺南文化與中原文化,珠江流域與黃河流域文化并置而存,提出其獨立起源,平行發展,而彼此接觸交流影響。[8]

從嶺南文化圈到華夏文化圈擴展到稻作文化圈,從地方族群敘事上升民族國家敘事,乃至穿越單一民族國家的人類敘事,壯族文化與銅鼓文化敘事在三個維度里會彼此沖突,也會彼此重合。而多元文化的人類之歌也在此多聲部合唱中和諧展現。

結語

現代民族類博物館是民族地區重要文化機構,它分擔了與建設現代多民族國家有關的諸多任務。通過民族物品收藏、陳列展覽,以傳播民族知識和啟蒙社會大眾為重要手段,民族博物館對促進多元民族歷史,族群認同乃至建設現代多民族國家的理念和實踐更是意義非凡。在“國家歷史—族群歷史”整體性框架,廣西民族博物館扮演了重塑地方史與建設多民族國家的雙重角色。“國家”與“地方”,漢族與少數民族的,少數民族之間的互動關系也變成民族博物館表述的一條主線。而憑借壯族文化和銅鼓文化陳列,民族博物館成為承載書寫世居族群歷史文化的特殊“文本”,以“器物民族志”方式,完成了“多元”的嶺南世居族群“貝儂”兄弟民族整體敘事,完成了廣西世居民族這一想象共同體的凝聚,深度闡釋了民族平等團結,中華民族多元一體格局,乃至跨境族群的理念。

參考文獻:

[1][英]斯圖爾特·霍爾,編.表征:文化表象與意指實踐[M].徐亮,陸興華,譯.北京:商務出版社,2005.

[2][美]喬治·E.馬爾庫斯和米開爾·M.J.費徹爾.作為文化批評的人類學:一個人文學科的實驗時代[M].王銘銘,藍達居,譯.上海:生活·讀書·新知三聯書店,1998.

[3]陸秋燕.廣西民族博物館藏雙乘騎羽人紋銅鼓[J].文物天地,2018(11).

[4]安琪.器物民族志:中國西南民族博物館與族群敘事[J].貴州社會科學,2010(2).

[5]蔣廷瑜.銅鼓是東盟古代文化的共同載體[J].廣西民族學院學報(哲學社會科學版),2005(1).

[6]萬輔彬,韋丹芳.試論銅鼓文化圈[J].廣西民族研究,2015(1).

[7]彭長林.銅鼓文化圈的演變過程[J].廣西民族研究,2016(1).

[8]覃乃昌.那文化圈論[J].廣西民族研究,1999(4).

[9]蔣廷瑜.“百越古道”中的銅鼓路[C].廣西博物館文集第十二輯,2015.

[10]彭兆榮.嶺南走廊:帝國邊緣的地理和政治[M].昆明:云南出版集團公司,2008.

[11]費孝通.中華民族多元一體化格局[M].北京:中央民族學院出版社,1989.

THE BENON ETHNIC GROUP AND DRUMS IN TIME AND SPACE:An Ethnographic Study of The Artifacts in The

Anthropology Museum of Guangxi

Qin Jian, Xu Weiting

Abstract:Taking the Zhuang cultural display and the bronze drum cultural display as examples, the Anthropology Museum Of Guangxi uses "national artifacts" to write the ethnic culture of Guangxi's aboriginal ethnic groups and provides a model for museum narratives for the expression of "Guangxi's residential ethnic culture". Relying on the selective display and recoding of ethnic artifacts, the Anthropology Museum Of Guangxi brings ethnic equality, the pluralistic integration of the Chinese nation, and even the cross-border ethnic-cultural circle into the framework of the ethnographic representation of artifacts through the ethnic culture display system. The expression of Guangxi's diverse ethnic groups and their culture opened a new dimension.

Keywords:Anthropology Museum; museum narrative; ethnography of artifacts; ethnic expression

〔責任編輯:李 妍〕