壯族集中聚居區鄉村振興的路徑選擇研究

紀明 鐘敏

【摘 要】作為少數民族人口集聚、地理沿邊、革命老區的典型,壯族聚居區鄉村振興進程的推進對民族團結、區域均衡發展具有重要意義。本文構建了民族地區城鄉發展空間均衡模型,提出民族地區鄉村振興的4大關鍵性問題,而后基于2015~2016年《中國縣域統計年鑒鄉鎮卷》數據,從基礎條件與驅動因素兩方面對民族地區鄉村振興的發展路徑進行探討。研究發現:(1)壯族聚居區經濟發展水平有待提高、產業基礎較為薄弱、城市化與鄉村振興進程均有待加強;(2)相鄰鄉鎮間鄉村振興進程具有競爭性,城市化進程與鄉村振興戰略推進對資源也存在明顯競爭關系,各鄉鎮專一性的產業選擇有助于鄉村振興戰略的推進。進一步的,明確提出壯族聚居區鄉村振興路徑選擇的五種發展模式。

【關鍵詞】壯族聚居區;鄉村振興;路徑

【作 者】紀明,南寧師范大學經濟與管理學院教授,博士,碩士生導師。廣西南寧,530006。鐘敏,暨南大學經濟學院博士研究生。廣東廣州,510632。

【中圖分類號】F127.8 ? 【文獻標識碼】A ? 【文章編號】1004-454X(2021)03-0162-0010

引 言

壯族是我國少數民族中人口最多的民族,廣泛分布于廣西、廣東、云南與貴州部分地區,集中聚居于廣西西北部40個縣域,其聚居地具有革命老區、民族自治和地理沿邊的特點,是典型的民族沿邊地區。黨的十九大報告所提出的鄉村振興戰略著眼于我國“三農問題”,是解決城鄉發展不平衡、農村發展不充分的戰略指引,其中民族沿邊地區則是工作的重點加難點。加之2020年新冠疫情之際,少數民族聚居區鄉村為防疫、抗疫提供了到位的“緩沖區”,民族地區鄉村振興能有效提升我國經濟、文化、社會等各方面發展的韌性,是保障中國全面、健康發展的重要一環。所以如何準確把握壯族聚居區的鄉村振興戰略推進路徑,對提高鄉村振興戰略整體實施效率、提供民族地區鄉村振興路徑參考借鑒、實現區域均衡發展具有重要意義。

“鄉村振興”雖然是中國特色概念,但究其歷史是“三農問題”,究其根本是農村發展建設問題。世界各國,如德國、日本、韓國、美國等發達國家與印度、巴西等發展中國家均采取了一定的措施進行鄉村建設,雖然建設方式與側重點不同,但均以提升鄉村人力資本水平、提高基礎設施水平、優化產業結構、縮小城鄉差距、可持續發展[1][2][3]等作為主要政策目標。中國人口眾多、經濟有待進一步提升、區域間發展不平衡,鄉村建設百年以來一直處于摸索之中,主要經歷了四大階段[4],歷經從革命到建設、從“都市建設”到“鄉村建設”兩大歷史性轉折[5]。自黨的十九大召開后,十九大報告第一次提出“鄉村振興戰略”這一概念,致力于解決關系國計民生的“三農”問題,推進農業農村現代化,并賦予了其“產業興旺、生態宜居、鄉風文明與治理有效”20字的豐富內涵。鄉村振興戰略的靶向是鄉村、關鍵是振興、核心是戰略[6],與2005年十六屆五中全會提出的社會主義新農村建設總要求相比,政策主體未發生變化,但含義更加豐富,要求也進行了拔高[7][8],民族地區鄉村振興戰略的內涵也是如此。但因為歷史、地理、社會等原因,民族邊疆地區鄉村振興的實施重點有所差異。民族地區作為鄉村振興戰略全面推進的重點與難點,應把握其特殊性,重點關注并加快推進[9][10],實踐中仍應注重從自身資源稟賦出發,以人為主體[11],把握多樣性、主體性與文化性的特征[12]。如沈權平等(2019)[13]以朝鮮族聚居區為例,研究發現東北邊疆民族地區鄉村振興需要注意鄉村人口流失等5大關鍵問題;徐俊六(2019)[14]從民族地區地處邊陲這一特殊地理位置出發,研究提出此類地區鄉村振興戰略的推進需要國家大力支持與地區自力更生,并提出相關具體實踐路徑;安治民等(2019)[15]以黔東南苗族侗族自治州為研究對象,從產業等5個方面對其進行闡述,并以此為基礎探討了黔東南州的鄉村振興內生路徑需要借助民族地區特色優勢。此外,特色村寨的發展也是民族地區鄉村振興的有效途徑之一[16][17]。

現有研究從各學科、各角度較全面地闡述了民族地區鄉村振興的內涵以及實施路徑,但總體上仍存在幾點不足。1.研究成果多為理論探討,少有數據實證。2.研究數據范圍多為縣市及以上,少有以鄉鎮數據為研究對象。3.研究文獻多將研究地區作為獨立對象進行考慮,未考慮地區間的相互作用。鄉鎮推進鄉村振興戰略可能通過要素流動等原因對相鄰地區產生影響,單考慮鄉鎮各自鄉村振興路徑實施,不利于整體區域鄉村振興戰略利益最大化。綜上所述,現有研究雖然形成多學科交叉融合局面,但內容主要涉及鄉村振興理論研究,實證研究不足,方法單一,數據范圍不貼切,且未考慮區域間作用。基于此,本文以民族地區城鄉發展空間均衡模型為基礎,基于2015~2016年《中國縣域統計年鑒鄉鎮卷》數據,從基礎條件與驅動因素兩方面對民族地區鄉村振興的發展路徑進行探討。

一、基于空間均衡模型的壯族聚居區鄉村振興理論機制

(一)理論機制構建

鄉村振興戰略的推進在于鄉村得到均衡發展,社會、經濟與生態等各方面綜合質量向城市趨同,最終達到城鄉發展質量“不同類但等值”的目標。基于此,通過建立城鄉空間均衡模型可以深入探討與闡述鄉村振興戰略的推進過程與作用機制。

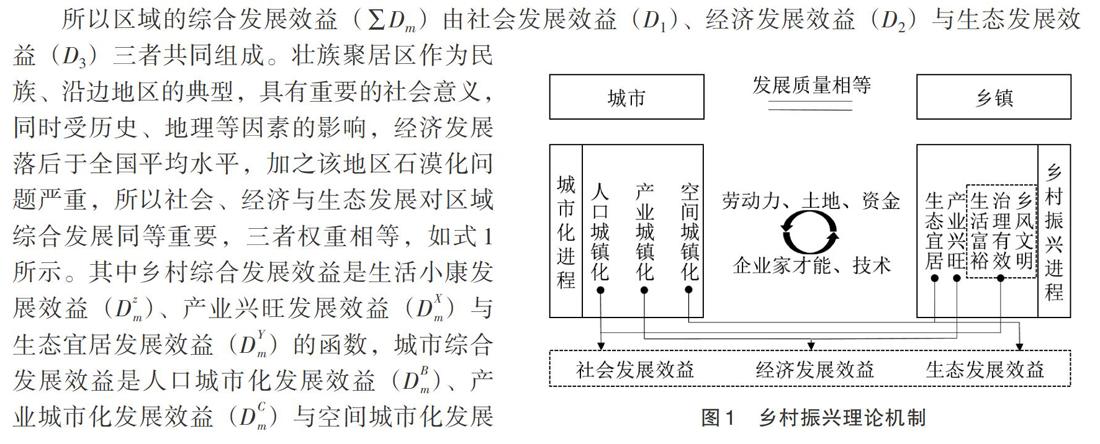

借鑒樊杰[18]的空間均衡模型框架,區域發展是社會、經濟與生態發展耦合協調作用下的綜合結果,并非單一由經濟發展所決定。假定城市建設的驅動力來自于城市化進程,鄉鎮建設的驅動力來自鄉村振興戰略的推進,城鄉間生產要素與非勞動力人口均可以自由流動。即城鄉發展均是社會、經濟與生態發展的復合體,其中城市化建設中人口城市化進程、產業城市化進程與空間城市化進程分別推進城市社會、經濟與生態的發展;鄉村振興戰略中“鄉風文明、治理有效、生活富裕”三大要求、產業興旺與生態宜居要求分別對應鄉鎮社會、經濟與生態的發展。為便于敘述,“鄉風文明、治理有效、生活富裕”三大要求歸納為“生活小康”。如圖1所示。

所以區域的綜合發展效益([∑]Dm)由社會發展效益(D1)、經濟發展效益(D2)與生態發展效益(D3)三者共同組成。壯族聚居區作為民族、沿邊地區的典型,具有重要的社會意義,同時受歷史、地理等因素的影響,經濟發展落后于全國平均水平,加之該地區石漠化問題嚴重,所以社會、經濟與生態發展對區域綜合發展同等重要,三者權重相等,如式1所示。其中鄉村綜合發展效益是生活小康發展效益(D[zm])、產業興旺發展效益(D[Xm])與生態宜居發展效益(D[Ym])的函數,城市綜合發展效益是人口城市化發展效益(D[Bm])、產業城市化發展效益(D[Cm])與空間城市化發展效益(D[Am])的函數,如式2所示。而每一子類型的發展效益均是勞動力(Lm)、土地(Rm)、資本(Km)、企業家才能(Mm)與技術(Tm)等生產要素的函數,如式3所示。

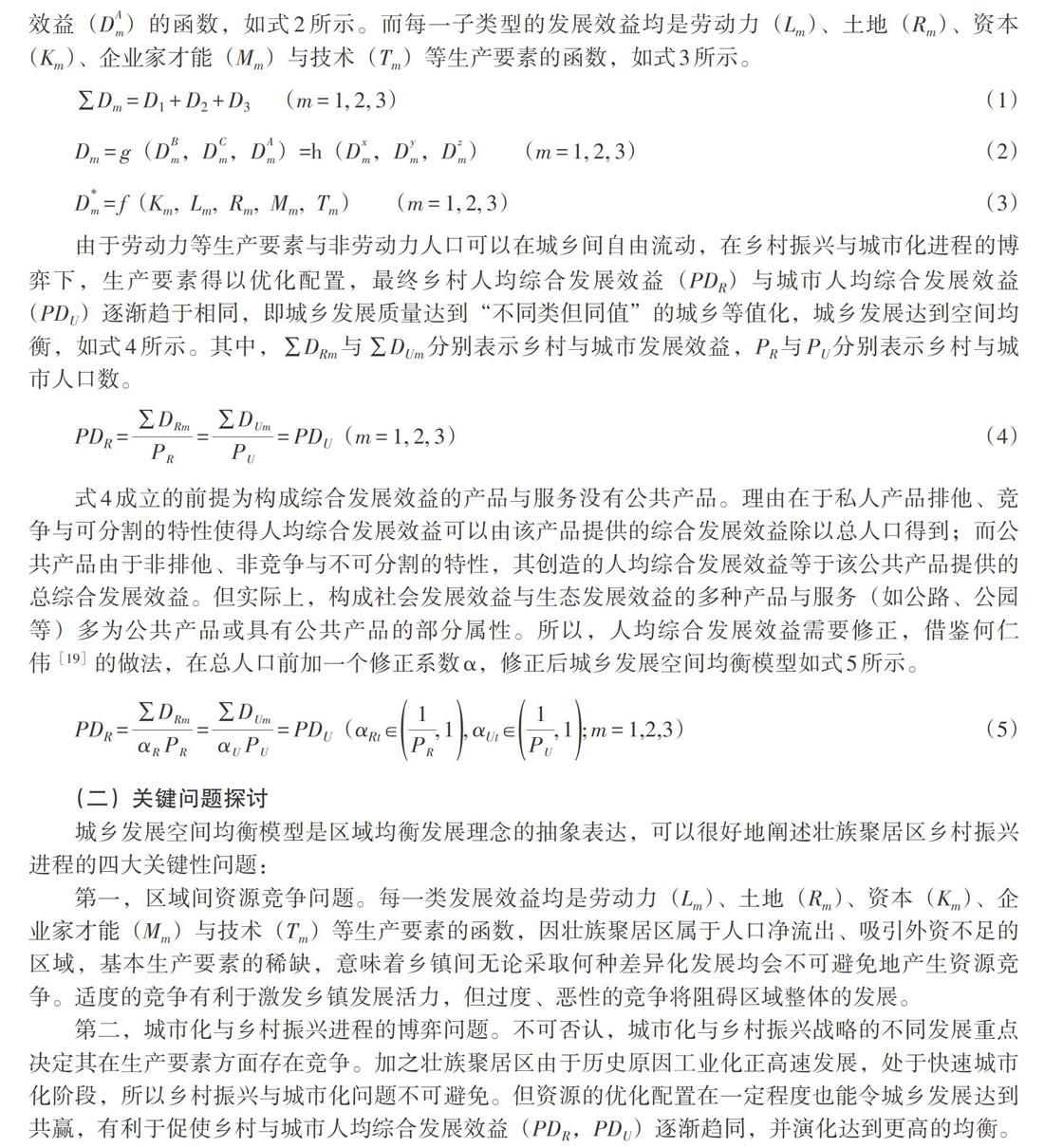

[∑]Dm = D1 + D2 + D3 (m = 1, 2, 3)(1)

Dm = g(D[Bm],D[Cm],D[Am])=h(D[xm],D[ym],D[zm]) (m = 1, 2, 3)(2)

D[*m] = f(Km, Lm, Rm, Mm, Tm) (m = 1, 2, 3)(3)

由于勞動力等生產要素與非勞動力人口可以在城鄉間自由流動,在鄉村振興與城市化進程的博弈下,生產要素得以優化配置,最終鄉村人均綜合發展效益(PDR)與城市人均綜合發展效益(PDU)逐漸趨于相同,即城鄉發展質量達到“不同類但同值”的城鄉等值化,城鄉發展達到空間均衡,如式4所示。其中,[∑]DRm與[∑]DUm分別表示鄉村與城市發展效益,PR與PU分別表示鄉村與城市人口數。

PDR = [∑DRmPR] = [∑DUmPU] = PDU(m = 1, 2, 3) ? ?(4)

式4成立的前提為構成綜合發展效益的產品與服務沒有公共產品。理由在于私人產品排他、競爭與可分割的特性使得人均綜合發展效益可以由該產品提供的綜合發展效益除以總人口得到;而公共產品由于非排他、非競爭與不可分割的特性,其創造的人均綜合發展效益等于該公共產品提供的總綜合發展效益。但實際上,構成社會發展效益與生態發展效益的多種產品與服務(如公路、公園等)多為公共產品或具有公共產品的部分屬性。所以,人均綜合發展效益需要修正,借鑒何仁偉[19]的做法,在總人口前加一個修正系數α,修正后城鄉發展空間均衡模型如式5所示。

PDR = [∑DRmαRPR] = [∑DUmαUPU] = PDU([α]Rt [∈] [1PR,1], [α]Ut [∈] [1PU,1]; m = 1,2,3) (5)

(二)關鍵問題探討

城鄉發展空間均衡模型是區域均衡發展理念的抽象表達,可以很好地闡述壯族聚居區鄉村振興進程的四大關鍵性問題:

第一,區域間資源競爭問題。每一類發展效益均是勞動力(Lm)、土地(Rm)、資本(Km)、企業家才能(Mm)與技術(Tm)等生產要素的函數,因壯族聚居區屬于人口凈流出、吸引外資不足的區域,基本生產要素的稀缺,意味著鄉鎮間無論采取何種差異化發展均會不可避免地產生資源競爭。適度的競爭有利于激發鄉鎮發展活力,但過度、惡性的競爭將阻礙區域整體的發展。

第二,城市化與鄉村振興進程的博弈問題。不可否認,城市化與鄉村振興戰略的不同發展重點決定其在生產要素方面存在競爭。加之壯族聚居區由于歷史原因工業化正高速發展,處于快速城市化階段,所以鄉村振興與城市化問題不可避免。但資源的優化配置在一定程度也能令城鄉發展達到共贏,有利于促使鄉村與城市人均綜合發展效益(PDR,PDU)逐漸趨同,并演化達到更高的均衡。

第三,“不同類但等值”的多元化發展問題。壯族聚居區各鄉鎮間要素稟賦的不同決定各鄉鎮不可能采取同一種發展模式。市場對于鄉鎮提供的產品與服務多樣化的需求為鄉鎮的不同模式發展提供契機。同時,不同模式的鄉村發展類型,使得最終構成綜合發展效益的社會、經濟與生態組成部分發展效益也會有差異,有利于削弱區域內惡性競爭。

第四,鄉村公共服務的調節問題。其一,鄉村不僅僅是生產的場所,也是農民生活的地方,鄉村的職能[20]決定鄉村公共產品與服務提升不能偏廢。其二,公共產品的特性決定綜合發展效益不會因人數倍減反而倍增,所以同樣量的綜合發展效益構成產品與服務中,公共產品占比越大,修正系數α越小,人均綜合發展效益則越大。

綜上,壯族聚居區鄉村振興路徑的選擇研究需要從地區產業發展等現實基礎出發,解決好區域間資源競爭、與城市化博弈、多樣化要素驅動與公共產品(服務)支撐四大問題。

二、壯族聚居區鄉村振興的基礎條件及現狀分析

(一)壯族聚居區產業發展

1.產業結構

壯族聚居區全國重點鎮與特色鎮企業或大型企業數量較為集中,市區一般鎮與縣一般鎮企業基礎較為薄弱,同時,就增加值來看,全國重點鎮增加值最高,僅縣一般鎮低于壯族聚居區總體增加值,說明縣一般鎮沒有后發優勢,任由企業自主布局將陷入惡性循環。根據不同鄉鎮到中心城市距離對鄉鎮分類,峰值出現在距中心城市20千米與200至300千米內,意味著企業或大型企業的布局傾向于有一定公共設施基礎的城郊與遠離城市、生產要素價格低的鄉村;但結合增加值而言,近城郊地區產業趨向于飽和,或因為政策要求,有向外遷移的趨勢。綜上,壯族聚居區企業布局重心有向遠離城區的鄉鎮轉移的動向,但主要還是在市區一般鎮之中。

2.產業相對專業化程度

為描述壯族聚居區的產業專業化情況,本文利用現有數據,對壯族聚居區各鄉鎮服務業與工業相對專業化程度1進行了計算。壯族聚居區縣一般鎮與市區一般鎮服務業與工業相對專業化程度最高,全國重點鎮反而最低,說明縣一般鎮雖然產業基礎薄弱,但相對而言專業化程度更高,而全國重點鎮產業發展總體較好,但引入產業種類繁雜,專業化程度不高;就增加值而言,市區一般鎮保持有較好的優勢,其他類型鄉鎮服務業與工業相對專業化程度均在降低。從鄉鎮到中心城市距離來看,峰值出現在距中心城市80至100千米與140千米以上的鄉鎮中,印證了前文縣一般鎮服務業與工業相對專業化程度較高的結論;就增加值而言,隨著距離的增加,專業化程度下降的趨勢更加明顯,表明各鄉鎮未做好產業的篩選,引入產業時并未著重考慮設定本鄉鎮的專業化產業。綜上,縣一般鎮服務業與工業相對專業化程度最高。

(二)壯族聚居區城市化進程

壯族聚居區總體人口城市化率2水平較低。根據不同等級對鄉鎮分類,2017年全國重點鎮與特色鎮人口城市化率最高,超過廣西壯族自治區人口城市化率水平,屬于城市化進程第二階段,市區一般鎮最低,屬于人口城市化進程初始階段[21]5~66,鄉鎮間城市化進程差距大;就增長率而言,所有類型鄉鎮均超過廣西壯族自治區人口城市化增長率,全國重點鎮甚至達到13.26%,具有較好的增長趨勢。從鄉鎮到中心城市距離來看,峰值出現在距中心城市20千米以內與160至180千米段內,說明城市化進程較快的鄉鎮主要是城區發展帶動與產業發展帶動;就增長率而言,距離城區較近的鄉鎮是城市化進程的主要區域,140千米以外遠離城區又沒有產業支撐的鄉鎮是人口凈流出的主要地區,人口城市化進程停滯不前或向后倒退。綜上,鄉鎮城市化進程對地區地理、產業等基本條件有要求,并非所有鄉鎮均適合以城市化進程為路徑推進鄉鎮發展。

(三)壯族聚居區鄉村振興發展現狀

遵循指標體系建立的科學性、全面性、代表性與可獲得的基本原則,綜合借鑒已有的評價指標,本文構建了壯族聚居區鄉村振興系統的多指標評價體系(表1),并通過熵值法確權對壯族聚居區鄉村振興發展現狀進行了量化分析。數據范圍為壯族聚居區的299個鄉鎮3,部分指標數據來自于2015與2016年《中國縣域統計年鑒》,“是否入評生態鄉鎮”“是否入評平安鄉鎮”“中級衛生員新增人數”分別由當年所公示的《自治區級生態鄉鎮、生態村名單》、《廣西平安市、縣(市、區)名單》與《取得廣西鄉鎮衛生院中級資格人員名單》整理得來,特色小鎮由所公布的第一批、第二批全國特色小鎮名單與廣西特色小鎮培育名單整理得來,重點鎮由2019年全國重點鎮名單整理得來。各指標數量單位與數量級的不同將對結果產生影響,本文采取無差標準法對評價指標進行了標準化處理。

壯族聚居區鄉村振興發展水平一般(表2),年均值0.2032。不同類型鄉鎮的鄉村振興綜合指數與行政等級的高低排序一致,全國重點城鎮自身具有一定的經濟、社會發展基礎,能為鄉村振興戰略的推廣提供適宜的土壤;市區一般鎮靠近中心城區,能更多獲得中心城區的工業與服務業輻射、借鑒城區生態文化與地區治理的經驗、吸引高質量勞動力;相比較而言,由于縣一般鎮的產業資源、人力資本水平等最弱,鄉村振興戰略推廣最緩,所以縣一般鎮既是民族地區鄉村振興的難點,又是重點。特色鎮鄉村振興情況最佳,在一定程度上肯定了特色小鎮的設立有利于鄉鎮的發展。從距離來看,峰值出現在距離中心城鎮20千米以內與180千米到200千米范圍之間,壯族聚居區各鄉鎮到中心城市的距離與鄉村振興綜合指數的關系大致呈“∽”型變動,粗淺可以得出距離中心城區不同的鄉鎮應采取不同的方式推進鄉村振興戰略。

三、壯族聚居區鄉村振興的發展驅動因素實證分析

(一)變量選取與模型構建

1.變量選取

基于數據可得性、完整性與一致性的原則,本文選擇壯族聚居區包括南寧市武鳴區城廂鎮在內的219個鄉鎮作為研究對象,研究時間范圍為2014-2015年1。基礎數據來自于2015-2016年《中國縣域統計年鑒鄉鎮卷》,部分指標由政府公示文件整理而來,被解釋變量—鄉村振興綜合指數由前文計算所得。

基于壯族聚居區鄉村振興理論機制,本文核心解釋變量主要為城市化進程—人口城市化率(b)與空間城市化率(a)2;生產要素—勞動力、土地、資本、技術與企業家才能等。其中,服務業與工業相對專業化水平(s)用于度量鄉鎮資本、技術與企業家才能要素、各鄉鎮行政區域面積(ar)用于度量鄉鎮土地要素、常住人口(pe)用于度量鄉鎮勞動力要素。一般說來,三大變量的優化均有利于推進鄉村戰略的進程。

為更好的判斷各自變量對因變量的影響,本文選用了各鄉鎮距中心城市(所屬地級市)距離(d)與中級衛生員新增人數(do)作為控制變量,控制鄉鎮因自身稟賦差異對鄉村振興戰略推進的影響。同時可以驗證距離對城市發展是否具有“∽”型關系、以區域醫療水平為代表的公共設施軟環境的上升對鄉村振興綜合指數如何產生影響。其中,各鄉鎮距離中心城市距離為ArcGIS通過經緯度計算的地球表面距離,避免了交通距離對鄉村振興指數的內生性問題,因為一般來說,鄉村振興戰略成效顯著的地區交通便利程度也比較好。其余指標計算方式與前文類似。

2.計量模型的建立

(1)空間計量模型的建立

據Moran'I與Geary'C指數對鄉村振興綜合指數的空間探索性分析可知(篇幅所限未列出),鄉村振興綜合指數具有顯著的空間正自相關性,所以使用普通回歸方法進行研究結果將有偏,應使用空間計量模型進行分析。由于鄉鎮間距離差異小且鄰接矩陣空間相關性最為顯著,本文采用以“鄉鎮相鄰為1,不相鄰為0”為原則建立的空間鄰接矩陣,并以此為基礎建立空間計量模型。

此外,空間計量模型大致可分為空間自回歸模型(SAR)、空間誤差模型(SEM)與空間杜賓模型(SDM)三大類,其中空間自回歸又稱空間滯后模型,主要用于考慮因變量的空間滯后;空間誤差模型主要考慮誤差項的空間滯后;空間杜賓模型則同時考慮自變量與因變量的空間滯后。本文對此進行了LR檢驗,結果表明空間杜賓模型與空間滯后、空間誤差模型有差異,建議使用空間杜賓模型進行后續分析。基于此,本文初步建立如式6所示的空間杜賓模型。

ln yit = ρw['i] lnyt + ln x['it] β + θw['i] ln xt + μi + εit (6)

其中,yit為被解釋變量(鄉村振興綜合指數),xit為自變量(包括上述一系列核心自變量與控制變量),ρ、β與θ分別為變量前待估參數,w為空間權重矩陣,μi為第i個地區的個體效應,εit為誤差項。為緩解模型的異方差問題,對所有變量做對數處理。

(2)工具變量回歸模型的建立

根據對文獻的研究,城市化進程與城鎮規模和鄉村振興進程可能因存在雙向因果關系而導致聯立內生性問題。為緩解模型估計的內生性問題,本文借鑒陸銘(2012)[22]、孫三百(2014)[23]等估計方法,采用滯后多期的城市化進程與城鎮規模作為工具變量進行估計。由于鄉鎮數據來源有限,本文采用滯后一期的人口城市化率與行政區域面積作為工具變量運用二階段估計法進行估計,估計模型如式7所示。

ln yit = μi + ln x['it] β + εit (7)

其中,各變量含義與式6相同,此處不再贅述。

(二)壯族聚居區鄉村振興戰略驅動力實證檢驗

1.基本回歸結果分析

如表3所示,分別報告了空間杜賓模型(SDM)、空間滯后模型(SAR)、空間誤差模型(SEM)、廣義最小二乘回歸(GLS)與工具變量回歸(IV_reg)的結果。可以看出,不同的估計方法結果存在較為顯著的差異,尤其是廣義最小二乘回歸結果與其他結果相比,表明使用普通估計的確存在一定的偏誤。SDM、SAR與SEM模型的空間項系數rho與lambda均在1%的顯著性水平上顯著為正,相鄰鄉鎮間鄉村振興進程具有競爭性、服務業工業相對專業化程度與城市化進程等影響因素使得相鄰鄉鎮鄉村振興進程相互影響、相鄰鄉鎮間的不可觀測因素(如氣候、地形、空氣質量等)使得相鄰鄉鎮的鄉村振興進程相互影響,后文將主要以SDM模型估計結果為主。此外,工具變量的有效性檢驗表明不存在弱工具變量問題,且估計結果與SDM估計結果相似。

人口城市化率(b)對鄉村振興綜合指數的影響系數為-0.552,在5%的顯著性水平上顯著,且存在顯著的負空間溢出效應,城市化進程與鄉村振興戰略推進對資源存在明顯競爭關系。表明某一鄉鎮人口城市化率進程每加快一個單位,自身鄉村振興戰略的推進進程將下降0.552個單位,且對周邊相鄰鄉鎮產生負向影響,總效應顯著,為-2.571。即在考慮到各鄉鎮相互影響、并控制掉鄉鎮規模與人口的情況下,壯族聚居區城市化進程與鄉村振興進程并未得到協調推進。同理,空間城市化率(a)對鄉村振興綜合指數的影響系數為0.168,并不顯著,但存在顯著的負空間溢出效應。表明某一鄉鎮空間城市化率進程每加快一個單位,對自身鄉村振興戰略的推進影響不顯著,但對周邊相鄰鄉鎮產生負向影響。表明支持鄉村振興戰略的勞動力與資金等要素仍然是在地區間此消彼長,得不到外部輸入。

服務業與工業相對專業化水平(s)在考慮空間效應后并不顯著,而工具變量回歸顯示,服務業與工業相對專業化水平的系數一次項顯著為負,二次項顯著為正,具有“U”型特征,表明各鄉鎮在產業的選擇上應具有專一性:服務業專業化水平高的鄉鎮發展服務業、工業專業化水平高的鄉鎮發展工業,將有利于鄉村振興戰略的推進。但鄉鎮間的競爭使得這一策略效果受到限制,原因可能在于壯族聚居區資源稟賦類似,政府對于鄉鎮的規劃過于統一,沒有得以區分,所以鄉鎮間產業專業化區分不明顯。行政區域面積(ar)與常住人口(pe)對鄉村振興綜合指數影響系數不顯著,但總效應均在1%的顯著性水平上顯著,分別為-28.701與2.438,表明某一鄉鎮面積的擴張將阻礙總體鄉村振興戰略推進,但常住人口的增加將推進總體鄉村振興進程。在行政區域面積總體不變的情況下,鄉鎮面積的擴張意味著其他鄉鎮面積的減少,行政管轄區域的變動不利于政府政策的一貫執行,造成負向影響引以為常;而常住人口的增加意味著勞動力的投入增加,直接有利于產業的發展。

控制變量部分。各鄉鎮到中心城市的距離(d)對鄉村振興綜合指數的影響系數表現為一次項為負,二次項為正、三次項為負,但均不顯著,表明距離并不是鄉鎮鄉村振興戰略差異推進的關鍵。但值得注意的是,距離的空間項呈現出一次項為負,二次項為正、三次項為負且顯著的情況。鄉鎮新增中級衛生員數(do)對鄉村振興綜合指數的影響系數為1.595,在1%的顯著性水平上為正,且無顯著的負空間溢出效應,總效應顯著達到2.233,表明鄉鎮公共產品及服務的上升將有利于總體鄉鎮鄉村振興戰略的推進,即某一鄉鎮公共產品占比的上升能促進并放大對整體壯族集中聚居區鄉村振興戰略推進的影響。

2.不同類型鄉鎮分析

詳細結果如表4所示。僅市區一般鎮中空間城市化率對鄉村振興戰略的推進有顯著的正向影響,原因在于市區的建成區面積的擴張很大程度上是市區一般鎮受益,鄉鎮公共設施的完善對鄉村振興戰略的實施提供土壤。僅特色鎮中鄉鎮距中心城市距離對鄉村振興綜合指數的影響在5%的顯著性水平上顯著為正,表明特色鎮應適當遠離中心城區。壯族聚居區特色鎮多為特色種植業與旅游業小鎮(如柳江區百朋鎮與銀海區橋港鎮),適當遠離城區有利于保證所種植作物的品質與旅游的特色。除市區一般鎮以外,其他類型鄉鎮服務業與工業相對專業化水平對鄉村振興綜合指數的影響均顯著為負,表明當前除市區一般鎮外,其他類型鄉鎮產業專業化程度仍有待于提升。與服務業與工業相對專業化水平指標類似,除市區一般鎮以外,其他類型鄉鎮區域面積的提升均在1%的顯著性水平上阻礙鄉村振興戰略的推進。而縣一般鎮與特色鎮對常住人口的變動十分敏感,影響系數分別達到了1.040與0.466。四大類型鄉鎮中醫療水平均在1%的顯著性水平上有利于鄉村振興戰略的推進,據此,公共產品與服務提升可作為鄉村振興戰略的普遍抓手。

四、結論與建議

綜合上文基礎條件、驅動因素分析部分得出的壯族聚居區各項特征,結合我國較為成熟的幾種鄉鎮發展模式,以鄉鎮等級分類為主,考慮到各類鄉鎮的數量與集中度等情況,建議壯族聚居區各類鄉鎮可參考如下模式發展。

(一)全國重點鎮—小城鎮發展模式

小城鎮發展模式適用于有一定產業基礎的鄉鎮推進鄉村振興戰略。全國重點鎮經濟基礎好,有大量企業聚集,人口城市化與空間城市化進程快,有勞動力基礎,鄉村振興進程較快,且距離城區相對于市區一般鎮而言相對較遠,不存在與城區直接競爭的可能。加之全國重點鎮城市化與鄉村振興難以相互促進、需要土地集聚,可以以此類鄉鎮為重心,村鎮融合,加強基礎設施建設,帶動周邊鄉鎮發展,形成產居一體,逐步發展形成城區外區域次中心。靖西市、憑祥市等邊貿市鎮與全國重點鎮特征相似,所以同樣適用該種發展模式。

(二)特色鎮—特色鄉鎮發展模式

特色鄉鎮發展模式適用于發展特色種植業、觀光旅游業等產業的特色鄉鎮推進鄉村振興戰略。一方面,特色鎮鄉村振興進程快,擁有一定的經濟、產業、人口、城市化基礎,又城市化與鄉村振興進程難以相互促進,需要豐富產業類別,集聚人口、集中土地等生產要素;另一方面,歷史文化特色村、民俗風情特色村、自然風光特色村與產業經濟特色村是鄉村振興特色化需要保護的四種類型,而特色村鎮的獲批本就代表其具有一定的特色優勢;國家與地方政策對特色村鎮有一定傾斜,有利于其順利發展。所以,深挖村鎮特色,并專業化建設是特色鄉鎮發展的主要路徑。

(三)市區一般鎮—城鄉融合發展模式

城鄉融合發展模式適用于臨近市區的鄉鎮推進鄉村振興戰略。市區一般鎮經濟基礎一般、但有大型企業集聚,城市化與鄉村振興進程均有發展空間,唯一一個與城市化相互促進的鄉鎮類別,但對其他要素驅動均不顯著。同時,市區一般鎮因緊鄰城區,有一定基礎設施底子,受到城區產業輻射,且便于納入城區發展規劃之中,如南寧市武鳴區等鄉鎮。建議積極借助城區空間城市化等城區擴張趨勢,逐步從郊區融入城區,就地城市化,加強城鄉互動,實現與城區的交通、社保、消費等一體化。此外,城區發展規劃應多考慮此類鄉鎮的全面發展問題。

(四)縣一般鎮—中心村+組合發展模式

縣一般鎮是壯族聚居區乃至全國鄉鎮的主體構成,數量眾多、情況復雜,基于上述特征,特通過距離將壯族聚居區村鎮分為相對集中與分散兩大類,分別提出鄉村振興發展模式。

中心村發展模式適用于沒有產業基礎且位置相對分散的鄉鎮(距中心城市120千米外的縣一般鎮)推進鄉村振興戰略。壯族聚居區部分鄉鎮存續于大山內,交通不便、間隔較遠、基礎設施普及成本高,人口較少的村鎮建議采取異地搬遷、零散合并、集聚提升等思路達到空間重構、功能轉型、人口回流的目的。

組合發展模式適用于沒有產業基礎但位置相對聚集的鄉鎮(距中心城市120千米內的縣一般鎮)推進鄉村振興戰略。此類鄉鎮應充分考慮鄉鎮自身資源稟賦,以鄉村現代化為思路,提升基礎設施、產業基礎、居住條件、公共服務與鄉鎮文化等鄉鎮基本條件,借鑒鄰近鄉鎮成熟的發展模式,緊抓政策優勢,形成以特色鄉鎮、中心村、小城鎮等各種模式為內容的多樣化、多層次結構。

參考文獻:

[1] John W K. The Importance of Rural Development in the 21st Century Pe-rsistence,Sustainability,and Futures[J].(2000-6-29)[2020-3-20]http://www.regional.org.au/au/countrytowns/keynote/keller.htm.

[2] Liu Y, Chen C, Li Y. Differentiation Regularity of Urban-rural Equalized Development at Prefecture-level City in China[J].Journal of Geographical Sciences, 2015(9).

[3] Baudry J. Interactions Between Agricultural and Ecological Systems at the Landscape Level[J].Agriculture Ecosystems & Environment, 1989(1).

[4] 張海鵬,郜亮亮,閆坤.鄉村振興戰略思想的理論淵源、主要創新和實現路徑[J].中國農村經濟,2018(11).

[5] 王先明.歷史轉折與時代訴求——對近代中國鄉村建設思想的再思考[J].人文雜志,2014(8).

[6] 廖彩榮,陳美球.鄉村振興戰略的理論邏輯、科學內涵與實現路徑[J].農林經濟管理學報,2017(6).

[7] 熊小林.聚焦鄉村振興戰略 ?探究農業農村現代化方略——“鄉村振興戰略研討會”會議綜述[J].中國農村經濟,2018(1).

[8] 張新文,張國磊.社會主要矛盾轉化、鄉村治理轉型與鄉村振興[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2018,18(3).

[9] 廖林燕.應加快邊疆民族地區鄉村的振興[N].社會科學報,2017-11-09(02).

[10] 廖林燕.推進鄉村振興戰略,邊疆民族地區是難點,也是重點[N].中國民族報,2017-11-03(08).

[11] 鄧磊.西部民族地區鄉村振興的核心是人[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2019(1).

[12] 王建民.民族地區的鄉村振興[J].社會發展研究,2018(1).

[13] 沈權平,沈萬根.東北邊疆民族地區鄉村振興重點破解問題及路徑設計——以朝鮮族聚居區為例[J].北方民族大學學報(哲學社會科學版),2019(5).

[14] 徐俊六.族際整合、經濟轉型、文化交融與協同共治:邊疆多民族地區鄉村振興的實踐路徑[J].新疆社會科學,2019(3).

[15] 安治民,任坤.貴州少數民族地區鄉村振興的內生路徑[J].貴州民族研究,2019(12).

[16] 李忠斌,陳劍.村寨鎮化:城鎮化背景下民族地區鄉村振興路徑選擇[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2018(6).

[17] 黃勇,黃曉.貴州民族特色村寨保護與鄉村振興路徑思考[J].貴州民族研究,2019(7).

[18] 樊杰.我國主體功能區劃的科學基礎[J].地理學報,2007(4).

[19] 何仁偉.城鄉融合與鄉村振興:理論探討、機理闡釋與實現路徑[J].地理研究,2018(11).

[20] Rene B, Mirek D. Quality of Life in Rural Areas:A Topic for the Rural Development Policy[J].Bulletin of Geography,2014(25).

[21] Northam R M. Urban Geography[M].New York: John Wiley & Sons,1979.

[22] 陸銘,高虹,佐藤宏.城市規模與包容性就業[J].中國社會科學,2012(10).

[23] 孫三百,黃薇,洪俊杰,王春華.城市規模、幸福感與移民空間優化[J].經濟研究,2014(1).

A STUDY ON THE PATH CHOICE OF RURAL

REVITALIZATION IN THE CONCENTRATED

AREAS OF ZHUANG NATIONALITY

Ji Ming, Zhong Min

Abstract: As a model of ethnic minority population gathering, geographical border areas, and old revolutionary base areas, the promotion of the rural revitalization process in the Zhuang concentrated settlement areas is of great significance to ethnic unity and regional balanced development. This paper constructs a spatial equilibrium model for urban and rural development in ethnic regions, proposes 4 key issues for rural revitalization in ethnic regions. Then, based on the data from the 2015~2016 "Township Volume of China County Statistical Yearbook", it analyzes ethnic regions from both basic conditions and driving factors, discuss the development path of rural revitalization. The research found that: (1) the economic development level of the Zhuang concentrated communities needs to be improved, the industrial foundation is relatively weak, and the process of urbanization and rural revitalization needs to be strengthened;(2) The process of rural revitalization between neighboring towns is competitive. The urbanization process and the promotion of rural revitalization strategy also have obvious competition for resources. The specific industrial selection of each township is conducive to the promotion of a rural revitalization strategy. Furthermore, it clearly puts forward five development models for choosing the path of rural revitalization in the Zhuang people's concentrated settlement area.

Keywords: Zhuang Nationality; concentrated settlement area; rural revitalization; path

﹝責任編輯:李 妍﹞