公共文化服務保障少數民族權利的行動邏輯

王琳琳 崖瀟藝

【摘 要】公共文化服務一般性與少數民族文化獨特性容易產生矛盾。本文調研廣西河池環江、羅城、都安和南丹等縣,應用扎根理論,分析少數民族聚居區公共文化服務與少數民族文化的融合與適應,探討多元主體參與公共文化服務體系建設的行動邏輯,形成“主體—動機—行為整合模型”。研究發現,不同主體引入民族文化因素、參與公共文化服務的動機和實現途徑有所差異。政府、公眾、企業與協會分別出于公共利益與競爭壓力、文化自覺與興趣愛好、自我認同與經濟社會利益等動機,通過制定專項政策、參加民族文化培訓、公私合作開發文化產業等途徑,實現民族文化保護與公共文化服務體系建設良性互動,滿足少數民族地區公眾差異化需求,保障少數民族文化權利。

【關鍵詞】公共文化服務;少數民族文化;扎根理論

【作 者】王琳琳,中國傳媒大學政府與公共事務學院副教授,管理學博士;崖瀟藝,中國傳媒大學政府與公共事務學院研究生。北京,100024。

【中圖分類號】G127 ?【文獻標識碼】A ?【文章編號】1004-454X(2021)03-0133-0008

一、問題的提出

文化權利是公民的基本權利之一,少數民族文化權利是少數民族權利的重要組成部分。《公民權利和政治權利國際公約》第27條規定,文化權利的重要方面就是少數民族享有自己的文化、信奉和實行自己的宗教或使用自己的語言的權利。我國《憲法》第4條明確,國家保障各少數民族的合法權利和利益,維護和發展各民族的平等團結互助和諧關系,幫助各少數民族地區加速經濟和文化的發展。十八大以來,公共文化服務體系建設加速推進。《公共文化服務保障法》(以下簡稱《保障法》)等法律相繼實施,《關于加快構建現代化公共文化服務體系的意見》(以下簡稱《意見》)《國家基本公共文化服務指導標準》等政策逐步出臺。十九大報告明確提出“完善公共文化服務體系,深入實施文化惠民工程,豐富群眾性文化活動”,中國公共文化服務體系建設邁入快車道。

《保障法》第二條規定,公共文化服務以滿足公民基本文化需求為主要目的,包括公共文化設施、文化產品、文化活動以及其他相關服務。但是,少數民族地區,如廣西河池的毛南族、仫佬族、瑤族等民族聚居區,由于自然環境和歷史發展等因素影響,其文化具有民族性、地域性和原生性。作為與私性文化相對,以公共理念為基礎,以共享、共有理念為內核[1]的公共文化服務,能否同少數民族文化獨特性共存?經由何種行動邏輯的公共文化服務體系來幫助實現少數民族文化權利?本文選取廣西環江毛南族自治縣(以下簡稱環江)、都安瑤族自治縣(以下簡稱都安)、羅城仫佬族自治縣(以下簡稱羅城)和南丹縣(以下簡稱南丹)的公共文化服務作為典型樣本,運用扎根理論研究方法,試圖識別公共文化服務保障少數民族文化權利的行動邏輯,為保護少數民族文化權利、促進少數民族文化共同繁榮發展提供理論基礎和實踐索引。

二、文獻回顧

自2005年黨的十六屆五中全會首次提出“逐步形成覆蓋全社會的比較完備的公共文化服務體系”后,少數民族公共文化服務研究成果頗豐,主要聚焦在以下三個問題:一是作為一般性公共產品的少數民族地區公共文化服務。學者以公共文化服務公益性、均等性、基礎性和便利性特征為導向,探討云南大理白族自治洲[2]、云南楚雄彝族自治州[3]、新疆[4]和廣西[5]等民族地區公共文化服務建設,發現存在基礎設施建設不充分、人才隊伍不足、服務不均衡等問題,提出由“送文化”改為“種文化”,將民族文化開發為公共文化產品,建立平臺、人才和資源內生體系。[6]二是民族文化與公共文化的關系。公共文化內在涵攝民族傳統文化內容,而民俗文化也是重要的傳統公共文化形式。[7]民俗文化可通過“遺留物—農民之‘俗—民間習俗—公共文化”這一過程,[8]塑造、改造成為地方族群公共文化,得到廣泛認同后,達到“無邊界共享”[6]。現代條件下應完善公共文化服務體系,推動少數民族共享文化發展成果,[9]完成文化自覺與公共性重建的雙重使命[10]。三是探討少數民族文化特殊性與公共文化服務建設一般性的適應、融合與互動。民族傳統文化是公共文化的根基和根源,公共文化基于民族傳統文化的土壤才能獲得精神共鳴,兩者需要對接和互動形成合力。[7]應將尊重和促進文化多樣性作為民族地區公共文化服務構建的重要內容,[11]注意民族地區公共文化服務體系建設的特殊性,[12]在民族傳統文化富足而公共文化服務缺失的地區,可以反彈琵琶,加快公共文化服務體系發展[13]。同時,警惕傳統民族文化中的不良文化,以社會主義核心價值觀引領以少數民族文化精髓為核心的基層公共文化建設,維護文化安全。[14]

當前,研究者已經普遍注意到民族地區公共文化服務體系建設的特殊性,并認為民族文化與公共文化服務相互依存、不可分割。但現有研究側重于明確原則和策略倡導,輕于提出公共文化服務體系建設與民族文化繁榮有效對接及良性互動的具體實施路徑,少有基于實地訪談調研資料探索公共文化服務與民族文化有機結合的發生機制的研究。本文運用扎根理論研究方法,選取4個少數民族聚居縣作為典型樣本,試圖發現公共文化服務體系建設促進少數民族文化繁榮、保障少數民族權利的發生機制和路徑,對尊重少數民族文化多樣性、增強文化自覺與文化自信具有重要作用。

三、研究方法和數據來源

目前,關于公共文化服務與少數民族文化互動還沒有成熟的理論框架和命題總結。扎根理論(Grounded Theory)堅持開放性原則,摒棄預先理論假設,利用數據收集和分析推進理論發展,從資料中產生理論。通過概念類別比較、概念類別屬性整合、勾勒初步呈現理論并返回原始資料驗證、陳述理論等步驟,[15]運用開放式編碼(Open Coding)、主軸編碼(Axial Coding)和選擇性編碼(Selective Coding),發現資料中隱藏的本質性命題和基于現實、契合現實的理論。

扎根理論方法論強調一切皆為數據,每一個數據搜集和分析的步驟都在推進理論的發展。[16]7~8本文采用兩種途徑獲取數據,一是深度訪談法(Depth Interview)和參與式觀察法(Participation Observation)相結合,一對一深度訪談15人,并記錄案例所在地關鍵事件發展過程與模式,完成訪談記錄、觀察記錄和備忘錄10萬余字。二是收集案例所在地政府相關部門、民族文化協會以及主流媒體的相關文件、總結和報道資料,最終獲得6萬余字資料。兩種方式共計獲得16萬字文本數據。隨機選擇2/3文本數據進行編碼和模型建構,另外1/3文本數據用于理論飽和度檢驗。

四、范疇提煉與模型構建

(一)開放式編碼

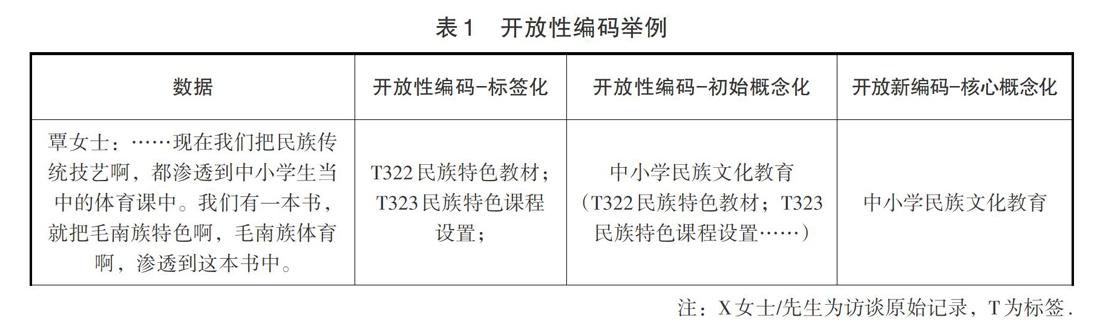

開放性編碼(Open Coding)要求將原始資料拆分成詞、句、段落等不同數據片段,并根據契合和相關兩個標準,通過逐詞、逐句和逐行編碼命名標簽,將原始數據抽象化和概念化。研究基于原始材料編碼得到717條原始語句和初始概念,隨后運用不斷比較方法將初始概念歸納聚攏以最終形成21個范疇。表1為開放性編碼舉例。

(二)主軸編碼

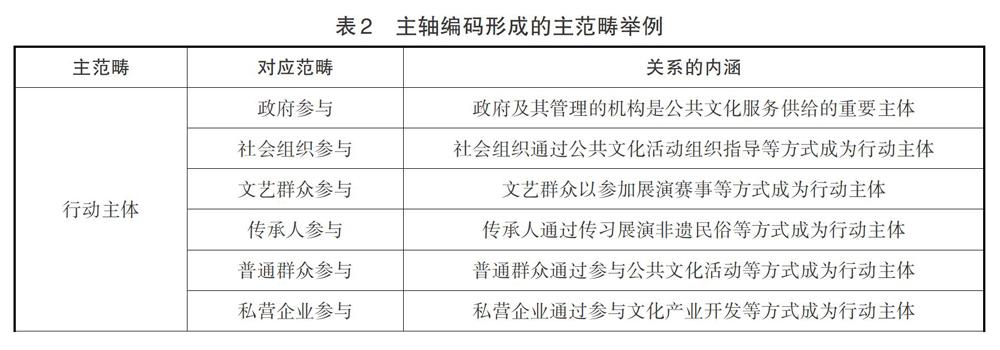

主軸編碼(Axial Coding)通過“分類、綜合和組織大量數據”[17]125重新排列在開放性編碼中分裂的數據,使其恢復為連貫的整體。論文通過主軸編碼,將開放性編碼抽象為21個范疇,后根據不同范疇之間的相互關系和邏輯次序,歸納出行動主體、行為動機和實施途徑3個主范疇。表2表示主范疇和其對應的開放性編碼舉例。

(三)選擇性編碼

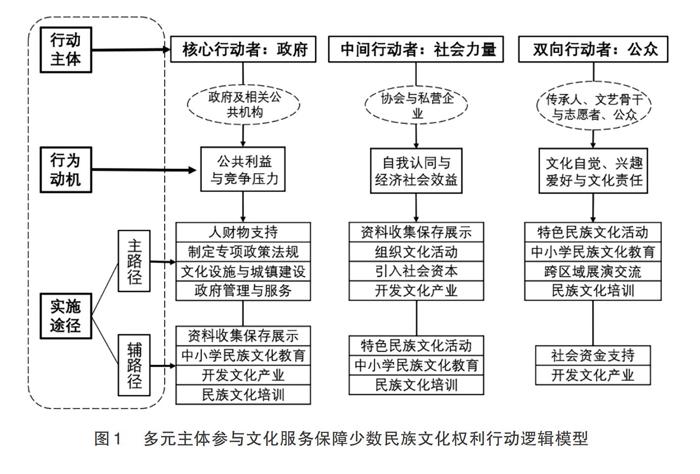

選擇性編碼(Selective Coding)指確定能統領所有概念或范疇的“核心范疇”(Core Category),建立主范疇典型關系結構。研究將“公共文化服務保障少數民族文化權利行動邏輯”確定為核心范疇,構建和發展“多元主體參與文化服務保障少數民族文化權利行動邏輯模型”,簡稱“主體—動機—行為整合模型”,如圖1所示。

(四)理論飽和度檢驗

研究使用另外1/3訪談記錄檢驗理論飽和度(Theoretical Saturation),即是否可用現有資料提煉新范疇。結果顯示,當前無法發展出三個主范疇外的新的重要范疇或關系。3個主范疇內部也無法生成新的副范疇和初始概念,這說明經由三階段編碼所構建的“主體—動機—行為整合模型”具有較高的理論飽和度。

五、模型闡釋和研究發現

通過上述分析發現,“主體—動機—行為整合模型”可以有效解釋公共文化服務是否以及如何保障少數民族文化權利。具體來說,公共文化服務保障少數民族文化權利的行動邏輯由以下3個主范疇構成:行動主體、行動動機和行為途徑。本文整合模型最為關鍵的部分是公共文化服務體系與少數民族文化保護良性互動,不同主體受利益動機驅使,引入民族文化因素,通過不同實施途徑參與公共文化服務,產生保障少數民族文化權利效果。

(一)核心行動者:政府的雙重動機與支持途徑

政府及其管理或支持的文化機構是公共文化服務建設的重要主體,《公共文化服務保障法》第二條中明確“公共文化服務由政府主導、社會力量參與”。本文調研的南丹、環江、都安和羅城少數民族聚居區,地方政府出于民族共同體利益、職責意識和錦標賽制下的績效壓力,通過制定專項政策、文化城鎮和設施建設、人才培養、資金支持等途徑,供給具有少數民族文化元素的公共文化服務,保障少數民族群眾參與民族文化生活與活動。

公共利益是政府根本的宗旨與目標,這一點在行政學領域幾乎是無需證明的定律。阿普爾比在定義公共行政時,闡釋“公共行政以關注追求公共利益的公共部門的行為通則而著稱。”[18]195自古希臘羅馬時期,公共利益就是政府所希望達到的“最高的善”,新公共行政學更主張“公共”是政府全部要義之所在。少數民族地區宣傳、文化、非遺中心等部門對公共利益的追求,可轉化為轄區內民族聚居群體共同利益的實現,認為“在這個崗位有責任把本民族的文化傳承下去”,“通過建設銅鼓廣場、開展分龍節活動等,弘揚一些民族特色的東西”,“我們館幫著大家組織儺面隊、長鼓隊等,帶他們出國,展示民族自己的文化”。承擔公共義務或公共責任,將少數民族文化融入公共文化服務體系建設,保障少數民族個體有接觸社會文化和信息的途徑,重視民族文化方面的正義和公平,維護公眾文化的權益。

除公共利益外,明確的崗位職責要求和自上而下的壓力型考核制度指引地方政府公共文化服務建設導向,客觀上利用類似“政治錦標賽”的制度進行博弈,實現績效考核結果與地方政府資源獲取和政府工作人員晉升相結合。以中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金和非物質文化遺產保護專項資金為例,2013年《中央補助地方美術館、公共圖書館、文化館(站)免費開放專項資金管理暫行辦法》規定,縣級文化三館每年可獲得20萬元免費開放補貼。河池市地方財政收入有限,“配套經費較少,公共文化服務經費支出主要來源為國家公共文化體系專項補助金”,中央補助金要求每年開展績效自評、填寫自評表和自評報告,要求不得虛列項目支出、擠占、挪用項目資金,并作為下一期撥款依據。除中央專項補助金外,2019年河池市下達“兩館一站”免費開放、村級公共服務中心建設等績效考核目標,根據履行結果確定績效檔次,與未來晉升和收入掛鉤。值得注意的是,除自上而下的績效考核外,社會評價意見也作為考核參考,且對提出的問題必須整改承諾,環江文化廣電體育和旅游局在接到“提高農村文化建設”相關意見時承諾,2019年12月底“每村配一套音響器材,培訓一批基層文藝骨干”。

在上述動機驅使下,政府與公共文化機構作為支持者、建設者和引導者,主要通過以下途徑維護共同文化利益、完成考核目標,促使少數民族文化與公共文化服務建設良性互動。第一,提供資金、人才支持。根據羅城文化館工作人員介紹,通過“理順鄉鎮文化站管理機制,培訓基層文化館、鄉鎮文化站、村級文化專管員、農村文化志愿者等基層文化人才,提升基層文化隊伍專業性”。第二,完善文化設施和城鎮建設。根據都安縣政府相關部門介紹,“按照村級文化服務中心‘六個一標準完善基層公共文化服務設施,編排富有少數民族文化特色戲劇,并且增強信息化建設,確保每個行政村安裝公共文化服務一體機”;推動以民族文化為載體的新型城鎮化建設,保護發展文化標識獨特的少數民族特色小鎮,如建立國家級銅鼓文化生態保護試驗區,非物質文化遺產代表性傳承項目傳習所。第三,制定相關政策、開展教育行動。例如河池市2017年通過《河池市非物質文化遺產保護條例》,建立非遺保護工作局聯席會議制度,成立非遺名錄專家評審委員會;南丹縣將傳統舞蹈《勤澤格拉》編成課間操在中小學推廣。

(二)雙向行動者:公眾的文化自覺與權利行使

少數民族公眾既是文化權利的享有者也是文化權利的創造者,既是公共文化服務者的參與者也是公共文化服務的供給者,出于文化自覺、文化責任和興趣愛好等動機,通過參加民族文化培訓、演出活動展示、特色文化活動等途徑,作為雙向行動者傳承本民族文化,行使文化權利、履行文化責任。

公眾主要包括非物質文化遺產傳承人、文藝骨干和志愿者以及普通公眾三類,前兩類人群不僅是公共文化服務的參與主體,同時也是供給主體。訪談中發現非遺傳承人和文藝骨干對本民族文化有高度的“自知之明”。“我是儺面舞的傳承人,這是我喜歡做也必須做的”“不能讓這么美好的東西失傳了”。正如費孝通所言“生活在一定文化中的人對其文化有自知之明,明白它的來歷,形成的過程”,即“文化自覺”。[19]“每個國家和民族都有自身獨到的文化模式,這些文化模式中蘊含的異質性的民族精神,是文化活動中支配性的力量”,[20]121文化自覺能增強少數民族公眾的堅定信念,提升認同感和歸屬感。環江、都安、羅城等少數民族自治縣由不同少數民族構成,例如環江就有漢、毛南、壯等30多個民族,其中毛南族占總人口數17.12%。相對國家層面統一構建的公共文化服務體系,各少數民族共同體內部形成的文化具有部分“私”屬性和“殊異性”,但相對少數民族共同體中的個體,各民族共同體文化又具有公共屬性,“每個民族的文化都是平行而獨立的”[21]62,是凝聚民族共同體的精神文化紐帶。非遺傳承人、文藝骨干作為本民族的文化代表或代言人,將民族文化主體意識引入公共文化活動中,形成“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”的多文化和平共處、共同發展的環境。

少數民族公眾受到風俗習慣等非制度性因素和“能歌善舞”民族特性的影響,一方面,作為共同體成員之一,出于文化自覺和責任,需要在社會主義核心價值觀引領下,發揚民族文化多樣性,維持民族文化生態場。通過參加教育培訓,增強民族文化發展能力,防止民族傳統文化受到現代物質文明的過度沖擊而消亡;另一方面,作為公民,有權行使文化權利,享有我國《憲法》第47條、《經濟、社會和文化權利國際公約》第15條規定的“人人有權參加文化生活,享受、保護文學或藝術作品產生的精神和物質利益”,參與公共文化活動、利用公共文化服務設施,獲得精神文化娛樂享受的權利。而且非物質文化遺產傳承人、文藝骨干和志愿者,多對少數民族文化持有濃厚興趣,“從小就喜歡啊,所以現在能跟著表演就很開心”,還能“參加演出,獲得些補貼”,熱心參與非物質文化遺產傳承工作和與少數民族文化相結合的公共文化活動。

出于文化自覺、興趣愛好、風俗習慣的影響,少數民族群眾通過開設或參與培訓、參加或觀看展演等公共文化服務方式,行使文化權、履行文化責任,保護民族傳統文化。首先,傳承人通過開設文化傳承班,如在文化館舉辦花竹帽編織、銅鼓舞傳承人培訓班,培養傳承人;進校教授中小學教師,輔導傳習瑤族刺繡、打陀螺、打銅鼓等傳統項目,組織學生開展文化傳習課;編排非遺劇目,如羅城《王三打鳥》《雙彩蓮》等非遺彩調劇展演。其次,文藝骨干多由文藝愛好者自發形成,出于興趣參加每個行政村或社區的民族特色文藝隊,組織文藝隊活動;參加政府文化部門舉辦的文藝培訓,“都非常愿意啊,沒有什么補助,都是有時間就過來”;參與文化活動周,春節聯歡晚會,“三月三”文藝匯演等活動,創新與現代形式相結合的民族戲曲、舞蹈,參加國內外展演。最后,普通公眾愿意參與分龍節龍舟賽、那地螞[蟲另]節、白褲瑤支系年街節等活動;參加鄉村文藝隊,自己排練舞蹈,“接受文化館等輔導員的培訓”;參加縫制民族服飾、蠟染、儺面雕刻等民族非遺技能培訓,提高技藝,通過非遺制作項目提高收入。

(三)中間行動者:社會力量的自我認同與公私合作

《公共文化服務保障法》提出“支持挖掘、開發、利用民族民間文化資源,充實公共文化內容”,賦予社會組織廣泛參與公共文化服務的機會,進而提高公共文化服務質量。在“政府主導、社會力量參與”的公共文化服務供給模式下,協會、企業等社會力量已成為少數民族特色公共文化服務的重要參與者。訪談調研發現,少數民族聚居地區的協會、企業等社會力量出于對所屬民族共同體文化的自我意識和肯定性認知,作為政府與公眾間的中間參與者,綜合整合利用社會資源和物質資源,為少數民族文化活動提供平臺與資金。通過調配人、財、物,收集、保存、展示文化檔案和資料影像,投資少數民族文化產業等方式,將少數民族文化要素滲透到文化活動和設施建設中,促進少數民族文化傳承,切實保障少數民族公眾文化權利。

社會力量主要包括少數民族文化協會及私營企業兩類主體。少數民族協會組織和成員基于自我認同形成文化歸屬,履行文化保護和傳承責任。即“個人對特定群體的歸屬感,以及對于群體身份的思考、認知和感情”[22]108促使“某一文化受到普遍的尊重,維護成員的尊嚴與自尊”[23]130。協會出于民族文化認同感、自豪感和使命感,運用社會資源,強化民族成員文化歸屬。主要通過以下途徑:第一,廣泛收集、保存民族文化資料。“做姓氏資料收集,就是為了幫助建立白褲瑤(支系)文化知識體系和傳承民族文化,這對我們自己民族的認可和增強文化自信都有十分重要的意義”。第二,組織各類活動,抵抗現代文明沖擊。在科技和現代社會發展浪潮中,原本封閉的少數民族文化面臨瀕危壓力,“對于一個沒有文字記載的民族來說,每一代老藝人的逝去就是文化的消散,我們作為本民族的人一定要主動拯救我們的文化”,協會主動承擔和組織民族文化傳承人的交流、文化展示、少數民族節慶活動、設計少數民族文化特色培訓課程等。第三,引入社會資本開發文化產業項目,“希望大家把文化優勢轉變為經濟優勢,保護文化的目的是為了族人在經濟發展中受益受惠”。

私營企業出于企業領導者的民族情感,以及企業對社會效益、經濟效益的追求,實現“保護民族文化權益”和“追求經濟利益”雙重目標。多數少數民族企業家自我成長過程中耳濡目染民族文化,有強烈的民族文化認同,“我從小是聽山歌長大的,很喜歡我們瑤族的文化”。另外,企業追求實現社會效益和經濟效益。“聽完縣長介紹,我就下決心投資了,一是企業要扛起社會責任,二是我們對白褲瑤(支系)旅游的發展前景很看好”“把這個項目做好以后,對我們企業在群眾心中口碑的樹立是很有幫助的”。在上述動機驅使下,私營企業與公共部門合作,利用自身物質資源和管理運營優勢開發少數民族文化產業,積極參與少數民族群眾易地扶貧項目建設,建設特色旅游景區,如南丹縣“千家瑤寨·萬戶瑤鄉”項目;為傳統節慶活動舉辦以及少數民族文藝表演團外出展演提供資金支持,如資助白褲瑤支系年街節、毛南族舞蹈海內外展演活動等。

六、結語

少數民族文化是中華文化的重要組成部分,少數民族公共文化服務具有獨特性。廣西河池等少數民族聚居區政府、公眾、企業與協會分別出于公共利益與競爭壓力、文化自覺與興趣愛好、自我認同與經濟社會利益等動機,通過制定專項政策、建設文化設施、人才物支持,參加民族文化培訓、文化活動展示和民族文化進校園項目,贊助文化活動、收集搶救文化資料以及公私合作建設文化產業項目等途徑,形成“主體—動機—行為”的整合行動邏輯,既服從了全國公共文化服務公共性、基礎性、公益性等共性要求,又將地方民族文化特征融入公共文化服務體系建設和文化產業發展,真正滿足了少數民族地區公眾特殊性需求,傳承了少數民族文化傳統,促進了少數民族文化繁榮。

值得注意的是,上述多元主體合作行動路徑有時會發生偏誤,目前存在的問題主要有:非專業人員被安置到文化館等文化機構,或長期占用、借調文化專業人才到政府部門工作,導致文化服務機構人力資源不足,文化下鄉服務受到限制;由于地理環境和人口外遷,有些地方“六個一”建設標準流于形式,相隔較遠村落組成的行政村文藝隊未能開展活動;剛剛脫貧地區財政緊張,公共文化服務資金不足等。由于少數民族地區公共文化服務的特殊性和艱巨性,實踐探索過程中少數民族文化與公共文化服務體系建設融合方式有待創新,應推動多元主體協同合作,發揮正式制度和非正式制度治理作用,形成政府、市場與社會有機結合,以糾正行動偏誤,達成滿足少數民族公眾文化需求、保障少數民族文化權益的根本目標。

(致謝:感謝廣西民族大學廖明君教授在本文寫作過程中提出的寶貴意見。)

參考文獻:

[1] 吳理財,李世敏,張良,等.新農村建設中的文化建設研究述評[J].社會主義研究,2009(3).

[2] 周靜,畢東,畢曉紅,等.大理白族自治州基層公共文化服務體系建設的現狀與對策研究[J].圖書館理論與實踐,2019(3).

[3] 尹婷婷,畢東,畢曉紅,等.邊疆少數民族地區農村公共文化產品供給現狀分析——以云南楚雄彝族自治州姚安縣為例[J].圖書館理論與實踐,2018(11).

[4] 肖建飛,阿依登·卡斯拉汗.新疆公共文化服務體系建設的目標和重點——基于新疆社會文化產品的高“公共性”[J].黑龍江民族叢刊,2012(2).

[5] 黃柳菱.文化民族視角下民族鄉村公共媒體與公共文化建設[J].文化與傳播,2016(5).

[6] 蔣星梅,張先清.公共文化與族群邊界:直苴彝族賽裝節的族性表達[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2016(2).

[7] 李少惠.民族傳統文化與公共文化建設的互動機理——基于甘南藏區的分析[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2013(9).

[8] 高丙中.日常生活的現代與后現代遭遇:中國民俗學發展的機遇與路向[J].民間文化論壇,2006(3).

[9] 苗瑞丹.論文化共享治理機制的構建[J].理論學刊,2020(2).

[10] 包鑫.文化自覺與公共性重建:農村少數民族地區公共文化服務的雙重使命[J].圖書館建設,2019(1).

[11] 陳堅良,張喜萍.民族地區公共文化服務體系建構的實踐與思考——以湘西民族地區為例[J].湖南師范大學社會科學學報,2012(2).

[12] 索曉霞,蔣萌.試論民族地區公共文化服務體系建設的特殊性[J].貴州民族研究,2012(4).

[13] 李少惠.反彈琵琶:甘南藏區公共文化服務優先發展戰略構想[J].蘭州學刊,2016(6).

[14] 張春霞.健全基層公共文化服務體系:邊疆主流意識形態構建的路徑選擇[J].社會主義研究,2010(4).

[15] 陳向明.扎根理論的思路和方法[J].教育研究與實驗,1999(4).

[16] 凱西·卡麥茲.建構扎根理論:質性研究實踐指南[M]. 邊國英,譯.重慶:重慶大學出版社,2020.

[17] Strauss.A.L.&Corbin,J., Basics of Qualitative Research (2nd ed.)[M].Thousand Oaks, CA: Sage Publications,1998.

[18] 阿普爾比.公共行政與民主[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[19] 費孝通.反思·對話·文化自覺[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1997(3).

[20] Braisted Paul J. Cultural Cooperation: Keynote of the Coining Age[M].New Haven: The Edward W. Hazen Foundation,1945.

[21] Tylor Edward Burnett. The Origins of Culture[M].New York: Harper and Row, 1958.

[22] Rotheram M.J, Phinney J.S. Ethnic behavior patterns as an aspect of identity[M].Newbury Park, CA: Sage Publications,1987.

[23] 威爾·金利卡.多元文化的公民身份——一種自由主義的少數群體權利論[M].馬莉,張昌耀,譯.北京:中央民族大學出版社,2009.

THE ACTION LOGIC OF PUBLIC CULTURAL SERVICES TO GUARANTEE THE CULTURAL RIGHTS OF ETHNIC MINORITES:Based on The Grounded Theory Research in Guangxi Hechi

Wang Linlin,Ya Xiaoyi

Abstract:The generality of public cultural services and the uniqueness of ethnic minority culture are prone to conflicts. The article investigates several typical ethnic autonomous counties ?such as Huanjiang, Luocheng, Duan, and Nandan in Hechi, Guangxi, applying grounded theory to analyze the integration and adaptation of public cultural services and ethnic minority cultures in areas where ethnic minorities gather, and to explore the action logic of multiple subjects participating in the construction of the public cultural service system, forming a "subject-motivation-behavior integration model". The study found that the motives and realization methods of different subjects to introduce ethnic cultural factors and participate in public cultural services are different. The government, the public, enterprises, and associations are motivated respectively by public interest and competitive pressure, cultural awareness and hobbies, self-identification and economic and social benefits, etc., through the formulation of special policies, participation in the ethnic-cultural training and public-private cooperation in the development of cultural industries. The protection of ethnic culture and the construction of the public cultural service system have a positive interaction to meet the differentiated needs of the public in ethnic minority areas and protect the cultural rights of ethnic minorities.

Keywords:public culture services; ethnic minority culture; grounded theory

〔責任編輯:黃潤柏〕