精神疾病病人照顧者心理健康狀況及其影響因素

李從紅 ,施忠英

1.上海交通大學護理學院,上海 200025;2.上海市精神衛生中心

據世界衛生組織(WHO)預測,4個家庭中便有1例精神疾病病人[1],家屬是精神疾病病人的主要照顧者,為病人提供身體、心理和醫療方面的全方位支持[2]。隨著精神衛生去機構化運動的推進,病人住院時間不斷縮短,精神衛生的重心由醫院轉向社區和家庭,對家庭照護提出了更高的要求,在社區支持不足的情況下,病人照顧者的負擔勢必更加沉重。已有研究顯示,精神疾病病人的照護負擔可導致家屬抑郁、焦慮、應激和倦怠綜合征等心理健康問題,糖尿病等身體健康問題,以及家庭功能障礙、社交孤立等其他負面影響[3-4]。照顧者的心理健康和照護負擔相關聯,心理健康狀態不佳的照顧者體驗到的照護負擔更加沉重[5]。研究顯示,經濟壓力、病恥感、醫療信息缺乏和被歧視等因素可影響家屬的心理健康狀況[6-7]。隨著《精神衛生法》的頒布和實施,我國社區精神衛生服務逐漸形成體系,但針對精神障礙病人家屬的支持仍然嚴重不足。深入了解精神疾病病人家屬照護負擔和體驗的現狀,并分析其與心理健康的關聯,有利于制定有針對性的社區精神康復支持政策和措施。本研究旨在了解社區精神疾病病人照顧者的心理健康狀況和照護體驗,分析兩者的相關性,明確影響病人照顧者心理健康的因素。

1 對象與方法

1.1 對象 選擇在上海市某精神衛生機構門診隨訪的精神疾病病人及其照顧者各189人。納入標準:精神疾病病人依據國際疾病分類(ICD-10)診斷為精神分裂癥、嚴重情感障礙等;精神疾病病人家庭內的主要照顧人員;身心狀態適宜參加調查;知情同意后,自愿參與調查。

1.2 調查工具

1.2.1 一般資料調查表 自行設計,包括病人和家屬的社會人口學特征、病人疾病資料、照護相關情況。

1.2.2 照顧體驗量表(Experience of Caregiving Inventory,ECI) 該量表專為測量精神疾病病人家屬照顧體驗而研制,由消極評價和積極評價兩個分量表構成,共66個條目。其中消極評價分量表包括病人的困難行為、陰性癥狀、病恥感、醫療服務問題、對家庭的影響、需要支持程度、依賴、喪失8個維度;積極評價分量表包括積極體驗、良好關系2個維度。采用Likert 5級計分法,0分為“從沒出現”,4分為“總是出現”,分數越高表示消極評價越高或積極評價越高,分別計算消極評價和積極評價得分。ECI是基于大樣本家屬的自我報告數據編制而成,Cronbach'sα系數為0.74~0.91[8],中文版ECI內部一致性良好(Cronbach'sα系數為0.49~0.85),重測相關系數為0.83~0.97[8-9]。

1.2.3 一般健康問卷(12-item General Health Questionnaire,GHQ-12)該量表由Goldberg設計,反映調查者心理健康狀態。量表包含12個條目,采用Likert 4級(0~3分)計分法,分數越高表示心理健康狀況越差。中文版GHQ-12信效度較好,Cronbach'sα系數為0.75~0.82,重測相關系數為0.82~0.85[10-11],被廣泛應用于心理衛生評估。

1.3 調查方法 取得所屬機構護理部以及病區護士長的知情許可后,利用病人門診隨訪候診時間,由研究者向陪診家屬解釋調查目的和內容,征得家屬知情同意后,向符合入選條件的家屬發放問卷并解釋說明問卷的內容及填寫方法,填寫完成后當場收回。所有問卷采用匿名,保護病人隱私。

1.4 統計學方法 采用SPSS 19.0軟件進行調查結果分析。一般資料采用頻數和百分比描述,家屬照顧體驗和心理健康狀況得分用均數±標準差(±s)描述,統計檢驗采用t檢驗、單因素方差分析、Pearson相關分析、多元線性回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 精神疾病病人和照顧者的一般資料 受照顧病人189例,年齡16~79(43.7±16.3)歲;男96例;精神分裂癥占80.9%;平均病程10.3年;有住院史者占92.6%。照顧者189人,年齡20~75(47.6±13.3)歲;男98人;親屬關系分別為病人的父母(40.2%)、成年子女(24.3%)、配偶(15.9%)及其他(19.6%);60.5%的照顧者為中學學歷;94.7%與病人同住;照顧時間>5年者占62.3%;每天照顧病人時長>6 h者占56.8%。

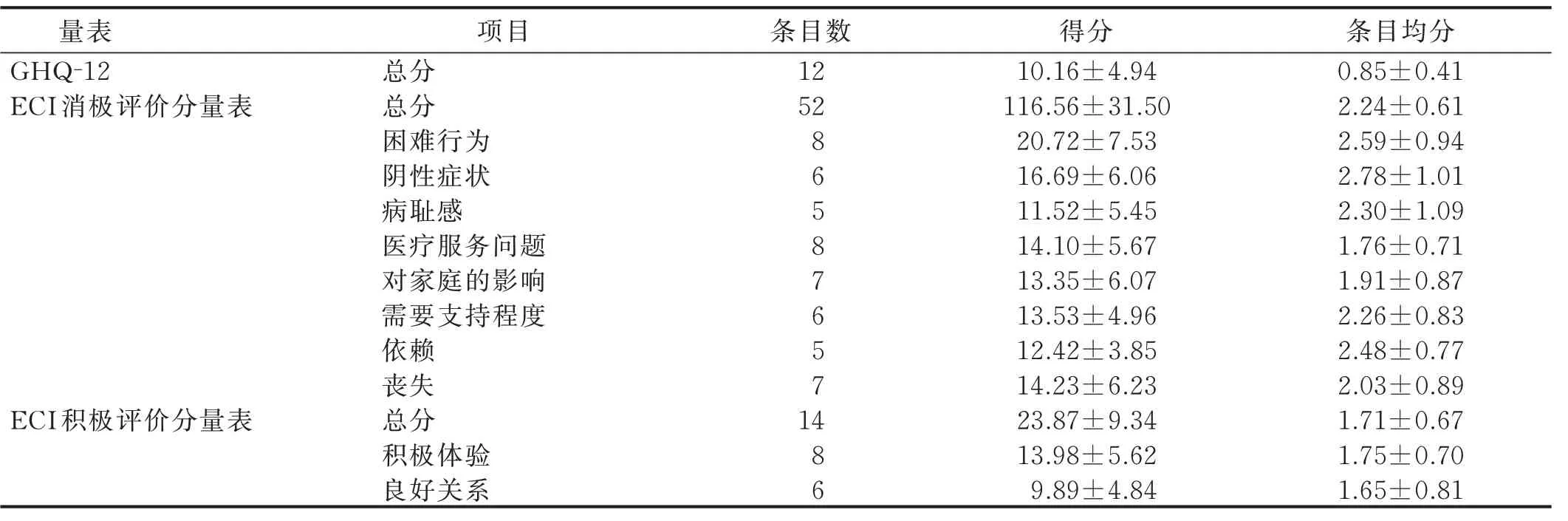

2.2 精神疾病病人照顧者心理健康和照護體驗情況(見表1)

表1 精神疾病病人照顧者ECI和GHQ-12得分情況(±s,n=189) 單位:分

表1 精神疾病病人照顧者ECI和GHQ-12得分情況(±s,n=189) 單位:分

量表GHQ-12 ECI消極評價分量表條目數12 52 86587657 ECI積極評價分量表項目總分總分困難行為陰性癥狀病恥感醫療服務問題對家庭的影響需要支持程度依賴喪失總分14 86得分10.16±4.94 116.56±31.50 20.72±7.53 16.69±6.06 11.52±5.45 14.10±5.67 13.35±6.07 13.53±4.96 12.42±3.85 14.23±6.23 23.87±9.34 13.98±5.62 9.89±4.84條目均分0.85±0.41 2.24±0.61 2.59±0.94 2.78±1.01 2.30±1.09 1.76±0.71 1.91±0.87 2.26±0.83 2.48±0.77 2.03±0.89 1.71±0.67 1.75±0.70 1.65±0.81

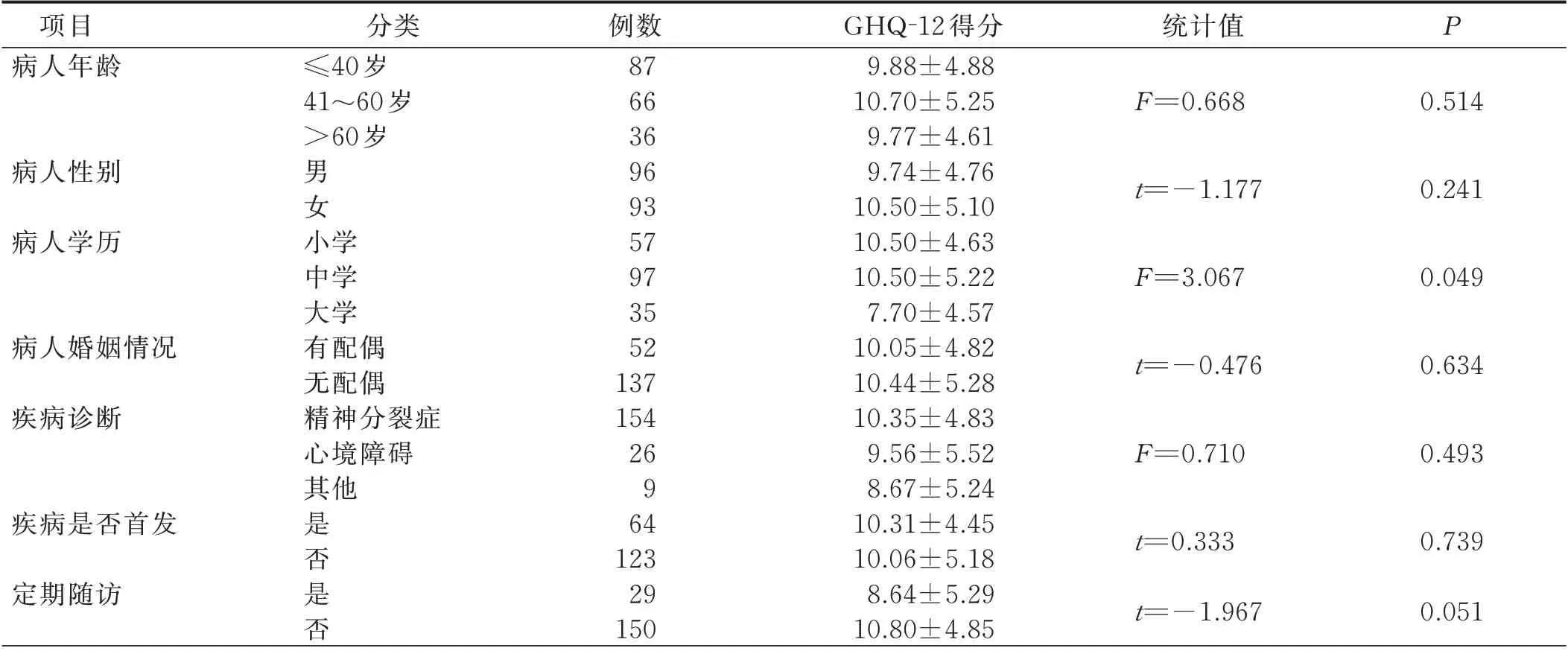

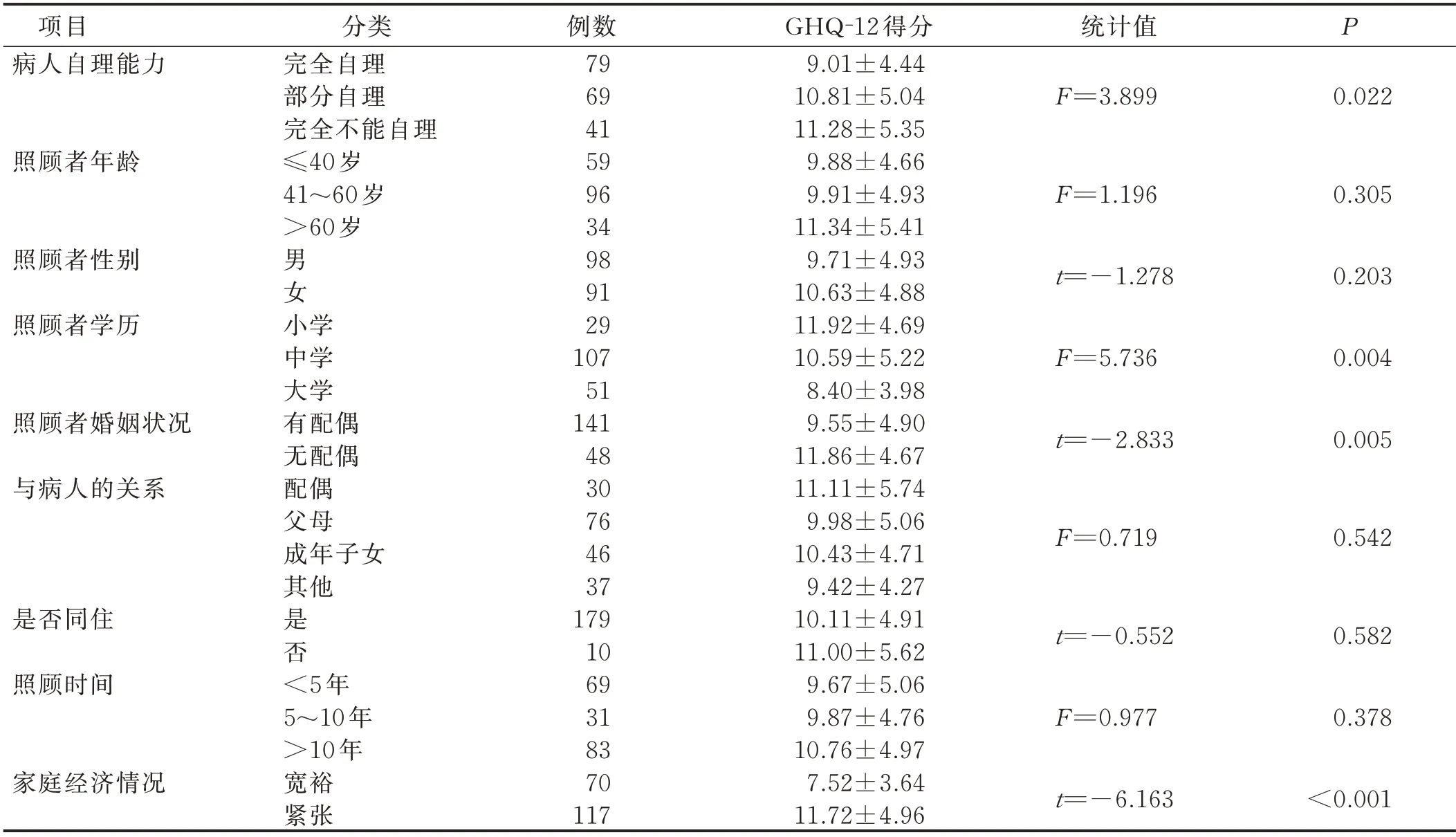

2.3 精神疾病病人照顧者心理健康狀況影響因素的單因素分析(見表2)

表2 精神疾病病人照顧者GHQ-12得分影響因素的單因素分析(±s,n=189) 單位:分

表2 精神疾病病人照顧者GHQ-12得分影響因素的單因素分析(±s,n=189) 單位:分

項目病人年齡分類≤40歲41~60歲>60歲統計值P例數87 66 36 96 93 57 97 35 52 137 154 26 9 64 123 29 150 GHQ-12得分9.88±4.88 10.70±5.25 9.77±4.61 9.74±4.76 10.50±5.10 10.50±4.63 10.50±5.22 7.70±4.57 10.05±4.82 10.44±5.28 10.35±4.83 9.56±5.52 8.67±5.24 10.31±4.45 10.06±5.18 8.64±5.29 10.80±4.85 F=0.668 0.514病人性別t=-1.177 0.241病人學歷男女小學F=3.067 0.049病人婚姻情況t=-0.476 0.634疾病診斷中學大學有配偶無配偶精神分裂癥心境障礙其他F=0.710 0.493疾病是否首發定期隨訪是否是否t=0.333 t=-1.967 0.739 0.051

(續表)

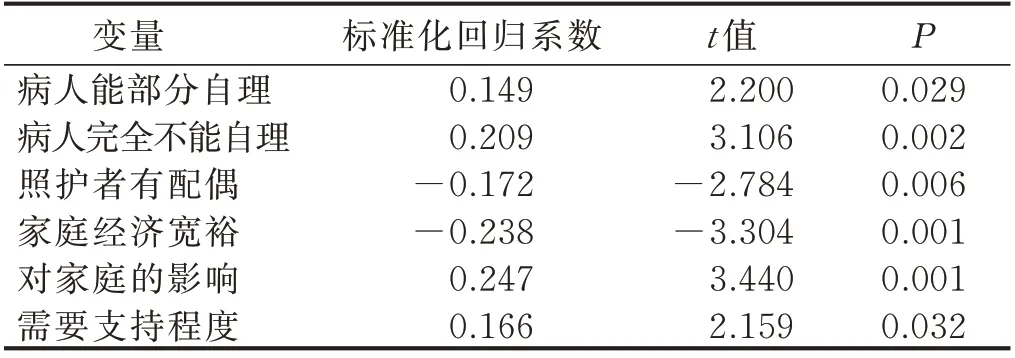

2.4 精神疾病病人照顧者心理健康狀況影響因素的多因素分析 以照顧者GHQ-12總分為因變量,以ECI消極評價和積極評價各維度得分和一般資料中GHQ-12得分比較P≤0.05的因素為自變量進行多元線性回歸分析,并對一般資料中的分類變量進行虛擬變量轉換,結果顯示自理能力部分或完全缺失的病人、病人照顧者有配偶、家庭經濟寬裕及ECI消極評價中的對家庭的影響、需要支持程度是病人照顧者健康狀況的影響因素,見表3。

表3 精神疾病病人照顧者健康狀況影響因素的多元線性回歸分析結果

3 討論

3.1 精神疾病病人照顧者的照顧體驗與心理健康狀況 本研究結果顯示,病人照顧者GHQ-12得分為(10.16±4.94)分。一項使用癥狀自評量表(SCL-90)測評精神疾病病人家屬心理健康的研究顯示,中度以上危險者占27%[12],精神疾病病人家屬的心理健康狀況不容樂觀。本研究中病人照顧者ECI消極評價得分為(116.56±31.50)分,高于相關研究結果[9,13-14],病人照顧者在應對病人的陰性癥狀和疾病導致的行為問題、病人對自己的依賴和需要支持病人、病恥感和喪失感等方面消極評價顯著。本研究中病人病程較長,家屬日常照護中需要應對病人的情感淡漠、社交回避等癥狀相關的社會功能受損。病人對家屬的依賴包括生活上、經濟上等全方位依賴,病人認知功能下降、行為異常、溝通和管理的困難都是家屬的應激因素[15];而患病引起的“病恥感”[16]和“喪失感”[17]是精神疾病病人家屬常見的負性體驗。研究顯示,超過80%的家屬存在病恥感,且與家屬的文化程度、是否直接照顧有關[6],因此,可以從強化家屬健康教育和減輕家屬照護負擔的角度減輕其病恥感。本研究中病人照顧者ECI積極評價得分為(23.87±9.34)分,與相關研究結果[9,13-14]一致,說明照護病人同時也會帶來積極的體驗和評價。

3.2 精神疾病病人照顧者心理健康狀況的影響因素 本研究結果顯示,病人自理能力、照顧者婚姻狀況、家庭經濟等人口學因素影響病人照顧者的心理健康狀況。本研究中的照顧者基本與病人同住,病人的自理能力直接影響照顧者在生活照護上的負擔。Adewuya等[18]研究顯示,病人的自理能力越強,家屬的一般健康狀況越好。精神疾病病人的自理能力往往受癥狀影響,Lau等[9]研究表明,病人的精神癥狀越明顯,家屬的健康狀況越不容樂觀。提示精神康復不僅需要關注疾病的治療,更要關注病人社會功能的缺損。有研究顯示,獨自一人照顧病人的家屬病恥感水平更高,健康狀況更差,無配偶照顧者可能因缺乏家庭內支持,心理健康狀態更差[6]。本研究中的病人病程較長,漫長的治療不僅增加經濟負擔,照顧者也因過重的照護負擔影響工作,進而影響其心理健康狀況。國內外研究均顯示,經濟負擔與照護負擔具有顯著相關性[19-20]。精神分裂癥等重型精神疾病會造成病人學業或職業中斷,打破病人原有的人生規劃,造成家庭功能的變化或家庭內沖突[21],大多數精神疾病病人出院后與家人同住[22],病人個人生活的照顧、經濟上的補助和心理上的支持等勢必成為家屬沉重的身心負擔,影響其心理健康。建議社區精神康復中,從病人層面,從發病早期開始注意維持和訓練病人的自理能力和社會功能,鼓勵其參與到自身疾病的管理中;從家屬角度,為家屬提供切實有用的照護知識和技能,包括與病人的溝通和應對家庭內沖突的能力等;從社區和社會角度,完善社區精神康復體系,擔負起部分日間照護的責任,給予精神疾病病人家庭更多關注和支持。

4 小結

精神疾病病人照顧者承擔著重要的責任和負擔,在長期的照護過程中會產生負擔感和消極體驗,但同時也會產生積極的影響。本研究結果提示,病人的狀態和自理能力,家屬自身的婚姻狀況、經濟情況,疾病對家庭的影響、需要支持病人的程度均是影響病人照顧者心理健康的因素。因此,不僅需要從經濟、減輕社會歧視等社會角度關注精神疾病病人的家庭,更需要關注病人照顧者的照護體驗,包括消極和積極兩個側面;采取適當措施維持和促進康復期病人的自理能力和生活技能,減輕家屬的照護負擔,提高病人的生活質量。