特布他林聯合糖皮質激素治療慢阻肺急性加重期的臨床效果觀察

王景 徐穎 段立鳴

慢阻肺是臨床呼吸科診療中常見、多發的呼吸道慢性疾病。現階段對其發病機制尚無統一定論,其發病機制是因氣管、支氣管被空氣污染,吸煙、微生物刺激后炎性因子大量釋放誘發肺部感染,遺傳因素與慢阻肺的發生也有一定關系[1]。其典型癥狀表現為咳嗽、咳痰、氣短或呼吸不暢等。若未能及時采取有效治療,隨病情持續進展,患者極易發展為急性加重期,對患者的日常生活及生命安全造成了極大影響[2]。臨床治療此疾病時主要通過糖皮質激素和特布他林等相關藥物改善患者氣道受阻情況。相關研究結果表明[3],由于慢阻肺的發生與炎性因子的大量釋放密切相關,單純解痙治療無法快速有效治療疾病,需配合抗炎藥物提升整體療效。為提升慢阻肺患者臨床療效及安全性,改善其肺功能指標及血氣指標,本實驗對2018年10月~2020年10月本院科室接診的患者予以回顧性研究,詳情報告如下。

1 資料與方法

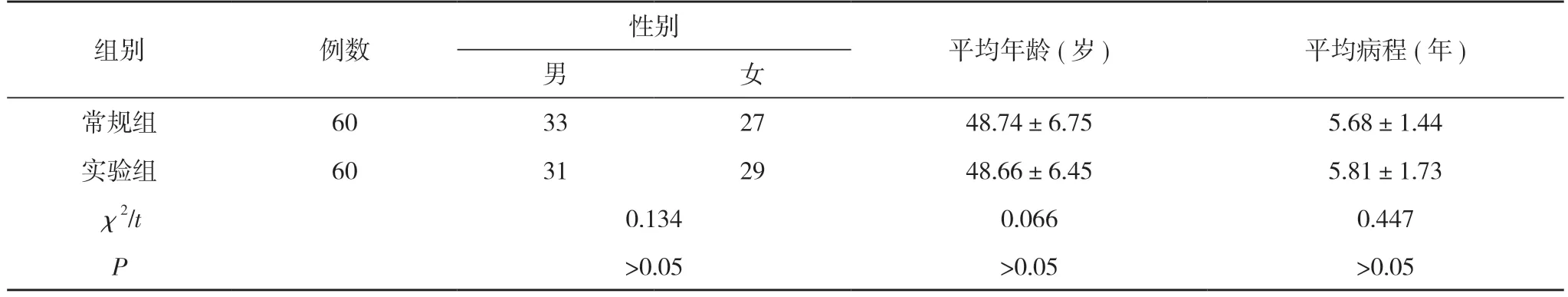

1.1一般資料 抽取本院科室于2018年10月~2020年10月收診的120例慢阻肺急性加重期患者為研究對象,采用隨機數字表法分為常規組及實驗組,每組60例。常規組男女比例為33∶27;年齡38~69歲,平均年齡(48.74±6.75)歲;病程2~10年,平均病程(5.68±1.44)年。實驗組男女比例為31∶29;年齡37~68歲,平均年齡(48.66±6.45)歲;病程2~11年,平均病程(5.81±1.73)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者的一般資料比較 (n,)

表1 兩組患者的一般資料比較 (n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2納入及排除標準 納入標準:①予血常規、肺功能檢查、血氣分析、胸部CT檢查及病史查詢確診為急性加重期慢阻肺患者;②知悉試驗內容并對協議書簽署;③經由醫院倫理協會核準通過。排除標準:①經神經系統或血液系統、消化系統檢查確診有禁忌者;②具有相關藥物過敏或禁忌史;③合并糖尿病患者及老年人合并骨質疏松;④治療依從性較差者。

1.3方法 兩組患者均予以止咳、平喘、抗感染治療等常規治療措施,基于此,常規組予以口服特布他林片治療,用藥劑量為2.5~5.0 mg/次,3次/d。實驗組予以特布他林片聯合糖皮質激素治療,特布他林用法用量與常規組一致,加服糖皮質激素類藥物地塞米松片進行治療,初始給藥劑量為 0.75~3.00 mg,2~4次/d。然后根據患者病情對給藥量進行適當調整,0.75 mg/d。兩組均不間斷治療14 d。

1.4觀察指標及判定標準 比較兩組患者的臨床治療效果、不良反應發生率以及治療前后的肺功能指標、血氣指標水平。

1.4.1臨床療效 療效判定標準:顯效:治療后,患者呼吸困難、咳嗽、氣喘等相關臨床癥狀全部消失或較治療前明顯減輕,且血氣指標經檢測得以恢復正常水平;有效:治療后,患者呼吸困難、咳嗽、氣喘等相關臨床癥狀較治療前有所減輕,且血氣指標經檢測有所改善;無效:治療后,患者呼吸困難、咳嗽、氣喘等相關臨床癥狀無緩解,且血氣指標無變化,甚至會出現惡化情況。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%

1.4.2不良反應發生情況 主要包括嗜睡乏力、心悸、惡心嘔吐、青光眼、支氣管痙攣及血糖升高、骨質疏松、消化道潰瘍等。

1.4.3肺功能指標 采用專用儀器對兩組患者FVC、FEV1、FEV1/FVC等相關肺功能指標進行測定,上述數據均進行三次測量后取均值。

1.4.4血氣指標 通過血氣治療分析儀對患者PaO2、PaCO2等相關血氣指標進行測定,上述數據均進行三次測量后取均值。

1.5統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

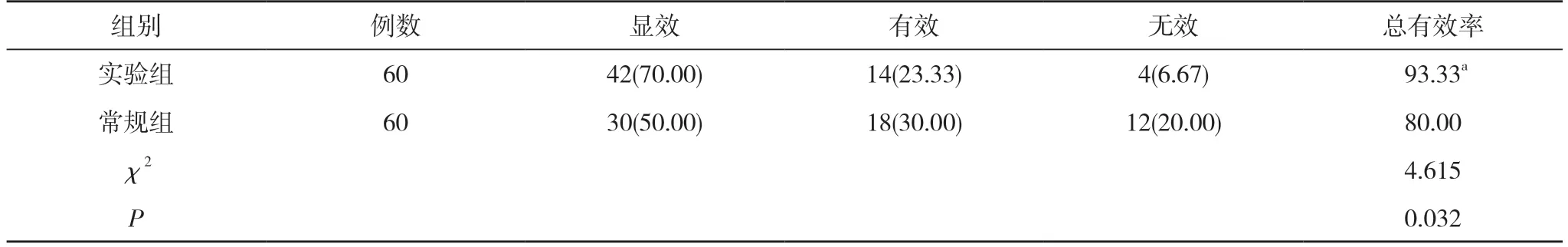

2.1兩組臨床療效對比 實驗組患者治療總有效率為93.33%,高于常規組的80.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效對比[n(%),%]

2.2兩組不良反應發生率對比 實驗組不良反應發生率低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組不良反應發生率對比[n(%),%]

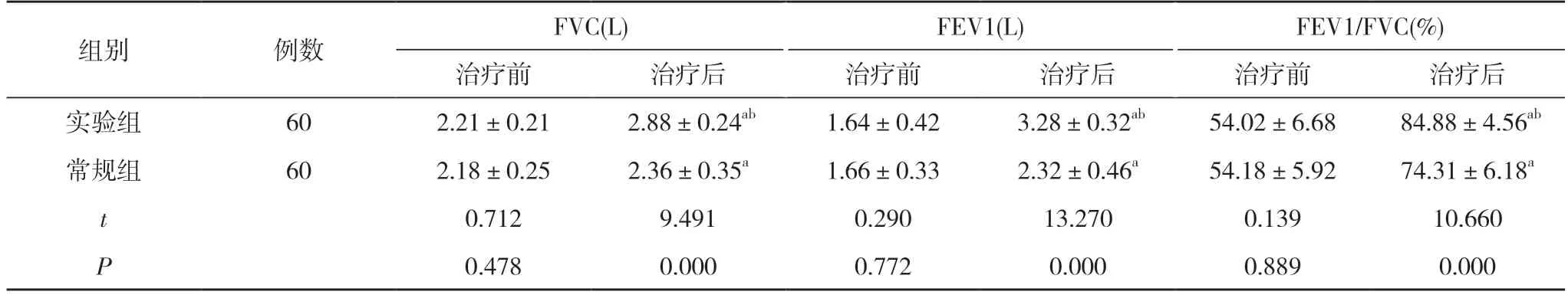

2.3兩組肺功能指標對比 治療前,兩組患者FVC、FEV1、FEV1/FVC水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者FVC、FEV1、FEV1/FVC水平較治療前改善,且實驗組改善程度優于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組肺功能指標對比()

表4 兩組肺功能指標對比()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與常規組治療后比較,bP<0.05

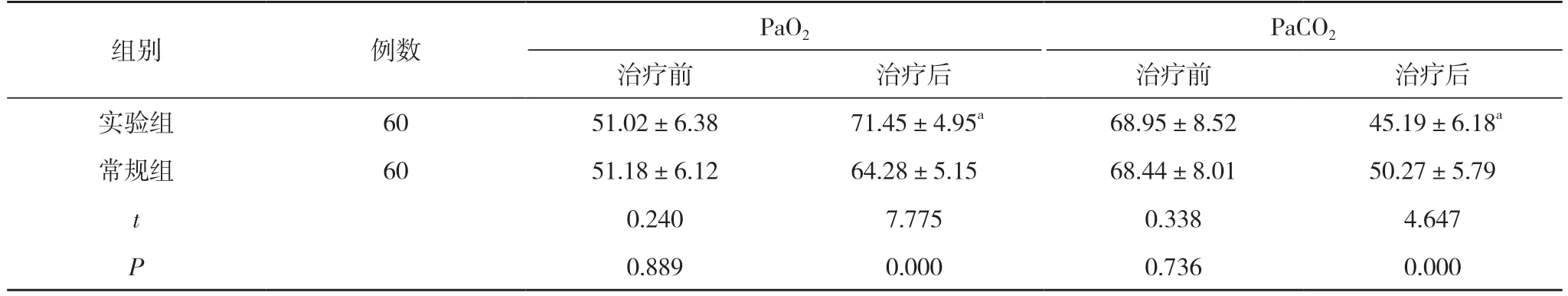

2.4兩組血氣指標水平對比 治療前,兩組患者PaO2、PaCO2水平對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,實驗組患者PaO2高于常規組,PaCO2低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組血氣指標水平對比(,mm Hg)

表5 兩組血氣指標水平對比(,mm Hg)

注:與常規組治療后對比,aP<0.05

3 討論

慢阻肺主要是因大氣污染或吸煙引起慢性支氣管炎和肺氣腫病情持續發展所致,慢阻肺急性加重對患者的預后造成不良影響,并帶來巨大的經濟負擔,因此,需要對患者進行健康教育,及時予以對癥有效早期干預[4]。現階段治療慢阻肺疾病的相關藥物較多,且不同藥物的治療效果及臨床安全性存在明顯差異。因此,臨床治療慢阻肺疾病時需根據患者病情實際進行合理配伍應用。尤其是對于慢阻肺急性加重期患者致死致殘率相對更高,因此早期確診和有效治療具有重要意義[5,6]。

特布他林屬于β2型腎上腺素受體激動劑,劑型有片劑、針劑、溶液吸入劑,給藥途徑多,對支氣管平滑肌可發揮良好的舒張作用,而且可有效清除慢阻肺急性加重期患者支氣管上的黏膜纖毛上皮,進而可有效減少痰液分泌,改善患者咳嗽、咳痰等相關癥狀[7-10]。糖皮質激素對慢阻肺急性加重期患者的體內炎性介質分泌可起到一定的抑制作用,同時可降低其毛細血管相應的通透性,有效緩解其肺水腫程度[11,12]。有研究結果表明,特布他林與糖皮質激素聯合作用可最大程度上發揮藥效,從而顯著提升慢阻肺急性加重期患者的治療效果[13]。本研究結果顯示,實驗組患者治療總有效率為93.33%,高于常規組的80.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。由此可見,特布他林與糖皮質激素聯合用藥方案可取得更好的治療效果;實驗組不良反應發生率為3.34%(2/60),低于常規組的16.67%(10/60),差異有統計學意義(P<0.05)。由此可見,特布他林與糖皮質激素聯合治療有利于降低不良反應發生率,提升其臨床用藥安全性。治療后,兩組患者FVC、FEV1、FEV1/FVC水平較治療前改善,且實驗組改善程度優于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,實驗組患者PaO2高于常規組,PaCO2低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。由此可見,臨床予以慢阻肺急性加重期患者采用特布他林與糖皮質激素聯合治療,可促使其肺功能及血氣指標的良好恢復,進而可促使其病情取得明顯好轉,加快其康復進程[14,15]。

綜上所述,針對慢阻肺急性加重期患者應用糖皮質激素、特布他林聯合治療方案,不僅可顯著提升其臨床治療效果,降低不良反應發生率,而且可促使其肺功能及血氣指標顯著改善,進而可促使患者病情早日康復,臨床應用價值顯著,但應密切關注長期使用激素類藥物的潛在危害。