西安市臨潼區農情信息田間定點監測工作開展現狀及改進措施

王 敏

(西安市臨潼區農技推廣服務中心,陜西 西安 710600)

1 開展農情信息監測工作對西安市臨潼區農業生產的意義

積極開展農情信息監測工作,并將相關信息上傳至農業農村部農情信息定點監測調度系統,可有效提高農情信息報送的及時性、數據的準確性和指標的針對性,實現農情信息采集規范化、傳輸網絡化,為上級部門研究生產形勢、制定相關政策和技術措施、確保糧食生產安全提供可靠的信息數據,充分發揮農情信息對糧食生產的指導作用[1]。

臨潼區建立農田環境情況數字資料庫,可以直觀比較不同年份同一月份的氣溫和墑情差異,對于記載臨潼區農田環境變化具有歷史意義。臨潼區建立小麥、玉米不同生育時期的數字、影像、圖片資料庫,以備日后查閱,為指導農業生產提供更多、更可靠的信息資源。結合田間環境信息和苗情信息,能準確分析作物生產面臨的不利因素和發展形勢,提出可行的田間管理意見,增產增收效果明顯,對于臨潼區實施糧食綠色高質高效創建項目、基層農技推廣體系改革與建設項目發揮著極大的推進作用。

2 西安市臨潼區農情信息監測工作開展現狀

2.1 專人負責

陜西省西安市臨潼區把農情信息監測工作放在重要位置,該項工作由局級1名干部和農技中心1名技術人員具體負責。負責人員均是本科以上文憑,專業知識豐富、業務能力較強,每月10日、20日、30日能定時、定期、保質完成監測工作[2]。

2.2 科學選點

西安市臨潼區是一個農業大區,耕地面積4.93 萬hm2。糧食主產區地勢平坦,海拔360 m,有效積溫4 431 ℃,常年降雨量590 mm,無霜期217 d;土壤類型為壤土,耕層厚度18~20 cm,土壤肥力高,灌溉便利。當地采取小麥、玉米兩茬輪作種植模式,其中小麥常年種植面積3.40萬hm2,平均667 m2產量500 kg,玉米常年種植面積2.67 萬hm2,平均667 m2產量550 kg。臨潼區是農業農村部糧食綠色高質高效創建項目、基層農技推廣體系改革與建設項目實施先進區縣。工作人員經過實際考察,反復比較,仔細斟酌,并與農戶協商,最終決定選取具有地域代表性和科技輻射帶動性的兩家種糧大戶的田塊作為監測點:櫟陽街辦、安李村種糧大戶楊偉峰種植田地,油槐街辦、南楊村種糧大戶郝新民種植田地[3]。

2.3 嚴格完成采集任務

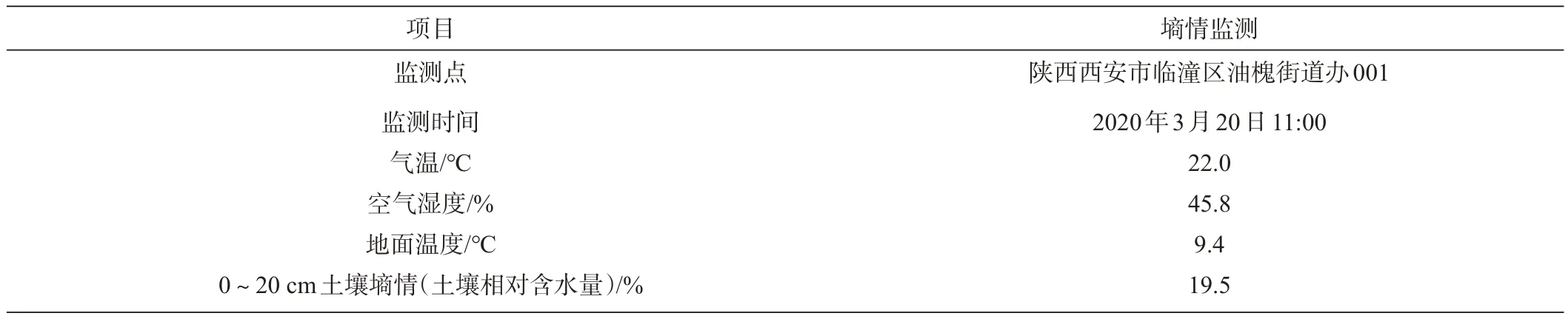

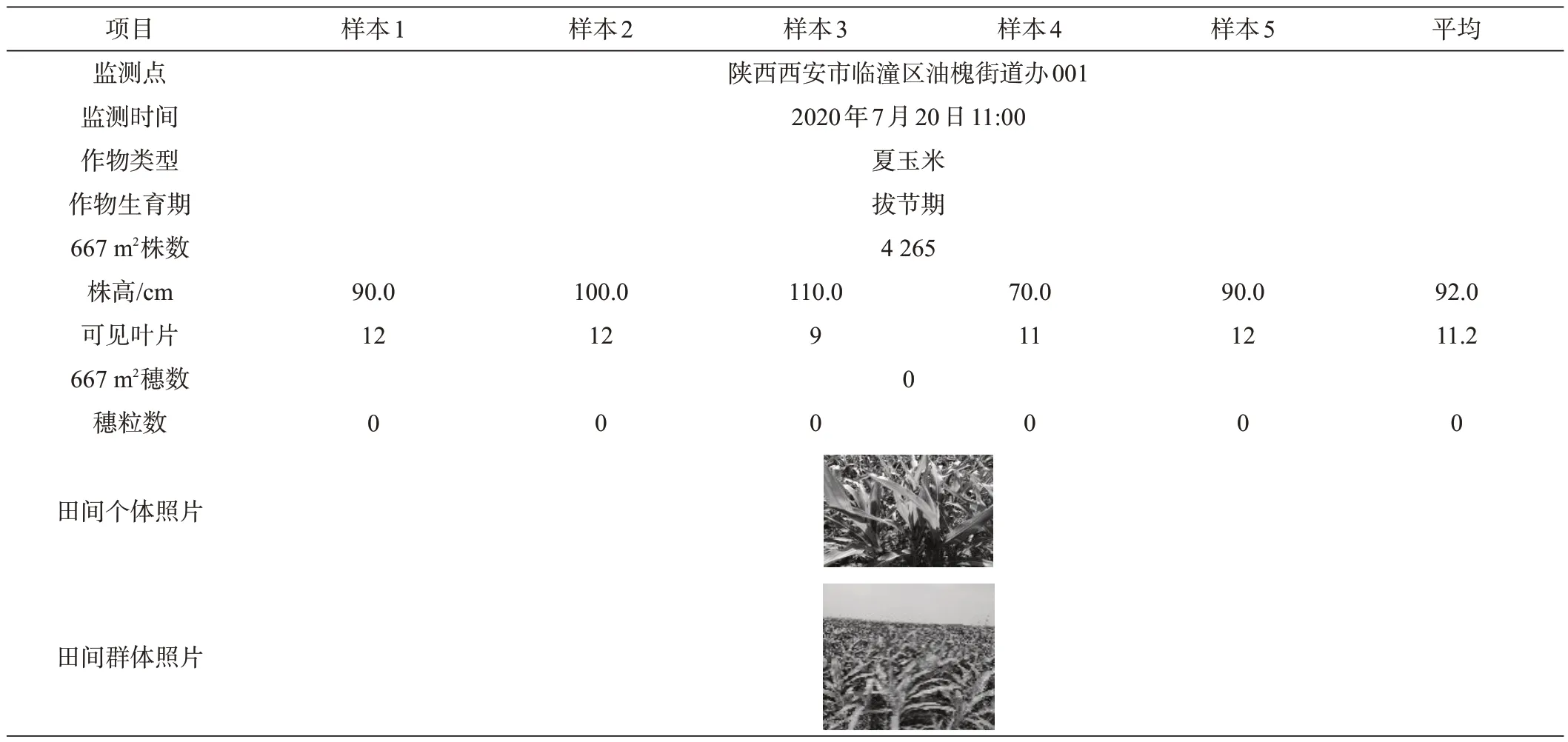

臨潼區農情信息監測工作的主要任務是在冬小麥、夏玉米生育期間,根據調度月歷,在每月10 日、20 日、30日,監測人員定時定點深入田間,利用農情信息定點監測儀器,嚴格按照操作要求,及時采集、處理、傳輸田間環境監測信息。監測數據涉及監測點的名稱、監測時間、氣溫、空氣濕度、地面溫度、0~20 cm土壤墑情等(見表1)。同時,定點調查對應作物(小麥、玉米)的生育情況。調查項目涉及監測點的名稱、監測時間、作物類型、作物生育期、667 m2總莖數、單株分蘗數、667 m2有效穗數、穗粒數以及植株個體的株高、葉齡、長相等(見表2)。調查結束后,將調查數據、圖片上傳至農業農村部農情信息定點監測調度系統,不可提前或延誤,更不可缺漏。

表1 環境監測信息

表2 夏玉米長勢調查表

開展監測工作時,難免會遇到刮風下雨、田地灌溉時間不久等情況,監測人員要保護好監測設備,避免監測設備被雨雪淋濕而影響監測數據的準確率。另外,監測工作會受到網絡信號、外界環境等因素的影響,因此,需要對監測儀器進行重復接線、調試,直至獲得準確的數據信息。

2.4 及時匯總與分析農情信息

據統計,臨潼區每年完成環境監測28 期、冬小麥長勢調查及產量要素構成調查13期、玉米長勢調查及產量要素構成調查9期。監測人員要及時匯總與分析農情信息,并將相關信息發送給上級部門,為上級部門提供可靠的農情數據和信息,第一時間指導農戶田間生產[4]。例如,2020年谷雨前后,陰雨相間、氣溫較低,為小麥病蟲害發生和流行創造了條件。此時,小麥陸續進入了抽穗期,是產量結構形成的關鍵時期,也是小麥病蟲害高發危險期。因此,農業部門及時提出技術指導意見,立即開展小麥中后期以條銹病為主的病蟲害“一噴三防”工作,遏制小麥條銹病的發生與蔓延,努力將損失降至最低,以實際行動維護臨潼區的糧食生產安全。

3 西安市臨潼區農情信息監測工作存在的問題

3.1 監測隊伍需要壯大

西安市臨潼區農情信息員數量少,且其在完成監測工作的同時需兼顧單位其他工作,加之路途遙遠、配套車輛不足,導致監測工作時間緊、任務重,給監測工作的開展造成了極大不便。

3.2 監測點偏少

西安市臨潼區僅設置2個農情信息監測點,這對于一個糧食種植農業大區來說是不具備全面性的,降低了采集信息的可靠性和代表性,不能切實指導全區農業生產。

3.3 工作溝通不及時

監測任務內容的變化、互聯網地址的更換應急時通知信息監測員,以免影響監測工作的開展。但當前臨潼區存在上下級業務部門溝通不及時問題,造成田間監測工作不能正常開展。

3.4 獎勵激勵機制缺乏

農情信息監測工作專業性強、工作環境辛苦,但是相關部門沒有設置一定的獎勵措施和評優激勵,造成監測員工作主動性不強[5]。

4 西安市臨潼區農情信息監測工作改進措施

4.1 合理增加監測點

在不同土壤類型、不同地力和不同苗情的區域增設監測點,使農情監測數據具有覆蓋性和代表性,更加科學地指導作物不同生育時期的田間管理工作,為農業生產服務。

4.2 建立健全培訓制度

縣、鄉每年至少開展一次農情信息員業務知識培訓,聘請專業人員傳授工作方法和經驗,提高農情信息員的信息采集、整理、分析和傳播能力。

4.3 建立激勵制度

將農情信息工作納入部門目標管理責任制,出臺農情信息工作獎勵辦法,對在省、市、縣農業信息網站和報刊上刊登文章的信息員給予獎勵,充分調動農情信息員的工作積極性。

4.4 加強業務主管部門的監管和指導

上下級業務部門加強溝通,各業務部門至少有1 名具體負責人參加農情信息監測會議,這樣才能互相交流和學習,確保農情信息的報送及時、高標準完成,從而不斷提高農情監測工作水平。