哲人張岱年:其意心知

宋春丹

與金岳霖和馮友蘭1949年后才接受辯證唯物主義不同,北大哲學系教授張岱年從上世紀30年代起就信持唯物主義,終身不變,老而彌堅。

80年代,哲人其萎,金岳霖、梁漱溟、馮友蘭等先后去世。與此同時,張岱年聲望日隆,尤其是進入90年代以來,“國學大師”“哲學泰斗”等光環不期而至。也有人對此不認同,李澤厚就曾公開質疑這是“國學熱”背景下的一種“虛幻的光環”。

但沒有人不同意,這是一位知行合一的誠者。

張岱年曾寫道:“中國哲學最注重學說與行為的一致,將思想與生活打成一片,認為理想的實現不在現實生活之外,而求在日常生活之中表現真理。”他愛講金岳霖的一個段子。1947年,金岳霖問他,熊十力哲學是怎么回事?然后自問自答:“熊十力哲學背后有他這個人,我的這個哲學背后沒有人。”

如果套用金岳霖的話,那或許也可以說,張岱年的哲學,就是他這個人。

“全世界最大的哲學系”

1952年院系調整后的北大哲學系,是全國唯一的哲學系,也堪稱全世界最大的哲學系。

因哲學系教授多持唯心主義世界觀,為便于思想改造,全國哲學系教師都集中到北大來。多年后,張岱年還能如數家珍地回憶出這一長串名字:北大原有湯用彤、鄭昕、賀麟、王維誠、齊良驥、任繼愈、王子嵩、黃楠森等,來自清華的有金岳霖、馮友蘭、鄧以蟄、沈有鼎、王憲鈞、任華、張岱年、周禮全等,來自燕京的有張東蓀、洪謙、吳允曾等,來自北師大的有汪奠基,來自輔仁的有李世繁,來自廣州的有朱謙之、李曰華等,來自武漢的有黃子通、周輔成、石峻等,來自南京的有宗白華、熊偉等。教授、副教授有三四十人之多,由金岳霖擔任系主任。

與這個超強陣容不成比例的是,新中國成立后學術界各方面成就顯著,唯有哲學理論界成績平平。

哲學系分為幾個組,分別是邏輯學、馬列主義、中國哲學、西方哲學。張岱年在中國哲學組,他回憶,當時唯有邏輯學稱為“教研組”,其余都煞費苦心另立名稱。馬列組稱為“輔導組”,中國哲學組稱為“史料研究組”,西方組稱為“編譯組”,意思是都夠不上教研組,對于馬列主義僅能輔導,對于中國哲學僅能整理史料,對于西方哲學僅能做編譯工作。

這種情況在兩年后有所改變。1954年中科院社會科學部成立了哲學研究所,金岳霖任副所長,帶走了賀麟等一批人。中國人民大學開設了哲學系,將石峻等調去。到1955年,北大哲學系的陣容已有很大不同。各專業組也改稱“教研室”了,一些課程陸續開了出來。僧多粥少,只能分講,中國哲學史課程由馮友蘭主講先秦至漢初,張岱年主講漢代至明清。

張岱年與夫人馮讓蘭。

當1957年的反右運動到來時,1951年才提為教授的張岱年在資深名教授成堆的北大哲學系中本來并非首當其沖,且他性格內向少言,但事情偏偏落到了他的頭上。

他后來多次悲憤地向弟子說起過那刻骨銘心的15分鐘。那是1957年5月17日,在北大哲學系中國哲學史教研室的工會小組會上。

不久前,張岱年曾與熊十力有過一次交談。新中國成立后,金岳霖和馮友蘭都放棄自己的哲學體系,轉而接受唯物主義,只有熊十力公開表示,擁護共產黨,但不接受唯物主義。熊十力保留北大教授之名,但并不到校。在這次交談中,張岱年為“雙百方針”的公布而歡欣鼓舞,熊十力卻告誡他:“你要注意!情況是復雜的,你如不注意,可能有人以最壞的污名加在你的頭上。”但張岱年認為自己信持唯物論,擁護社會主義,自信不會有什么問題。

在上級幫助整風的號召下,張岱年談了幾點意見和建議。他說,“三反五反”他都積極參加了,但覺得有一些問題,馮友蘭、潘光旦等一些老教授檢查了三次才通過,未免傷了知識分子的感情。“肅反”運動時,系里開了王錦第(王蒙之父)的批判會,后來又宣布,據調查他的問題早在新中國成立初期就已經交待了,沒有新的問題。那為什么不先調查后討論呢?之后,他又由衷地盛贊了“雙百方針”的英明。

這些發言并不出奇,當時也無人反駁。張岱年有些口吃,否則,這些話10分鐘就能談完了。

當時也派了人到馮友蘭家中征求意見。馮友蘭也提了一些或許稱不上意見的意見,比如清華大學文學院合并到北大來了,但文科書籍沒有合并過來,這不合理。

暑假過后,忽然宣布張岱年劃為右派。在反右運動中,北大哲學系共劃36名右派,多是青年學生,29名教授中只劃了張岱年一人。

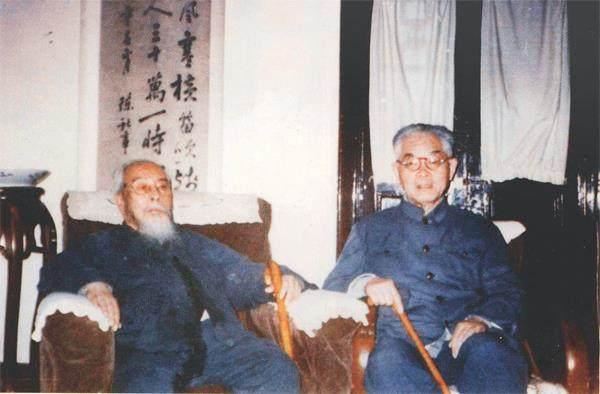

名教授中只劃了張岱年一人。上世紀80年代,張岱年拜訪馮友蘭(左)時的合影。本文圖/《不息集——回憶張岱年先生》

張岱年將這次遭遇形容為“平生的奇恥大辱”。潔身自好的他一度想過自殺,但妻子沒有工作,孩子年幼,他不能選擇這條路。

很多熟人見面不識,但也有一些人給了他溫暖。前輩中,朱謙之仍以常禮相待,唐鉞和金岳霖都曾與他親切握手,讓他想起龔自珍的詩句:“萬人叢中一握手,使我衣袖三年香。”

劃為右派后,張岱年不能再上講臺,只能搞資料,參加編寫《中國哲學史教學資料匯編》。1962年,他的右派帽子摘掉了,可以參加教學工作,但仍不能發表文章。

1964年,李中華考入北大哲學系。每周末,系主任鄭昕都親自帶領學生去北大附近的六郎莊參加勞動,休息時,他總是叼一個紫紅色大煙斗,毫無顧忌地給圍在四周的學生們講哲學系的名人軼事。讓李中華印象深刻的是,他在談到馮友蘭時總是提到張岱年,說馮、張二先生雖然都搞中國哲學,但性格大不同,馮友蘭屬智者型,張岱年屬仁者型。