運用手工活動培養4—5歲幼兒自我意識的相關探索

劉小琳

一、問題的提出

心理學家認為兒童早期是幼兒人格發展的敏感期。如果能充分利用幼兒自我意識形成這一敏感期的良好時機,對其進行適當的引導與培養,促進幼兒自我意識的發展,將對幼兒健康人格形成起到事半功倍的效果。

那么,運用手工活動培養4—5歲幼兒自我意識,會使幼兒自我意識產生差異嗎?

二、相關概念的界定

(一)自我意識的界定

自我意識是作為主體的我對自己以及自己與周圍事物的關系,包括自我認識、自我評價和自我調整。

(二)手工活動的界定

幼兒的手工活動是成年人引導幼兒發揮自己的想象力和創造力,使他們直接運用雙手或者通過操作簡單的工具,對各種形態的、具有可變性的材料進行加工、改造,制作出有一定空間的、可觸摸的、可視的、多種藝術形象的一種活動。

三、研究的目的

探索手工活動是否能提高4—5歲幼兒自我意識。

四、研究過程

(一)研究對象

抽取3.5—4.5歲幼兒共60名作為本次實驗對象。《幼兒基本信息調查表》總共120份,回收101份,回收率84.17%;《自我意識觀測表》總共120份,回收120份,回收率100%;《自我意識記錄表》總共17份,回收17份,回收率100%。

(二)研究工具

本研究工具是在參考山姆·麥索爾斯等學者著,廖鳳瑞、陳姿蘭譯的《作品取樣系統·3—6歲兒童發展指引》中4—5歲兒童發展指引的基礎上,針對手工活動這一具體的特定的活動情景,進行相應的修訂。

①觀測表采用3等級評分標準,選項由尚未發展、發展中、熟練組成,“尚未發展”記1分,“發展中”記2分,“熟練”記3分。分數越高,表明幼兒的自我意識發展越好。

②Excel,spss20.0統計軟件包。

(三)數據整理與分析

將觀測表(n1=120)及記錄表(n2=17)輸入計算機,建立數據庫, 用Excel整理、管理數據,采用SPSS 20.0軟件包對數據進行初步分析,采用獨立樣本T檢驗。

五、調查結果

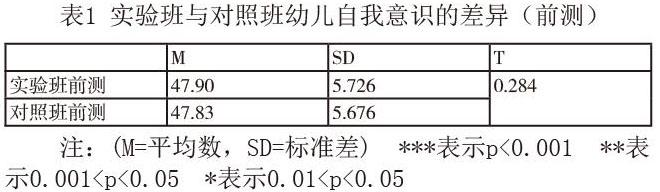

(一)實驗班與對照班前測結果

表1顯示,實驗班和對照班幼兒自我意識的前測數據統計中,經過T檢驗后,可以得知:對照班和實驗班幼兒在手工活動下自我意識無顯著差異(p >0.05),表現為對照班與實驗班幼兒在手工活動下自我意識發展水平相當。

2. 運用手工活動培養4-5歲幼兒自我意識的發展狀況

表2顯示,實驗班前后測所得幼兒自我意識的數據統計中,經過T檢驗后,得知:在一系列手工活動的訓練下,實驗班幼兒后期的自我意識發展水平較前期獲得了很大程度上的提高和發展。實驗班前測與后測中,幼兒在手工活動下自我意識存在極其顯著性差異(p<0.001),表現為實驗班前測較實驗班后測幼兒自我意識發展水平偏低。

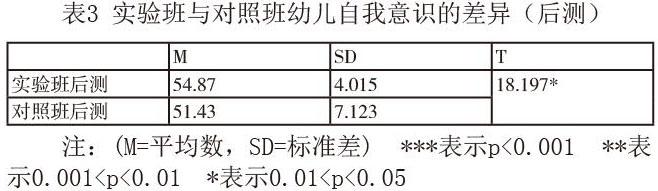

3.實驗班與對照班后測結果

表3顯示:實驗班后測與對照班后測所得幼兒自我意識的數據統計中,經過T檢驗后,得知:對照班與實驗班幼兒在手工活動下自我意識存在顯著性差異(0.01 六、結論與建議 (一)結論 4—5歲幼兒手工活動后,幼兒的自信;獨立從事活動的能力;遵守教學規則;愛護手工用具、課堂環境;適應活動上的轉換和自我意識總分隨活動的開展呈上升趨勢,各階段之間存在極其顯著性差異,表明幼兒自我意識有明顯提高。 (二)建議 1。鼓勵幼兒展現自信 根據幼兒發展特點,制定適合其發展的活動,創造平臺讓幼兒展示自己作品,甚至還未完成的作品;對完成較快的幼兒,引導幫助其他完成困難的幼兒;鼓勵幼兒互相交流、欣賞。 2.培養幼兒獨立從事活動 在每次活動中,最大限度的培養幼兒獨立思維、創新的能力,不僅讓幼兒選擇自己喜歡材料,并且對自己作品進大膽地設計。 3.遵守教室常規及活動規則 在活動中,使幼兒明白在制作過程中天馬行空的想象和大膽的嘗試不代表隨意、沒有紀律的活動。手工活動中會出現很多情況,不能同時滿足每個幼兒需求時,應引導幼兒耐心等待他人使用完后再使用,遵守規則;在手工活動結束后收拾整理物品。 4.培養幼兒愛護工具、作品的習慣 引導幼兒愛護手工材料及工具,在欣賞作品時,要尊重他人,愛護他人勞動成果,不能隨意破壞。 5.培養幼兒適應活動上的轉換 應該培養幼兒適應活動上的轉換,讓每個孩子可以自發、積極迅速地進入手工活動狀態,能接收老師的指令,從正在進行的活動轉化到老師安排的活動。 七、研究的不足及展望 (一)研究方法應該多樣化 本研究主要采用自然實驗法,所得的資料只能做初步的分析與討論,未能做到深入研究。如果能再加上對家長做關于幼兒自我意識的訪談法和開放式問卷,效果會更佳,研究結果也更完善。 (二)研究樣本的范圍應該更廣,數量應該更多 雖抽取年齡、撫養方式、平行班級等水平相近的幼兒進行實驗,但研究范圍小樣本的數量存在不足,希望在以后的研究中改進。