我國保險業市場化改革發展現狀及問題分析

季 瀾

(吉林財經大學,吉林 長春 130000)

一、引言

20世紀80年代末,我國進入改革開放,市場化制度開始逐步建立,我國開始恢復保險業務并進行市場化改革,保險業開始飛速發展。經過40多年的發展,我國保險深度和廣度都呈現出了指數型上升態勢,我國保險增長率遠超GDP增長率。其中人身保險和財產保險這兩大險種都得到了快速的擴張。1980年我國保費收入為4.6億元,而截至2020年,據銀保監局統計,我國全年原保險的保費收入為4.3萬億元。更重要的是,從2017年開始,我國也已經超過日本成為在美國之后保險規模第二大的國家。我國保險市場的國際地位得以提高,也得到了世界市場的充分關注。

我國保險業的繁榮發展得力于我國現有的社會制度和經濟政策,但是在經濟全球化的今天,危機四伏,如何更好地發展保險業是一個重要的議題,尤其是在新冠疫情下,全球經濟受到重創,而我國保險業進一步發展困難重重,與此同時也暴露出很多保險業現存的問題有待解決。我國保險業仍處于初級發展階段未來潛力巨大,需求、供給和技術都有待提升。只有解決現有的問題進行有效的保險業市場化改革才能使我國保險業進一步壯大得到充分的發展。

二、市場化改革發展分析

改革開放40多年以來,我國保險業大概分為以下幾個階段:

第一階段:恢復期,從1980年開始到2000年

在1978年十一屆三中全會上確認了改革開放的總方針。此后,1979年2月在北京召開的中國人民銀行全國分行行長會議上做出了恢復開展保險業務的決定。同年4月25日,中國人民銀行頒發了《關于恢復國內保險業務和加強保險機構的通知》,11月19 日,全國保險工作會議在北京召開,停辦了20多年的國內保險業務正式恢復。

1980年中國人民保險公司成立,1985年3月,國務院頒布《保險企業管理暫行條例》指出引入保險業多家公司打破一家獨大的思想。此后1986年,新疆建設兵團成立了新疆生產建設兵團農牧業保險公司。1987年,交通銀行成立保險部, 后分離成立為中國太平洋保險公司。1988年深圳平安保險公司成立,后改名為中國平安保險公司[1]。

改革開放后,外資不斷流入中國。1992年,美國友邦保險有限公司成立上海分公司。隨后,中宏、豐泰、安聯等外資保險公司相繼成立。與此同時瑞士外資再保險公司在北京上海等地成立,為我國提供了較為成熟的再保險產品和服務,開拓了我國再保險產品市場,為我國保險市場化改革,完善保險體系建設提供幫助。

第二階段:快速發展期,從2001年到2017年

2001年11月,我國加入WTO世界貿易組織,從此我國保險業迎來了快速發展的階段。加入世貿組織后,我國進一步推行了對外開放措施,由此為外資機構進入中國市場打通了便利的渠道。據統計,截至到2017年為止,我國共成立219家外資保險公司。在這個階段,我國保險法律法規不斷完善修改,各項相關保險政策不斷推出,保險經營種類不斷細化區分,保險業務的地域范圍和業務領域不斷擴大,我國保險行業得到飛速的發展。我國保費收入更是由2001年的2109.4億元增長到2017年的36581億元,增加了16.3倍,保險業進入快速發展階段。

第三階段:完全開放期,從2018年至今

近年來,我國經濟慢慢進入新常態的模式,經濟發展速度放慢。結合當前經濟形式,中央政府出臺了一系列政策來調控金融業發展。其中進一步指出了要加快金融業對外開放的進程,其中保險業的全面對外開放的工作進程加快,保險開放政策范圍更廣力度更大[2]。

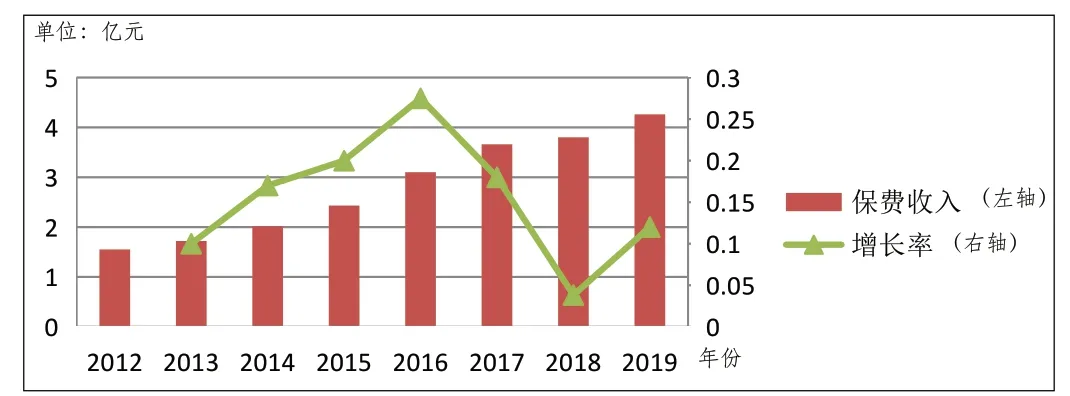

短短幾十年間,我國保險業發展規模從無到有,并擠入世界前列。于此同時我國保險業發展速度持續走低,增長率持續下滑,這暴露出我國保險業市場化改革的諸多問題。圖1為2012年到2019年我國原保險保費收入數據,可以更直觀地看出我國保險業發展速度下降。

圖1 我國2012年到2019年保費收入數據

三、基于保費收入對我國保險業市場化問題的分析

1.我國保險機構擴張速度快但質量堪憂

改革開放以來,我國的保險金融機構不斷的發展壯大,紛紛在不同的省、市開設保險分公司,開拓保險業務,但是所開設的分公司質量不高,存在沒有足夠的保險高級人才管理分公司發展,使得分公司的經營狀況并不良好。截至2019年,保險業協會注冊會員共有326家,大型的集團控股公司13家,其中財產保險公司86家,人身保險公司89家,再保險公司10家。雖然從數據上看保險機構數量增長迅速,但是質量不高。無論從公司資金實力,還是從承保業務質量來看都是能力不足的,遠遠落后于發達國家的保險機構。其中最主要的問題是,我國的幾大保險集團一開始只是忙于擴展業務地域范圍,增設下屬分公司,而缺乏對新市場開拓的積極性,使得整體的經營水平不高。例如,陜西西省從2006年開拓60多個新保險產品并投入市場,但有40多個沒有保費收入,這也是我國各省存在的普遍現象。

我國保險深度和保險密度雖然持續上升,但都主要集中在傳統的財產保險、壽險、人身保險等方面。而于此對比人身意外險和農業保險等險種的開發和推廣不夠重視,所開展的調研不夠充分,所以不能充分的發揮出市場的潛力[3]。責任保險和信用保險的情況一樣。結合我國實際情況來說,我國作為農業大國,農村人口占比56%,中小城鎮和廣大農村的保險業務開展情況仍不夠充足,問題很多。這些問題都影響著我國保險業的進一步發展壯大。

2.我國保險高級人才缺失嚴重

我國保險業從業人員眾多,但高級人才缺乏。據之前保監會的數據統計,到2016年年底我國從業人員737萬,但精算師只有1000名左右。對于一個人口大國來講,要想更好地開展保險業務,保險高級人才的需求是遠遠不夠的。我國保險市場上,保險經營人員供求不足,供需比例大約在1∶4。像上海市場,保險經營人才需求量在10萬左右,而現有的高級管理人才缺口有5萬。正是因為我國的保險市場上高級人才的稀少,使得我國保險業出現“一才難求”的現象,各大保險機構打響人才拉鋸戰。因此有許多機構的高管頻繁的離職跳槽,影響各機構保險決策速度和保險產品的開發。這一現象嚴重地影響我國保險市場的穩定,進而影響我國保險業市場化改革的發展。現在我國銀保監會不斷出臺相關政策嚴懲機構高管惡性跳槽現象,來維持保險市場的穩定發展。

3.保險中介機構不健全不完善

我國保險中介機構質量堪憂。我國保險業發展相對較晚,參照發達國家可以看出,只有建立健全的保險中介主體才能完善保險體系,是我國保險市場化改革的必經之路。雖說我國保險中介機構一直不斷地發展壯大,但是暴露出許多問題。一是我國中介機構專業化程度不高,從業人員持證比例不足70%。二是保險業務發展效率低下,我國保險中介機構的業務發展速度快,但是效益低下。現階段我國保險中介渠道流通的保費收入達到萬億元級別,但是保險中介龍頭企業年營業收入約為30億元。三是法律意識較少。在保險中介市場常常會出現欺騙消費者,索要高額手續費的現象。這不單單會損害被保險人的利益,而卻會破壞保險的形象。

4.我國再保險市場不健全

我國再保險市場發展不充分。一個健全成型的再保險市場體系也是一個國家保險體系完善的標志之一。1996年7月,人保實行分業經營,成立中保再保險公司,這是中國第一家再保險公司。雖然我國再保險市場雛形成型,但是仍有很多不足。首先,我國再保險公司承保能力不足,再保險保費收入比發達國家低20%.;其次,資金實力不充足,無法承擔國內巨額風險,依賴國際再保險市場。由此可見,我國再保險市場并不能起分散原保險市場公司風險的功能,制約著我國保險業的發展。

5.我國保險社會地位較低

改革開放以來,我國保險業規模擴張較快,但是由于一些經營行為的不規范,加上頻繁有媒體曝出保險丑聞,使得保險在人們的心中形象一直不佳。信用危機,誠信問題圍繞著我國的保險業。例如:我國保險從業人員經營不規范問題,欺騙客戶,索要高額手續費;保險服務不及時,當出現問題時不能及時到達并處理,解決問題程序過于繁瑣復雜,更有甚者,在展業理賠時出現無理拒賠、現象;各保險機構設計的保單晦澀難懂,保險員在銷售時存在夸大保險理賠范圍的現象;等等。加之媒體經常會報道一些保險詐騙案件,騙保、不誠信案件屢見不新,使得保險在人們心中的地位較低,信任全無。

四、提出改革建議

綜合以上的問題,不難看出我國保險業在飛速發展的背后隱藏著重重危機,而這正是阻礙我國保險業蓬勃發展的絆腳石。尤其在全球經濟不景氣的時期,改善我國保險業發展現狀需要采取一些措施。

1.整體改變現有保險監管體系

要提高我國的保險監管水平,在監管方式方法上與國際慣例接軌,學習西方國家的保險監管制度,我國保險監管不但要在監管范圍擴大,而且更要在監管觀念上徹底轉變。隨著經濟不斷發展,金融業中各個行業聯系越來越緊密,因此出臺相關的混業經營的監管政策,來有效彌補混業經營帶來的責任不明的監管缺失。首先,要在監管手段方法上進行創新,逐步建立完善的償付能力體系。對保險公司的償付能力進行監管,可以有效的避免逆向選擇等后果。其次,在2019年我國保險市場全面開放后,我國還要加強對境內外資公司的監管,嚴格審核,并且要聯合國際保險市場監管對其償付能力進行監控,防止外資擾亂我國保險市場的穩定。

2.重點開發保險投資業務

要加快保險投資業務的開發,提高保險投資效率。我國保險業飛速擴張,但一直都是擴展傳統保險業務,像財產保險和人身保險等,對于在保險的金融功能上的應用發展一直不充分。我國現階段保險的投資結構不合理,保險投資方式限制較多,缺乏靈活性,根本跟不上國際保險市場的發展。從現代保險業發展趨勢來看,保險投資將會是保險收入的主要來源,更是我國保險產品開發的主要方向。像開發的變額壽險、萬能壽險等都是保險投資好的體現。加快我國保險投資率的最好體現就是放松監管,拓寬保險投資渠道[4]。采取一定較為靈活的監管機制:防止保險公司過度集中單一投資,或過度分散不同投資。在保留一定彈性的前提下,規定一定的自由投資比例,使得保險公司根據自身的情況來投資,緊跟現代保險業發展的大趨勢,與國際市場接軌。

3.創新保險產品開發

改變我國保險產品的結構,加快保險業的創新發展。我國保險業現有的主要業務過于單一,傳統的壽險、車險根本無法滿足人們的需要和國際市場的潮流。在這種情況下為了避免被國內保險市場同行和外資公司所淘汰,各個機構加快研發保險產品。首先,增加壽險產品的靈活性,一般市面上的壽險支付較為固定,期限較長,并且取消較為困難。其次,我們要為保險增加投資性和儲蓄性。隨著我國GDP的增加,投資理財也是成為了我國居民關心的重點。而儲蓄金融本身就有保險的性質,所以開展投資性保險產品是很合理很有必要的。除此之外,我們要改善我國市場細分不明的現象,針對不同人群的需求設立不同的保險產品。例如在我國農村,大多數人并沒有買過養老保險,更不用說壽險,等等。而且針對農產品等保險產品還不夠健全還有很大的開發價值。責任保險產品開發的不夠健全,風險責任劃分的等級不夠,通過對風險責任等級的細化,改變我國保險產品結構創新。

4.引進保險創新性人才開發互聯網保險

引入創新性人才,完善互聯網保險市場體系。通過之前的分析我們知道我國保險業高級人才短缺,尤其是保險精算人才。人才的頻繁流動,無法保證我國保險業市場的穩定嚴重影響我國保險市場的發展。因此,我國要出臺相關政策鼓勵對保險高級人才的引入。另外,保險業要不斷與大數據、云計算、人工智能等技術相結合,開發出更多的新型保險金融產品。互聯網保險公司必然是我國保險業市場化改革的大方向,互聯網作為新興的科技一直主導著全球市場各行各業的改革,尤其互聯網公司特別注重新產品研發,擅于運用科技手段開發新產品。而且通過全球市場來看,發展互聯網保險是大勢所趨,掌握了互聯網保險的優勢,能夠在國際保險業占有一席之地,因此,發展健全我國互聯網市場結構體系是發展我國保險業的重要一環。

五、結語

我國保險業從20世紀80年代開始一直順應著我國經濟制度的潮流穩定發展,而市場化改革的制度恰恰釋放了我國大量的保險需求,加之目前全球新冠疫情的影響,我們需要調整現行的保險經營模式及體系,通過調研我國保險業的現實需求,從實踐出發,對我國保險業進行結構調節,提出市場化改革新方向。本文通過分析近年來我國保險業市場化改革發展情況,總結出保險業所存在隱患問題,得出以上幾點解決方法,相信通過上述方法可以找到一條中國保險業市場化改革發展的健康之路。我國保險業轉型發展的任務艱難,但同時未來的發展潛力是無窮的。