DCEP的法律性質厘定

孫娟

摘? ?要:DCEP(Digital Currency Electronic Payment)發行系內外因相互作用下國家政策驅動之結果,系貨幣政策實施、金融穩定性維護、經濟提質增效升級的關鍵推動力。《中國人民銀行法》(修訂草案)出臺為DCEP發行提供法律依據,亦邁出了相關法律修訂之關鍵一步。但學界對DCEP的法律性質尚存有疑問,有待進一步辨明。具體而言,學界多將DCEP稱之為法定數字貨幣,法律概念存在認識誤區;應明確其法定貨幣法律地位,厘清DCEP為數字人民幣的概念。而且,法定貨幣定位下,DCEP應然法律性質與現行法并非完全吻合,即物權性質非吻合性、法償性限度困境、身份性與國家公權矛盾。通過法律解釋,可對DCEP的物權性質予以釋明;通過法律修訂,亦能實現法償性、身份性保護。

關鍵詞:DCEP;法定貨幣;法律性質;法律融合

作為數字經濟時代之產物,DCEP發行引起了社會與學界的廣泛關注。梳理學界研究成果可知,金融學研究已較為深入,而法學研究成果相對較少,學界對于DCEP的研究主要集中在發行必要性及模式、法理分析、發行后的法律風險及對策三個方面。從DCEP所涉法理研究觀之,研究主要著眼于概念厘定、法律性質分析、法律關系界定、立法建議說明四個方面。其中,法律概念界定上,相關研究多將DCEP謂之“法定數字貨幣”,然此概念存有認識誤區,并非極為恰當,需結合DCEP法律地位予以厘定;法律性質辨析方面,學界爭論最多,未有統一結論;相關法律關系界定、立法建議提出均以法律性質厘定為前提,其殊值深入分析。

一、風起云涌:DCEP發行之法律性質困境

(一)DCEP發行緣起

金融科技迅猛發展、區塊鏈技術日臻完善,為電子貨幣、數字貨幣的興起創造了肥沃的市場土壤,各國亦從中發現未來金融領域的發展趨勢即經濟活動的便捷性,由政府掌控的數字貨幣作為新型貨幣類型引起了各國政府的極大關注。繼數字貨幣的首位踐行者委內瑞拉發行“石油數字貨幣”(Petro Crypto-Currency)之后,英國RS Coin、瑞典“電子克朗”、烏拉圭“電子比索”等數字貨幣紛紛面世。在Facebook的Libra非主權貨幣項目的刺激下,我國中央銀行將發行DCEP(Digital Currency Electronic Payment)的計劃提上日程,2020年4月17日,央行表示已基本完成DCEP的頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作,且將在部分地區進行內部封閉試點。

第三方電子支付平臺在支付市場盛行,其不僅改變了法定貨幣支付方式,且擠占了中央銀行、商業銀行的主體交易機構地位。即第三方電子支付實質上以商業銀行的存款貨幣為交易基礎,通過支付網關模式、虛擬賬戶模式實現存款貨幣的流通,商業銀行與第三方電子支付平臺互為掛靠關系。第三方電子支付平臺的私人性與法定貨幣的國家公權性存在監管矛盾,私主體對法定支付方式的變革必然引起政府的重視與監管,DCEP發行是國家重申法定貨幣國家主權性的表現。而且,DCEP以國家信用為保障,相較于第三方電子支付,除具有便捷性特點外,尚具有安全性、匿名性、交易環節簡化性、技術融合創新性,其發行勢必會對第三方電子支付平臺造成沖擊。再者,數字經濟時代、大數據分析發展為DCEP發行的動力源泉,而DCEP發行為大數據分析的基礎支撐。移動互聯網、云計算等信息技術的日臻完善與快速發展,加速了人類社會向大數據時代的嬗變。因數據數量的龐大性、數據處理的快速性、數據價值的增值性,重視大數據的應用實則無可非議之舉。央行發行數字貨幣,以大數據頂層設計和相關基礎設施建設為前提,以此方能加強對貨幣運行體系的監管,從而提高貨幣調控能力。故而,貨幣的電子化和數據化有利于提高中央銀行監測貨幣流動和組織市場的能力,從而有效發揮機制創新作用。同時,若DCEP進入央行貨幣供應量序列,運用大數據對貨幣政策實施、金融穩定等問題的中觀和宏觀分析,皆更為簡捷和精確。易言之,DCEP實現了貨幣與互聯網技術、區塊鏈技術的全面銜接,其運行信息為大數據分析的信息源,從而有利于實現大數據對金融市場的更深入分析。DCEP發行流通體系的建立,系金融基礎設施建設、貨幣政策實施、金融穩定性維護、人民幣國際化戰略推進、經濟提質增效升級的關鍵推動力。

(二)現行法下DCEP法律性質界定之困

DCEP系中央銀行發行的新型法定貨幣,其出現具有引發貨幣體系和貨幣法律關系變化的必然性。其中,DCEP發行的關鍵為發行法律依據的確定,現有法定貨幣之規定不能將其涵蓋在內,學界與實務界于發行的合法性問題上多有顧慮。故此,《中國人民銀行法》(修訂草案)于 2020年10月23日面世,并于第20條對人民幣的形態予以擴充,即人民幣包括實物形式和數字形式,以期為DCEP的順利發行提供法律依據。然而,即便《中國銀行法》明確了其法定貨幣的性質,但其與法定貨幣的定義不兼容,法定貨幣的應然性質與DCEP發行中所呈現的實然性質并非完全吻合,且其應然性質與現行法亦不能完全融合。故此,需要進一步厘清DCEP的概念,明晰法律性質,以此希冀為現行法的解釋、修訂提出微不足道的建議。

二、積基樹本:DCEP應然性質明晰

(一)DCEP法律地位:法定貨幣

《中國銀行法》(修訂草案)發布之前,很多學者將DCEP謂之央行數字貨幣或法定數字貨幣,并在對法定數字貨幣與數字貨幣、虛擬貨幣、電子貨幣等相關概念區分的基礎上,厘定法定數字貨幣的概念。但法定貨幣的存在形式為“人民幣”,現行法律中缺少“法定數字貨幣”稱謂或概念,其為學者區分央行與私主體發行的數字貨幣而創設的新概念,這種沒有法律來源的表述是否合適值得商榷。原因在于,該概念本身便存在合法性問題,從而造成對DCEP法律地位、法律性質難以準確界定之困境。具體言之,一是難以界定其與人民幣之間的關系,即兩者為并列或包含關系不能清晰知曉。二是造成與電子貨幣、虛擬貨幣概念的混淆。根植概念源頭,“法定數字貨幣”概念肇源于“數字貨幣”概念,數字貨幣最初系指以計算機登記記賬貨幣和銀行卡支付關系,后來衍生出電子貨幣、虛擬貨幣概念。然而,數字貨幣以區塊鏈為技術基礎,同以電磁符號記錄的電子貨幣有本質區別。因此,“法定數字貨幣”概念不具區分性,不能界定DCEP的本質性質。而且,在DCEP缺乏發行依據的前提下,“法定數字貨幣”概念更是將DCEP剝離了《中國人民銀行法》《人民幣管理條例》等現行法范疇。即欲將DCEP納入相關法律的監管范圍應當采法律解釋之方式將其涵括于已有法律概念中,而非創設現行法尚未規定的新概念。

然而,尚有學者指出了DCEP與法定貨幣的關系,盡管其將DCEP謂之法定數字貨幣。劉少軍(2018)指出法定數字貨幣系新類型的法定貨幣,為現鈔或硬幣的替代形式;姚前(2016)提到法定數字貨幣在經濟學上屬于MO(流通中現金),其本質仍為人民幣;哈里斯(2017)亦闡明法定數字貨幣本質依然為法定貨幣,其可在法律強制力保障下,履行計價工具和價值儲藏功能,從而能被域內民眾所普遍接受。故此,DCEP本質上為法定貨幣的數字表現形式,在現行法律體系下將其稱之為法定貨幣更為合適。而且,《中國人民銀行法》(修訂草案)亦貫徹了此理念,對作為我國法定貨幣的人民幣進行擴大解釋,將DCEP定性為人民幣的數字形式,從而明定其法律地位。即在中央銀行與運營機構1:1兌付下,DCEP與紙鈔、硬幣等值,三者皆為人民幣的存在形式。故此,DCEP系中央銀行發行的,以數字形式存在的人民幣,將其稱之為數字人民幣更為妥當。

(二)法定貨幣地位下DCEP應然性質厘定

通過對DCEP(Digital Currency Electronic Payment)概念表述分解可知,DCEP由數字貨幣、電子支付兩方面組成。故此,于數字人民幣法律定位下,其兼具貨幣形態與支付方式之變革。首先,人民幣的數字化為DCEP資產屬性之體現。數字貨幣系DCEP于貨幣形態上區別于實物形態人民幣的的新型性。且相較于電子貨幣而言,大多數電子貨幣是為方便現鈔交易而使用的新支付方式,并非貨幣的新形態,實質為現鈔支付的電子化。而DCEP并不依附于現鈔,以數字初始形態獨立發行,與實物形態人民幣為并列關系,為人民幣的新類型,且應為物權之客體。再者,以貨幣的基本法理分類,可將其分為法定貨幣與約定貨幣,兩者本質區別在于發行主體是否為公權力主體。DCEP作為法定貨幣區別于私人數字貨幣,其發行恪守集中統一發行、經濟發行(信用發行)原則。其代表國家信用,充當信用流通工具,本質為信用貨幣,具有無限法償性。因此,DCEP于法定貨幣的資產屬性下尚具有應然的物權性質與無限法償性。

于流通屬性而言,DCEP系電子支付工具,且該支付工具的使用以身份信息為基礎,此為DCEP作為信用流通工具區別于現鈔貨幣的獨特性、先進性。以貨幣存在形式分類,現鈔貨幣屬于設權證券貨幣,即以紙質或相近材料制成,貨幣本身即為貨幣權利證明;DCEP屬于法定記賬貨幣,即儲存于登記賬戶中以數據形式存在的貨幣,登記數據記錄為貨幣權利證明。從支付方式比較之,現鈔貨幣具有實物支付的直接性,持有人之間不需要其他媒介即可直接完成支付,中央銀行無實質參與權、監管權,其面對面結算的特點無法滿足快捷交易的現實需求。雖然現鈔貨幣可轉化為存款貨幣,從而通過商業銀行清算系統、第三方電子支付平臺完成便捷支付。但相較于DCEP的電子支付方式其結算方式仍較為繁瑣,數字人民幣持有人開電子賬戶后,可直接實現點對點電子支付,解決了第三方平臺無法跨平臺、跨銀行交易的弊端。故此,數字人民幣與存儲賬戶實質上融為一體,即數字人民幣依托于電子賬戶,電子賬戶為數字人民幣的流通工具。最為重要的是,DCEP與存款貨幣于法律性質上有本質區別。現鈔貨幣轉化為商業銀行存款的過程,是持有人與商業銀行通過簽訂存款合同,轉讓貨幣使用權,從而成立債權債務關系的過程,其本質為商業銀行的債務。而DCEP持有人不會因開立數字人民幣賬戶而獲得利息,商業銀行亦不能隨意處分,其本質仍為人民幣,只是儲存在電子賬戶里而已。存款貨幣實則代表商業銀行信用,從而不具有無限法償性,這與DCEP代表國家信用有本質區別。而且,DCEP以廣義賬戶體系為基礎,具有賬戶松耦合、離線支付、可控匿名化功能,一定程度上會對第三方支付平臺產生沖擊。該賬戶以身份信息為基礎,持有者不需開設銀行賬戶即可開設電子賬戶,境外人員在中國亦可實現快捷支付;且為了實現與現鈔貨幣同等的隨時隨地支付能力,交易雙方在離線模式下也能完成支付;匿名化交易下僅中央銀行知悉交易者的信息,且只有在持有者自愿和經授權的主體申請查看下方可公開,降低了第三方濫用個人信息的風險。

概言之,DCEP作為人民幣的數字化,應當具備人民幣固有之法律性質,即物權性質、無限法償性、身份性等。但僅《人民銀行法》之修訂尚不能完全對其法律性質予以清晰界定,即DCEP應然性質與現行法之規定并非完全吻合,其發行仍存在一定法律風險。

三、倒懸之急:DCEP應然性質與現行法之矛盾

(一)物權性質的非吻合性

貨幣是指法律規定或承認的能直接用以交換或支付的特殊的物,本質為物權客體。《人民銀行法》(修訂草案)雖確定了DCEP的法定貨幣地位,但因數字表現形式的外觀,學界對其是否屬于物權客體存有爭議。于法定貨幣的應然物權性質而言,其應當屬于動產。然而,作為物權客體的“物”,無論是動產抑或不動產,原則上應為特定的、獨立的有體物,無形財產只有在法律專門規定下方可成為物權客體。所謂有體物,系指占據一定空間,能夠為人的五官所感知的物質。將物權客體界定為有體乃出于物權人排他性支配權實現的考量,如《日本民法典》第85條、《德國民法典》第90條即屬之。而DCEP不具客觀實體形態,為無形財產,故DCEP原則上不符合物權客體的基本屬性。因此,有學者基于貨幣制度理論,將DCEP定性為對中央銀行或商業銀行的一種特殊債權。即由于DCEP為信用貨幣且表現為數據集合體,不具可兌換性,貨幣持有者不能請求將其兌換為實物財產,其僅代表持有者向中央銀行享有的債權,且債之標的為中央銀行保持貨幣的可獲得性、功能性和購買力的貨幣系統構建行為。債權說尚存有爭議,其合理性有待下文商榷。

值得注意的是,DCEP與網絡虛擬財產有諸多相似之處,即皆為數字存在形式,但不可將二者等同對待。歸其緣由為:一是于貨幣體系而言,DCEP為法定貨幣,價值基礎為國家信用;而虛擬財產為約定貨幣,價值基礎為其物理形態。二是于權利人的控制力而言,權利人對DCEP的支配力強于網絡虛擬財產,權利人對網絡虛擬財產的支配僅限于從事特定活動,其能否達到支配之結果依賴于服務提供者。如游戲幣只能用于購買游戲裝備,且能否購買成功取決于服務器是否運行正常。DCEP雖然不能像紙幣、硬幣一樣直接完成支付,需要通過數字賬戶這一交易媒介實現流通,但實質上其對網絡服務器的依賴體現為存儲數字人民幣的電子錢包,而非數字人民幣本身。縱觀《民法典總則編》第127條立法過程,對虛擬財產的權利屬性規定歷經從確定到模糊之演變。即《民法總則(草案)》第一次審議稿明確規定虛擬財產為物權客體;2016年9月13日修改稿將虛擬財產定性為財產權利,并賦予其與房屋、生活用品等動產、不動產同等法律保護地位,間接肯認物權性質。而《民法總則》與《民法典總則編》對網絡虛擬財產僅予以原則性規定,其性質界定引起了學界較大分歧,即物權說、債權說、知識產權說、其他財產權說等觀點論爭。概言之,立法機關對虛擬財產的物權屬性持肯認態度,采用模糊處理的立法技術僅為便于立法通過。而且,物權的本質特征為對物的直接支配性,無論有體物抑或無體物只要能夠為人力控制并具有價值即可。正如新近民法學理所言,無體物只要能對其進行“管理”便可成為物權的客體。故此,若嚴格遵循現有物權法規定,DCEP不符合動產的有體形態,但隨著實踐發展和民法理論進步將無形財產歸屬為動產并非有悖于基本法理之舉。

于物權公示方式而言,基于法定貨幣的非特定性、高度流通性,法定貨幣采交付轉移,適用“占有即所有”的規則。但封金、保證金等被特定化的貨幣除外,DCEP是否完全適用“占有即所有”原則存在爭議。DCEP流轉具有適用該原則之必要性,即DCEP仍具備匿名性、身份特征難以辨別的貨幣基本特性,且網絡交易的支付便捷性、系統高效性、應用多元化極大提高了貨幣流通速度。而有學者認為DCEP在某些商業交易活動中能夠被特定化,如利用智能合約限制資金流向。因此,于交易活動中DCEP是否全然適用“占有即所有”規則有待商榷。此外,DCEP權利移轉采登記生效或交付生效存疑,該疑慮歸因于其權屬登記性和可控匿名性的技術設計。易言之,貨幣身份信息和交易信息需予以權屬登記,但可控匿名性交易方式下貨幣轉移信息一般不予公開,交易相對人亦不知道轉賬人信息,該登記不符合登記對抗主義。

(二)法償性的限度困境

法定貨幣的本質為信用貨幣,即以法定貨幣發行機關和社會信用為客體,以法律保證其發行和流通,固定充當價值尺度、流通手段和支付手段的價值符號。易言之,法定貨幣以國家信用為基礎,以國家強制力為保障,具有無限法償性。即使立法修改之后將DCEP定性為法定貨幣,其因此具備法償能力,但其法償能力是否滿足無限性之標準學界尚有分歧。根據《中國人民銀行法》第16條,無限法償性既體現為支付能力的無限性即可用于支付一切債務,亦表現為支付結果的圓滿性即任何人單位和個人不得拒收,實現清償債務之結果。

學界正是基于此兩點特性提出DCEP難以具備無限法償性之畏難:一是支付能力的私人控制性不足。由于DCEP的技術特性,其受制于電子賬戶這一載體,支付目的之實現有賴于完善以核心基礎技術為支撐的系統設備。相較于紙幣、硬幣個人直接持有的方式,其支付的自由性受到諸多桎梏,即是否能實現任何情況下皆能完成支付尚不確定,系統運行風險影響法償性的權威。而且,只有交易雙方皆開通電子賬戶方有DCEP流轉的可能,是否能實現這一前提有賴于社會公眾的接受程度。若交易方拒絕接受DECP支付似乎違反《中國人民銀行法》,否定DCEP的無限法償效力。二是社會公眾的接受度不足。社會公眾已經形成對紙幣、硬幣支付的固定支付習慣、高度支付信賴,且現鈔貨幣依托于網銀、第三方電子支付平臺亦能實現便捷支付,如支付寶、微信支付已經遍及人民生活的方方面面。因此,市場對DECP的反應速度預計不會太快,DCEP的全面覆蓋需經歷市場選擇的過程,DCEP于現階段取代現鈔貨幣的主導支付地位不具現實性。雖然有國家試圖布局“無現金國家或無現金社會”之藍圖,通過推行無法定現鈔和硬幣流通機制,以期實現數字貨幣取代現鈔貨幣之目的。但是,一方面,其構成對社會公眾貨幣使用權的強制剝奪,有違現鈔貨幣的無限法償性,造成公權對私權的肆意侵犯;另一方面,無現金社會對數字貨幣支付系統有極高要求,系統癱瘓將對整個國家經濟造成不可估量的影響;若存款貨幣全部轉化為數字人民幣,商業銀行可使用資金脫產,將導致傳統金融業服務于實體經濟的效用減弱。故此,DCEP于實踐中難以具備理論、立法上的無限法償性,實然性質與應然性質并非全然一致。

(三)身份性與國家公權矛盾

DCEP同時兼具公權與私權性質,即貨幣發行權、貨幣收益權、流通監管權、貨幣調控權、域外監管權的國家公權性,貨幣使用權、損毀兌換權、價值儲存權的個人私權性。私權行使雖為貨幣存續之基礎或目的,而貨幣亦為公權工具,故此在貨幣流通中不可避免產生私權與公權之沖突,且通常表現為私權被侵害。DCEP發行為國家政策所驅,為國家貨幣權力強化之體現,且因國家強制性規定而具有較強的身份屬性。即國家基于DCEP的數字化存在形式,為實現方便發行、監管之目的,要求DCEP應當攜有所有者的個人信息并記載各項交易信息。相較于依托網銀、第三方電子支付平臺下的貨幣流通方式,央行對數字人民幣的流通監管更為直接、全面;且DCEP發行后將降低公眾現鈔與存款貨幣之間的轉換率,央行所掌握的個人資金流向鏈條更為完整。故而,個人信息不僅涵蓋了私人基本身份信息且幾乎呈現出個人經濟生活軌跡圖,DCEP的價值不僅體現為貨幣財產權更表現為其所承載的信息價值。雖然央行相較于第三方電子支付平臺具有更高的信息保密信賴度,但不能完全排除工作人員泄露、系統崩潰等惡性或突發事件,依然存在個人信息泄露之風險。易言之,私人信息面向政府透明度的增加,既加大政府對干預個人經濟活動的風險性,也加強個人信息泄露后果的危險性。國家主權的強化不可避免帶來侵蝕私人權利之結果,政府應盡可能平衡兩者的利益,采取嚴密的預防措施,從而避免造成私人利益的實際損害和社會經濟活動的混亂,否則將與以強化國家主權促進經濟發展之目的背道而馳。

四、清源正本:DCEP法律性質與現行法之融合

(一)法律解釋:DCEP物權性質釋明

1.DCEP為物權客體

《民法典物權編》第260條對法定貨幣的物權屬性僅以“收入”為籠統性規定,但可通過法律解釋將DCEP涵括在內。首先,因應社會發展、民法進步,物的形態并非物的必備特征,無形財產亦能滿足物的本質要素,DCEP成為物權客體具有充分的法理依據。溯源羅馬法,其強調物的財產意義、人力控制性即物系具有經濟價值的財產,且經濟價值以能為人所支配為必要。基于此,羅馬法中物為上位概念,其包括有體物和無體物。雖然羅馬法無體物項下包括用益物權、債權等權利,但據其可知物不一定僅限為有體物,即只要滿足物的核心要素即可歸為物。故此,于物權的本質言之,直接支配權說為主流觀點,直接支配性系物權的本質,保護的絕對性以及優先權、追及權效力皆因此而生。若繼續借鏡德國民法將物嚴格限定為有體物,則具有經濟價值的可支配無體財產將被排除在外,以權利形式存在難以實現周全保護。因此,很多拉丁法國家的民法將所有權的客體擴及無體物,著作所有權、工業產權所有權等概念由此誕生。而且,因應物理學發展,學界對傳統民法上的物認識更為全面,并將其擴大解釋之。即從僅將物理解為能夠觸知的有體形態發展到將電、光等無形能源納入其中,并將其定義為“物者,謂有體物及法律上俱能支配之自然力”。依現今之通說,物之概念已不限于有體、有形,凡具有法律上排他的支配可能性或管理可能性者,皆得為物。故而,DCEP作為具有財產價值的無形財產具有成為物權客體的學理基礎,正如電能是否屬于物雖多有爭論,但最終亦將其定性為“物”。

其次,DCEP不屬于債權、知識產權等其他財產權利的客體。于債權的本質而言,債權的本質系請求權,即請求對方為或不為一定行為,債權的客體為“行為”,而非其他客觀存在形式。DCEP作為人民幣的數字表現形式,雖不具有體形態,卻真實存在于網絡空間,能夠為人力所支配。有學者將其視為中央銀行的特殊債權,并以維持貨幣購買力的行為作為權利客體,該觀點存在根本認知錯誤,混淆了債權與物權的客體。易言之,中央銀行通過構建數字貨幣系統保證數字人民幣正常流通的行為,與數字人民幣持有人對數字人民幣的權利,為兩個不同方面,不可混為一談。即中央銀行與數字人民幣持有人之間的關系為債權行為,中央銀行提供數字貨幣系統供持有人使用;而雙方行為直接支配的對象為數字人民幣,不能因為中央銀行或商業銀行與持有人之間的債權行為而否認持有人與數字人民幣之間的物權關系。正如人民幣轉化為存款形式,僅為人民幣持有人財產存在形態的變更,并不能因此視為其喪失財產所有權,而轉化為與商業銀行之間的債權。而且,若將DCEP視為債權客體,有悖于人民幣數字表現形式的定性,實物人民幣為“物”而數字人民幣卻為債權客體,造成立法矛盾。再者,對于其他財產權法律有明確規定,主要有知識產權、股權、繼承權。基于三者客體的分析,DCEP不具成為三者之可能性,與三者有本質區別。但數字人民幣可成為繼承權的客體,原因在于物權客體與繼承權客體存在交叉,即持有人存活于世時DCEP為其所有財產,于其死亡時DCEP作為遺產而被繼承。

2.DCEP物權公示方式

物權公示是指物權享有與變動的可取信于社會公眾的外部表現形式,凡物權的享有與變動,均須公示,公示的目的在于使人“知”。我國動產物權公示方式為占有和交付,占有是動產物權享有(靜態)的公示方法,為“權利”的外衣;交付(占有的轉移)是動產物權變動(動態)的公示方式。于“占有”而言,《民法典》物權編未對人民幣“占有即所有”規則明確規定,其為我國民法借鏡日本、臺灣地區民法之學理研究結果,該原則在大陸法系與英美法系之中并非普遍適用,且該原則的例外規定逐漸增多。有學者認為法定貨幣的高度替代性并不必然排除其特定性,甚至指出“占有即所有”對貨幣流通之保護毫無節制。因此,在DCEP為專用資金或能特定化情形下,可適用“占有即所有”的例外規定。于“交付”而言,動產物權變動亦存在采登記對抗主義之情形,例外情形之規定系基于財產保護、交易安全之考慮。DCEP匿名性具有相對性,基于公共利益之需要的交易行為可以甚至應當公開,類似公開情形下確定交付公示基本原則的基礎上,可采登記對抗主義。

(二)法律修訂:DCEP應然性質實現

1.法律完善之方式選擇

DCEP與《中國人民銀行法》《人民幣管理條例》等規定存在諸多沖突,為了適應DCEP發行的現實需要,相關法律之調修與完善實值必要。一言以蔽之,法律沖突問題之化解主要采新法出臺、法律修訂、法律解釋三種方法,三種方法之適用效果各有千秋,需根據實際情況為之。雖有學者主張制定全面系統的“貨幣法”,將貨幣作為獨立的財產法體系,從而對包括DCEP在內的貨幣問題予以統一規制。但出臺新法律具有復雜性、耗時長之特點,非不得已一般不會為之。我國一直采取將法定貨幣之規定融入《中國人民銀行法》中的立法體例,人民幣管理為《中國人民銀行法》的核心內容,其立法目的之一亦為貨幣政策的正確實施。且2003修改《中國人民銀行法》特意淡化了中央銀行的監管職能,突出加強貨幣調控職能,修法過程并未體現立法機關單獨制定貨幣法的意向。若將人民幣從其中抽離出來,不僅涉及貨幣法立法體例選擇之判斷,亦要徹底打亂《人民銀行法》《人民幣管理條例》等相關法律設計。故此,制定“貨幣法”的成本較高,其在DCEP即將發行之際不具現實可行性。而因DCEP為新型人民幣,無論是貨幣形態抑或支付方式均與現鈔有本質區別,且相關法律對該新生事物皆未規定,亦難以行法律解釋之道。因此,相較而言,法律修訂成本較低,且其為DCEP出臺不可避免之舉。關于修訂的范圍,主要有兩種見解:一是僅對《中國人民銀行法》《人民幣管理條例》進行部分修訂,并通過出臺司法解釋輔助之,但僅金融法的部分修訂無法規范民事權利和刑事犯罪;二是所涉法律全部修訂,即民商事、刑事領域均包含在內,包括《中國人民銀行法》《人民幣管理條例》《反洗錢法》《民法典物權編》等,該修訂最為全面、嚴謹,但修法周期較長。但無論何種修訂方式,《中國人民銀行法》《人民幣管理條例》修訂應為最基本、最關鍵的一步,其為DCEP合法發行、法律性質定性、流通方式確定的依據。

2.無限法償性之立法保障

于無限法償性而言,應先厘清無限法償性的內涵和性質目的。無限法償性的本質目的為保證人民幣作為法定貨幣的流通權威性,即人民幣以國家信用為保證,可用于支付一切債務,從而實現人民幣為境內唯一流通貨幣之目的。且人民幣尚存有實物形態和數字形式兩種,無論社會公眾使用何種形態的人民幣結算皆為人民無限法償性之體現,如紙幣、硬幣可隨意使用。故而,無限法償性并非要求所有人都必須將DCEP作為支付手段,公眾接受程度并不影響人民幣的無限法償性。換言之,限制DCEP的法償性范圍或要求社會公眾特定情形下必須使用DCEP支付有悖于無限法償性的本質內涵、人民的自由選擇權。此外,在支付結果實現的圓滿性方面,實踐中確實可能存在因DCEP運行系統問題而導致無法支付之情形。因此,有學者認為法定證券貨幣有無限法償性而法定記賬貨幣僅具有相對法償效力,從支付結果看此觀點卻有道理。但從法償性的來源和目的觀之,法定貨幣的無限法償性本質系指以國家信信用為擔保,通過法律強制性規定確定貨幣交換價值。貨幣本身并不具有無限法償性,僅得益于法律規定。而且,其主要目的為通過排除接收方的拒絕權,確定法定貨幣的國家主權地位。DCEP因系統原因不能支付屬于不能預見之客觀因素,并非接收方拒絕接收而破壞法償性,如現鈔貨幣亦存在因戰爭等不可抗力因素無法支付之可能。故而,此現實困境的解決之道不宜采取對DCEP的法償性處以例外規定的方式,該方式本質為因噎廢食之舉,立法上的直接否認會破壞人民幣法律性質之整體性。而應訴諸于問題事后法律效果的處理,即拒收應強調接收人的主觀故意,因不可抗力等客觀情形不能接收的,不視為拒收,其不具有可譴責性,可免于處罰;若因此造成相關權利人損失,國家應當給予適當賠償。

3.DCEP應然性質實現之具體立法修訂

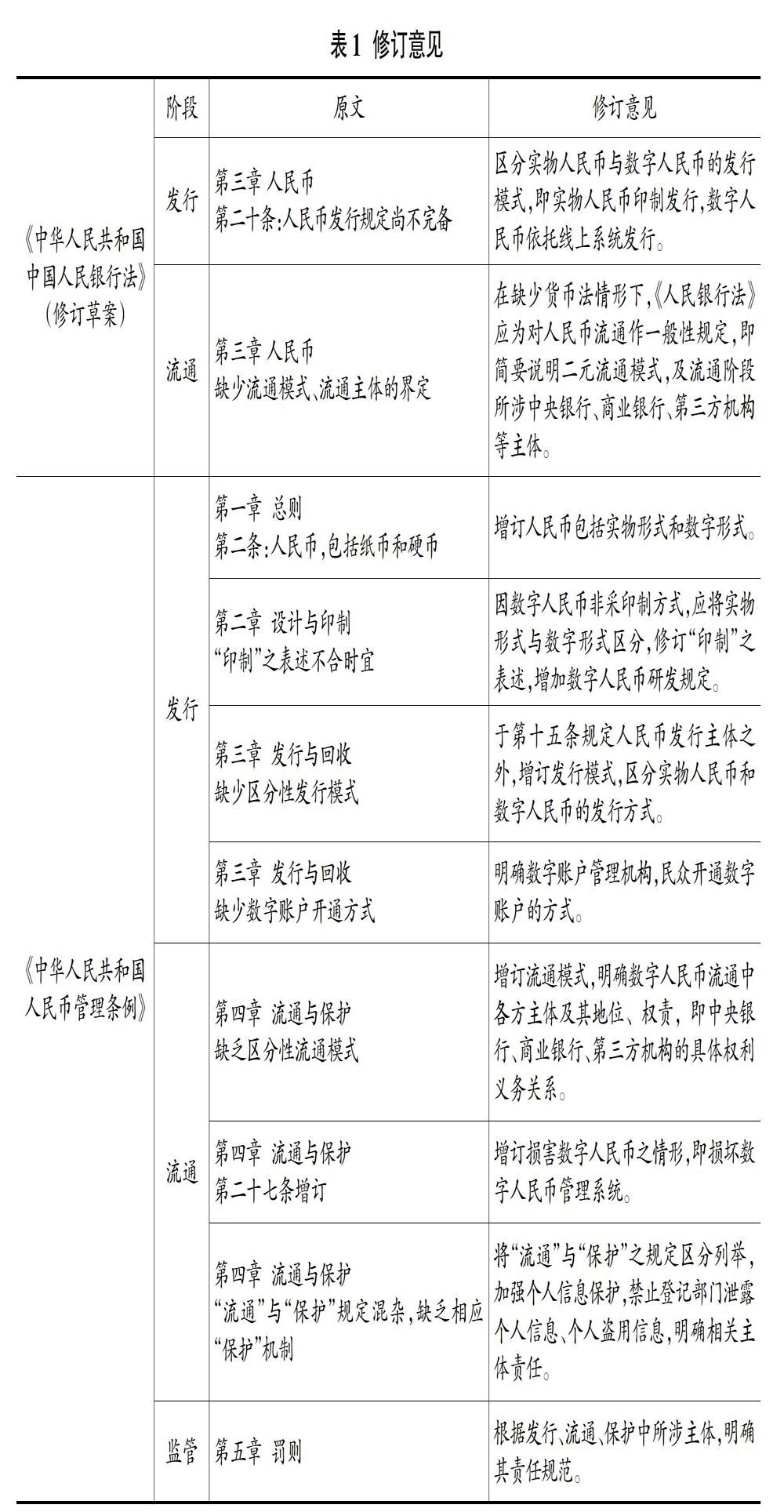

DCEP法定貨幣地位的實質性實現,以順利發行和長久流通為前提,故DCEP發行、流通的合法性,以及個人信息保護,涉及發行、流通、監管等方面應以具體法律法規之完善。一是完善發行規定。應將DCEP數字化發行與現鈔印制發行相區分,在人民幣發行規定中明確DCEP的發行機制,即直接發行或間接發行。二是詳細規定流通模式,明確各主體的權利義務。采二元化流通模式下,應對中央銀行、商業銀行、第三方機構、社會公眾之間的法律關系進行梳理、界定,特別要明確商業銀行、第三方機構的法律地位和權利義務。三是加強網絡信息安全監管,增強個人信息保護。網絡技術飛速發展下,黑客攻擊、軟件勒索、網絡漏洞等安全隱患真實存在,Mt.Cox 4億美元某“異幣”丟失事件,引起了國際社會對貨幣安全的廣泛重視。DCEP存儲的個人信息一旦泄露,不僅侵犯個人隱私,甚至導致個人貨幣所有權的喪失,進而影響國家經濟運行秩序。故此,在完善技術設施的基礎上,應當明確登記服務部門的法律地位、法律責任,禁止信息非法采集,嚴格把控DCEP的匿名性;建立一套技術保密標準,嚴格規制商業銀行和第三方機構的服務行為。四是完善監管模式,加強各環節的嚴格監管。借鏡國際社會,厄瓜多爾作為全球首個發行數字貨幣的國家,其厄爾多瓜幣于2015年能用于公共事業、稅款等支付,DCEP在中國的應用亦應為一個循序漸進的過程;美國實施多重監管模式,對監管主體、監管機構進行多層級劃分,即聯邦政府和各州為主要監管主體,并將監管職能分別下放到銀行監管機構、美國證券交易委員會等機構;英國則通過密碼學的應用,提升RSCoin的信息安全性,加強中央銀行的直接控制。于中國而言,應采“多層級、全方位”的縱向、橫向全面監管的策略,政府、法律、金融、技術等部門全方位聯動。概言之,于《中國人民銀行法》修訂工作取得初步進展之背景下,《人民幣管理條例》的修訂亦將提上日程。因此,本文以上述修改意見為藍本,對《中國人民銀行法》(修訂草案)《人民幣管理條例》之具體修訂提出淺顯見解(見表1)。

五、結語

DCEP系數字經濟時代貨幣的新形態,為現代商品經濟高度發達和密碼學等技術不斷進步的產物,代表著現代信用貨幣形式之發展方向。DCEP是未來數字經濟時代發展的關鍵樞紐,數據將取代石油成為驅動社會發展的動力。2020年4月9日,《中共中央國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》發布,首次將數據與土地、勞動力、資本、技術并列為五大要素市場。DCEP將在物理世界與數字世界之間構建橋梁,并擔負著承載定價、交易和價值轉移的功能,起到樞紐作用;DCEP將成為治理數字世界的工具,反映出世界運行的邏輯和規律,勾勒出未來世界的樣貌。在以DCEP為核心的新興產業生態的影響下,有望重塑經濟發展的規律、形成新的世界格局,并產生不可逆的結果。因此,對DCEP法律、經濟、政治領域的研究皆為因應其全面發行。通過法律上的準確定性,解決DCEP與傳統貨幣法律性質理論不相容的現實困難,對相應的法律修改建議進行初步研究;從而確定發行依據、流通依據、監管依據,推動其在經濟領域的合法流通與政治領域的合法監管。

(責任編輯:夏凡)

參考文獻:

[1]楊東,陳哲立.法定數字貨幣的定位與性質研究[J].中國人民大學學報,2020(3):108-118.

[2]王強,謝智剛.央行數字貨幣DCEP對第三方支付影響幾何[J].當代金融家,2020(8):87.

[3]姚前,湯瑩瑋.關于央行法定數字貨幣的若干思考[J].金融研究,2017(7):78-85.

[4]姚前.數字貨幣初探[M].北京:中國金融出版社,2018.

[5]中國人民銀行數字貨幣研究項目組.法定數字貨幣的中國之路[J].中國金融,2016(17):45.

[6]劉少軍.“法定數字貨幣”流通的主要問題與立法完善[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2021(7):23-24.

[7]劉少軍.法定數字貨幣的法理與權義分配研究[J].中國政法大學學報,2018(3).

[8]姚前.中國法定數字貨幣原型構想[J].中國金融,2016(17).

[9]哈里斯,梁小民譯.貨幣理論[M].上海:商務印書館,2017.

[10]趙家敏.電子貨幣[M].廣東:廣東經濟出版社,1999.

[11]陸澤峰.中國金融法[M].武漢:武漢大學出版社,1997.

[12]馬慧娟.《金融法學》[M].云南:云南大學出版社,2017.

[13]劉穎.貨幣發展形態的法律分析— 兼論電子貨幣對法律制度的影響[J].中國法學,2002(01):82.

[14]陳華彬.物權法[M].北京:中國大學出版社,2018.

[15]王利明.再論物權的概念[J].社會科學研究,2006(5).

[16]陳甦.民法總則評注[M].北京:法律出版社,2017.

[17]柯達.論我國法定數字貨幣的法律屬性[J].科技與法律,2019(4):61.

[18]王雷.網絡虛擬財產權債權說之堅持——兼論網絡虛擬財產在我國民法典中的體系位置[J].江漢論壇,2017(1).

[19]楊立新.民法總則規定網絡虛擬財產的含義及重要價值[J].東方法學,2017(3):68-69.

[20][日]本城武雄、月岡利男.物權法[M].日本:嵯峨野書院,1984.

[21][英]馮·哈耶克著,姚中秋譯:貨幣的非國家化[M].北京:新星出版社,2007.

[22]范一飛.中國法定數字貨幣的理論依據和架構選擇[J].央行數字貨幣研究與探討,2016(17).

[23]劉少軍,王一軻.貨幣財產(權)論[M].北京:中國政法大學出版社,2009.

[24]劉向民.央行發行數字貨幣的法律問題[J].中國金融,2016(17).

[25]喬海曙.法定數字貨幣:發行邏輯與替代效應[J].南方金融,2018(3):71-77.

[26]劉少軍,王一鶴.經濟法學總論[M].北京:中國政法大學出版社,2015:127-129.

[27]吳禮寧.貨幣財產權、立法與自由[J].北方法學,2014(6):41-45.

[28] [英]巴里·尼古拉斯著,黃風譯.羅馬法概論[M].北京:法律出版社,2000.

[29]周相.羅馬法原論上冊[M].北京:商務印書館,1994.

[30]常鵬翱.民法中的物[J].法學研究,2008(2).

[31]史尚寬.民法總論[M].北京:中國政法大學出版社,2000.

[32]梁慧星,陳華彬.物權法[M].北京:法律出版社,1997.

[33]梁慧星,陳華彬.物權法[M].北京:法律出版社,2020.

[34]其木提.貨幣所有權歸屬及其流轉規則——對“占有即所有”原則的質疑[J].法學,2009(11).

[35]孫鵬.金錢“占有即所有”原理批判及權利流轉規則之重塑[J].法學研究2019(5):31-34.

[36]祁群,楊忠孝.金融法[M].上海:復旦大學出版社,2000.

[37]常健編.金融法教程[M].北京:對外經濟貿易大學出版社,2007.

[38]寶山,文武.法定數字貨幣[M].北京:中國金融出版社,2018.

[39]張奎.關于數字貨幣發展和風險管控的幾點思考[J].金融經濟,2021(1).

[40]夏詩園.數字貨幣風險及監管研究[J].區域金融研究,2020(9).

[41]劉川,張慶君,桂楊.貨幣演進視角下的法定數字貨幣再認識[J].西南金融,2021(4).

[42]張怡超,徐國成.法定數字貨幣對于貨幣需求與供給的影響探究[J].北方金融,2019(3).