詩(shī)性·童心

趙毅平

他,以藝術(shù)的眼光審視生活,把日常的趣味、詩(shī)意以藝術(shù)的方式表現(xiàn)出來;他,擁有孩童般的內(nèi)心,用畫筆寄托自己的理想,質(zhì)樸而率真。俞平伯評(píng)價(jià)他的作品如“一片片的落英,都含蓄著人間的情味”。他,就是豐子愷。

中西合璧的藝術(shù)風(fēng)格

豐子愷1898年生于浙江桐鄉(xiāng),從師范學(xué)校畢業(yè)后,他便成為一名西洋繪畫的老師。兩年后,為了提高自己的藝術(shù)造詣,實(shí)現(xiàn)成為畫家的夢(mèng)想,豐子愷向親朋好友借錢,來到日本東京學(xué)習(xí)西洋美術(shù)。雖然留學(xué)生活并不盡如人意,但幸運(yùn)的是,在日本,豐子愷遇到了改變他藝術(shù)方向的日本藝術(shù)家——竹久夢(mèng)二的作品。根據(jù)豐子愷自己的記述,這本在舊書攤偶遇的《夢(mèng)二畫集·春之卷》,“都是寥寥數(shù)筆的毛筆sketch(速寫)”,然而,卻很好地結(jié)合了西方的構(gòu)圖與東方的趣味,并且以極為概括而精到的筆觸寫盡世態(tài)炎涼,因此讓豐子愷感嘆他的作品“不僅以造型的美感動(dòng)我的眼,又以詩(shī)的意味感動(dòng)我的心”。

豐子愷生活的時(shí)代正是中西方文化激烈碰撞、社會(huì)急劇變革的時(shí)代。雖然他接受過傳統(tǒng)的私塾教育,但是20世紀(jì)初的中國(guó),正處在向西方學(xué)習(xí)的浪潮中,文化界對(duì)西方文化與藝術(shù)更加推崇,而對(duì)自身的傳統(tǒng)藝術(shù),存在著一定的輕視態(tài)度。豐子愷在日本留學(xué)時(shí)與竹久夢(mèng)二的作品相遇,恰恰讓他重新看到了東方繪畫的可能性——筆墨可以掙脫傳統(tǒng)的束縛,去擁抱新的世界,可以發(fā)展出現(xiàn)代的形式,呈現(xiàn)當(dāng)下的生活與思想。

成為“漫畫家”

正如豐子愷的好友、美學(xué)家朱光潛曾經(jīng)指出的,豐子愷雖然學(xué)習(xí)過西方繪畫和木刻,但是“這只是浮面的形象,他的基本精神還是中國(guó)的,或者說,東方的”。放棄了西洋畫家夢(mèng)回國(guó)的豐子愷,回歸到中國(guó)藝術(shù)的精神上來。

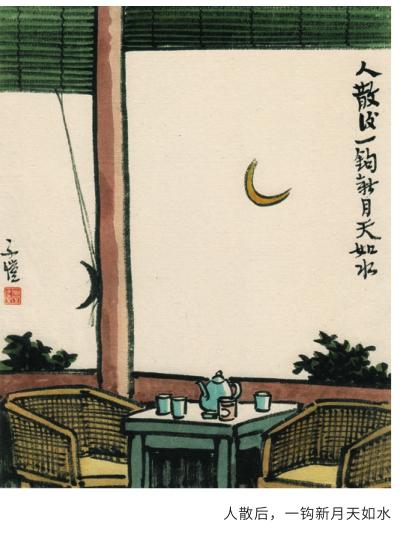

他在教書之余,嘗試以毛筆將日常生活中的細(xì)微小事勾勒出來,寥寥數(shù)筆,卻極為生動(dòng)而意味深長(zhǎng)。這批作品得到了友人的一致贊賞,陸續(xù)發(fā)表在《文學(xué)周報(bào)》上,進(jìn)而在1925年出版了漫畫集《子愷漫畫》。在為此書撰寫的序言中,好友鄭振鐸這樣評(píng)價(jià)豐子愷的《人散后,一鉤新月天如水》:“雖然是疏朗的幾筆墨痕,畫著一道卷上的蘆簾,一個(gè)放在廊邊的小桌,桌上是一把壺,幾個(gè)杯,天上是一鉤新月,我的情思卻被他帶到一個(gè)詩(shī)的仙境,我的心上感到一種說不出的美感,這時(shí)所得的印象,較之我讀那首《千秋歲》(謝無逸作,詠夏景)為尤深。”從這以后,豐子愷開始了充滿熱情的漫畫創(chuàng)作,并先后出版了多部畫集。

“子愷漫畫”將東西方的藝術(shù)手法融合到一起,以生動(dòng)而率真的筆觸描繪日常生活,既貼近現(xiàn)實(shí)又充滿生活情趣,形成了頗為獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。然而,如果按照傳統(tǒng)的中國(guó)畫標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)價(jià),豐子愷的作品是很難登大雅之堂的。一是逸筆草草的風(fēng)格,對(duì)線條、造型、筆墨的運(yùn)用不夠講究,二是很多題材過于日常、過于“俗”,不如人物、山水、花鳥題材那樣“文雅”,因此,他的作品在當(dāng)時(shí)也遭遇了一些“差評(píng)”。而豐子愷本人也一再聲稱自己“不是個(gè)畫家,而是一個(gè)喜歡作畫的人”。因此,欣賞豐子愷的畫,不必細(xì)品他的筆墨技巧,而要結(jié)合所畫內(nèi)容,去品味畫中的趣味,體會(huì)畫外的情感。

兒童的崇拜者

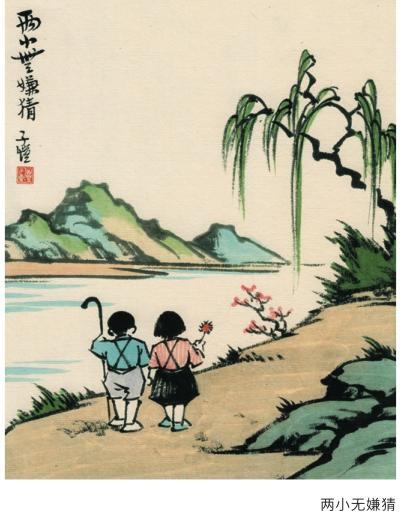

豐子愷曾把自己的漫畫創(chuàng)作分為幾個(gè)階段,分別是:古詩(shī)詞名句時(shí)期、兒童相時(shí)期、社會(huì)相時(shí)期、自然相時(shí)期。其中,豐子愷筆下的兒童形象,尤其受到世人的喜愛。

豐子愷把自己稱為“兒童的崇拜者”,他贊美兒童的純真、爛漫,視人生中的童年為“黃金時(shí)代”,并通過自己的畫筆記錄下兒童的喜怒哀樂,描繪出一個(gè)率真的、理想化的世界。雖然擁有教育家、漫畫家、翻譯家、散文家等多個(gè)“頭銜”,但豐子愷猶如孩童般的質(zhì)樸而率真的內(nèi)心,更令他與眾不同。

一方面,兒童是豐子愷漫畫中經(jīng)常出現(xiàn)的主角。豐子愷一共有七個(gè)子女(其中包括一名養(yǎng)女),20世紀(jì)二三十年代,他年幼的兒女們?yōu)樗淖髌诽峁┝舜罅康乃夭模热绨哑焉犬?dāng)腳踏車的瞻瞻、給凳子穿鞋的阿寶、折了荷葉當(dāng)帽子的小姐妹……兒童的可愛、純真、稚嫩和充滿想象力的生活細(xì)節(jié),都是豐子愷捕捉的對(duì)象,許多以自己兒女為對(duì)象的畫作還成為他的經(jīng)典之作。在《談自己的畫》中,豐子愷說:“我企慕這種孩子們的生活的天真,艷羨這種孩子們的世界的廣大。”對(duì)于這位兒童的崇拜者來說,兒童的世界是“天真、健全、活躍”的,是理想化的,而成人的世界則是惡劣的、不盡如人意的。因此,兒童的世界也是豐子愷寄托理想、逃避現(xiàn)實(shí)的烏托邦。

另一方面,豐子愷也有著一顆孩童般的心。他對(duì)生活無微不至的觀察,作品中簡(jiǎn)潔而精到的筆墨,正是源自他兒童般敏銳的洞察力與感受力,以及充滿溫情的、不失純真的內(nèi)心。豐子愷認(rèn)為,“天地間最健全的心眼,只是孩子們的所有物,世間事物的真相,只有孩子們能最明確、最完全地見到”。幸運(yùn)的是,豐子愷似乎也保留了一份這“最健全的心眼”。葉圣陶評(píng)價(jià)他的作品勝在選擇題材,“出人意料,入人意中”,正是對(duì)其洞察力的贊許。另外,豐子愷說自己畫畫時(shí)“乘興落筆,俄頃成章”,這種即興式的、充滿感性的創(chuàng)作方式,似乎也證明了他的“孩子氣”。好友巴金說,豐子愷是“一個(gè)與世無爭(zhēng)、無所不愛的人,一顆純潔無垢的孩子的心”。如果不是這份“孩子氣”與“無垢的孩子的心”,也許豐子愷的作品就不會(huì)如此質(zhì)樸、率真,充滿個(gè)性與靈氣了。

童心的培養(yǎng)

在兒童的教育方面,豐子愷有著自己獨(dú)到的見解。他曾在教育雜志上發(fā)表文章《兒童的大人化》和《童心的培養(yǎng)》,反對(duì)不理解兒童的成人“強(qiáng)迫孩子照大人自己一樣地做人”,而提倡“不守傳統(tǒng),不順環(huán)境,不照習(xí)慣”地去培養(yǎng)孩子“全新的、純潔的‘人的心”,并讓他們時(shí)時(shí)處處用這種全新的、純潔的心去感受和領(lǐng)悟這個(gè)世界。

同時(shí),豐子愷自己教育兒孫時(shí),從不死板地講道理,而是用文字、用漫畫來滲透教育的理念。他的冊(cè)頁(yè)《恩狗畫冊(cè)》,為幼子豐新枚所創(chuàng),記錄了家庭生活中的小樂趣,充滿了父親的慈愛與濃濃的親情。

除了藝術(shù),豐子愷在文學(xué)、翻譯、教育、音樂等領(lǐng)域也有卓越的成就,想在一篇短文中講完他的故事是不可能的。“愛心、詩(shī)心、童心、佛心”,也許可以作為讀懂豐子愷的關(guān)鍵詞。另外,豐子愷在他的散文里表達(dá)了他對(duì)生活、對(duì)藝術(shù)的思考,對(duì)兒童世界的認(rèn)識(shí),也如他的漫畫般充滿瑣碎生活中的詩(shī)意。可以說,他的散文與漫畫是相得益彰的。因此,閱讀他的散文,可以更好地理解他的漫畫,而欣賞他的漫畫,也更能讀懂他的散文。